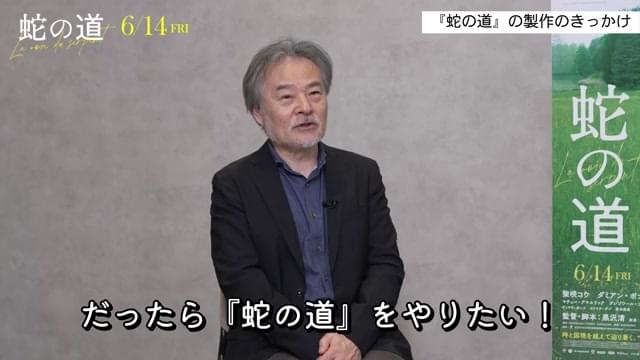

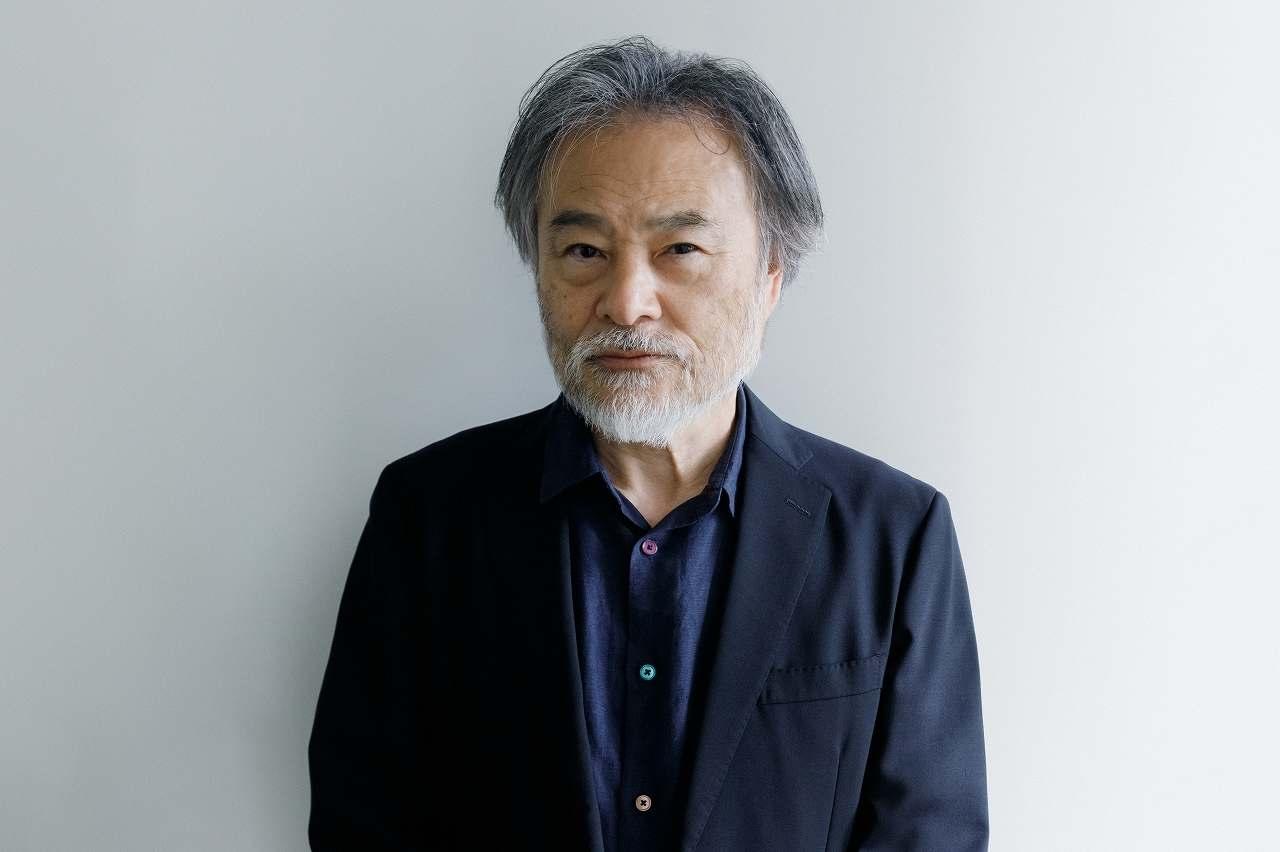

蛇の道 : インタビュー

2024年6月13日更新

柴咲コウ、黒沢清監督との協働を振り返る “徹底的復讐”の現場に渦巻いた不安と期待

柴咲コウ/メイク:渡辺真由美(GON.)/Mayumi Watanabe(GON.)スタイリスト:柴田 圭(tsujimanagement)

柴咲コウ/メイク:渡辺真由美(GON.)/Mayumi Watanabe(GON.)スタイリスト:柴田 圭(tsujimanagement) ユーザーがオーナーとして作品を所有する中編映画「Chime」、菅田将暉と組んだ「Cloud クラウド」(9月27日公開)ほか、精力的に新作を発表し続ける黒沢清監督。そんな黒沢監督が自身の過去作を、フランスを舞台にセルフリメイクした「蛇の道」が6月14日に劇場公開を迎える。

8歳の愛娘を何者かに惨殺され、犯人を捜して徹底的に復讐しようと躍起になるアルベール(ダミアン・ボナール)。そんな彼に手を差し伸べたのは、謎めいた心療内科医・小夜子(柴咲コウ)だった。マチュー・アマルリック、西島秀俊、青木崇高らが共演し、歪な復讐劇に仕上がっている。柴咲は撮影の半年前からフランス語を猛特訓し、パリで2カ月間生活して役作りを行ったという。

今回が初タッグとなる黒沢監督と柴咲の対談では、「不安」をテーマにお互いが協働を振り返った。(取材・文/SYO、撮影/間庭裕基)

●柴咲コウの“目”に惹かれて――初タッグの黒沢清監督が“驚いたこと”は?

――柴咲さんは「なぜ自分にオファーが来たのかと思った」と話されていましたが、今回の役とご自身の距離感について教えて下さい。「わからない」部分があるまま演じていたのか、それともクリアな状態だったのか等々……。

柴咲:根本的には共感しているからお引き受けできたと思っています。確かに、お芝居のなかで細かなところで分からない部分があったり、「黒沢さんがどう考えているのか」は終始考えていた部分ではありましたが、小夜子の動機については理解できないと演じられません。そうした意味では、共感はしていました。

小夜子は自転車に乗ったり日常を普通に過ごしている部分もあれば、その一方で人を脅したりマリア様のように優しいときもあったり、かと思えばドライにアルベールを突き放したりと様々な面がある人です。その時々に「こういう一面もあるのか、でもそういうものだよな」と違和感なく取り入れられました。

――黒沢監督は柴咲さんの“目”に惹かれたともおっしゃっていましたが、初タッグで驚かれたことなどございますか?

(C)2024 CINEFRANCE STUDIOS - KADOKAWA CORPORATION - TARANTULA

(C)2024 CINEFRANCE STUDIOS - KADOKAWA CORPORATION - TARANTULA 黒沢:もちろん演技ではありますが、本当に動きが獰猛でした。柴咲さんは「バトル・ロワイアル」では動いていらっしゃったかもしれませんが、それ以外の日本の映画やドラマで激しく動いている印象を僕が持っていなかったものですから、どこまで動けるかは未知でした。本作では小夜子が大柄な男相手に立ち回りをするシーンがありますが、日本の観客の方がまだ知らない「こんなに動ける柴咲コウ」を観られるのではないかと思います。

柴咲:確かに、「意外だね」と言われます。私自身は動くのが好きですが、あまりそういうイメージがないようです。

●オリジナル版との向き合い方、初対面時に話したことは?

――今回の製作にあたって、黒沢さんが柴咲さんに勧めた映画等はございますか?

黒沢:逆に、前のバージョンを観ないでほしいとは言ったかもしれません。

柴咲:でも観ちゃいました(笑)。ただ、シチュエーションも時代もキャラクターも違うため、影響されることはありませんでした。

黒沢:そうですよね。やっていることが似ているだけですから。ただ撮影監督などには「絶対に観ないでほしい」とはお願いしました。どうしても、つい同じように撮ろうとしてしまいますから、それは避けたいなと。

――ちなみにおふたりは初対面時など、どういう話をされたのでしょう。

黒沢:しっかりとは覚えていませんが、取り立ててすごい会話はしていないと思います。「よろしくお願いします」という挨拶か「北海道にも拠点があるんですって?」といったような世間話です(笑)。

他の監督の方がどういったアプローチをされているのかはわかりませんが――自分はワンシーンだけ出てくれるような方にはある程度説明しないとわかりづらいかと思い説明をすることもありますが、主役ともなると事前に細かい話は行いません。先ほど柴咲さんがお話しされたように、まずは脚本を読んでいただいたうえでお会いしているわけですから、それで十分といいますか。撮影に入るまでは特にこちらから言うことがないのです。もちろん書かれていないことも山のようにありますが、撮影に入ってから必要があれば話す、といった感じでしょうか。

柴咲:ただ私個人としては、始まる前に色々と聞きたい気持ちはありました。どうしてもクランクイン前は緊張状態になって「いよいよ始まるな、これで準備に不足はないかな、いや不足だらけだな、どうしよう」と細かく不安を埋めていきたくなりますから。でも実際に現場に立って、その場所を見てみないとわからないことも当然たくさんあります。そこで共演者たちと生まれた距離感が、どういった雰囲気や画角で画に収まるのか次第で変わっていくものですし、その過程のなかで培っていくしかないんでしょうね。

●撮影現場に渦巻く不安と期待 “ある種の手ごたえ”によって先へ進んでいく

(C)2024 CINEFRANCE STUDIOS - KADOKAWA CORPORATION - TARANTULA

(C)2024 CINEFRANCE STUDIOS - KADOKAWA CORPORATION - TARANTULA ――となると、ある程度の余白をもって決め込まずに現場に臨む割合が大きかったのでしょうか。

黒沢:なかなか言語化が難しいのですが、何も決めないわけではないんです。決めないと仕事にならないためいくつかのことは決めたうえで臨みますが、わからないものは決めようがないんですよね。事前に言っておくべきこと、こちらがわかっている部分に関しては伝えておいて、それ以外は「じゃあやってみましょう」という感じです。そのうえで不都合があれば変えますし、問題がなければOKですといった具合です。

俳優の方もまったくの新人であればそれなりの不安の中にいらっしゃるかもしれませんが、柴咲さんはもちろんのことフランスの俳優たちも様々な撮影を経験されていますから「この監督はこれぐらいのことを言ってそれ以上は言わないんだな、こういう風にしているとOKが出るんだな」というのを察してくれて、じゃあそういうペースで行こうとなっていく気がします。

(C)2024 CINEFRANCE STUDIOS - KADOKAWA CORPORATION - TARANTULA

(C)2024 CINEFRANCE STUDIOS - KADOKAWA CORPORATION - TARANTULA 柴咲:ただ私は、ずっと初心のままです。新しい空間に入って新しい監督の下で何カ月か撮るとなったら正解はありませんし、毎回フレッシュな気持ちで臨んでいます。だから25年以上続けてこられたんだろうなとも思いますし、そういった意味では新しい作品に入ればその都度また新しい不安がやってきます。

黒沢:僕も不安はあるのですが、なんともいえない「どうなるんだろう」という期待でもあるように思います。誰も見たことがなく、やってみないとわからないことが生まれる瞬間は不安でもありつつ、「何かものすごく面白いことが起こるんじゃないか」という現場独特の高揚感でもあるのです。感覚的なものですが、俳優たちの表情やカメラマンと目を合わせたときに「いけた」という顔をしているように思うときはあります。ある種の手ごたえといいますか、それがあるから先へ進める――その繰り返しですね。

●「蛇の道」の空気感はどう醸成されたのか? 柴咲コウが明かす“黒沢組の特徴”

(C)2024 CINEFRANCE STUDIOS - KADOKAWA CORPORATION - TARANTULA

(C)2024 CINEFRANCE STUDIOS - KADOKAWA CORPORATION - TARANTULA ――本作を拝見した際に、例えば街の風景の中にも言いようのないおどろおどろしさを感じました。黒沢監督は「ダゲレオタイプの女」の際に現地のスタッフがスクリーン・プロセス(映像を投影したスクリーンの前で俳優が演じる手法。黒沢作品では車中のシーンで使われることが多い)の準備をして待ち構えていたとお話しされていましたが、「蛇の道」の空気感はどのようにして生まれたのでしょう。

黒沢:今回のスタッフは「ダゲレオタイプの女」を経験しているメンバーも多く、僕がどういうものを狙っているのかをわかっていらっしゃっていたように思います。俳優の方たちも脚本があるため、残酷なことをしていないシーンでも緊張感を持っていてくれたように思います。そして小夜子を筆頭に、本作のキャラクターはみんな裏がある。言っていることと考えていることが裏腹である雰囲気をもって、相手と探り探り関係性を構築していくということを皆さん承知して芝居をされていたのではないかと思います。

ただ、ずばり言ってしまうと僕にはわからないんです。自分のことで精いっぱいで、客観的に「人からどう見えるのか」まで考えが及ばないといいますか――撮影監督にも美術部にも、俳優部にもそれぞれプランがあり、組み合わさったうえで1本の映画が出来上がるわけですから、当然ながら僕が0から100まで作っているわけではありません。「こうなった」或いは「こうなってしまった」という感覚でしょうか。

――柴咲さんは黒沢組に参加されて、どういった部分が特徴的だと感じられましたか?

柴咲:監督がとにかく謙虚で、見習わなければいけないと思いました。

私は、みんなが困っていたり迷ったりしていると感じたら「払拭して進んだ方がいいから明確にしよう」と言ってしまうようなちょっと鬱陶しいタイプです。でも今回は、みんな撮りたいものは一致していてそのうえで「こういうことではないか」と探っていくような現場でした。カメラをセッティングしてフランスの俳優陣が動いて、そこで私も感じたものを出しながら、何かが生まれていく空間でした。

監督にも様々な方がいらっしゃって、ワンマンで引っ張っていきたい方もいれば全てを緻密に構築したい方もいらっしゃいます。そんな中で黒沢さんはそれぞれの部の方を信頼して委ねているように感じました。俳優部として私に委ねて下さっているならば、色々と質問をしたり答えをもらおうとせず、現場で返していくしかないという考えに変化してゆきました。

●マチュー・アマルリックはノリノリだった 本作に潜む“可笑しさ”について

(C)2024 CINEFRANCE STUDIOS - KADOKAWA CORPORATION - TARANTULA

(C)2024 CINEFRANCE STUDIOS - KADOKAWA CORPORATION - TARANTULA ――マチュー・アマルリックさん扮するティボーが監禁されている姿は残酷なのに妙に笑えてしまうところもありましたが、あのようなシーンもある種の自主性に任せた結果でしょうか。

黒沢:マチューさんはノリノリでしたね。下手すると暴走しちゃうので、「ちょっとそこまではやらなくて大丈夫です」と伝えるような感じでした(笑)。監督としても成功されていて、他の人の作品にはあまり出ないようなとても偉い方ですが、本当に楽しそうに「水をかけられるのが大好き」といった感じで生き生きと演じて下さいました。そういったものは、彼が本来持っているキャラクターから来るものだと思います。

シーン全体として、「笑ってください」と思って作ったわけではないのですが、この映画に出てくる人たちがやっていることは“日常”や“普通”からはかけ離れた特殊なものだと思います。見ようによっては馬鹿げているともいえますよね。いちいち寝袋を引っ張っていき、同じようにテレビ画面を見せて、まるで儀式のように何度も繰り返すわけですから。小夜子がある目的を達成するために仕掛けたものといえばそうなのですが、ある種奇怪な行動に皆が駆り立てられていく様子は、可笑しくも映るとは感じます。

●きっと誰も答えられない――改めて“復讐”を考える

――黒沢監督は「モンテ・クリスト伯」と「ハムレット」を例に挙げて復讐劇がどうやっても痛快に結びつかないということを解説していらっしゃいましたよね。虚無感が生まれてしまうと。ただ、他者がそのさまを目撃した際に可笑しみも生まれるのだな、ということに気づかされました。

黒沢:復讐ものにおいてハッピーエンドはあり得ないように思います。社会的には犯罪に手を染めているわけですし、「忠臣蔵」なども最終的には犯罪者として処刑されてしまいますよね。復讐自体がそういった性質を持っているように思います。

柴咲:黒沢さんのおっしゃる通り虚無感しか残らないかと思いますが、同時に「やらないという選択肢はない」ものだとも感じます。ルールや法律でいったら悪者になるけれど、傷つけられた者の心は「そうですか」では終わらせられませんよね。じゃあどうやったら救われるのか、きっと誰も答えられないと思います。悪に手を染めたとして「この憤りをどうにかしたい。その後に答えはない」というところにまで行ってしまう人の気持ちに共感はできます。