ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディのレビュー・感想・評価

全304件中、21~40件目を表示

❇️『なんか良いなこの映画。多くを語らぬ美学に圧巻。』

ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリデー

🇺🇸1970年 マサチューセッツ州ボストン

❇️『なんか良いなこの映画。多くを語らぬ美学に圧巻。』

㊙️どんな話なの❓

『クリスマス前の冬休み。ほとんどの大学生や教師は寮から実家に帰る予定だが、訳あって学校に残され、冬休みを寮で過ごす事になってしまう話。』

◉85B点。

★彡好き嫌いあるねんと思うんけど、ほんま良い映画やった。

🟢感想。

1️⃣『景気や街の雰囲気、そして音楽が本当に癒された!』

★彡また来年も観たいと思えました。

2️⃣『味のある俳優さんたち。』

★彡本当主要な三人が個性があって嫌いスタートから好きになりエンディングが訪れる最高のストーリー。

3️⃣『一冬の濃厚な思い出と成長する三人。』

★彡新学期の生徒や先生の成長の差が凄かったと思える濃厚な時間が名作とも言える。

4️⃣『教師と生徒の多くは語らないやり取りが凄いと思う。』

5️⃣『お互いに曝け出した本当と思える友情が良すぎた!👍』

🥹🫵👴🧑🏻🦱👩🏾🦱🎄🌨️☃️🍗🍪🥃⛸️🚙🚁🏫🩻🎉💮

アメリカの好きではなかった世情

うん、まあ、よかった、

70年代の反抗的な高校生の話ということで観たのだけど…

確か、舞台は70年代設定とか。ベトナム反戦、人種問題、フラワー・ムーブメントがアメリカ全土で吹き荒れていた時代?70年代の音楽とファッションが大好物なんで、まずは全然違うよでした。ロン毛の高校生が目立ってたくらいで、やらかしたなと思ったけど、途中から惹き込まれてしまいました。いい映画だよね。

ハナム先生?こういう先生がいてもおかしくない。正義感というか融通の利かない信念の持ち主?空気読まないとこもあるよね、生徒からすりゃあウザいだけなんだけど、結構実はすごくいい人要素を潜在的に持っていて、そのへんがうまく描かれていた。

もちろん、この映画は主役3人の演技力が大きいのだけど、三者三様にいい味出していた。でも本当の主役は脚本かもしれない。後から振り返れば、どのシーンも計算されていて、場面展開も自然だったし、台詞もよくできていた。やっぱ脚本が物語を仕切ってた感はあったね。

だから、クリスマスにぼっちな三人が、何かを乗り越えていく過程で生まれる特別な絆みたいなものに素直に感動できると。とても不器用そうな生き方をしているダメっぽい人たちが一緒に成長していく話ってテッパンだよね。ここだけの話、そういうのには本当に弱くて困っています。

にしても、サントラなんですけど、絶対70年代は関係ないでしょ。それとも、また勘違いかな?

普通の映画だからこその非凡さ

こういうタイプの作品は、ぶらり映画館へ入ると、

偶然にもよい出会いだった、そんな感触である。

キャラクターがしっかり描き分けられているから、

余計なことを考えずに、最後まで見入ってしまった。

俳優メインキャストが三者三様で、

それぞれの孤独感、クセが、傷みが、他者への思いやりが

彼ららしい表し方であり、なんともいえない愛らしさ。

こうあるべき、こうしなきゃいけない、

そういう堅苦しさはない。

アレキサンダーペイン監督は、

サイドウェイや、ハイスクール白書 electionでもそうだった。

理想や義務感をもちながら、

なんとも矛盾してしまう人の情けよ。

摩擦して、はみ出して、ジタバタする

そんな人々への、慈悲深い眼差し。

何を大切に抱えているか、描いているか。

それが伝わってくる作品は、作者ごと抱きしめたくなる感じ。

ポール・ジアマッティ、めちゃくちゃカッコいいじゃないか!レディインザウォーターも素晴らしかったね!

まるでサウスパークみたいな顔の愛すべきフェイスおっさん^_^

しみじみ切なく感動してしまう

これが面白い!

もしかして脚本は倉本聰?って思った。ちょうど「うちのホンカン」とかを書いていてた頃の倉本聰のドラマみたい。

主人公も見ようによっては、大滝秀治(ホンカン役の)みたいにも見える。

1970年のハイスクールの寄宿舎のクリスマスから年明けまでの話で、その頃のフィルム質感を出そうと、映画の始まりに黒みの画面に「ブツ、ブツ」と当時のフィルム上映らしく、サウンドトラック(フィルムの脇に光学の音声トラック)の音が入る。ちょうどレコードの針を置いたときにブツンと音がするように。

で、当時のフィルム上映に有ったタイトルまで再現している。

(でも本編のカラー質感は、70年代風ではなく、今時の感じだったけど。)

そういえば、ダスティン・ホフマン主演の「小さな巨人」が挿入映画で出てくる。

考えてみるとボストンの街並みには当時のアメ車がズラリと出ていたので、けっこう金がかかっている。再現がさりげなくて見る側にいやらしく感じさせないのはよかった。

前半がやたらバタバタしているけど、あの雰囲気が後半に効いてくる。

で、倉本聰のドラマのような、なかなかしみじみ切なく感動させるドラマが展開される。結構泣きました。

掘り出し物的な映画でした。

またクリスマス時に見直したい。(音楽が当時のクリスマスソング等が使われている。

過去が君の人生を決めたりしない

上映している映画館がなかなかなく、映画館で観にいけなかった作品。色んな人からおすすめはされていたので、今回鑑賞。

問題を抱えた孤独な3人が学校で過ごす2週間くらいのお話。偏屈教師、ひねくれ生徒、愛想なし調理師の3人。最初の授業シーンからして、人気なさそうな先生やなというのはすぐわかる。そしてこんな先生と残されるなんて絶望やよね…でも、一緒に生活することによりその人の見えていなかった一面が見えるようになる。

これって海外旅行とかでも思うよね。誰かと一緒に海外とかに行くと良くも悪くもその人の見えていなかった一面が見えるみたいな。これは余談。

基本でてくるキャラクターは素直じゃないし、社会では馴染まないやろうな〜って人たちやけど、それぞれみんな優しい。先生の秘密を守ったアンガスも優しい、あまりにも偏屈な先生に対してそれはダメだよって諭すメアリーも、そして、先生の最後の決断も。アンガスに先生が言う「過去が君の人生を決めたりしない」って言うシーンも印象的。

観終わった後切ないけれど、ジーンと余韻が心に残るいい映画やった。

70年代のささやかな絆の物語

アメリカにおけるクリスマス休暇は日本の正月休みに相当します。本来なら家族と過ごすその時期に、各々の事情で学校に滞在する事になってしまった三名の織り成す奇妙な疑似家族。交わるようで交わらない、しかし過去を知ってお互いを認め合う描写が素晴らしい

アレクサンダー・ペイン監督は、1970年代のニューイングランドの寄宿学校を舞台に、この物語を丁寧に紡いでいます。誇張された感動表現に走らず、知的で大人向けなれど気取らない。各々が抱えている感情的閉塞感がほんの少し溶けるような温度の作品です

過去のトラウマや家族との確執、自己受容の難しさといったテーマを、日常の些細なやり取りや表情、沈黙の中に滲ませる演出は秀逸。物語の救済のささやかさが、逆に心に残るパターンの映画だと思います(「私はダニエル・ブレイク」をちょっと思い出しました)

舞台となっている70年代アメリカの再現度の高さは、本当にその年代に撮影された映画かと思うほど。社会のアウトサイダー要素の強い主要人物三名の配役と演技も見事で、実在する人物のように感じられました。良い映画です

全体的に少し物足りなさは残るが、嫋やか映像と音楽で、ひとコマひとコマ、丁寧に撮っている

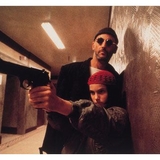

1970年冬、ボストン近郊にある全寮制のバートン校。クリスマス休暇で生徒と教師のほぼ大半が家族と過ごすなか、生真面目で融通が利かず、生徒からも教師仲間からも嫌われている考古学の教師ハナム(ポール・ジアマッティ)は、家に帰れない生徒たちの“子守役”を任命される。

学校に残ったのは、勉強はできるが家族関係が複雑なアンガス・タリー(ドミニク・セッサ)。食事を用意してくれるのは寮の料理長メアリー・ラム(ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ)。メアリーは一人息子のカーティスをベトナムで亡くしたばかり。息子と最後に過ごした学校で年を越そうとしている(公式サイトより)。

大ヒット映画「ホームアローン」よろしく、アメリカ人が異様に大事にするクリスマスホリデーに取り残された先生、給仕長、生徒の2週間を描く。トレイラーの内容から何となく察せられるストーリーにプラスαが加わるくらいで、どんでん返しや予想を裏切る展開といった類のものではない。机の上に立つ、みたいな映画的な演出もないといえばないので、全体的に少し物足りなさは残るが、嫋やか映像と音楽で、ひとコマひとコマ、丁寧に撮っているという印象。

ケネディ大横領暗殺、キング牧師暗殺、ベトナム戦争への介入など、社会的に大きな混乱をもたらした数多くの事件が起きた1960年後半から1970年前半は、アメリカにとって暗黒の時代であった。そうした混迷を背景に、「ヒッピー」のような「反体制」「自然回帰」「解放」的な思想は主に10代後半から20代前半を中心としたカウンターカルチャーに成長した。そうした時代背景を、ほんのりと匂わせる程度の演出には好感が持てた。また人生訓や、それでも人生は続く、的な押し付けがましさがなく、ナチュラルに散りばめられていたところも疲れずに観られた。

本作で給仕長のメアリーを演じたダヴァイン・ジョイ・ランドルフが、第96回アカデミー賞助演女優賞を受賞した。

自分の存在に価値を感じられない人々の再生の物語

様々な理由で、クリスマス休暇に行き場なく、寄宿学校に居残ることになった教師、職員、生徒の三人。

生徒にも同僚の教師にも軽んじられている教師。

大切なものを失って悲しみにくれている職員。

誰も自分を大切に思ってくれないという孤独感に苛まれている生徒。

最初はお互いに距離を保って、いや、むしろお互いを避けていた三人が、小さなエピソードを積み重ねるうちに、それぞれが言えなかった秘密を知り、互いの存在感がどんどん大きくなってゆく10日余りの日々を描いた物語です。

愛情の反対語は憎しみではなく無関心だといいますが、互いを知るうちに相手を尊重する感情が芽生える様を丁寧にたどっています。

しかし、クリスマス休暇に行き場がないというのは、欧米文化圏の人々にとってはクリぼっちどころではない孤独感なのですね。

しみじみとする映画でした。

良い映画

人に近付くことは地雷を踏み抜くこと

1970年代ボストン。

アメリカでも屈指の古い都市であり、保守的な考えが強い場所。

そんな場所だからバートン校も結構締め付けの厳しい学校なんじゃないかな、と。

ベトナム戦争の爪痕も生々しい時期だけに「君たち生徒は恵まれている」という言葉も重い。

そんな中、クリスマス休暇に寄宿舎に残った変な組み合わせの3人。

お互いに親しいわけではなく、教師と生徒は敵対的と言っても良いほど険悪。

アメリカのクリスマスは、恋人と家族の違いはあるが、日本と同様に孤独感を感じやすい季節。

共に過ごす家族が”いない”という事実は、日本よりも淋しく、自尊心を損なうものなのだろう。

反目し合いながらも、クリスマス休暇を過ごす中で、クリスマスという許しと親切の季節が不器用ながら少しずつ対話を重ねさせる。

作中で教師と生徒は、時に父子、時に叔父甥と偽る。

周囲から見れば、それはそのように映るのかもしれないが、一時として彼らは教師と生徒以上の関係にはなっていない。

2人にとってはどこまで言っても嫌な教師と愚かな生徒でしかない。

しかし、対話は触れられたくない事実と明かした事情を引き出し、お互いの美徳と敬意を払うべき高潔さを見出していく。

互いの幸運を真摯に祈れる関係にまで昇華していくのは非常に尊い。

「立派ではないが、聡明である」

タイトルなし(ネタバレ)

アマプラにて。

誰もが家族と過ごすクリスマスシーズンに

行き場のない 問題児の男子高校生 嫌われ者の教師

孤独な料理長 が高校の寮で2週間生活をする。

反発し合う生徒と教師だが

ちょっとしたきっかけで相手の背景にある孤独や諦めや絶望を知ると互いに相手を受け入れるようになる。

そして、嫌いだった他者を理解する事で自分を理解して自分のことも許せるようになってゆく

きっと3人ともこれから大丈夫だと思えるラストが秀逸

全304件中、21~40件目を表示