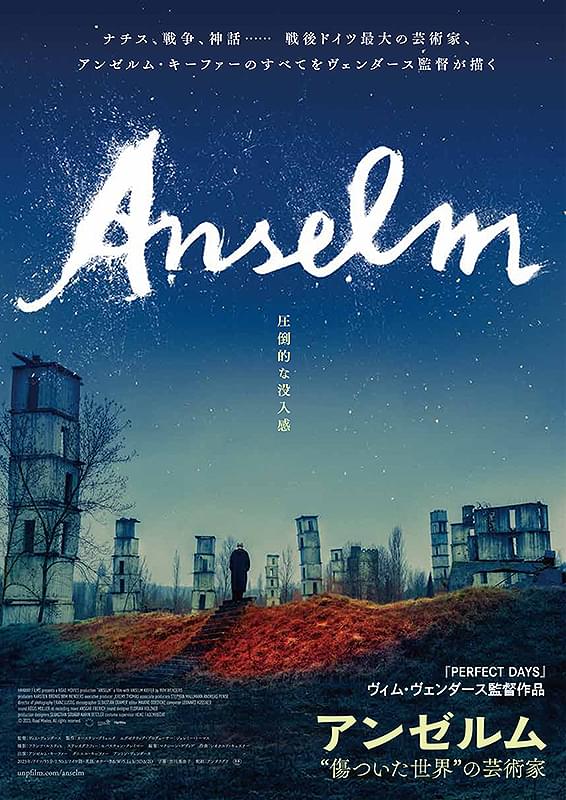

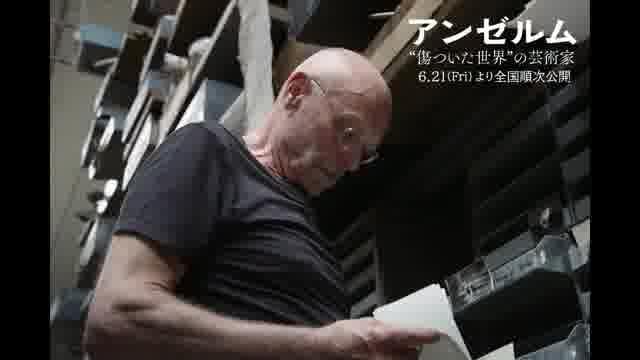

アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家

劇場公開日:2024年6月21日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR - 配信動画検索

解説・あらすじ

ドイツの名匠ヴィム・ヴェンダースが、戦後ドイツを代表する芸術家アンゼルム・キーファーの生涯と現在を追ったドキュメンタリー。

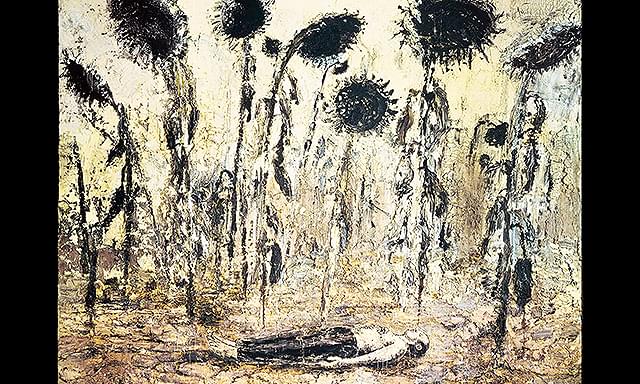

ヴェンダース監督と同じ1945年にドイツに生まれたアンゼルム・キーファーは、ナチスや戦争、神話を題材に、絵画、彫刻、建築など多彩な表現で作品を創造してきた。初期の創作活動では、ナチスの暗い歴史から目を背けようとする世論に反してナチス式の敬礼を揶揄する作品をつくるなどタブーに挑み、美術界から反発を受けながらも注目を集めた。71年からはフランスに拠点を移し、藁や生地を素材に歴史や哲学、詩、聖書の世界を創作。作品を通して戦後ドイツと「死」に向き合い、傷ついたものへの鎮魂を捧げ続けている。

ヴェンダース監督が2年の歳月をかけて完成させた本作は、3D&6Kで撮影を行い、絵画や建築が目の前に存在するかのような奥行きのある映像を表現している。アンゼルム・キーファー本人が出演するほか、再現ドラマとして息子ダニエル・キーファーが父の青年期を演じ、幼少期をヴェンダース監督の孫甥(兄弟姉妹の孫にあたる男性)アントン・ベンダースが演じる。

2023年製作/93分/ドイツ

原題または英題:Anselm

配給:アンプラグド

劇場公開日:2024年6月21日

スタッフ・キャスト

- 監督

- ヴィム・ヴェンダース

- 製作

- カルステン・ブリュニヒ

- ヴィム・ヴェンダース

- 製作総指揮

- ジェレミー・トーマス

- 撮影

- フランツ・ラスティグ

- 美術

- セバスティアン・ソウクプ

- 編集

- マクシーン・ゲディケ

- 音楽

- レオナルド・キュスナー

パリ、テキサス

パリ、テキサス 世界の涯ての鼓動

世界の涯ての鼓動 ベルリン、天使の詩

ベルリン、天使の詩 ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ

ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ 都会のアリス

都会のアリス アメリカの友人

アメリカの友人 東京画

東京画 ことの次第

ことの次第 まわり道

まわり道 さすらい

さすらい