コラム:第三の革命 立体3D映画の時代 - 第8回

2010年6月30日更新

一昨年春に連載し、好評を博した映像クリエーター/映画ジャーナリストの大口孝之氏によるコラム「第三の革命 立体3D映画の時代」が復活。昨年暮れの「アバター」公開により、最初のピークを迎えた感のある第3次立体映画ブームの「その後」について執筆していただきます。第8回は、メガネのいらない3D映画の可能性を論じます。

第8回:メガネのいらない3D映画は実現するか?

任天堂の「ニンテンドー3DS」や、富士フイルムの3Dデジカメ「FinePix REAL 3D W1」など、メガネを不要にした裸眼3D製品が身近になりつつある。こうしたことから頻繁に「劇場でも、メガネがいらない3D映画が登場するのでは?」という質問を受ける。その答えは、イエスでもありノーでもある。

正確に言うと、「昔は裸眼立体映画が存在していた」ということである。まるで、アトランティス大陸の伝説でも語るみたいだが、けっしてトンデモ話ではなく、旧ソビエト連邦に実在していたのである。

■「パララックス・バリア方式」と「レンチキュラー方式」

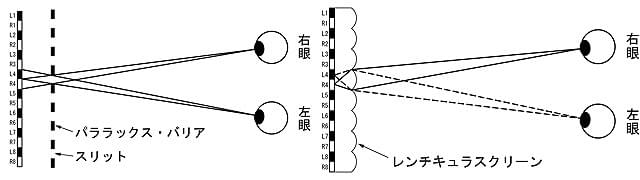

まず基本的な知識として、現在でも3Dの静止画や、動画でも70インチ程度までのディスプレイでは、裸眼立体視は十分実用になっている。その手法はいくつも知られているが、主流なのは「パララックス・バリア方式」【図1】と「レンチキュラー方式」【図2】の2つである。

「パララックス・バリア方式」は、連続する垂直方向のスリットを通して、ストライプ状に並んだ画像を見るもので、視差バリア方式とも呼ばれる。ストライプ状の画像は、視点を変えて撮影した2枚以上の画像を縦に細長く分割したもので、これを交互に配置していくことで立体視を実現させている。発明されたのはなんと1903年で、米国のフレデリック・E・アイブスによって行われた。

もう1つの「レンチキュラー方式」は、細い半円筒型(かまぼこ形)が連なった形状のレンズを用いるものである。最近よくDVDのジャケットにも用いられている、表面に細かなスジが入った立体写真があるが、あれがこの方式で作られたものだ。これもパララックス・バリア方式と同様に、画像は細いストライプ状に並べられている。発明者はスイスのW・ヘスで、1915年に米国特許を取得した。

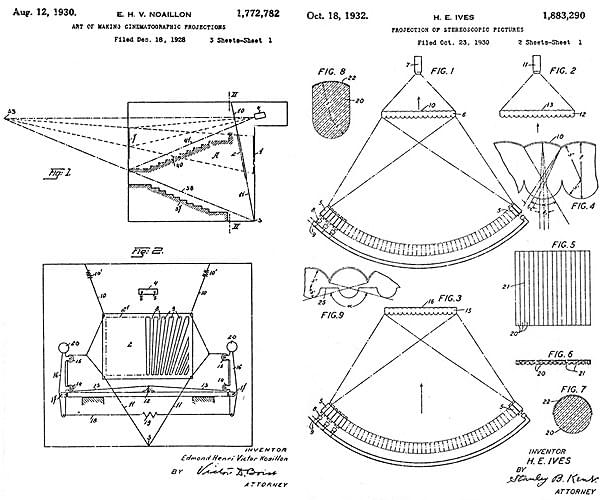

これらは基本的に立体写真用のものだったが、すぐにこれを動画に応用しようとする人々が現れる。例えば、1928年に米国のE・H・ノエイロンは、スクリーンの手前に吊った放射状のパララックス・バリアを、左右に振動させるシステム【図3】を考案した。一方、フレデリック・E・アイブスの息子であるハーバート・E・アイブスは、1930年にレンチキュラー・スクリーンを用いる裸眼立体映画【図4】のアイデアを発表している。しかし機構が複雑で、莫大な経費も掛かるため、実験段階で終わってしまった。

■ソ連における立体映画の始まり

ソ連では、西側世界とかなり異なる立体映像の研究が行われてきた。初めのうちは、アナグリフや偏光フィルターを用いる方式が進められていたが、セミョン・パブロビッチ・イワノフという人物の登場によって、裸眼立体映画システムが世界で初めて実用化される。

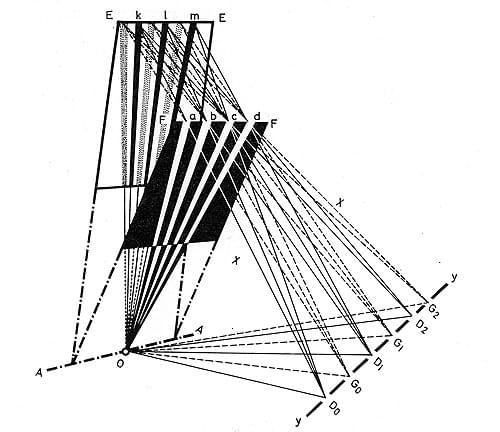

イワノフは1935年に、“ラジアルラスター”【図5】と呼ばれた、下が狭く上に行くほど放射状に拡がっていく、扇子状のパララックスバリアを考案した。1937年に行われた実験が成功したことから、裸眼立体映画専用劇場「モスクワ」が1941年2月4日にモスクワ市内に作られ、システムには“ステレオキノ”という名称が与えられた。スクリーンは、幅3×高さ5mの金属枠にアルミコーティングした布を張ったものが用意され、ラジアルラスターは幅4.3×高さ5.8mの鉄枠に3万本(全長150km)の銅線を張って作られ、バリアの幅は上側が3.45mm、下側が1.2mmとされた。

全ての観客が正しく立体視ができるように客席には傾斜が付けられ、アーク光源を備えた映写機は高い位置からフロント映写していた。ホール全体の大きさは幅10×奥行き30mで、ここに384席(16席×24列)のシートが設けられていた。問題は、観客が厳密に特定の位置から見続けないと、左右逆転が生じることである。そのため入場券に「座席上で、あまり目の位置を動かしてはいけない」という注意が書かれていたそうで、実際には最前列の各席において幅約8cm以内、間隔11cmで4〜5カ所、最後列では各席において幅約16.5cm以内、間隔27cmで2カ所のベストポジションが存在した。

コンテンツ第1弾はアレクサンドル・N・アンドレヤウスキー監督の「Kontsert」(英語表記「Land of Youth」)である。内容はソ連の文化、建築、風景、野生動物などを記録した、上映時間30分のドキュメンタリーだった。「Kontsert」は50万人の観客を集めたが、1941年6月22日に独ソ戦争が開始され、モスクワ劇場は閉鎖されてしまう。

■戦後に復活したステレオキノ劇場

戦争中も裸眼立体映画システムの開発は、NIKFI(全ソ映画写真研究所)によって続けられていた。1943年にイワノフとアンドレヤウスキーは、ガラスで作られた2000〜3000本の細長い半円錐形レンズを放射状に並べた、レンチキュラー式ラジアルラスターの試作を行った。

1954年には、2館目となるステレオキノ劇場がキエフにオープンした。レンチキュラー式ラジアルラスターのサイズは3×4mになり、クロストークの低減にも成功した。さらにステレオキノ劇場は、レニングラード、アストラハン、オデッサに作られ、シアターの設計も改良が施されていった。ただし“観客が自分でベストポジションを探し出し、鑑賞中ずっと頭を固定し続けなければいけない”という問題は解決されなかった。そのため、立体鑑賞を補助するバイザーが考案された(それなら最初から眼鏡を使用した方が良いのでは……という疑問が生ずる)。

ステレオキノ用のコンテンツとしては、筆者が調査した限りでは1947年から1963年にかけて、長編12本、短編7本が公開されている。その内のアレクサンドル・N・アンドレヤウスキー監督による長編「ロビンソン・クルーソー」(1947)は、東京・京橋の東京国立近代美術館フィルムセンターで2007年4月開催された「第63回国際フィルム・アーカイブ連盟東京会議2007」において、DLPプロジェクター2台によるパッシブ・ステレオで、作品の一部が立体上映されている。これはミュンヘン映画博物館が修復した映像であった。

>>次のページではフランスの裸眼立体映画も紹介。