コラム:第三の革命 立体3D映画の時代 - 第11回

2010年11月22日更新

第11回:3Dテレビの長い歴史(3)その2

※前のページから続く

■1993年前後の3D小ブーム

レーザーアクティブが発売された1993年ごろは、日本国内のみで3Dの小規模なブームが起こっていた。これは、関西のステレオ写真愛好家たちによる「大阪3D協会」や、赤瀬川原平の「脳内リゾート開発事業団」から広まり、一気に全国へと展開していった流行であった。主にステレオ写真集やランダム・ドット・ステレオグラム、CGステレオグラムといった印刷物を中心とした流行だった。

またこの時期は、ビデオソフトでも3Dコンテンツが大量に発売されている。そこに用いられた方式は、前回紹介したプルフリッヒの他、アナグリフ【図9】、フィールド・シーケンシャル、そして特にユニークなものとしてサイド・バイ・サイドという商品【図10】もあった。これは現在の3Dテレビ放送と同様に、画面を左右に分割して表示する方式で、鑑賞にはミラー式のビュワーを用いるものだった。これらの技術開発に特に熱心だったのがアダルトビデオ業界で、実に数多くの3Dコンテンツが発売されている。

■三洋電機の大胆な挑戦

90年代において、世界で最も3Dに意欲的だった企業が三洋電機である。まず1993年に、NHKエンジニアリングサービスや凸版印刷と共同で、裸眼3Dディスプレイ【図11】を開発した。これは1視点のレンチキュラー方式(2台のプロジェクターを用いてリアプロジェクション)で、70型(980万円)と40型(500万円)があり、業務用であるが世界初の裸眼3Dディスプレイ製品となった。

また同年に、ハイビジョン3Dシステムを業務用に発売している。これはスイッチャー、システム・コントローラーと2台のベースバンド・ビデオディスク・プレーヤーから構成されたシステムで、博物館のハイビジョン3Dシアターなどに導入された。

1994年には裸眼3D液晶ディスプレイを発売している。同社がイメージスプリッタと呼ぶパララックス・バリア方式によるもので、10型(70万円)【図12】の他、6型と4型が商品化された。ただし裸眼ディスプレイは、観察者が頭の位置を動かすと輝度が変化したり、逆視という現象(立体感の前後関係が逆転すること)が生じる。

そこで同社は、2枚のパララックス・バリアで液晶パネルを挟んで、輝度の変化やクロストークを防ぐダブルイメージスプリッタや、観察者の頭の位置をCCDカメラで検出して、映像の左右を切り替えて逆視を防ぐヘッドトラッキング機能を搭載した15型ディスプレイ【図13】を、1997年に業務用として220万円で発売した。

また前回も少し触れたように、1995年には家庭用にも「2D/3Dワイドテレビ・立体ビジョン」(裸眼3Dではない)【図14】を38万円で発売している。ハイビジョン対応ではないものの、画面比16:9、120Hz表示の32型ブラウン管を採用し、コードレス液晶シャッター・メガネが付属していた。

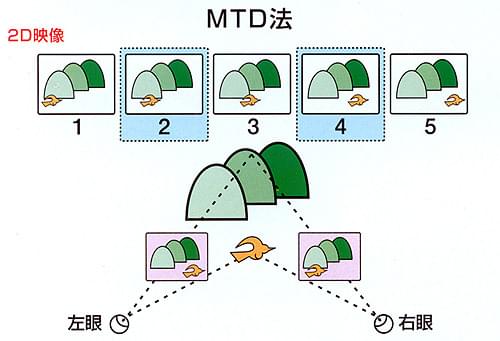

またこのテレビは、左右の画面に時間差を与えることで、横方向に運動している物体から視差を得るMTD(Modified Time Difference: 時間差修飾)法【図15】で、2D/3D変換を行う回路も搭載していた。例えば左画面に対し、右画面は数フィールド遅れた映像を表示するだけで、あたかもステレオ撮影のような両眼視差が生じる。実際の遅れの方向とフィールドの数は、映像の動きベクトルから検出した水平の移動方向と速さから求められる。ただし被写体は、車窓からの風景のように常に横方向に運動している必要があり、シチュエーションが非常に限定されてしまうという問題があった。

また前回述べたように1998年に日本テレビと共同で、「2D/3Dワイドテレビ・立体ビジョン」を用いた週1回の3D実験放送を試みている。525i(インターレース)の信号をオーバー&アンダーにエンコードし、パーフェクTVの1チャンネルを利用して525P(プログレッシブ)で放送するもので、液晶シャッター・メガネを用いて鑑賞するという仕組みだった。

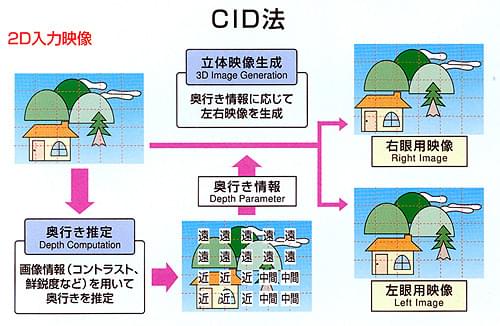

1998年には、CID(Computed Image Depth: 奥行き推定)法【図16】を組み込んだシステムLSIを発表した。このCID法は、以下の推論を元にしている。

(1)カメラのフォーカスは被写体に合っている。

(2)フォーカスが合っている場所は輪郭がはっきりしており、映像信号の高周波成分が高く、コントラスト比も大きい。

(3)被写体は手前にあり、背景は奥である。

(4)映像の下の部分は地面や床であることが多く、手前にあることが多い。

そして画面を分割し、各領域ごとに上の推論に基づいて「遠」「中間」「近」とグループ化する。そして各領域を、「近」と判断された場合は右目用を左方向、左目用は右方向にシフトさせる。同じく「遠」と判断された場合は右目用を右方向、左目用は左方向にシフトさせる。各領域の境界は、ギャップが生じないように連続的に変化される。同社は、1999年にCID法を組み込んだ2D/3Dコンバーター「THD-CV1」(医療用)と「THD-CV2」(一般用)を販売した。

このように三洋電機は、非常に先進的な開発を行っていたのだが、残念ながらビジネス的な成功は得られなかった。その問題は、コンテンツの脆弱さにあったと思われる。同社は博覧会や展示会、デモ用などに短編のコンテンツを用意していたが、お世辞にも魅力的とは言い難かった。この問題は現在にも直接当てはまることで、やはり強力なコンテンツが充実せねば成功はあり得ない。

■その他の企業の動き

ソニーは、1989年に発売された8ミリビデオ方式のハンディカム「CCD-F500」のキャンペーンとして、プルフリッヒ方式のメガネ「サンデーグラス」のプレゼントを行った。

また1995年には、業務用3Dディスプレイ・システム【図17】を開発している。これはブラウン管式のハイビジョン・ディスプレイと、ハイビジョンLDプレーヤーから構成されるもので、信号形式はMUSE方式を用いてLRの画像を1/2に圧縮し、1フィールド内でLRをオーバー&アンダーに配置している。鑑賞はコードレス液晶シャッター・メガネを用い、周波数は120Hzの倍速表示でフリッカーレスとなっていた。

東芝も1987年に3Dカムコーダーを発表している。これはカムコーダー専用の小型カセット規格であるVHS-C方式を採用したもので、1つのボディに2つのレンズを備えており、鑑賞には液晶シャッター・メガネを使用する仕組みだった。

同社はまた、1999年に70型の3D液晶リアプロジェクター「P70XL3D」を発売している。これは施設やホールでの使用を目的とした製品で、ハイビジョンに対応しており、鑑賞は偏光メガネを用いるものだった。

キヤノンは、プロやセミプロに愛用されたMiniDV方式のカムコーダー「XL-1」用に、2001年に3倍ズーム3Dレンズ【図18】を発表している。

しかし問題は、これで3D放送が見られるような番組を、どこの放送局も作ってくれなかったことである。ハードウェアだけがいくら進んでいても、コンテンツが伴わなければ意味がない。2D/3D変換を用いて通常番組を立体化する方法も使えたが、このテレビに搭載されていた回路は「時間差修飾法」というアルゴリズムを用いるもので、要するにプルフリッヒ方式を電子的に行うものだった。だから横運動をしていない映像には、効果が無かったのである。

このように80~90年代の日本では、多くの企業が3D映像に取り組んでいたが、特定のメーカーだけの努力だけではうまくいかなかった。やはり国際的レベルで、エレクトロニクス企業、映画会社、制作プロダクション、ポスト・プロダクション、ソフト販売会社、放送局、そして政府機関などが協力し合って同じ目標に向かっていかないと、けっして成功しないのである。