コラム:ニューヨークEXPRESS - 第47回

2025年4月16日更新

ニューヨークで注目されている映画とは? 現地在住のライター・細木信宏が、スタッフやキャストのインタビュー、イベント取材を通じて、日本未公開作品や良質な独立系映画を紹介していきます。

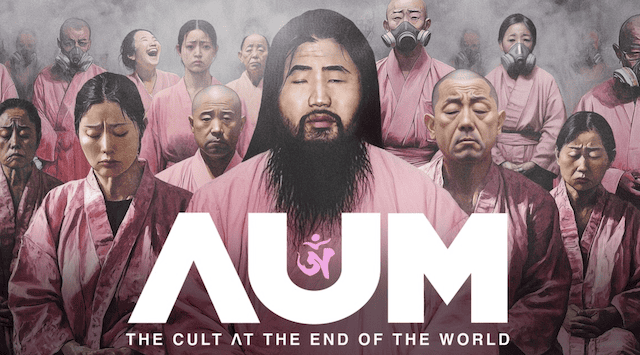

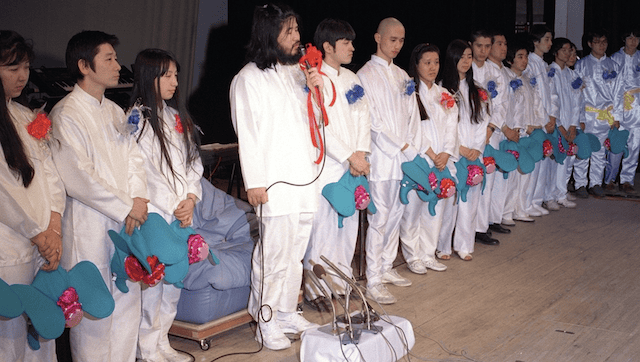

【地下鉄サリン事件から30年】アメリカ公開を迎えた“オウム真理教”のドキュメンタリー映画「「Aum:The Cult at the End of the World」について

2023年のサンダンス映画祭に出品されて注目を集めた「Aum:The Cult at the End of the World」は、オウム真理教を描いたドキュメンタリー映画だ。映画祭出品から2年後、そして地下鉄サリン事件から30年の節目となる2025年の3月からアメリカでの公開が開始されている(配給会社は「Greenwich Entertainment」)。

1995年3月20日、阪神・淡路大震災からわずか2カ月後に起きた「地下鉄サリン事件」は、日本だけでなく世界中を震撼させた。14人の死者、約6300人もの負傷者を出した前代未聞の事件だった。

本作のベースになっているのは、事件当時に日本に住み、オウム真理教を調査していたアンドリュー・マーシャル氏、デビッド・E・キャプラン氏の著書「The Cult at the End of the World : The Incerible Story of Aum」。ベン・ブラウン、柳本千晶が共同監督を務めている。

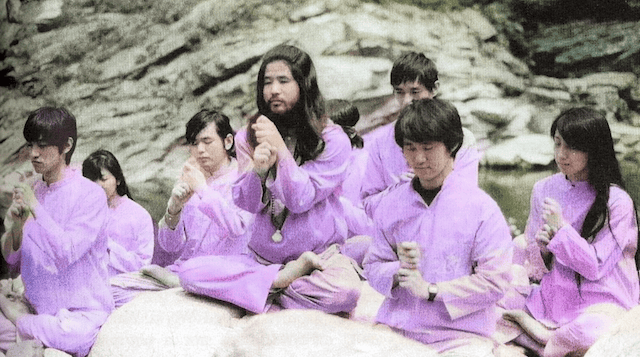

劇中では、当時、東京ジャーナルで働いていたマーシャルに加え、オウム真理教を取材していたジャーナリストの江川紹子らが、1980年代後半から90年代初頭にかけて、オウム真理教の創設者であり、事件の首謀者・麻原彰晃(本名:松本智津夫)が台頭していった経緯を伝えている。

麻原は、ヨガ教室「オウム神仙の会」を1984年に設立し、87年に「オウム真理教」へと改称。89年には宗教法人格を取得し、同時期に山梨県・上九一色村の富士ヶ嶺地区の各所に「サティアン」(オウム真理教の宗教施設)を建設する。映画では、当時から村で暮らしていた人物へのインタビューを実施。村の人々からは“異様な団体”として認知されていたようで、化学薬品の容器の放置、建設工事の騒音、施設から放たれる臭気などを巡ってトラブルが起こっていたことがとらえられている。

映画で最も注目すべき点は、オウム真理教の中心人物だった上祐史浩や細川美香にインタビューを行っていることだ。特に上祐はオウム真理教に傾倒していく過程だけでなく、麻原を父親のように慕うようになった経緯を明かしている。ただし、カルト的な宗教に人々が魅了されていった理由は、深く聞き出せてはいない。その点をもう少し掘り下げていってほしかった。

続いて興味深かったのは、江川が信者に対して「なぜ麻原に魅力を感じていたか?」と尋ねると、「何を聞いても、立ち所に答えを出してくれた」と返すシーン。生きがいや人生の目的を見出せない人々の間では、麻原はある意味“生きる指針を与えてくれた人物”と解釈されていたようだ。

オウム真理教が高学歴の若者――特に科学や医学の専門知識を持つ人材――を集めていたという事実も描かれている。そのほかには、信者の間では「寝ないこと」「食べないこと」「着替えないこと」、つまり「不潔=現世を遮断していて良い」という評価を受けていたこと、信者と家族の縁を遮断するような“閉鎖的な組織”に変容していった経緯も映し出されている。

坂本堤弁護士の同僚や「オウム真理教家族の会」代表・永岡弘行への取材も行われている。さまざまな団体や機関、多くの人々がオウム真理教に対して言葉では言い表せない不信感を、地下鉄サリン事件以前から抱いていたことが垣間見れる。その一方で、麻原や上祐らがバラエティ番組に出演し、その奇異な言動を娯楽として取り上げていた風潮があったことも活写されている。この光景を見ると、メディアにもオウム真理教の拡大を促した責任があるようにも思えた。

1990年、麻原は衆議院選挙に立候補するが落選となる。この挫折が教団の転換点となり、麻原は日本社会や政府を「敵」と位置づけるようになり、やがて1995年の「地下鉄サリン事件」へと結びついていく。

付け加えるならば、マーシャル氏の視点が興味深いものだった。それは「1930~40年代の“神道(しんとう)以外の宗教を信じる人を弾圧してきた背景”が、宗教と警察の対立構造を生んだ。宗教問題に関わることこそ“面倒な案件”として警察の中でとらえられており、それがオウム真理教を拡大させることにつながった」という見解だ。

共同監督を務めたベン・ブラウンと柳本千晶は、歴史家、弁護士、元メンバー、そして騒乱に巻き込まれた罪のない人々へのインタビューを敢行し、多角的な観点から、オウム真理教をとらえている。あえてマイケル・ムーア監督のように独自の視点を押し付けるような手法はとってはおらず、観客に解釈を委ねている部分がある。この手法に関しては、アメリカの批評家の間では、意見がわかれているようだ。

特に上祐へのロングインタビューを敢行しているものの、ジャーナリストとしての視点で深く批判したり、問い詰めることはせず、終始当時の状況を流暢な英語で説明させている。この点に関しては、アメリカのメディア「Collider」の記者、テリース・ラクソンはあまり高く評価していない。

もっとも地下鉄サリン事件が起きた際、上祐はロシアで活動していため(ロシア人の間でオウム真理教を普及させようとしていた)、深くは聞き出せないこともあっただろう。だが、上祐はオウム真理教の広告塔でもありブレインでもあったわけだから、当時の状況をもっと追究できたのではないかと、筆者も感じてしまった。

筆者紹介

細木信宏(ほそき・のぶひろ)。アメリカで映画を学ぶことを決意し渡米。フィルムスクールを卒業した後、テレビ東京ニューヨーク支社の番組「モーニングサテライト」のアシスタントとして働く。だが映画への想いが諦めきれず、アメリカ国内のプレス枠で現地の人々と共に15年間取材をしながら、日本の映画サイトに記事を寄稿している。またアメリカの友人とともに、英語の映画サイト「Cinema Daily US」を立ち上げた。

Website:https://ameblo.jp/nobuhosoki/