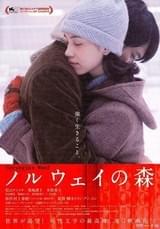

ノルウェイの森

劇場公開日:2010年12月11日

解説・あらすじ

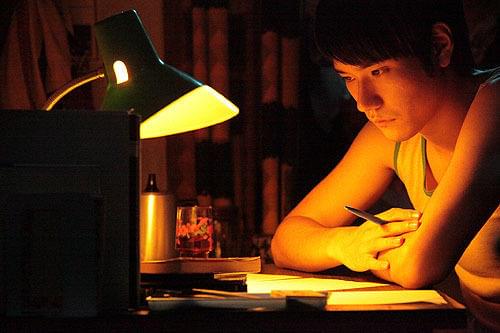

「青いパパイヤの香り」「アイ・カム・ウィズ・ザ・レイン」のトラン・アン・ユン監督が、村上春樹の世界的ベストセラー小説を映画化。37歳のワタナベトオルは、ドイツ行きの機内でビートルズの「ノルウェイの森」を聴き、18年前の青春を思い出す。当時ワタナベは、親友キズキの恋人・直子に恋をしていたが、ある日突然、キズキは自殺してしまった。キズキを失った喪失感から逃れるように東京の大学に進学したワタナベは、ある日東京で直子に再会するが……。出演は松山ケンイチ、菊地凛子、水原希子。

2010年製作/133分/PG12/日本

配給:東宝

劇場公開日:2010年12月11日

スタッフ・キャスト

- 監督

- トラン・アン・ユン

- 原作

- 村上春樹

- 脚本

- トラン・アン・ユン

- プロデューサー

- 小川真司

- エグゼクティブ・プロデューサー

- 豊島雅郎

- 亀山千広

- 撮影

- リー・ピンビン

- 美術

- イェンケ・リュゲルヌ

- 編集

- マリオ・バティステル

- 音楽

- ジョニー・グリーンウッド

- 主題歌

- ザ・ビートルズ

ロストケア

ロストケア ノイズ

ノイズ プロメア

プロメア 聖の青春

聖の青春 大河への道

大河への道 聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団

聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団 GANTZ

GANTZ ホテルローヤル

ホテルローヤル GANTZ PERFECT ANSWER

GANTZ PERFECT ANSWER BLUE/ブルー

BLUE/ブルー