【「アブラハム渓谷 完全版」評論】美的フェティシズムと一線を画する、格調高い芸術性に込められた真意

2025年4月20日 20:30

(C)Madragoa Filmes, Gemini Films, Light Night

(C)Madragoa Filmes, Gemini Films, Light Night106歳まで生きた映画界の伝説、ポルトガルのマノエル・ド・オリヴェイラ監督の最高傑作との呼び声も高い「アブラハム渓谷」(1993)が、生前に彼が監修して4シーンを追加した203分のディレクターズ・カット版となり蘇った。

個人的には誰もが傑作と称える作品には用心してしまう。とくに男性監督による女性映画。往々にしてヒロインが神格化されていたり、謎めいて浮世離れしていたりする。もちろんその美しさは比類がないものである。つまり、「美」を写し取ろうとする監督目線を過度に感じさせ、どこか冷ややかに観てしまう。これは生理的な反応なので、どうしようもない。

本作も一見カテゴリーとしてはこれに該当する。なんといってもフローベールの「ボヴァリー夫人」を現代に翻案したアグスティーナ・ベッサ=ルイスの小説が原作なのだ。オリヴェイラはこれを自身で脚色。主人公のエマはボヴァリー夫人よろしく、その美貌でアブラハム渓谷に住む男たちを撹乱、誘惑していく。

ただしフローベールの小説と異なる点は、エマは快楽そのものを追い求めているのではなく、「男たちの欲望を買うことが彼女の快楽である」こと。仕事で忙しい退屈な医者の夫から放置され孤独を感じているエマは、ありていに言えば誰かに構って欲しい。だが14歳までひとりで外出することのなかった箱入りの彼女にとって、愛とは、快楽とはイマジネーションの産物であり、自身の創造する寓話の世界にこそ存在する。だから永遠に不幸である。一見ボヴァリズム(ボヴァリー的、夢と現実の相違からくる性的逃避)であるように見えて、「わたしはボヴァリー夫人ではない」とわざわざ言わせているところに、オリヴェイラの矜持があるだろう。揺らめく魂は詩を追い求め、決して現実世界に根ざすことはない。そう、エマとは生身の女性ではなく、不幸な運命を背負った女神の化身のような存在なのだ。

オリヴェイラに見出された俳優、レオノール・シルヴェイラのフォトジェニックさには目を見張る。尊大さと諦観が入り混じった横顔。ガラス玉のような、虚空を見つめている瞳。男たちはその眼差しに掬い取られたいと願い、蜜を求める蜂のように近寄ってくる。片足を多少引きずって歩く彼女の一挙一動が、男たちのフェチ心を一層刺激する。その物腰はナチュラリズムとは一線を画し、ここにも監督の厳格な演出が見て取れる。

しかしながら、本作におけるオリヴェイラの真価とは、高潔なほど格調高い芸術性にある。猫を抱いて撫でる、あるいは髪を解かすエマの姿、月明かりに照らされたその絹のドレス、それらが性の行為(決して映されない)そのものよりも官能を立ちのぼらせる。映画のなかで、あるオペラ歌手が「すべてが俗に落ちたいまの世の中で、叙情が消滅した」と語るセリフがあるが、この失われた叙情こそオリヴェイラが求めたものではなかったか。

アブラハム渓谷、この神話的な響きを持った土地、川の上流のひっそりとした谷間で語られる悲運の物語は、俗世界に抵抗するオリヴェイラ自身の魂の咆哮であるのかもしれない。

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

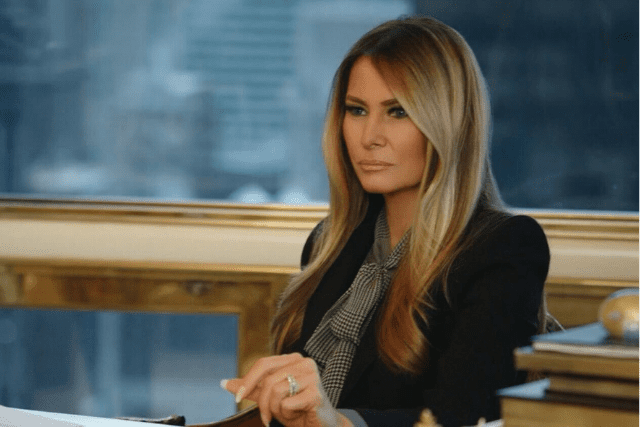

注目特集 メラニア

世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?

提供:イオンエンターテイメント

注目特集

注目特集 神の雫 Drops of God

【今、この作品にハマりにハマってます】人間ドラマとミステリーがとんでもなく面白い!!

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 火喰鳥を、喰う

【2025年で個人的に“最も混乱&ゾクッ”とした注目怪作が催促配信!!】この日記を調べてはいけなかった。

提供:JCOM株式会社

注目特集

注目特集 ブゴニア

【事件です】あり得ないほどすごい映画がくる――ヤバいエグいの類の言葉じゃ“追いつかない”異常事態

提供:ギャガ

注目特集

注目特集 クライム101

【「アベンジャーズ」最新作の前にこれを観よ】“ソー”と“ハルク”が魂で殴り合う極限スリラー

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント