アーカイブの礎を築く、映画フィルムの検査と登録【国立映画アーカイブコラム】

2022年12月10日 09:00

映画館、DVD・BD、そしてインターネットを通じて、私たちは新作だけでなく昔の映画も手軽に楽しめるようになりました。 それは、その映画が今も「残されている」からだと考えたことはありますか? 誰かが適切な方法で残さなければ、現代の映画も10年、20年後には見られなくなるかもしれないのです。国立映画アーカイブは、「映画を残す、映画を活かす。」を信条として、日々さまざまな側面からその課題に取り組んでいます。広報担当が、職員の“生”の声を通して、国立映画アーカイブの仕事の内側をご案内します。ようこそ、めくるめく「フィルムアーカイブ」の世界へ!

とても地道でありながら、フィルムアーカイブの活動を支えるもっとも重要な作業でもあるのが、所蔵品のカタロギング(目録化)です。収集した膨大で多様なコレクションを管理し、安全な利活用に繋げるために、適切なカタロギングは欠かせません。

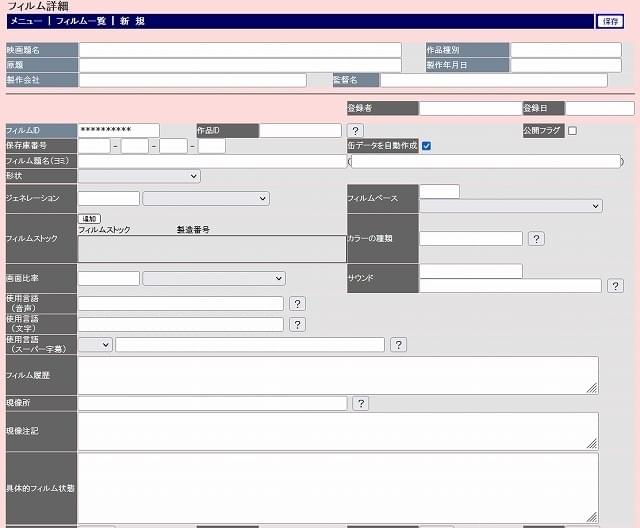

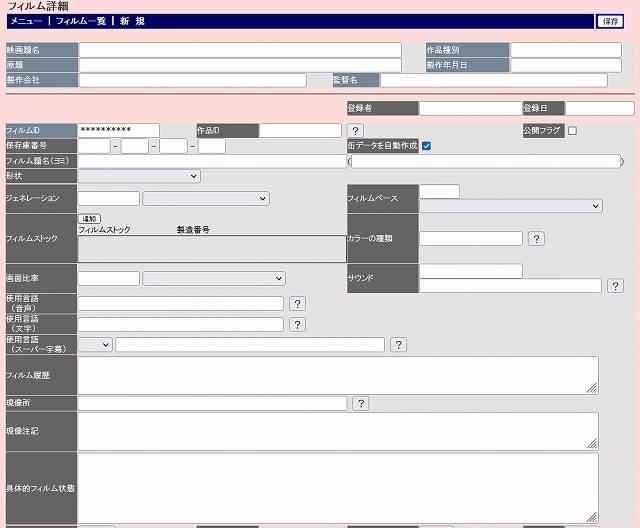

当館は、FIAF(国際フィルムアーカイブ連盟)のカタロギング・ルールを参照しつつ、独自に定めたルールに基づいてカタロギングを行っています。所蔵する映画フィルムと、図書をのぞくほとんどのノンフィルム資料の情報はデータベース「NFAD (National Film Archive Database)」に登録されます。

登録されたデータは、文字通りコレクションの「カタログ」の役割を果たします。内容を確認するには映写機等の再生装置にかけなければならず、常に劣化・損傷するリスクを伴うフィルムにおいて、実物にアクセスせずに情報を得られるカタロギングの重要性は計り知れません。

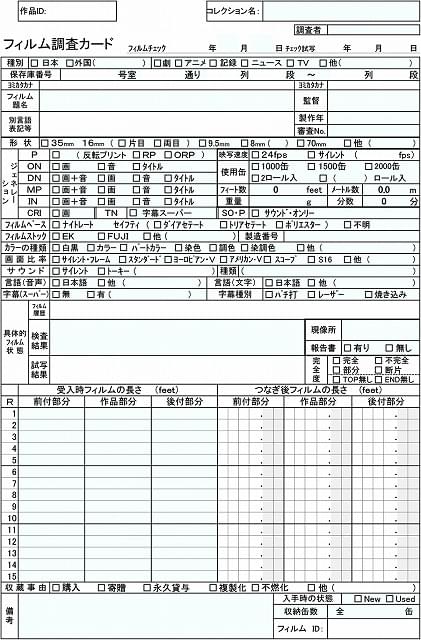

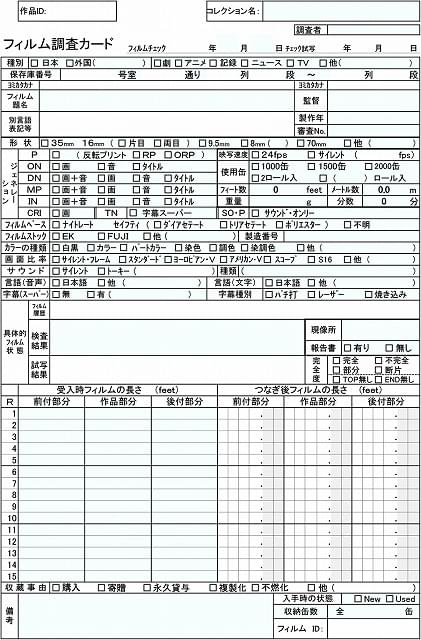

「カタログ」として機能する幅広い情報を登録する作業に入る前には、まず、専門技術を持つ熟練の技術職員による検査が不可欠です。国立映画アーカイブでは映画室がフィルム検査とカタロギングを担当しており、主にニュープリントは京橋本館で、寄贈されたフィルムは相模原分館で検査をし、カタロギングの基礎となる「調査カード」を作成しています。今回は、所蔵品の多くを占める、寄贈された35ミリフィルムの調査カードの作成からカタロギングまでの工程を紹介します。

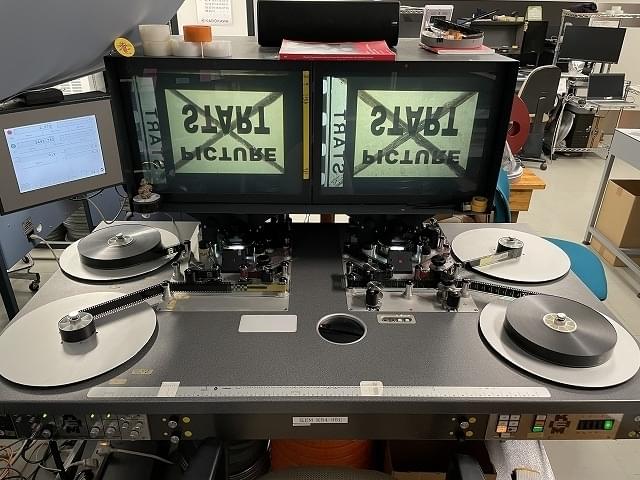

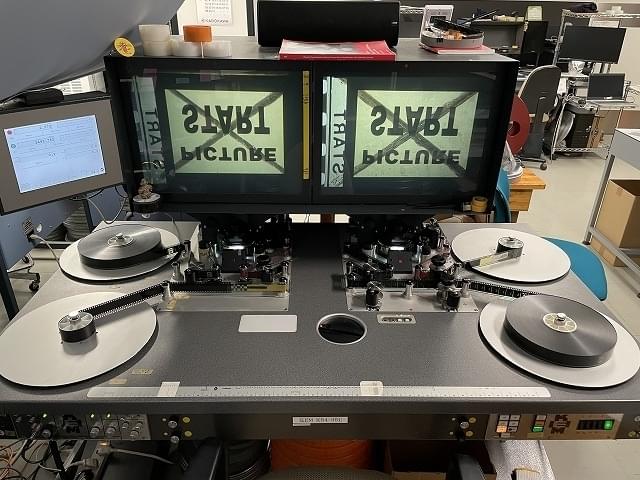

フィルムの調査カードを見てみると、20以上もの項目がずらりと並んでいます。相模原分館のフィルム検査室には、ドイツ製の35ミリフィルム用のケム社の編集台が3台、同じくドイツ製のスティーンベック社の編集台が2台あり、9人の検査員が、日々これらの機材に一本一本のフィルムをかけて検査をし、結果となる情報を調査カードに記入しています。また、劣化が進んでいるフィルムは編集台にかけると切れてしまう恐れがあるため、手回しのリワインダーを使用して検査をします。

ケムとスティーンベックの最大の違いは、ケムの編集台には二本のフィルムを同時にかけられるという点です。ネガフィルムは画ネガと音ネガに分かれているためケムでないと画と音を同期させた検査ができず、また、同じ作品のフィルムが二本寄贈された際には、ケムで二本同時に走らせて違いを確認するのだそうです。

受け入れ時のフィルムの長さ(フィート数とメートル数)、形状(フィルム幅)、ジェネレーション(オリジナルネガ、マスターポジ、デュープネガなど、フィルムの「世代」)、フィルムベース(ベース面の素材)、フィルムストック(フィルムの製造元)、白黒・カラーの別、画面比率、サウンドの種類、字幕の有無といった指定の項目に加え、そこでカバーしきれない個別のフィルムの細かな情報も記入します。例えば、「カルメン故郷に帰る」(木下惠介監督、1951年)は、複数のフィルムを所蔵していますが、そのうちの1本のフィルム状態では、「細かい両面傷あり。全巻に亘り油付着、巻き返し注意。R4(※)の巻頭・巻末スプライス多く、画飛びあり」と記載されています。(※「R」はrollの頭文字で、R4ならばフィルムの4巻目という意味)

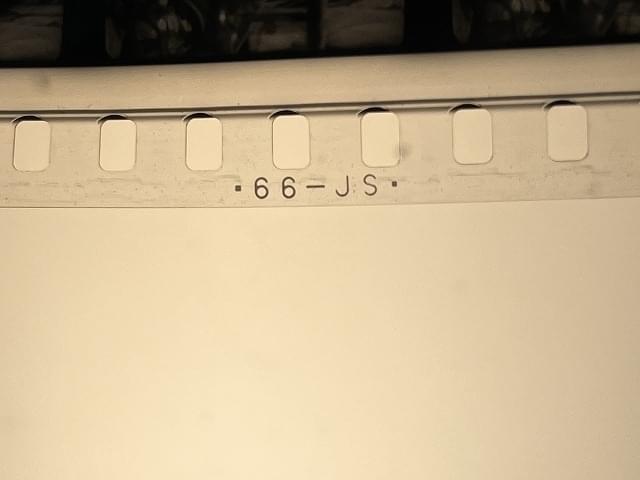

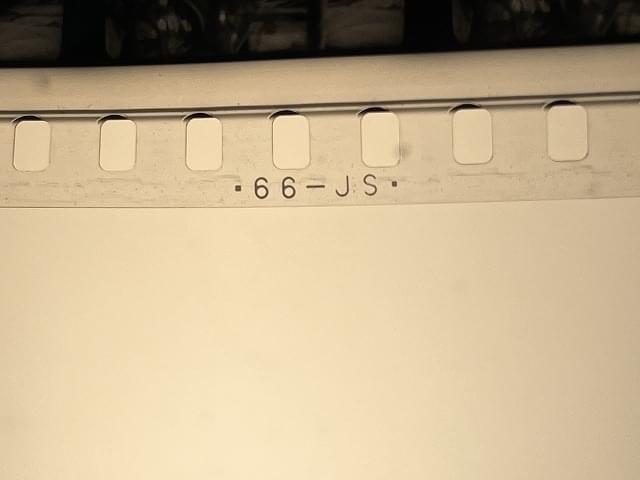

相模原分館で35ミリを中心にフィルムの寄贈調査とプリント検査を担当する技術職員の石川亮さんは、「古いフィルムのエッジコードは特に気をつけて確認しています」と言います。フィルムのパーフォレーションの外側に刻印されたエッジコードは、フィルムの製造年によって異なり、コダック製造のフィルムでは「●▲■」の記号から成り、富士フイルムでは英数字で表されています。富士フイルムのフィルムを使用した「巨人ゴーレム」(ジュリアン・デュヴィヴィエ監督、1935年)には「66-JS」とエッジコードが記録されており、ここからは、映画は1935年製作ではあるものの、プリント自体は1966年に改めて焼かれたものだと判断できました。

「フィルム缶や同封された紙に書かれたフィルム情報なども参考にしますが、情報の乏しいフィルムも多くあります。そういうときは、まず文献を調べてエッジコードを照合し、年代を特定します。それでもわからないときは、映像の情報とフィルム自体の情報、両方から調べるようにしていますね。例えば、ある大相撲の様子を映したフィルムを検査したときは、誰が出ているかを画面上から調べて、昭和16年だとわかったということがありました。また、収縮率の計測も重要です。相模原分館と京橋本館には計測用の専用ゲージがあるので、統一された規格でフィルムの収縮率を測ることができます。一定の収縮率を超えると、(劣化が進んでいる証となるため)映写はやめた方がいいという判断をします」

検査では、指先から得られる情報も大切。技術職員の皆さんは走るフィルムのエッジにそっと手を添えていますが、こうすることでフィルムの裂け目や欠損を発見できる場合があるからだそうです。

こうしてフィルムの状態を目と指先で確認しながら、日本映画か、外国映画か、「劇映画」「文化・記録映画」「アニメーション映画」「ニュース映画」「テレビ用映画」「その他」いずれに分類するべきか、など、フィルムの内容に関するチェックもしなければなりません。

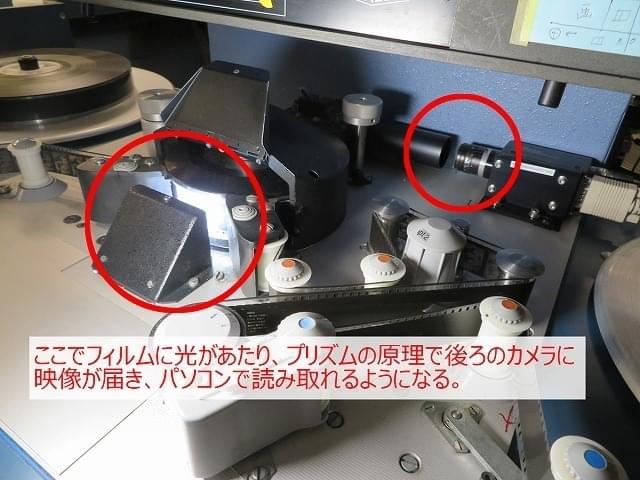

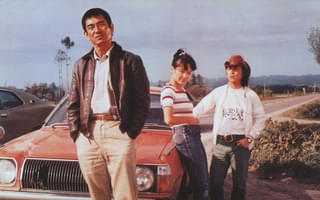

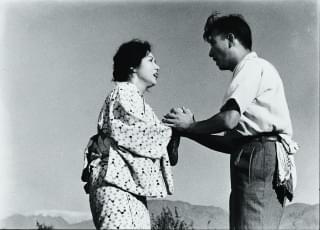

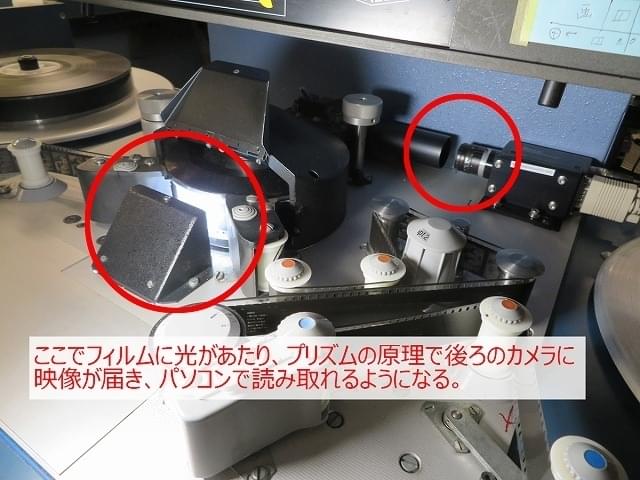

検査用の編集台にはカメラが付設されていて、検査員はフィルムを走らせながらビュワーで映像を確認し、さらにパソコンに画面を取り込める仕組みになっています。なぜパソコンに取りこむ必要があるのかというと、画面上に現れる表記を基準にするという、フィルムのカタロギングにおける当館のポリシーゆえ。寄贈時に受け取った書面や缶の記載などからフィルムの情報がわかったとしても、必ず、実際のフィルムから得られる情報と一致するかも確認します。静止したコマをキャプチャーしてパソコンに取り込み、作品のインデックスの役割を果たす素材を作ることを「コマ抜き」と呼んでいますが、コマ抜きは、タイトルやスタッフ、キャストのクレジットやインタータイトルなど作品情報の典拠になり、同時に、作品の内容を概観する手がかりにもなる重要な資料です。

NFADの特徴は、作品情報と、フィルム・ノンフィルム資料の情報が異なるカテゴリーで登録されているところです。当館の所蔵フィルムは、ひとつの作品でも完全なものもあれば不完全なもの、断片だけのものもあり、また異なる編集のバージョンなど、複数のフィルムが存在する場合があります。そしてもちろん、ポスターやチラシ、スチル写真など、さまざまなノンフィルム資料も存在します。そのため、作品とフィルム、資料が別々に管理され、それらがきちんと紐づけられ、横断検索できる仕組みになっていることが肝心なのです。当館で上映する作品のポスターを簡単に取り出せるのも、このおかげです。

完成した調査カードとコマ抜きは、月に2回、相模原分館と京橋本館の間でフィルムを輸送する「フィルム移動」の日に、相模原から京橋へ届けられます。京橋本館では、研究員が一度調査カードの内容を確認し、カタロギング担当の職員、“カタロガー”に振り分けています。

特定研究員の西川亜希さんは、「“これは違うのではないかな”と判断に迷う記載が調査カードにあれば、相模原に電話して確認することもあります。また、同じ作品でもバージョン違いのフィルム等は、研究員が情報を整理してカタロガーに入力してもらうこともあります」と、検査員とカタロガーの仲介として研究員が担う役割を教えてくれました。

入力も、そのまま調査カードの内容を打ち込めばいいわけではありません。カタロギング担当の久保田洋子さんは、日々の作業をこのように話してくれました。

「調査カードのタイトルが不明のときは、研究員に相談してタイトルをつけてもらいます。タイトルが判明していれば、同じ作品題名が既にNFADに存在していないか検索をかけます。合致した作品データがあれば、そこにフィルム情報をぶら下げ、バージョンなども補足します。作品情報は、コマ抜き以外に、寄贈時資料や文献なども参考にして充実させていきます。コマ抜きにある旧字などがPCで入力できず、困ることも多々あります。色んなことが起きるので、迷ったときは、都度研究員に相談をしながら入力を行い、そこで教わった内容はNFADルールに反映・更新しています」

入力後、寄贈者と当館の間で寄贈文書を交わします。この際にも、研究員はカタロギングされた情報の最終的なチェックを行うそうです。こうして、フィルムは正式に当館のコレクションとなります。コレクションは利活用を通じて人々に公開され、相模原分館の収蔵庫に保存されることで未来に引きつがれていきます。NFADには、国立映画アーカイブが70年をかけて収集してきたフィルムの情報が蓄積されています。綿密な確認を重ねることが、信頼性の高いデータベースの構築につながるのですね。

NFADに登録された日本劇映画の上映用プリントのデータは「所蔵映画フィルム検索システム」で公開しており、2020年に国立国会図書館が開設したジャパンサーチによって、このデータベースが他機関と横断検索できるようになりました。ジャパンサーチで「カルメン故郷に帰る」を検索すれば、当館の所蔵フィルム情報の他にも他機関が所蔵する関連資料や書籍の情報がヒットします。IT技術の発達により、カタロギングされた情報はより開かれたものになり、活用の道は確実に広がっています。こうした進化の背景には、検査員や研究員、カタロガーたちの丹念なフィルム検査、日々の地道な登録の作業があるのです。

今回はフィルムのカタロギングについて紹介しましたが、実は、同じ方法ではNFADでカタロギングできない資料があるのです。それが、今では映画の製作、上映において主流となっているデジタルファイルです。次回は、近年ようやくスキームが確立されてきた、当館のデジタルファイルのカタロギングや保存の方法について紹介します。

フォトギャラリー

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 パンダプラン

【ジャッキー・チェンだよ全員集合!!】日本公開100本目 ワクワクして観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 映画は、ここまできた。

【配信を待つな!劇場で観ないと後悔する】戦場に放り込まれたと錯覚する極限の体験

提供:ハピネットファントム・スタジオ

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 エグすぎる…面白すぎた…

【とにかく早く語り合いたい】だから、とにかく早く観て…そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

![木下惠介生誕100年 喜びも悲しみも幾歳月 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/515L-jEjL1L._SL160_.jpg)

![anan(アンアン)2026/02/04号 No.2481[しいたけ.カラー心理学2026/浜辺美波&目黒蓮]](https://m.media-amazon.com/images/I/41RoZBtZQdL._SL160_.jpg)