【「ベルファスト」評論】ケネス・ブラナーが幼年時代に体験した“分断”を通して伝えたかった人生賛歌

2022年3月20日 10:00

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が2022年2月24日に始まって以降、世界中に不穏な空気が蔓延している。これは紛れもなく現実に起こっている出来事であり、大切な人、ささやかな幸せを奪われたウクライナの人々の喪失感に世界が寄り添おうとしている。

「ベルファスト」は、メガホンをとったケネス・ブラナーが自らの幼少期を投影した自伝的作品である。ノスタルジックで力強いモノクロ映像は、1969年8月15日から始まる。ベルファストで生まれ育った9歳の少年バディにとって居心地のいい穏やかな世界は、突然の暴動によって悪夢へと変わってしまう。プロテスタントとカトリックが反目し合い、98年の和平合意に至るまでに約3600人の死者を出した「北アイルランド紛争」を、ブラナーは目の当たりにしたことになる。

キリスト教圏ではない日本で当時、同紛争がどのように報じられたのか、まだ生まれていない筆者には知りようもない。その頃の日本について辿ってみると、年明け早々に東大安田講堂事件が発生。東京大学内での逮捕者は600人を超え、これにより同大の入試が中止されるという事態に陥っている。その外に、3年後に訪れる沖縄本土復帰に向けた動きが活発化した時期とも重なる。世界的に見てみると、人類初の月面着陸を米アポロ11号が成功させた年として記憶している人もいるはずだ。

そういう時代背景から何かを読み取ろうとするのも決して間違いではないだろうが、ブラナーが伝えたかったこととは合致しないのではないだろうか。劇中でジュード・ヒル扮する少年バディがそうであるように、ベルファストの人々は厳しい状況下だからといって必ずしもずっと俯いて生活していたわけではない。そこには確かに“彩り”があった。物語の最終盤、映像がモノクロからカラーに戻る局面があるが、その際に流れるメッセージがそのことを雄弁に物語っている。

とはいえ、笑顔で軽口を叩き合っていた隣人たちが敵対し合うことに戸惑い、暴力と隣り合わせの日々に不安を感じたバディの家族がずっと暮らしてきたベルファストを離れることを不承不承ながら受け入れるさまは、ここ数日、テレビに映る悲痛な面持ちを浮かべながら母国から逃げる罪なき人々の姿と被る。折しも、映画界はオスカー戦線真っただ中。当初から下馬評が高かったことに加え、現在の世相を鑑みて、ブラナーが今作を通じて伝えたかったメッセージに胸を打たれるアカデミー会員が多くいても不思議ではない。

いずれにせよ、トロント国際映画祭で観客賞を受賞したことが物語っているが、家族と故郷という非常に普遍的なテーマは、国籍を問わず観る者すべての心の琴線に触れるものとなるはずだ。奇しくも、時代を象徴する作品であるかのような解釈をされることもあるだろうが、演技派俳優たちの98分間にわたる見事な人生賛歌に身を浸してほしい。

(C)2021 Focus Features, LLC.

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

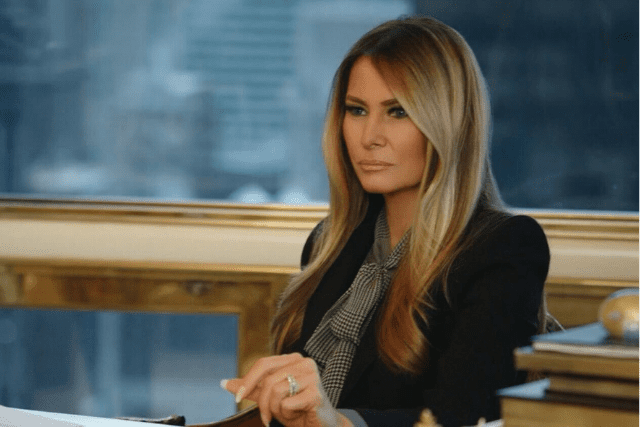

注目特集 メラニア

世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?

提供:イオンエンターテイメント

注目特集

注目特集 今、この作品にハマりにハマってます

人間ドラマとミステリーが…とんでもなく面白い!!

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 ネタバレ厳禁どんでん返し衝撃ラスト

【個人的に最も“ゾクッ”とした注目作】このゾクゾク、むしろ快感――ぜひご堪能あれ。

提供:JCOM株式会社

注目特集

注目特集 あり得ないほど“すごい映画”

【とんでもない、事件的な、想像を絶する異常さで…】これはヤバいエグいの類の言葉じゃ“追いつかない”

提供:ギャガ

注目特集

注目特集 あの“伝説の傑作”級との噂を聞きつけて…

【映画.com編集長が観に行ったら】心の底からドハマりでした…規格外の“物語”と“死闘”に唸った

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

特別企画

特別企画 アマギフ5000円が当たるX投稿キャンペーン実施中!

【最新作公開記念!】あなただけの“本作との思い出”を教えて下さい! (提供:東宝、CHIMNEY TOWN)

![名探偵ポアロ:ベネチアの亡霊 ブルーレイ+DVDセット [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ww3xYaexL._SL160_.jpg)