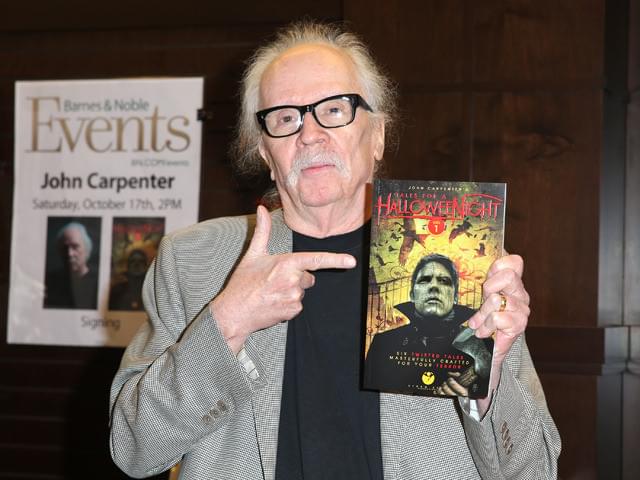

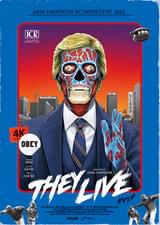

【独占インタビュー】ジョン・カーペンター監督、現代へと受け継がれた「ハロウィン」を語る

2021年10月31日 13:30

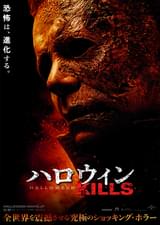

10月31日、今年もハロウィンがやってきた。このイベントで想起してしまう作品といえば、ジョン・カーペンター監督が1978年に発表したホラー映画の金字塔「ハロウィン(1978)」だろう。10月29日には、シリーズ最新作「ハロウィン KILLS」が公開され、名キャラクター・ブギーマンの存在は、今なお人々に恐怖を与え続けてる。そんな名作を生み出したカーペンター監督へのメールインタビューが実現。現代へと語り継がれているシリーズへの思いを明かしてくれた。(取材・文/細木信宏 Nobuhiro Hosoki)

カーペンター監督の名前を世界中に轟かせることになった「ハロウィン(1978)」は、精神病院を脱走したマイケル・マイヤーズ(=ブギーマン)が、女子高生ローリーを巻き込みながら、ハロウィンの夜に凶行を繰り返すさまを描いた作品。同作で印象的なのは、テーマ曲の「HALLOWEEN THEME」。カーペンター監督は、シリーズの各作品ごとに、同曲のアレンジを担当してきている。

今回のインタビューは、筆者が参加したポップカルチャーの祭典「ニューヨーク・コミコン」(10月7~10日)での“出会い”がきっかけとなっている。その場にいたのは、カーペンター監督の妻、サンディ・キングさん。彼女は、自身で手掛けたコミックを売っていた。その場で話を聞くと「カーペンター監督はZoomなどのリモートインタビューは嫌いなんです。でも、メール取材なら引き受けることが可能ですよ。『ハロウィン KILLS』をご覧になってから、質問状を送ってみてください」とのこと。このような経緯で、メールでのインタビューを実施することになった。

テーマ曲は「必要性から生まれた」と明かすカーペンター監督。「ハロウィン(1978)」は、アメリカ国内だけでも4700万ドルの興収記録を叩き出したが、製作予算はわずか32万5000ドル。作曲家、ミュージシャンを雇わずに、カーペンター監督は自らテーマ曲を手掛けることになった。

カーペンター監督は「『ハロウィン(1978)』の楽曲を手がけるうえで、試行錯誤することはなかった。何年にも渡って開発したテーマ曲を、劇中で使用すると決めていたからだ。このテーマ曲は、子どもの頃、父親が楽曲のビートなどを教えてくれたことで完成へと導かれたものなんだ」と告白。現在は、自身の息子コディとともに「ハロウィン」シリーズの楽曲を手掛けている。

「ハロウィン(1978)」製作後、カーペンター監督は「続編を手がけるつもりはない。それは、もう何も伝えることはないからだ」と語っていた。だが、「ハロウィン」シリーズの製作は、今なお継続している。18年、「ハロウィン(1978)」の40年後を描いた直接的な続編として「ハロウィン」が誕生した。同作のデビッド・ゴードン・グリーン監督、プロデューサーのジェイソン・ブラムは、どのように続編企画のピッチを行ったのだろうか。

カーペンター監督は「まずはじめに、私自身は『ハロウィン』の続編を手掛けたことはない」と前置き。「18年版では、脚本を担当したデビッド・ゴードン・グリーン、ダニー・マクブライドが、新たな物語を創造してくれた。私は、息子のコディ、教え子のダニエルと一緒に音楽を担当しただけ。同作、そして『ハロウィン KILLS』にも準備段階から参加していただけなんだ」と、あくまで「ハロウィン」は自身の作品ではなく“デビッド・ゴードン・グリーン監督×ジェイソン・ブラム”の作品であるという意見だ。

「ハロウィン」「ハロウィン KILLS」の主演は、ジェイミー・リー・カーティス(ローリー・ストロード役)。「ハロウィン(1978)」出演当時は、まだティーンエイジャーだったが、この作品をきっかけにブレイクを果たし“絶叫クイーン”の称号を獲得することになった。カーペンター監督は、当時の彼女にどのような資質を見出し、キャスティングしたのだろうか。

「彼女は才能のある女優で、美しく、カリスマ性もあった。彼女が脚本を読んだ際に、ローリー役としてはパーフェクトだと思ったんだ。彼女には内面の強さがある。生き残る意志もあるように思えた。その意志が映画に反映されている」

不気味な仮面と特徴的な作業着で暗闇を徘徊するブギーマンことマイケル・マイヤーズ。人々から反撃をされることもあるが、これまで一度も言葉を発することはなかった。なぜ“言葉を発しない”という点を保ってきたのだろうか。

「マイケル・マイヤーズは悪の勢力で、人間というよりは悪の分子と言えるんだ。ある意味、無理矢理キャラクター付けをしなかったことが、このキャラクターを余計に怖くさせたのだと思う」

良質なホラー映画にとっては、何が重要なのだろうか。カーペンター監督は「ホラーには、何のルールもないことが重要だ」と答えてくれた。その発言は、若い映画監督たちが、ホラーのアイデアを再構築していくことへの深い敬意を示したもののようにも思える。

「ホラー映画は、最も古いジャンルで、映画の創成期から存在している。それぞれの世代が、自分たちで新たなホラー映画を考案してきている。誰もが何かしらの恐怖というものを抱えているはずだ。その恐怖こそが、ホラー映画が普遍的なジャンルである理由なんだ」

「ハロウィン(1978)」では、タイトルの上に自身の名前をクレジットしていたカーペンター監督。当時、若手監督がそのような表現をすることは稀だった。

「(クレジットは)意識的な選択で、自分の映画を所有するためのものだった。ファイナルカットは、若手の監督には不可欠なものだと考えている。だから私は、若い監督たちに『自分たちのビジョンのために戦うこと』を勧めているんだ」

「ハロウィン(1978)」が、長年にわたりファンに愛され続けている理由については「もちろん、怖いからだ」と簡潔な答え。しかし、これまでにも良質なホラー映画は多数製作されてきたが、時を経るうちに、人々はその存在を忘れ去っていく。ところが「ハロウィン(1978)」に関しては、毎年ハロウィンの季節になる度に、その恐怖の記憶が蘇るのだ。

「『ハロウィン(1978)』という作品は、新たな物語を伝え、それを自慢げに披露する若い監督たちのためにあると思っている。それぞれの監督が、映画ビジネスの独自の道を歩んでいる。確かに映画の道はタフな仕事だ。だが、旅をする価値のある道だと思っている」

「ハロウィン」「ハロウィン KILLS」を経て、3部作の最終章となる「Halloween Ends」が2022年に全米公開を迎える。カーペンター監督は、同作にどのような形で関わっているのだろうか。

「『Halloween Ends』では、今まで通り、製作総指揮を、作曲を務める。準備段階でも意見を伝えるが、あとはテレビでバスケを鑑賞するだけだね。『Halloween Ends』を鑑賞した観客には、楽しんでもらいたいと思っている」

(C)UNIVERSAL STUDIOS

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 メラニア

世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?

提供:イオンエンターテイメント

注目特集

注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!

【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

![遊星からの物体X ユニバーサル思い出の復刻版 ブルーレイ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/6106JEpt7RL._SL160_.jpg)