【「サウンド・オブ・メタル 聞こえるということ」評論】聴力喪失を追体験させる秀逸なサウンドデザイン 正直に言えば「劇場で体感したい」

2021年2月19日 21:00

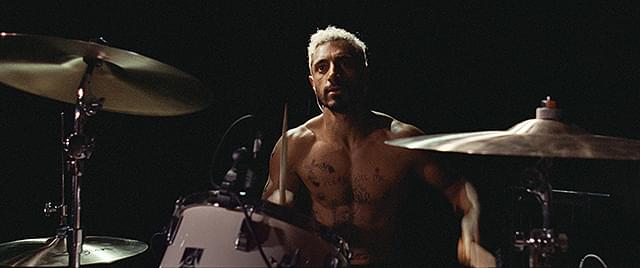

キービジュアルがコワモテの上裸ヘビメタドラマー、原題が「Sound of Metal」。一見するとゴリゴリの轟音ミュージックドラマにも思えてしまうが、添えられた副題が非常に素晴らしい。聞こえるということ――作品の芯を的確にとらえている。日本ではAmazon Prime Videoでの配信となっているが、正直に言えば「劇場で体感したい」。そう強く思える作品だ。

リズ・アーメッド、オリビア・クックの共演で描かれるのは、聴覚を失ったドラマーの青年の葛藤だ。ドラマーのルーベン(アーメッド)は、恋人ルー(クック)とバンドを組み、トレーラーハウスで各地を巡りながらライブに明け暮れる日々を送っていた。だが、ある日ルーベンの耳がほとんど聞こえなくなってしまう。医師の診断は「回復の見込みはない」。自暴自棄に陥ったルーベンは、ろう者の支援コミュニティへの参加を決意する。

物語は、鼓膜をつんざくような演奏から始まり、ルーベンとルーを取り巻く「ささやかな生活音」にもフォーカスを当てていく。シーツの擦れる音、スムージーをかく拌するミキサー、漏れ出る空気、レコードから流れるメロウなミュージック、愛する人の囁き声。想像してみてほしい。それらが一転して聞こえなくなることを。冒頭から「聞こえるということ」をしっかりと明示することで「聞こえなくなること」への恐怖、焦燥感を追体験させてくれる。

印象深いのは、ルーベンが“狭間の人”である点だ。初診の時点での聴力は、70~80%程が機能していない状態。完全な失聴状態でないために、その絶望は深い。彼が行きつく支援コミュニティは、手話でのコミュニケーションに重きを置く。勿論、ルーベンは理解できるはずもない。「聞こえる」「聞こえない」の狭間で彷徨うルーベン。彼に突き付けられるのは「どのように生き直すのか」という困難な問いかけだ。

秀逸なサウンドデザイン――その真価は、後半に最大の盛り上がりを見せる。ここで大きな意味を成してくるのが「聞こえるということ」という副題だ(「火の鳥 復活編」における“ある描写”を、ふと思い返してしまったと付け加えておこう)。やがてルーベンは決断を下すのだが……この場面に至るまでに、なるべく徹底してもらいたいことがある。それは可能な限り、(劇場の環境に近しい)静かな空間で鑑賞すること。静かであればあるほど、ルーベンが最後に到達した世界の美しさが際立つのだから。

関連ニュース

「ザ・ザ・コルダのフェニキア計画」あらすじ・概要・評論まとめ ~無駄を優雅に、エレガントに、ゴージャスに作り込む美学の粋~【おすすめの注目映画】

2025年9月18日 08:30