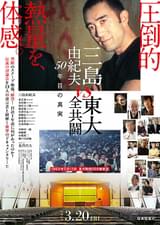

【佐々木俊尚コラム:ドキュメンタリーの時代】「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」

2020年3月22日 12:00

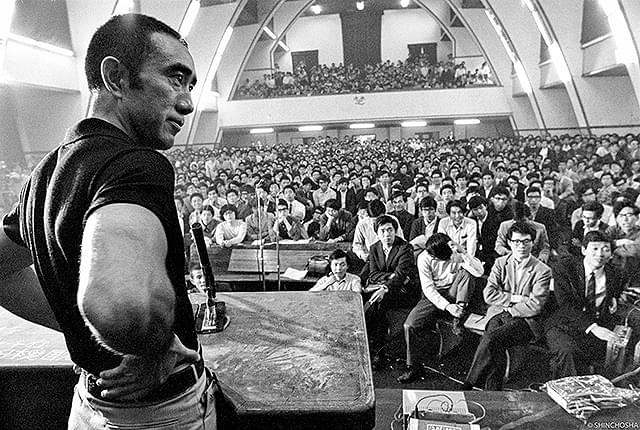

いまから半世紀前、1969年に東京大学駒場キャンパスで行われた有名な討論会をテーマにしている。この討論会は書籍化はされているが、ここまでまとまって映像が作品化されるのは初めてだろう。TBSに秘蔵されていたフィルムということで、歴史的価値は大きい。しかし本作は「過去の遺物を垣間見る」という以上の強烈な面白さをはらんでいる。

とはいえ、この作品を面白く鑑賞するためには、それなりの予備知識が必要だ。まず三島由紀夫。戦後を代表する作家であり、この討論会の翌年に市ヶ谷の自衛隊に突入し、自決して果てたのは誰でも知っている。しかしもうひとつの知識として、三島が日本の戦後社会をどう見ていたのかということを知っておく必要がある。

大正生まれで戦中派の三島は、終戦時に20歳で東京帝大の学生だった。招集され学徒出陣するはずだったが、入隊検査で肺浸潤が見つかり即日帰郷となる。病床で終戦を迎えた。多くの若者が戦死した中で自分だけは戦場にも行かず、生き残ったということへのわだかまりが、三島の精神に長く暗い影を落とすことになる。

その帰結が、1960年代の三島の「右旋回」だった。終戦後に人間宣言した昭和天皇を否定し、「天皇」を古代から続く日本の歴史と文化の中心であり、現実の天皇個々人の人格を超えた、抽象的な「神聖」の概念だと捉えるようになった。三島はその「天皇」という概念によって、彼が堕落したと見ていた戦後社会がひっくり返せると考えたのだ。

では、討論の相手だった東大全共闘とは何か。1960年代末は日本のあちこちで学生運動が起こり、さまざまなセクトができたが、それらのセクトが大学ごとに集まって作ったのが「全学共闘会議」、すなわち全共闘。

東大全共闘というと、この討論会の少し前に本郷キャンパスの安田講堂を学生が占拠し、機動隊と対決した「安田講堂攻防戦」が有名だ。しかし東大全共闘のユニークさは、もっと別のところにある。

東大生たちは、受験戦争を勝ち抜いたエリートである。戦後民主主義は平等を教え、自分だけが利益を得ることは倫理に反すると教えたが、受験エリートはそうした戦後の価値観をもともと否定したところに成り立っている。加えて、いくら学生運動に邁進して反体制を唱えても、卒業後には官公庁や大企業などでのエリートの座が約束されている。これらの現実に対する「罪悪感」が、東大全共闘の根底にあった。自分たちは資本主義を口では批判しながら、実は資本主義を支える側じゃないか、という強烈な自己矛盾があったのだ。

だから他の大学では学費値上げ反対や自治会の自主独立など、おおむね具体的な運動目的があげられていたのに対し、東大闘争だけはまったく違った。「自分たちの生き方を変えていかなければならない」「自分たちにとって学問とは何なのか」という抽象的な理念が目標として掲げられたのである。つまりはエリートである自分を否定しなければ運動は始まらないという、当時流行した言葉でいえば「自己否定」をテーマとしたのだ。

この自己否定と自己の変革という話は、本作の討論にもところどころに出てくる。東大全共闘屈指の論客と呼ばれていた芥正彦(のちに劇作家・演出家)とのやり取りが面白い。三島が目の前の木製の机をさして言う。「机は授業のためにあるが、バリケードの材料にもなる。生産関係から切り離されて、戦闘目的に使われているということだ。しかしそれは諸君が生産関係から切り離されているからではないか。それが諸君の暴力の根源ではないのか」

つまり、しょせんは働いていない学生じゃないかと皮肉を飛ばし、生産関係という資本主義から切り離されてる。だから運動は持続しないんじゃないかと迫ったのである。これに対して芥は鋭く言う。

「大学の形態の中では机は机だけど、大学が解体されれば定義は変わる。この関係の逆転に革命が生まれるんだ!」

このあたりのやり取りは今見ても、実にスリリングである。芥正彦の鋭い応答に、三島もたじたじとなっている感がある。しかし本作で最も面白いのは、後半になって出てくる天皇についてのやりとりだ。

小阪修平(のちに評論家)から天皇観について聞かれ、三島はこう答える。

「天皇親政と直接民主主義には区別はなく、ひとつの共通要素がある。それは国民の意志が、中間的な媒介物を経ないで国家意志と直結することを夢見ているということだ」

端的に言い切ってしまえば、三島にとっての「天皇」というのはルソーの一般意志のようなものなのだろう。三島がこう答えているときに、会場からヤジが飛ぶ。「チンはたらふく食ってるぞ なんじ臣民飢えて死ね」。終戦直後の窮乏期にデモのプラカードに書かれた有名な言葉だが、三島はヤジにこう返す。

「もし本当に天皇がたらふく食ってたブルジョワジーだったら、革命は簡単にできただろう。そうじゃなかったから革命は難しいのじゃないのか」

つまり天皇とは概念であり、たらふく食ったりする実在の人間ではない。続けて三島は言う。「それは民衆の底辺にあるものなのだ。それに私は天皇という名前を与えている」

これに芥がかみつく。「天皇と自己を一体化させることに美を見出すわけ?」。三島は「そうだね」と答える。

三島「できなくていいんだよ。僕は日本人として生まれ、日本人として死んで、それでいいんだよ。その限界を抜けたいとは全然思わない」

芥「人間には最初から国籍なんかない」

三島「それは自由人として尊敬するけれども、僕は日本人であることを否定しない。そこに喜びを感じるのだ」

ここで芥は「僕はもう帰るわ。退屈だから」と吐き捨てて、壇上から去ってしまう。しかしこのあたりから、討論会の会場には不思議な空気が流れ始める。1000人の全共闘学生と三島のあいだに、なにか共感のようなものが生まれてくるのだ。

小阪修平が言う。「天皇という観念を三島さんも全共闘も共有できるのだったら、そこに天皇という名前をつける必要はないのでは」。これに三島はなんとこう答える。「天皇とひとこと言ってくれれば、僕は諸君と手をつなぐのに」

三島は、日本の戦後保守が親アメリカになっていることに反発していた。それに比べれば全共闘は左翼であっても、反米である。だったら全共闘とはナショナリズムという一点で共通しているのではないかと三島は考えていたのだ。そして、そのハブとなるのが天皇概念だと考えたのだ。

ではもし、三島と全共闘がともに手をつなぐことがあったとしたら、共通の敵は存在したのだろうか? それに対する答えも本作の終わりの方で用意されている。「熱情」と題された本作の最後のパートは、実にスリリングで面白い。ハードルの高い作品だが、日本の戦後の左右のイデオロギーとはいったい何だったのかについて考えたい人には、かなりお薦めできる。

監督:豊島圭介

(C)2020映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」製作委員会

関連ニュース

2作同時公開の「Mrs. GREEN APPLE」関連作が1位と3位に初登場!「栄光のバックホーム」「ナイトフラワー」などがランクイン【国内映画ランキング】

2025年12月1日 21:00

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 メラニア

世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?

提供:イオンエンターテイメント

注目特集

注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!

【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント