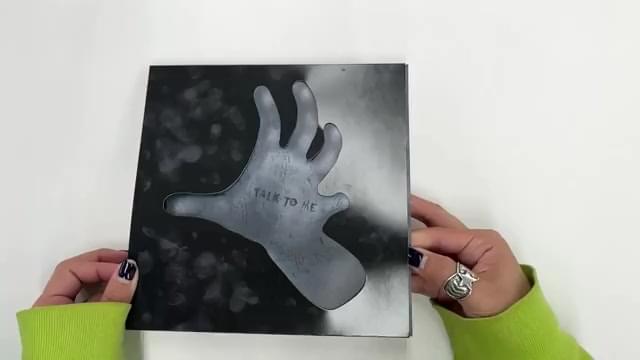

「「むかつく&周辺破壊型ヒロイン」の極限。完成度抜群の豪州製ポゼッション・ホラー」TALK TO ME トーク・トゥ・ミー じゃいさんの映画レビュー(感想・評価)

「むかつく&周辺破壊型ヒロイン」の極限。完成度抜群の豪州製ポゼッション・ホラー

いやあ、前評判通りガチで面白かった!

めっちゃくちゃ「いやな話」だけどね(笑)。

さすがはA24配給。

とにかく、双子の監督コンビが優秀。それに尽きる。

脚本は緻密で隙がなく、細部まで演出が行き届いている。

観客の感情移入を巧みに操って、翻弄してくる。

先を読ませない展開。様々な名作の美味しいところどり。

絶妙のヒロインを持ってきて、幾重にも企みを張り巡らせた物語を展開している。

これがどういう話かというのは、いろいろな説明の仕方が出来ると思う。

ただ、先読みできないこと自体が面白さの一環なので、

未見の方はなるべく予備知識を入れずに観たほうがいい。

表面的なことだけで言えば、本作は『エクソシスト』(73)の変奏である。

子供もしくは思春期の少年少女が、悪霊に取りつかれて、狂暴化したり汚言を吐いたり自傷行為に及ぶ。いわゆるポゼッション(憑依)というネタであり、コックリさんを行った青少年が悪い霊を呼び出してしまう流れや、黒人と白人のシスターフッドものであることも含めて、先般観てきたばかりの『エクソシスト 信じる者』(23)とほぼ同じ構造の物語だと言える。

ヒロインが黒人で、人種的な要素が作品の本質に絡んでくるという意味では、『ゲット・アウト』(17)以降のブラック・ホラーの流れもくんでいる。とくに「白人家庭」に身を寄せている「黒人」の少女が、最終的には「災いを家内に呼びこむ闖入者」か否かの判断を問われる展開が待っているわけで、このご時世にしては、かなり踏み込んだ話に敢えてしつらえてきている気がする(しかも結論がアレだから)。

黒人が主人公のレジェント級ホラーといえば、なんといっても『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』(68)にとどめを刺すが、じつは両作の構造が大変「似通っている」ということは、あまり気づかれないかもしれない。

何がどう似ているのか? それは、黒人主人公の扱いである。

一見、どちらの映画も、主人公が最終的に事態の解決に挑んで悪夢を終結に導くか「のように見える」。ところが、見続けていくうちに、なんだかいろいろうまくいかないことがわかってくる。むしろ主人公が採る判断は、結果的には常に「悪手」であり、事態を「悪い方向」にしか導かない。主人公に従った連中だけが先にやられてゆく。そして最後は主人公も犬のように横死して終わる。

両作は、きわめて似た主人公像と、ストーリー展開を共有しているのだ。

われわれは、映画鑑賞者の常として、中心に立って話を動かそうとしている主人公に「つい」感情移入しようとする。しかし、その感情移入すべきキャラの行動に、どこかしっくりこないところがある。それでも主人公なんだから、きっとなんとかするんだろうと思って観ている。ところが主人公はやらないでいいことばかりやって、どんどん事態は悪化していく。この絶妙に「いやな気分」。「不安定な感覚」。「何も信じられない先行きの不透明感=スリル」。

製作者たちが『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』や、その追随作ともいえる『ミスト』(07)(これも「信用のおけない主人公」が「正義のヒーローぶって行動した結果」「最悪の結末に周囲を導く」という構造を有する典型作)に寄せて表現したかったのは、まさにこの不安感であり、不透明感だ。

何より、このヒロイン、ミアの設定が絶妙だ。

不安定で、不透明の塊のようなキャラクター。

いつも辛気臭い顔をして、半分死んだような目でぎょろぎょろと世界を見渡しながら、ときに快活に笑い、人をおちょくり、哄笑を爆発させる。このふり幅の大きさ。二面性。

びくびくしているように見えて、無理やりパーティに参加する厚かましさがある。

周囲になじめない様子に見えて、唐突に「憑依」の一番手に名乗り出る。

一度、場に馴染んだあとは、むしろ常識人の友人の制止を振り切って、悪童たちと同調し、乱痴気騒ぎに加担する。

そもそも「憑依チャレンジ」パーティに行きたがったのも、積極的に「憑依」に志願したのも、少年の参加にGOを出したのも、50秒というリミットを超えて「憑依」を延長させたのも、すべてこの女の仕業である。傍目から見ても、まあまあろくでもないタイプで、「周囲のあらゆる人間をトラブルに巻き込みながらも、自分は被害者意識をむき出しに窮状を訴えている」典型。会社などでも「関わりを持ったが最後、ひどい目に遇う」タイプ、「いちばん周囲を不幸にする」タイプといえる。

これだけのことをしでかしながら、なお被害家族の前にのこのこ姿を現し、拒絶されるまでは「受け入れてもらえる」と安易に考えている。で、ふつうに拒絶されて、この世の終わりのように落ち込む。落ち込みながら、独りで悩み、考えてろくでもない解決策を考えつき、やはりまったくうまく機能しない。

挙句に、親友の彼氏である「元カレ」に粉をかけて、「あたし怖いの、ひとりになりたくないの」とかなんとか相手の優しさにつけこんで、二人きりで自宅に呼び込むことに成功し、同じベッドで朝まで寝たりしている。なにこのナチュラル人間関係クラッシャーぶり!?

このあたりで、観客もうすうす気づいてくるはずだ。

「こいつ、もしかしてダメなんじゃないか?」

ミアの側にも、不安定で自暴自棄な振る舞いを見せる相応の理由はある。

そこはもちろん、可哀想といえば可哀想ではある。

彼女を苦しめているのは、母親の不意の自殺だ。

本当に母は自殺したのか。自分はそこに関わりがあるのか。

仲よしの姉妹のような親子だっただけに、どうしても母が自死を選んだことが信じられない。

彼女のなかには、もともと母に「拒絶」されたという無意識下のトラウマがあって、自罰感情が(本人も気づかないうちに)内面で増幅されている。そして、母親への執着と妄念が膨らんでいる。

だからこそ彼女は、「憑依」の一番手に名乗り出るのであり、その後も間違った決断を下し続ける。彼女の「思い切りの良さ」は、もともとの「間合い」の空気の読めなさもあるのだろうが、自暴自棄と母親への執着がそれを増幅させた部分も大きい。

その心の隙間に「悪霊」が忍び込み、ミアを内側から破壊してゆく。

監督たちは、この「信用のおけないヒロイン」の扱いがじつに上手い。

ときに共感させ、ときに可哀想に思わせながらも、急にむっつり黙り込んだり急にはしゃぎだしたりする切り替えの「怖さ」と、友人たちとの距離感の本来的な「おかしさ」を強調することで、だんだんヒロインとしての無謬性をはぎ取ってゆく。

「この娘、もしかして霊に騙されてるんじゃないのか?」

「こいつの言う通りにしたら逆にヤバいんじゃないの?」

中盤のトラブルメイカーぶりは、やがて終盤のサイコパス犯罪者化へとつながり、衝撃のラストまでひた走る。

ちなみに、ある種の思考実験として考えてみてほしい。

この映画のヒロインって、実はミアではなくて、友人のジェイドのほうなのでは?

ジェイドはこの映画のなかで、ホラー映画のヒロインとして、正しいことしかしていない。

「憑依」の異常さに唯一、正しい嫌悪感を示している。

自身も、ひとりだけ「憑依」には参加しようとしない。

弟の参加についても明快にNOを告げ、抗議している。

弟の自傷行為を身を挺して止めてみせたのもジェイドだ。

元凶のミアに怒りをぶつけても、後に和解しようとする。

ミアの父親を息があるうちに見つけて助けたのもジェイド。

ミアがライリーに手をだしかねない状況を察知したのもジェイド。

ラスト近くでライリーを危機一髪で救ってみせたのもジェイド。

最終的には、彼女の機転と行動力、決断力によって、大半の登場人物が「救われている」。これを「正しいヒロイン」と呼んで何が悪いのか。

要するに、この物語は実のところ、通常のホラーでは「倒される側」の「悪玉のサイコ犯」サイドから、視点を変えて描いてみせた実験作とも言えるのだ。

本来ならジェイドが正ヒロインであり、幸せに暮らしている母子家庭があって、そこに母親を無くした可哀想な黒人少女ミアが入りびたるようになる。ところが降霊会以降、黒人少女の挙動がおかしくなってきて、徐々に家族に危険が迫り始める。最初は信じようと思ったジェイドだったが、ついにミアのたががはずれてしまっていることに気付き、弟を救うために奔走し、遂には魔手から救い出すことに成功する。

本当はそういう見せ方になるはずの物語を、あえて逆側の視点から見て描いてみせた映画だということだ。

そう、ミアというキャラクターは「もともとはやっつけられる側の悪役」であり、彼女が危険な暴走を始めて駆除されるまでののっぴきならない事情を描いた「ピカレスク・ホラー」というのが、本作の本質なのだ。

もう一点、注目すべき点として、本作ではこれだけ残虐なシーンやグロテスク描写があるにもかかわらず、どうやら「一人も人が殺されていない」。

これって、最近のホラーではとても珍しいやり方ではないだろうか。

冒頭のお兄さんも、とり憑かれた弟も、ミアに刺されたお父さんも、かなりひどいやられようをしているわりには、結局は助かっている。はっきり死んだとわかるのは、冒頭の少年とミアのお母さんだけだが、いずれも自死である。

その意味で、本作は「無駄な犠牲者を一人も出さず」「いたずらに大量死によって恐怖を増幅させるような下卑た演出を排した」うえで、「加害者に回った側にも一定の救済と免罪の余地を残した」優しくてエコでSDGsなホラーということができる。

本作には、他にも「語りうるコンテクスト」がある。

最近の若者SNSカルチャーのもつ、面白ければなんでもいい、悪ノリが価値に結び付くような悪しき傾向を戯画的に描いた作品としても語りうるし(『アンフレンデッド』(14)や『スプリー』(20)の流れ)、高校生がお茶らけてバカなパーティをやったせいで大惨事につながるという、一連の「陽キャ懲罰的ホラー」の系譜にも属している。

ここで出てくる「憑依」を、そのまま「ドラッグ」のメタファーとして捉えることも可能だろう。すなわち、ドラッグパーティにうつつを抜かして、オーバードーズで弟を死なせかけ、友人はクスリのバッド・トリップで家族や友人を殺しにかかる、というきわめてリアルな話を、ホラー仕立てでフィクション化している、とする解釈だ。だからこそこの映画は、若い世代に圧倒的に「刺さる」のだ。

とここまで書いてから、何かそんなことが載っていないかとパンフを読んでみたら、まさに監督が「子供がドラッグを試しながら動画を撮っていて、その子が床で痙攣しだしたんだが、仲間たちは笑いながらそれをカメラに収めていて、衝撃を受けた」のが企画のきっかけだと語っているじゃあありませんか。ね、ほらね?

ホラー描写としても、『エクソシスト』はもちろんのこと、『ゾンビ』『呪怨』『ヘレディタリー継承』『ルームメイト』など、さまざまな先行作のエッセンスが引き継がれていて、監督コンビのオタクぶり、シネフィルぶりがビンビンに伝わってくる。ラストの『シックス・センス』っぽいネタも綺麗にはまっていて心地よい。でもなんでギリシャなんだ(笑)。

それから、「オセアニアのイヤミス映画」の系譜のなかで語ってみるのも面白そうだ。

とにかくオーストラリアとニュージーランドで製作される映画には、後味の気持ち悪い「猛烈にいやあな気分にさせてくる」作品が極端に多い。『ピクニックatハンギング・ロック』『マッドマックス』『アングスト不安』『ピアノ・レッスン』『バッド・テイスト』『ブレインデッド』『ベルリン・シンドローム』『ソウ』『キャンディ』『拷問男』『ベター・ウォッチ・アウト』などなど、なんとなくわかるでしょう? 最近だとまだ見てないけど、『悪い子バビー』とか。

これって、なんでだろうね? 旧流刑国だから、とか書いたら検閲されちゃうのかな?(笑)

それとも、日々の発音で「DAY」が「DIE」になっちゃうからとか?

なんにせよ、『TALK TO ME』は本年度観た洋画のなかでは3本の指に入るくらいは面白かった。続編もあるらしいから、大いに期待したい。

こんにちは

コメント返しありがとうございます。

おっしゃるように、本作のヒロインはジェイドのほうで、本作は邪悪な闖入者側の視点で描かれている、というのに納得しました。苛つく子のミアにもただ一人、純粋に友情を示して思いやっていたのも彼女で、まさに、「ヒロイン」だったと思います。黒人のほうが悪役という、今時珍しい扱いは、もしかすると長年「白豪主義」を標榜してきたオーストラリアの、いまだ抜けない意識が出たのかも、と思いました。降霊術を実施する二人の男子も、ネイティブ・オーストラリアンのような風貌だった印象があります。

dayがdieになってしまう、って。。。

I go to school today と言っている子がいたら、必死で止めたりしそうです。