フェラーリのレビュー・感想・評価

全206件中、1~20件目を表示

フェラーリの威信を思い知る

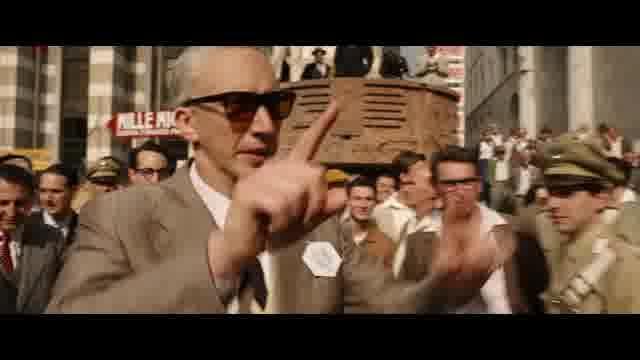

事実は小説よりも奇なり。史実の映画化ということで、フィクションのような奇想天外なロジックを組み込むことは出来なくとも、真実の生々しさを描くことに価値がある。そんな様を改めて見せつけられたかのような白熱のレースシーン、目を覆うばかりの事故の惨劇、そして、人間模様もまた然り――本当に銃で発砲しちゃったんでしょうか。あれは演出なのか史実なのか。

登場するレースカーに古さは否めないものの、いざ、乗ってみたらどうなるか。それをも体験したような気がする凄まじさ。自家用車ならぬ危険は承知のレースカー。それで速さを競うとはどういうことか。それをメーカーのプライドをかけて、レーサーに命じるとはどういうことか。果たしてそれは指導者として余程肝が据わっているのか、果てしなく傲慢なのか。ただ、速さを競う純粋さだけでは済まされない現実の厳しさ。

実は私は車に乗らない免許すらない人間のですが、それでも順を追ってコンコンと判らせてくれる、素晴らしい映画だったと思います。息子が安らかに眠る子供部屋に、黄色い「フェラーリの跳ね馬」が飾られていたのが印象的。

関係ないけど、ふと、ルパン三世テレビシリーズの記念すべきファーストシーズン第一話を思い出します。登場するレースカーも似たようなイメージ。詳しい人はいちいち説明できるのかな。みんなが付けている腕時計のデザインまで拘ってた。関係ない話でごめんなさい。

マイケル・マンにしか描くことのできない異様な人物伝

恐らくフェラーリの生涯のどこをどう切り取っても重厚なドラマの体を成すのだろうし、言い方を変えると、どこを切り取るかによって映画が持つテーマ性や持ち味は大きく変わる。本作で抽出されたのは、この謎多き経営者の人生における「たった1年」。マン監督はここにドラマティックなうねりを感じたのかもしれないし、もしくは人生の”凝縮ぶり”を確信したとも言える。それは戦後、破竹の勢いで第一線へ躍り出てきた会社が迎えし1957年という転換期。経営者、夫、父、F1界の帝王として、鬼気迫る覚悟での決断の場面が続き、全てにおける起死回生の一手になるかと思われた公道レース「ミッレミリア」の出来事があまりに衝撃的に我々の心を引き裂く。彼の1年をさらに凝縮すると、あの一瞬へと行き着くのだろう。132分の全てが秀逸なわけではないが、弛緩した分を一瞬で抉りとる刃物のような鋭さに感銘を受けたというよりは、ただただ呆気にとられた。

老監督がフェラーリ愛を注いだマニア向けの逸品。ハリウッドの帝国主義的製作手法の限界も

「ヒート」(1995)や「コラテラル」(2004)で知られるマイケル・マン監督、御年81歳。過去に何台も所有していたほどのフェラーリ愛好家で、本作も30年越しの構想をついに実現させたというから、創業者エンツォ・フェラーリの執念に通じるものを感じさせる。

ただし本作、かの高級スポーツカーとその創業者にもともと関心があって知識も多少はあるとか、自動車レースが好きで歴史もそれなりに知っているマニアでないと、かなり限られた期間の限られた人間関係を描いているので、背景がよくわからないまま話が進んでいくような敷居の高さを感じてしまう。イタリアの伝説的な公道レース「ミッレミリア」の1957年大会に向けたエンツォとフェラーリチームの約4カ月の準備に並行して、エンツォと妻と愛人の三角関係が語られるのだが、個人的にはエンツォがどんな経過で事業を興して世界的ブランドにまで成長させたのかとか、当時の高級スポーツカー市場におけるライバルたちとの競合状況はどうだったのかとか、そのあたりを駆け足でいいから初心者向けに見せてくれたらいいのにと物足りない思いがした。カーレースの筋と三角関係の筋、相乗効果があるならまだしも、ストレスを伴う2つの筋が並走するだけなので不満が募る一方というか。

もう一点気になったのは、昨年12月日本公開の「ナポレオン」のレビューでも書いたことだが、非英語圏の歴史が米英主導で映画化され、ハリウッドスターを起用した英語劇として製作されることが適切なのか、ということ。主演のアダム・ドライバーをはじめ、シャイリーン・ウッドリー、パトリック・デンプシーはアメリカ人、ペネロペ・クルスはスペイン、サラ・ガドンはカナダの出身。イタリアが誇る高級車ブランドの創業者と関係者らを描く映画が、イタリア人以外の俳優たちによる英語劇で作られたことをイタリア人はどう感じるのか。実際、コンペ部門に出品された昨年のヴェネツィア国際映画祭では、イタリア人俳優がそうした旨の批判を述べていた。

これも繰り返しになるが、非英語圏の歴史が米英主導で英語劇として映画化されるという“20世紀の当たり前”も、そろそろ考え直す時期なのでは。そこには商売のためなら文化帝国主義的な慣行が正当化されるとでもいうような強者の傲慢さが感じられ、それが作品の質と評価にも悪影響を及ぼした気がする。本作の製作費は9500万ドル、北米公開から半年が過ぎた現時点で世界興収は4200万ドル超と、相当に厳しい。前世紀の成功方程式が通用しなくなっていることの表れではなかろうか(「ナポレオン」も製作費と同程度の世界興収に留まった)。白人偏重を批判され多様性尊重に舵を切ったアカデミー賞でも2024年、「フェラーリ」のノミネートはゼロだった。米国の業界人を多く含むアカデミー会員でさえ、非英語圏の歴史を英語劇で描くことの問題と時代錯誤を認識しているのだと思う。

家庭内のドロドロと会社のゴタゴタがメインでカーレースはサブ

自分は特にクルマ好きというわけではないので(マッドマックスのインターセプターとか007のアストンマーチンのような劇中車は結構好きだけど)、ただ単にエンツォ・フェラーリの伝記映画というだけなら観なかった可能性が高い。

そんな自分がこの作品を観たのは『フォードVSフェラーリ』がすごく面白かったからである。

特にクルマ好きというわけではない自分にとって(しつこい)、『フォードVSフェラーリ』は、クルマがメインの映画で「面白かった!」と素直に感じることができた稀有な作品だった。

『フォードVSフェラーリ』ではエンツォ・フェラーリは海千山千の手強い相手というような立ち位置だったけれど、今回はそのエンツォ・フェラーリ目線の物語である。

『フォードVSフェラーリ』でもエンツォはル・マン24時間レースを終えたケン・マイルズにさりげなく敬意を表して立ち去っていく、度量と見識のある人物として描かれていた。実際にはル・マンには行ってなかったみたいだけど、そこは映画の脚色であり、製作側がエンツォをそれだけの見せ場を作る人物として評価していたということである。

その『フォードVSフェラーリ』で製作総指揮をしていたマイケル・マンが今回は自らメガホンを取るというのだから、これはどうしたって期待してしまうだろう。

でも、蓋を開けてみると、なんだか最後までモヤモヤする映画だった。

エンツォ・フェラーリを演じるアダム・ドライバーは演技も巧みだし老けメイクで頑張っていたと思うけれど、とにかく劇中でずっと追い詰められているのである。

家では長男ディーノを病気で失い妻ラウラとの仲は冷え切っている。長年こっそりと囲ってきた愛人リナからは二人の間に生まれたピエロのことを息子として正式に認知してほしいと懇願されている。

一方、会社の方はエンツォのレース重視、超高級車少量生産のワンマン経営のため倒産の危機にある。

家庭内のドロドロも会社のゴタゴタも、こう言ってはなんだけれど自業自得という感じで、あんまり追い詰められているエンツォに共感できない。

エンツォは会社を立て直す起死回生の一手として、ミッレミリアと呼ばれるイタリア縦断公道レースで優勝して会社の売り上げをアップさせようと考える。

『フォードVSフェラーリ』にはフォード経営陣側の利益追求の思惑を超えて、純粋にクルマ作りに命を燃やす男たち、純粋にカーレースに命を燃やす男たちの熱い姿があった。

だけど、本作はエンツォという経営者の目線で描かれているため、カーレースも会社を立て直すためという経営側の打算がついて回り、今ひとつ純粋さが感じられず熱くなれないものになってしまった気がする。

もちろん経営者がいるからこそ実際にクルマが工場で造られるわけだから、経営者の目線というのも大事なことだとは思う。

でもクルマ映画にはアクション映画という側面があるし、特にレース映画は一種のスポーツ映画でもあるのだから、観客がスポーツの純粋な熱気を作品の中に求めてしまうのも無理もないことだろう。

凄惨な事故を克明に描写するようなシーンもあり、そんなどぎつい演出が必要だったのかも疑問が残る。

レースシーンではスピード感も迫力も確かにあったのだけれど、クルマ映画の肝である疾走するクルマの爽快感、痛快感を自分は本作ではあまり感じることができなかった。

マイケル・マンはエンツォ・フェラーリをヒーロー的に美化したりせず、オーバーにデフォルメもしていない。

彼もまた人間的な脆さや寂しさを抱える一人の苦悩する人間であり、それでもどんな状況でも潰されることなく、時には狡く、時にはしたたかに生き抜く冷静沈着でタフな仕事人間として描いている。

そのアプローチ自体は否定しないけれど、エンツォ・フェラーリが一代で世界的な自動車メーカーを築き上げた強烈な天才であったこともまた確かなことだろう。

天才と狂気は紙一重とよく言うけれど、エンツォ・フェラーリもかなりクセの強い人物だったのだろうと思う。

であればなおのこと、自分としてはミドルエイジクライシスに陥っている中年ビジネスマンではなく、数々の名車を世に送り出してきたカリスマ経営者としてのエンツォ・フェラーリの天才と狂気にまで肉薄するような映画が観たかった。

なんでアメリカ人監督がアメリカ人俳優を使って全編英語でイタリア人の伝記映画を作らにゃならんのか、そんな根源的な疑問まで湧いてきてしまう1本。

登場するフェラーリのクルマたちが(レプリカらしいけど)とにかく惚れ惚れするほど美しいので☆半分プラス。

予備知識が全くないとささらないかも。

レースも車も全く興味のない状態で観ると、フェラーリという男にあまり共感できないで終わる。

妻以外の女性に子供を産ませ、学校までには認知すると言っていたらしいが果たせない。息子を亡くして悲しみのどん底にいる妻、お互いを支え合い乗り越えて行く時、愛人ともう1人の息子に癒されている男になんかいいところあるのか。

フェラーリは有名だしこのレースに挑み会社を立て直そうとする、経営者としての彼はきっとすごいし,車への愛は感じられるけれど、ここに至るまでの彼と妻の関係も,愛人とのことも何もない。きっとこのレース中の事故は、有名なのだろう。ここを切り取って映画にするのも切り口としては有りなのだと思うけれど、私には微妙だった。

レースシーンや事故のシーンは見応えありました。

多分、マイケル・マンの価値観のトップに「カッコいい」がある。

これを観ずしてフェラーリを語れない作品。

2025 5本目

フェラーリvsラウラ

感動ポイントがない‼️

フェラーリの経営不信。家庭のゴタゴタを吹き飛ばす

起死回生の公道1000マイル疾走するレース「ミッレミリア」の

準備と、その結果。

肝心の「ミッレミリア」がフェラーリのレーシングカーの大破して

観客を巻き込む大惨事で終わりますから、

どう考えてもスカッとする後味の良い映画ではありません。

カーレースの映画としても赤い車ばかりで、他社との区別が

殆どつきません。

人間ドラマとしても薄くて「フォードvsフェラーリ」の

クリスチャン・ベールのキャラクターの足元にも及びません。

【車を愛した】

【息子を愛した】

この二つも感涙するほどではない。

公道1000マイルをレーシングカーが走る?

ヨーロッパの道路って割と狭いですよね。

そこを時速300キロとかで走るって、やはり無理がある。

この年の大惨事で「ミッレミリア」は中止になってしまったそうですね。

妻ラウラ(ペネロペ・クリス)とエンツォ・フェラーリの

同志とも言える関係。

ラストでラウラがエンツォから貰った小切手を換金した件。

会社経営の知識が全くなくてよくわからないのですが、

結果的には破産前に

ある程度まとまった現金を手にして事件の処理に役立ったような

そんな気がしましたけれど・・・どうだったんでしょうね。

愛人に生まれた息子のピエロは現在のフェラーリの副社長だとか。

ラウラが「私の生きている間は認知してフェラーリと名乗らせないで」

と条件を出してましたね。

エンツォ・フェラーリさんって、優しいんだか?

優しくないんだか?

どうにも掴めない。

この辺りも感動出来ないんですよね(笑)

人間ドラマを忘れたマイケル・マン

レースシーンでレーサー同士の相克が描かれているのではなく、ただ当時のレースを忠実に再現したレース映像を見せるだけ。人間ドラマがない。

主人公のエンツォは経営者の側面しか描かれてないからレースシーンに彼の葛藤は反映されない。なのにレースシーンの描写がめっちゃ長い。正直何度かあくびが出た。

そして肝心のエンツォの周りで起きる人間ドラマも、正妻と愛人の板挟みになって悩む姿だけ。そんな話どうでもいい。

経営者としては利益、エンジニアとしては車の性能。そっちの板挟みで葛藤する姿を描いてほしかった。

それならばエンジニアとして追求したものがレースシーンにも投影出来たはず。

マイケル・マン監督作品という事で期待して見に行ったけど、今回はハズレだった。

車を愛する者の顔と、経営者の冷徹な顔

あのフェラーリを作った人

特に車好きではないが ペネロペ・クルスと"沈黙"などで好演のアダム・ドライバーか と思って観た だが最初から二人は夫婦には見えなかった。レースの夢にかけ浮気もする男エンツォってこんな陰気な銀行家みたいな感じなのか?

何より日本語しかわからない遠い国の私にも エンツォはイタリア人に見えない。シェイクスピアを演った人がイタリア人を演じてるような感じだった 本国の人がみたらもっと違和感があるだろう ペネロペ・クルスは歳を重ねた陰影もあってよく伝わった

彼女がビジネスウーマンとして優秀であったが‥‥息子の死で二人の間に距離ができ 会社自体もうまく行かなくなっていくのが分かる演技だった 何か格好いい車とかの映画かと思いきや 重苦しい離婚前の夫婦話だった にしては 日常の街の様子はなんか"世界の車窓から"みたいな観光ビデオのような明く軽い感じも違和感があった そして、最後の事故もそんなリアルに? そこも唐突にスプラッターを観させられたみたいな感じで

うん?これ公道レース否定映画?と一瞬勘違いしたが おそらく監督はリアルに撮りたかったのか だから エンツォはあんな陰気な人だったのかも それをアダムも忠実に演じたのか

ただ妻ペネロペにあんたは昔は情熱的だったのに 今は‥‥というセリフにはドキリとした これはセレブでなくても好きな事をやろうとしていたのに いつの間にかお金、生活に追われ憔悴していくのは誰もが経験する事か

フェラーリ=格好いいと思って見ると がっかりするほどの男の話しだが 最後は見事会社を救う元レーサー創業者がこんな陰気な人間なのか 少なくともレースの時は全て忘れて夢中になっていたのでは?いや彼の逃げ場、心の救いはレースだけだったはず もっとそこだけ明るく描いてもと勝手に妄想したが きっと最初はそれを妻がビジネス面で支えていたのが無くなって追い詰められた頃ので本当なのだろう きっと光と陰を描きたかったのか フェラーリvsフォードはきっと光編なのかな こっちを観てないで評価するのは心苦しいが ここは単体で評価すべき⭐一つ半でもペネロペ・クルスの演技をプラスしました

おそらくこの物語の希望はレーサーに憧れるピエロ君とレーサー達の純粋さ ここがもっと伝われば 陰もより伝わったのではないか なんかバラバラな印象であった

アダムドライバーに圧倒

光と陰と狂気と。

ペネロペ・クルスの物語

跳ね馬のエンブレムで世界に知られた高級車・フェラーリの創始者エンツォ・フェラーリの1957年だけを描いた物語です。この時代に至るまでの彼の略歴は作品中でサラッと触れられるだけなのですが、本作の鑑賞には問題ありません。でも、当時の自動車産業や、クラシックカーに詳しい方は、僕の気付かない点を目にしてワクワクするのではないでしょうか。

何が何でもレースに勝ちたい剛腕カリスマ社長、一方の妻と愛人の二重生活を送る無責任な夫としての2面が終盤に向かって軋みを上げます。レースシーンは迫力ありますが、僕には「夫に隠し子が居る事を自分だけが知らなかった」妻の絶望・愛憎物語と映りました。コッテリ感の溢れるペネロペ・クルスがぴったりです。

レース・ファンにはよく知られた事なのかも知れませんが、「こんな事があったのか」と驚くお話です。

全206件中、1~20件目を表示