フェラーリのレビュー・感想・評価

全275件中、1~20件目を表示

フェラーリの威信を思い知る

事実は小説よりも奇なり。史実の映画化ということで、フィクションのような奇想天外なロジックを組み込むことは出来なくとも、真実の生々しさを描くことに価値がある。そんな様を改めて見せつけられたかのような白熱のレースシーン、目を覆うばかりの事故の惨劇、そして、人間模様もまた然り――本当に銃で発砲しちゃったんでしょうか。あれは演出なのか史実なのか。

登場するレースカーに古さは否めないものの、いざ、乗ってみたらどうなるか。それをも体験したような気がする凄まじさ。自家用車ならぬ危険は承知のレースカー。それで速さを競うとはどういうことか。それをメーカーのプライドをかけて、レーサーに命じるとはどういうことか。果たしてそれは指導者として余程肝が据わっているのか、果てしなく傲慢なのか。ただ、速さを競う純粋さだけでは済まされない現実の厳しさ。

実は私は車に乗らない免許すらない人間のですが、それでも順を追ってコンコンと判らせてくれる、素晴らしい映画だったと思います。息子が安らかに眠る子供部屋に、黄色い「フェラーリの跳ね馬」が飾られていたのが印象的。

関係ないけど、ふと、ルパン三世テレビシリーズの記念すべきファーストシーズン第一話を思い出します。登場するレースカーも似たようなイメージ。詳しい人はいちいち説明できるのかな。みんなが付けている腕時計のデザインまで拘ってた。関係ない話でごめんなさい。

マン監督があえて選んだ挫折の1957年

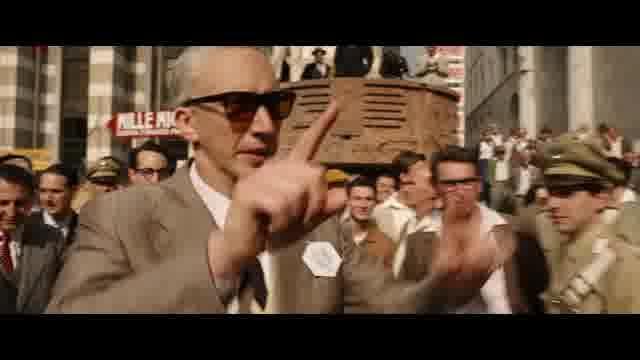

ポスタービジュアルやタイトル、予告からはエンツォ・フェラーリの栄枯盛衰をやるのかなというイメージを持ったのだが、実際は1957年の中の3ヶ月ほどの話だそうだ。クライマックスのミッレミリアの開催日が5月11日なので、春先の1クール程度ということだろうか。

この時期は、エンツォにとっては人生屈指の苦境の時だったようだ。会社は破産寸前、前年に長男は亡くなり、妻のラウラとはかなりの険悪ムード。私生児を生んだ愛人は認知を打診してくる(当然だが)。そしてミッレミリアの大事故。

マイケル・マン監督は、彼にとって重要な出来事が集中しているということでこの時期に焦点を当てたらしいが、気が滅入る出来事ばかりで映画としては想像以上に重い。

物語の配分としては、カーレースの描写は半分もなく(というか実感としては3分の1あるかないか?)、残り半分以上は妻との諍いと愛人とのやりとり、その他人間関係という印象だった。レースの話と家庭のごたごたの話が並行して進んでいく感じ。カーレースをもう少したっぷり見られるかと勝手に思っていたので、そこはちょっと食い足りなさが残った。

しかし、妻とのやりとりの緊迫感が予想外にすごかった。いきなり銃で撃ってくるし! 決めた時間までに帰るなら女遊びも許すという寛容さはあるものの、ラウラの心は息子を亡くした絶望と夫への不信感で最初からぼろぼろだ。てっきり愛人リナの存在も知っているのかと思ったら、中盤で初めてバレていたので驚いた。

女性の目線で見ると、随分酷い男なのだ。フェラーリというブランドやエンツォに思い入れのある人の目に、この映画の彼がどう映るのかはわからないが、その辺にあまり贔屓目のない私は、ラウラ寄りの心境でこの愛憎劇を見ていた。だから、彼女が色々と画策し、終盤でエンツォとの交渉の引き換えに、自分が生きているうちはピエロの認知を許さないと啖呵を切った場面は、ちょっとだけスカッとした。

クライマックスのミッレミリアのレースシーンだけは、その前後とはがらりと雰囲気が変わる。序盤では試験走行シーンなどで短めに描写された当時のレーシングカーの疾走を、イタリアの美しい景観とともに拝める爽快な場面だ。そこに至るまで鬱屈とした話が続いていただけに、あの解放感に救われた気持ちになった。

それにしても死亡フラグがわかりやすい。試験走行で空中に飛ばされたドライバーもポルターゴも、恋人が現場に来ている段階であっ察し、となってしまった。おまけにポルターゴは遺書(これはみんな書いてたけど)プラス「僕は優勝するよ!」。

そしてあの事故シーン。沿道の住人の生活を見せた上で、彼ら見物客が事故車に薙ぎ倒される瞬間を、濁すことなく正面から描くという生々しい演出。直後の不気味な静寂の中、ちぎれた足や胴体、飛び出た眼球が容赦なく映る。とにかく最悪のことが起こったのだ。

本作で描かれたようなスピードレースとしてのミッレミリアは、この凄惨な事故が原因で終わってしまう。

ラストは、エンツォがピエロをディーノの墓に連れて行く場面で終わり、登場人物のその後がキャプションで語られる。もともとエンツォに思い入れのある人は、1957年の彼を臨場感を持って見られたことで満足できるかもしれないが、彼についてよく知らず、映画のストーリーという視点しかなかった私には、今ひとつ歯切れのよくない幕切れだった。

ただ、彼のような著名なカーブランドの創業者をマン監督のようなフェラーリ愛好家が映像化するとなると、よくある英雄譚になってしまいそうなものだが、あえて1957年だけを選び、美化せず描いたことには好感を持った。きっとマン監督は真のマニアックなフェラーリファン、エンツォファンなのだろう。

グレイヘアのオールバックにしたアダム・ドライバーは、最初ポスターを見た時は彼だとわからなかった。「ハウス・オブ・グッチ」の時も思ったが、スタイルがいいので仕立てのよいスーツを着た立ち姿がとても映えて、マウリツィオやエンツォといった上流の実業家の役がよく似合う。

ペネロペ・クルスの熱演が光った。ラウラの激しさだけでなく、賢さや、エンツォを支えてきた共同経営者としてのプライドなどが伝わってきた。人生を楽しもうという姿勢があった若き日のエンツォの成功には、彼女もまた不可欠の存在だったということがわかる。

そんな彼女が息子の死によって輝きを失い、エンツォが隠していた長年の裏切りに打ちのめされ、それでもせめて自分の生きているうちは愛人の子の認知をさせまいと彼に食らいつく姿には、たくましさと切なさを感じた。

マイケル・マンにしか描くことのできない異様な人物伝

恐らくフェラーリの生涯のどこをどう切り取っても重厚なドラマの体を成すのだろうし、言い方を変えると、どこを切り取るかによって映画が持つテーマ性や持ち味は大きく変わる。本作で抽出されたのは、この謎多き経営者の人生における「たった1年」。マン監督はここにドラマティックなうねりを感じたのかもしれないし、もしくは人生の”凝縮ぶり”を確信したとも言える。それは戦後、破竹の勢いで第一線へ躍り出てきた会社が迎えし1957年という転換期。経営者、夫、父、F1界の帝王として、鬼気迫る覚悟での決断の場面が続き、全てにおける起死回生の一手になるかと思われた公道レース「ミッレミリア」の出来事があまりに衝撃的に我々の心を引き裂く。彼の1年をさらに凝縮すると、あの一瞬へと行き着くのだろう。132分の全てが秀逸なわけではないが、弛緩した分を一瞬で抉りとる刃物のような鋭さに感銘を受けたというよりは、ただただ呆気にとられた。

老監督がフェラーリ愛を注いだマニア向けの逸品。ハリウッドの帝国主義的製作手法の限界も

「ヒート」(1995)や「コラテラル」(2004)で知られるマイケル・マン監督、御年81歳。過去に何台も所有していたほどのフェラーリ愛好家で、本作も30年越しの構想をついに実現させたというから、創業者エンツォ・フェラーリの執念に通じるものを感じさせる。

ただし本作、かの高級スポーツカーとその創業者にもともと関心があって知識も多少はあるとか、自動車レースが好きで歴史もそれなりに知っているマニアでないと、かなり限られた期間の限られた人間関係を描いているので、背景がよくわからないまま話が進んでいくような敷居の高さを感じてしまう。イタリアの伝説的な公道レース「ミッレミリア」の1957年大会に向けたエンツォとフェラーリチームの約4カ月の準備に並行して、エンツォと妻と愛人の三角関係が語られるのだが、個人的にはエンツォがどんな経過で事業を興して世界的ブランドにまで成長させたのかとか、当時の高級スポーツカー市場におけるライバルたちとの競合状況はどうだったのかとか、そのあたりを駆け足でいいから初心者向けに見せてくれたらいいのにと物足りない思いがした。カーレースの筋と三角関係の筋、相乗効果があるならまだしも、ストレスを伴う2つの筋が並走するだけなので不満が募る一方というか。

もう一点気になったのは、昨年12月日本公開の「ナポレオン」のレビューでも書いたことだが、非英語圏の歴史が米英主導で映画化され、ハリウッドスターを起用した英語劇として製作されることが適切なのか、ということ。主演のアダム・ドライバーをはじめ、シャイリーン・ウッドリー、パトリック・デンプシーはアメリカ人、ペネロペ・クルスはスペイン、サラ・ガドンはカナダの出身。イタリアが誇る高級車ブランドの創業者と関係者らを描く映画が、イタリア人以外の俳優たちによる英語劇で作られたことをイタリア人はどう感じるのか。実際、コンペ部門に出品された昨年のヴェネツィア国際映画祭では、イタリア人俳優がそうした旨の批判を述べていた。

これも繰り返しになるが、非英語圏の歴史が米英主導で英語劇として映画化されるという“20世紀の当たり前”も、そろそろ考え直す時期なのでは。そこには商売のためなら文化帝国主義的な慣行が正当化されるとでもいうような強者の傲慢さが感じられ、それが作品の質と評価にも悪影響を及ぼした気がする。本作の製作費は9500万ドル、北米公開から半年が過ぎた現時点で世界興収は4200万ドル超と、相当に厳しい。前世紀の成功方程式が通用しなくなっていることの表れではなかろうか(「ナポレオン」も製作費と同程度の世界興収に留まった)。白人偏重を批判され多様性尊重に舵を切ったアカデミー賞でも2024年、「フェラーリ」のノミネートはゼロだった。米国の業界人を多く含むアカデミー会員でさえ、非英語圏の歴史を英語劇で描くことの問題と時代錯誤を認識しているのだと思う。

何と闘ってるの??…

レース?銀行?それとも嫁?愛人?男の中の男を描いてきたイメージがあるマイケル・マンだけど、このエンツォ・フェラーリは単なる傲慢で会社も私生活も上手くいかない男のようで、もっとカリスマ性を持たせて欲しかった。個人的にはペネロペ・クルスが愛人役の方が適役だったのではと思ってしまった。

家庭内のドロドロと会社のゴタゴタがメインでカーレースはサブ

自分は特にクルマ好きというわけではないので(マッドマックスのインターセプターとか007のアストンマーチンのような劇中車は結構好きだけど)、ただ単にエンツォ・フェラーリの伝記映画というだけなら観なかった可能性が高い。

そんな自分がこの作品を観たのは『フォードVSフェラーリ』がすごく面白かったからである。

特にクルマ好きというわけではない自分にとって(しつこい)、『フォードVSフェラーリ』は、クルマがメインの映画で「面白かった!」と素直に感じることができた稀有な作品だった。

『フォードVSフェラーリ』ではエンツォ・フェラーリは海千山千の手強い相手というような立ち位置だったけれど、今回はそのエンツォ・フェラーリ目線の物語である。

『フォードVSフェラーリ』でもエンツォはル・マン24時間レースを終えたケン・マイルズにさりげなく敬意を表して立ち去っていく、度量と見識のある人物として描かれていた。実際にはル・マンには行ってなかったみたいだけど、そこは映画の脚色であり、製作側がエンツォをそれだけの見せ場を作る人物として評価していたということである。

その『フォードVSフェラーリ』で製作総指揮をしていたマイケル・マンが今回は自らメガホンを取るというのだから、これはどうしたって期待してしまうだろう。

でも、蓋を開けてみると、なんだか最後までモヤモヤする映画だった。

エンツォ・フェラーリを演じるアダム・ドライバーは演技も巧みだし老けメイクで頑張っていたと思うけれど、とにかく劇中でずっと追い詰められているのである。

家では長男ディーノを病気で失い妻ラウラとの仲は冷え切っている。長年こっそりと囲ってきた愛人リナからは二人の間に生まれたピエロのことを息子として正式に認知してほしいと懇願されている。

一方、会社の方はエンツォのレース重視、超高級車少量生産のワンマン経営のため倒産の危機にある。

家庭内のドロドロも会社のゴタゴタも、こう言ってはなんだけれど自業自得という感じで、あんまり追い詰められているエンツォに共感できない。

エンツォは会社を立て直す起死回生の一手として、ミッレミリアと呼ばれるイタリア縦断公道レースで優勝して会社の売り上げをアップさせようと考える。

『フォードVSフェラーリ』にはフォード経営陣側の利益追求の思惑を超えて、純粋にクルマ作りに命を燃やす男たち、純粋にカーレースに命を燃やす男たちの熱い姿があった。

だけど、本作はエンツォという経営者の目線で描かれているため、カーレースも会社を立て直すためという経営側の打算がついて回り、今ひとつ純粋さが感じられず熱くなれないものになってしまった気がする。

もちろん経営者がいるからこそ実際にクルマが工場で造られるわけだから、経営者の目線というのも大事なことだとは思う。

でもクルマ映画にはアクション映画という側面があるし、特にレース映画は一種のスポーツ映画でもあるのだから、観客がスポーツの純粋な熱気を作品の中に求めてしまうのも無理もないことだろう。

凄惨な事故を克明に描写するようなシーンもあり、そんなどぎつい演出が必要だったのかも疑問が残る。

レースシーンではスピード感も迫力も確かにあったのだけれど、クルマ映画の肝である疾走するクルマの爽快感、痛快感を自分は本作ではあまり感じることができなかった。

マイケル・マンはエンツォ・フェラーリをヒーロー的に美化したりせず、オーバーにデフォルメもしていない。

彼もまた人間的な脆さや寂しさを抱える一人の苦悩する人間であり、それでもどんな状況でも潰されることなく、時には狡く、時にはしたたかに生き抜く冷静沈着でタフな仕事人間として描いている。

そのアプローチ自体は否定しないけれど、エンツォ・フェラーリが一代で世界的な自動車メーカーを築き上げた強烈な天才であったこともまた確かなことだろう。

天才と狂気は紙一重とよく言うけれど、エンツォ・フェラーリもかなりクセの強い人物だったのだろうと思う。

であればなおのこと、自分としてはミドルエイジクライシスに陥っている中年ビジネスマンではなく、数々の名車を世に送り出してきたカリスマ経営者としてのエンツォ・フェラーリの天才と狂気にまで肉薄するような映画が観たかった。

なんでアメリカ人監督がアメリカ人俳優を使って全編英語でイタリア人の伝記映画を作らにゃならんのか、そんな根源的な疑問まで湧いてきてしまう1本。

登場するフェラーリのクルマたちが(レプリカらしいけど)とにかく惚れ惚れするほど美しいので☆半分プラス。

予備知識が全くないとささらないかも。

レースも車も全く興味のない状態で観ると、フェラーリという男にあまり共感できないで終わる。

妻以外の女性に子供を産ませ、学校までには認知すると言っていたらしいが果たせない。息子を亡くして悲しみのどん底にいる妻、お互いを支え合い乗り越えて行く時、愛人ともう1人の息子に癒されている男になんかいいところあるのか。

フェラーリは有名だしこのレースに挑み会社を立て直そうとする、経営者としての彼はきっとすごいし,車への愛は感じられるけれど、ここに至るまでの彼と妻の関係も,愛人とのことも何もない。きっとこのレース中の事故は、有名なのだろう。ここを切り取って映画にするのも切り口としては有りなのだと思うけれど、私には微妙だった。

レースシーンや事故のシーンは見応えありました。

ラウラ•フェラーリは不憫だ。

イタリア🇮🇹のフェラーリ自動車の創設者の話。

1947元レーサーエンツォ•フェラーリが

妻ラウラとフェラーリ会社設立。

1957息子が病死。

息子さんが亡くなって何年も経ってからの話のように

受け止めていたが、wikiによると亡くなった直ぐくらい

の話のようである。

本作で妻のラウラを演じるペネロペ•クルスさんが怖い😱

肌が沈着してドス黒く目の周りもアイラインでだろうが、

隈のように黒くしてやたらと怖見えメイクである。

目つきもこわく髪の毛もボサボサ💦

心の中を表しているかのような容姿である。

身綺麗な夫とは対照的である。

最愛の息子を亡くしたからか❓

いや、他にも原因があるだろう。

やはり💥

愛人リナ宅、息子ピーターの存在。

ギアチェンジ?の手間が大変そうだが、

走らせる車🚗オシャレで可愛い🩷

本宅にジャン•ベーラ到着の電話がかかって来る。

キティ、マセラティ、ポルターゴ、カスロッティとか

出て来るが、多分仲間。

私には人名か地名かわからず、 話は進む。

歌劇団やはりイタリア🇮🇹。

ラウラ怖い😱

カスロッティに車を走らせるよう電話。

今までのいろいろで、

ラウラがコメンダトーレつまりエンツォに銃を向ける😱

路面電車のパンタグラフ

息子ディーノ•フェラーリの墓参りに赴くフェラーリ。

父は病死で

兄は第一次世界大戦で戦死。母はエンツォと変わればと。

友人レーサーの死。

あまりにも死がたくさんあり過ぎた。

息子がいる時は幸せと泣く。会いたいと息子に語りかける

母とラウラも来る。

ラウラの歩き方はガニ股で何を表しているのだろう。

ラウラも息子の墓前では涙ぐむ。

治ったとは聞かない難病故、不憫さも増すのだろう。

教会⛪️で司祭の話。金属工業が盛んなのか

金属を作り、エンジンとなり、走れるのです、と。

ちょっと変わった話。

エウジェニオ•カスロッティ事故死。

何人殺すのだと新聞に批判記事。

ラウラは冷静に事務手続き。

愛人宅で過ごすフェラーリ。

売る為にレースに出るジャガーとは違うと宣う。

レースに出る為に車を売るのだとフェラーリ。

国王に車を売って資金作り、顧客が国王とは‼️

ポルターゴの乗る様子を見定めた後会食。

プラム取りする愛人リナの元に来るフェラーリ。

フェラーリの左手薬指の指輪は誰との? ラウラとだね。

二枚舌のフェラーリ、

ラウラと仕事の話、

事業の先行きをラウラに話す。

フォードと取り引きの為にラウラに相談。

威圧感持って話すラウラ❗️

ペネロペクルス怖い😱のに→?????

やはりフェラーリは狡いと感じた。

事故死したカスロッティの為お金を用意する算段。

カステロペトロへ向かうラウラ。

愛人の住む家発見。

玄関脇で車🚙のオモチャ、子供がいると確認。

ポスト📮で封書見て名前確認。

リナ•ラルディ、 していいのかどうか。

ショック😨受けた‼️ラウラ。

記者に厳しく、批判や貶めた記事の記者を追い出す

フェラーリ。 レーサーの紹介。

オペラ、リナも来るが。

ラウラにビビる銀行員にリナへの送金も聞く。

フェラーリに電話。

ラウラさん、そら腹立つわ、夫婦で話し合い、

フェラーリが悪いのに、

なんだかラウラが悪く見られる、と思う。

ミッレミリア大会、イタリア🇮🇹の有名なレース。

美しい大自然の中や街中も走り、コロッセオも横目に。

リナが映り込んでいた。

わざとあたってくるヤツの車🚙リタイア、ベーラか。

のどかな田園地帯。 突然家族の食事風景。

10歳ぐらいの長男が

近くの道を走るミッレミリアの車を見たくて仕方ない。

正直私、思ったんだ、道端でいれば大丈夫だろうけど、

下手に横切るどころかはみ出すと大変な事故になるなぁ、

ちょっと怖いなぁ、って。

ポルターゴの車🚙が

道に落ちていた何か❓を踏んだ途端クラッシュ‼️

車が上まで飛んで道端の人々のところに落ちていった。

警察やら来て調べていたが、

腰で真っ二つの男性の遺体も映され悲惨としか。

あの長男も巻き込まれ犠牲になったらしい。

ポルターゴの恋人は?

道に落ちていたのは何だったのだろう?

タイヤ🛞がすり減っているのがわかりつつ

レースに出したら責任問題となるようだが、

摩耗していないタイヤ🛞が何かでパンクしたのが原因と

判明して無罪となるフェラーリ。

犠牲者の補償問題は残るだろうな。

レースでの会社の問題もありちょっと同情的なラウラ❓

フェラーリ母の言葉、

跡継ぎが必要❗️を聞いたからか。

しかし、リナの子供をフェラーリ姓で認知しないでと

釘を刺す。

1978ラウラ逝去後、ピエロを認知。

怖いけど、ラウラの一生ってなんだったのかと思う。

裕福な家の娘でフェラーリと結婚して会社設立時には、

だいぶ資金を調達したのだろう。

二人で会社を大きくして来たが、

愛する一人息子が亡くなって

何を楽しみと目標とするかわからないうちに、

フェラーリの裏切りが発覚。

それまで周りもひた隠し、周りにも裏切られた気分。

怒り、あの形相にならざるを得ないのか。

結局ラウラ自身と血🩸の繋がらない息子が後を継いだ。

本作への感想。ご本人様たちは存じ上げません。

多分、マイケル・マンの価値観のトップに「カッコいい」がある。

これを観ずしてフェラーリを語れない作品。

苦境の人生(レース)真っ只中

つい数年前にも『フォードvsフェラーリ』があったが、あちらはフォード社がカーレースで絶対王者フェラーリ社に挑む。さらに言えば、フォード社の技術者や走り屋たちの物語。

こちらはズバリ、エンツォ・フェラーリ本人にフォーカス。

車の事について全く無知でも知っているイタリアの自動車メーカーの創業者。

その名が社名や製品名などブランド化した人生の成功者のイメージだが、全てが華々しい訳ではなかった。

1957年、エンツォは人生の苦境にいた…。

前年に息子が難病の末に死去。息子ディーノはエンジン開発でフェラーリを飛躍させた貢献者。

それもあり、すでに冷え切っていた共同経営者で妻ラウラとの関係はさらに悪化。

会社設立から10年。会社も製品も世界に名を轟かしていたが、この時経営の危機。破産すら…。

フォードら競合他社から買収の話。

そんな中、唯一の心の癒しは愛人リナとその間に生まれた息子ピエロの存在だった。

長年隠してきたリナとの関係だが、遂にはラウラに知られる事となり…。

プライベートも仕事も崖っぷち。起死回生として、イタリア全土を横断する公道レース“ミッレミリア”に挑むのだが…。

フェラーリさん、苦境にも度があり過ぎッス…。

息子の死、夫婦関係の不和、会社存続の危機、愛人の存在…。

これら一つでも心労大変だろうに、それが度重なって。

今ワイドショーを騒がしている一連の不祥事が一人に降り掛かってるような。

これらの苦境は本当の悲劇もあり、自らが招いた愚行からでもある。

息子の死は本当の悲劇だ。おそらくエンツォは、輝かしい貢献をし、才に溢れた自慢の息子を行く行くは後継者にしようとしていただろう。

その夢や期待が突然絶たれた。心痛は想像出来ない。

会社の危機は自ら招いた事でもある。独裁的な経営方針、幾度ものカーレース参戦…。

夫婦や愛人関係については言わずもがな。

何があって夫婦関係が悪化したかは作品の中では触れられない。憶測は出来る。性格の不一致、会社や車の事で頭がいっぱいで見てやれなかったエンツォの否、少々ヒステリックなラウラの否…。それらが積み重なって。

ラウラの事をもう愛せなくなった訳ではない。今も妻の事は愛している。

と同じくらい、リナの事も愛している。それらは嘘偽りなく。

また、妻との不和や愛人との関係がバレ、会社の危機に対しても、見るからに狼狽したり弁解しようとしたりしない。苦悩の様は見られるが、毅然と。

大会社を立ち上げ、あらゆる難関レースを闘ってきた男の鋼のような精神の強さを感じた。

それは人として堂々としているが、夫や男としてはふしだらでもある。妻を裏切り、隠し子を設けたのは褒められない。

エンツォの苦境と先述したが、ラウラの苦境でもあり、リナの苦境でもある。

ラウラにしてみれば息子が病に苦しみ死んだ時も夫は愛人やその間に設けた子供と…。ヒステリックになるのも無理はない。

リナの悩みはピエロの性。自分の事はどんなに秘密にされてもいいが、息子の事は認知して欲しい。

エンツォはピエロに愛情を示そうとしていないのか…?

否。ピエロと過ごす時見せたエンツォの穏やかな表情。ピエロへの惜しみない愛情が滲み出る。

まだ亡きディーノへの愛情も絶ち切れないのも事実。

ピエロが認知されたのはラウラが1978年に死去した後。本編では触れられない。

劇中でもリナやピエロを巡ってエンツォとラウラが激しく口論。ラウラが許さなかった。息子はディーノ一人。

エンツォにとってディーノは愛する息子。が、ピエロもまたそうなのだ。

ディーノは会社に入り、名エンジン開発で貢献するも、夢半ばで…。

ピエロは劇中で車に興味を抱く描写が。あのまだ幼かった子供がやがて、父の下で働き、父亡き後は副会長に…。

“フェラーリ”という名でどれだけの人間模様やドラマがあるのか。

全く詳しくない自分でも、レビューを書こうとしていたら各々について気付いたら長々と。

イタリアの“華麗なる一族”のドラマなのだ。

なので本作はあくまでエンツォと彼を取り巻く人間模様がメインで、『フォードvsフェラーリ』のような迫力のカーレースとそれに懸ける熱きドラマを期待するとちょっと低速ではある。

無論、レースシーンもある。終盤、エンツォが人生や会社存続を懸けたミッレミリア。

出場するクラシックカーのこだわりの再現、音響や臨場感。その見せ場はしっかりと。

このレースで見事優勝し、苦境を脱し、再びエンジンを噴かす…と思っていた。

優勝はしたのだが…。恥ずかしながら知らなかった。知っている方には有名なのだろう。

歴史があるミッレミリア自体が廃止に追い込まれた大事故…。

この事故、カーに不備があった訳ではなく、路面の不備でパンクし、大惨事を招いたようだが…。

エンツォや社は無罪になるも、子供を含めた犠牲者の事を思うと、痛々しく、悼まれず、何ともモヤモヤ感残る。

この事故もあってフェラーリは厳しい現状続く。エンツォも苦境はまだまだ続く。

ようやく苦境を脱したのは、その後暫くしてから。無論これも本作では描かれない。

だから本作は、エンツォの苦悩を延々見せられ、ラウラやリナとの関係も解決せず、会社も危機のまま。その上、事故。

実は結構、ヘビーな内容…。

特殊メイクで別人のようなアダム・ドライヴァーの熱演、ヒステリックと哀しみを滲ませたペネロペ・クルスの存在感、ただの清涼剤ではないシャイリーン・ウッドリーの好助演…。キャストは名演見せる。

が、史実通りとは言え、ヘビーなエピソードを見せられ、マイケル・マンよ、何を描きたかったんだ…?

マンはフェラーリ愛好家らしいが…。

男性映画の名匠マンで、『フォードvsフェラーリ』みたいな熱き男のドラマを見たかったような…。

人生の苦境に追い込まれた男を通じて、それでもハンドルを握り続ける男の美学を浮かび上がらせたかったのか…?

まあ、つまらなくはなかったけど。

2025 5本目

エンツォの人生

フェラーリの呪縛とも言える出来事に向かって進むエンツォ・フェラーリの車に掛ける思いと家族の物語を情熱的に描いている。

フェラーリ家の栄光というよりエンツォという男の人生観を感じさせてくれる物語となっている。

フェラーリvsラウラ

感動ポイントがない‼️

フェラーリの経営不信。家庭のゴタゴタを吹き飛ばす

起死回生の公道1000マイル疾走するレース「ミッレミリア」の

準備と、その結果。

肝心の「ミッレミリア」がフェラーリのレーシングカーの大破して

観客を巻き込む大惨事で終わりますから、

どう考えてもスカッとする後味の良い映画ではありません。

カーレースの映画としても赤い車ばかりで、他社との区別が

殆どつきません。

人間ドラマとしても薄くて「フォードvsフェラーリ」の

クリスチャン・ベールのキャラクターの足元にも及びません。

【車を愛した】

【息子を愛した】

この二つも感涙するほどではない。

公道1000マイルをレーシングカーが走る?

ヨーロッパの道路って割と狭いですよね。

そこを時速300キロとかで走るって、やはり無理がある。

この年の大惨事で「ミッレミリア」は中止になってしまったそうですね。

妻ラウラ(ペネロペ・クリス)とエンツォ・フェラーリの

同志とも言える関係。

ラストでラウラがエンツォから貰った小切手を換金した件。

会社経営の知識が全くなくてよくわからないのですが、

結果的には破産前に

ある程度まとまった現金を手にして事件の処理に役立ったような

そんな気がしましたけれど・・・どうだったんでしょうね。

愛人に生まれた息子のピエロは現在のフェラーリの副社長だとか。

ラウラが「私の生きている間は認知してフェラーリと名乗らせないで」

と条件を出してましたね。

エンツォ・フェラーリさんって、優しいんだか?

優しくないんだか?

どうにも掴めない。

この辺りも感動出来ないんですよね(笑)

人間ドラマを忘れたマイケル・マン

レースシーンでレーサー同士の相克が描かれているのではなく、ただ当時のレースを忠実に再現したレース映像を見せるだけ。人間ドラマがない。

主人公のエンツォは経営者の側面しか描かれてないからレースシーンに彼の葛藤は反映されない。なのにレースシーンの描写がめっちゃ長い。正直何度かあくびが出た。

そして肝心のエンツォの周りで起きる人間ドラマも、正妻と愛人の板挟みになって悩む姿だけ。そんな話どうでもいい。

経営者としては利益、エンジニアとしては車の性能。そっちの板挟みで葛藤する姿を描いてほしかった。

それならばエンジニアとして追求したものがレースシーンにも投影出来たはず。

マイケル・マン監督作品という事で期待して見に行ったけど、今回はハズレだった。

全275件中、1~20件目を表示