「子供の目線から見たホロコーストのオーラル・ヒストリー。「三部作」と言わず続けてほしい。」メンゲレと私 じゃいさんの映画レビュー(感想・評価)

子供の目線から見たホロコーストのオーラル・ヒストリー。「三部作」と言わず続けてほしい。

『ゲッベルスと私』『ユダヤ人の私』は岩波ホールにて視聴済み。

岩波ホールが閉館してしまったので、三部作の第三弾がきちんと封切られるのか心配だったが、まさかの東京都写真美術館での上映。公開初日のトークショー付きの回が当日の1時ごろでも取れたので、観てきた。

『ゲッベルスと私』の衝撃に比べるとさすがに一段落ちるが、やはり真摯でフェアなドキュメンタリーで、共感度は高かった。

『ゲッベルスと私』はナチスの協力者側、『ユダヤ人の私』は迫害されたユダヤ人側の貴重なオーラル・ヒストリーとなっていて、いずれも話者は撮影当時100歳オーバーの「怪物」だったので、漂ってくるオーラもただごとではなかった。その点、今回は「まだ91歳」のひよっこなので、おじいちゃんとしての「圧」は普通でした(笑)。

オーラル・ヒストリーの収集は、個人史に傾注することでメタヒストリー解釈への扉を開くという意味で、ギンズブルグのミクロストリアを想起させる重要な試みであり、とくに戦争とホロコーストの経験者が寿命を迎えて、生存者がいよいよ限られてきた現代においては喫緊の課題であるといえる。

そんななか、『ゲッベルスと私』のブルンヒルデ・ポムゼルは、よくぞこんな逸材を見つけて来たと言いたくなるような傑物だった。ゲッベルスの秘書という、証言者としての立ち位置の稀少さに加えて、その聡明さと頑迷さ、冷静さと峻烈さにおいて、明らかに傑出した人物であり、悪に加担した過去を抱えてなお時代を生き抜いて来た女性の凄みを全身から迸らせていた。何より、ナチス側にいた人間にここまでフェアな形で機会を与え、詳細な見聞を語らしめたブラックボックス・フィルムのスタッフの胆力が、本当に素晴らしいと思った。

『ユダヤ人の私』のマルコ・ファインゴルトもまた、4カ所の強制収容所から生還したサヴァイヴァーらしい活力と迫力を画面内に漲らせていて、息を呑ませるものがあった。製作者が説得に説得を重ねて何とかカメラ前でしゃべらせることに成功したポムゼルとちがって、もともと「語り部」として103歳まで生きて来たバリバリの「運動家」なので、「名調子」であるぶん想い出補正が強そうな感じはしたし、話の新鮮味はだいぶ薄い感じがしたが、それでも証言の内容は強烈で、聴きごたえがあった。

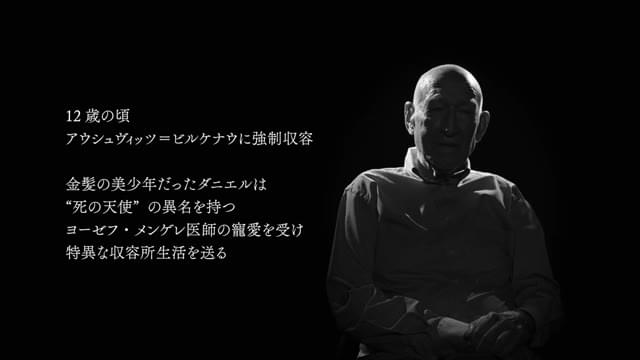

その点、今作『メンゲレと私』の話者であるダニエル・ハノッホの場合は、大戦時にはまだ9歳~12歳の少年であり、体験した事実もまた、あくまで「少年の目を通して捉えた」目撃談に留まる。製作者サイドが強調しているとおり、「少年が体験した収容所生活」だからこそ分かることもあるだろうし、「少年の無垢な眼差しを通した叙述」だからこそ見通せる何かもあるだろう。とはいえ、ドキュメンタリーとしては前二作と比べると若干薄味な印象は否めなかった。

また、今回のハノッホもファインゴルト同様、何十年にもわたってシオニズム運動に身を投じて来た「プロ話者」であり、名調子であるぶん、「長年語りつづけてきたルーティーン」の「危うさ」を感じさせるところもあった。たとえばポムゼルの場合は、自身が置かれている「ナチス協力者」としての危うい立場を正当化し、自らの誇りを守るために、ある意味必死になって記憶の奥底に分け入り、証言を紡ごうとしている「ぎりぎりの緊迫感」があった。

その点、ファインゴルトとハノッホの証言は、何百回と繰り返してきた「話芸」の一環でもあり、完成度が高い分、話しつづけているうちに「ちょっとでも面白い方向へと」意図せず歪ませたまま、固まってしまった部分もありそうな気もする。

とはいえ、語られる個々の内容はやはりきわめて興味深く、とくにメンゲレと過ごした日々に関する証言は、ポムゼル/ゲッベルスとはまた別の形で「ナチスの大物」の実像に迫る貴重な記録となっていた。

死体運びの話、カニバリズムの話などショッキングなトピックも多かったが、一方でホロコースト自体がショッキングなトピックだらけで、あまりにすべてがめちゃくちゃであるがゆえに、観客として聴きながらあっという間に「慣れてしまう」(「閾値が下がってしまう」)こわさも感じた。基本的に「いくら人を殺してもいい」という空気がいったん醸成されてしまったあとは(今のウクライナやガザでもそうであるように)もはや感性は鈍麻し「なんでもあり」になってしまうのだ。

むしろ、ドイツ敗戦後のユダヤ人受け入れにおいて、オーストリアの住民が猛烈に感じが悪かったとか、一方でイタリアの人々はやけに感じが良かったとかいう国の印象の話、ナチスドイツがやってくる前に母国リトアニアを占領したソヴィエト(ロシア)に感じている親近感などは、死体を捨てたり食べたりする地獄絵図の目撃談以上に、僕にはとても生々しく感じられた。

何事に対しても冷静に、多少のユーモアを交えながら、淡々と叙述していくハノッホの語り口は、内心ではシオニストの側に強い共感を抱きながら、それをあえて前面に押し出すことなく、あくまで公平で中立的なナラティヴを堅持しつづけるブラックボックス・フィルムのスタンスとも呼応している。

日本の場合、ドキュメンタリーというのはどうしても製作者の「怒り」または「共感」が先に立って、対立する(告発される)陣営から見たらただ単にムカつくだけの代物に成り下がっている場合が多い。この手の「告発型」の揶揄と独善に毒された攻撃的なドキュメンタリーは、少なくとも「分断」の解決や相互理解には、全く役に立たないどころか害にしかならないし、しょせんは問題意識を共有するマイノリティ間の傷のなめ合いや自己満足で終わってしまうことがほとんどだ(もちろん『三島由紀夫VS東大全共闘』のような秀逸なドキュメンタリーも存在するし、左派が撮ったなかでも『ゆきゆきて、神軍』や『A』のような大傑作もたくさんあるので、一概には言えないのだが)。

その点、ブラックボックス・フィルムの自己抑制的な姿勢とインタビューイに対する真摯で誠実な態度には、本当に頭が下がるし、これこそがドキュメンタリー監督が模範とすべき矜持であろうとも思う。

監督たちは、加害者側であるポムゼルに対しても、被害者側であるファインゴルトとハノッホに対しても、決して扱いや撮り方を変えない。敢えて「一つの型」を踏襲して、なるべく観客が両者を第三者的に検討できるよう、万全を尽くしている。

この土台と信頼感があったからこそ、ポムゼルは証言の場に立つことを了承したのだろうし、結果として製作者サイドとしても、あの貴重な歴史的証言を後世に残すことができたのだった。

そこには、あらゆる取材対象者に対する本物の敬意があり、立場が異なっても等しく丁重に扱い、映画内でも(観た出演者を「騙された」と怒らせるような)恣意的な差異性を作らない誠実さとフェアネスがあり、それでも製作者の真意は必ず正しく受けとめてもらえるはずだという「観客」に対する気高い信頼がある。

ぜひ日本でも、このくらいの「胆力」のあるドキュメンタリーがどんどん出てきてくれるとありがたい。

― ― ―

映画の終了後は監督のお二人、クリスティアン・クレーネス 、フロリア・ヴァイゲンザマー両氏(上映前のホールで、観に来た客の写真を撮りまくってて楽しそうだった)のトークショーがあった。

映画から伝わってくる冷静で理知的、紳士的なイメージそのままのおふたりでありつつも、政治的な使命感をしっかり口にされていたのが印象的だった。

右派台頭への危機感。反シオニズムに対する懸念。リベラル的言説の必要性。

そういえば、本当は出演者のハノッホ氏も来日される予定だったが、突然の怪我で中止になったとの由。

聞き役は渋谷哲也さん。敢えて英語で撮られた理由や、「少年の目線」で見たホロコーストの意義といった本質的な質問に交えて、巧みにご自身の解釈を織り込みながら、観客の知見を深められるよう誘導しておられたように思う。途中感極まって言葉を詰まらせるシーンもあり、自分にもこういう共感性があればなあと(笑)。

こちらとしては、多少いじわるで下世話な勘繰りではあるが、「これだけ10年以上もシオニストに寄り添ってドキュメンタリー製作に携わってきた皆さんから見て、ガザ侵攻やそれに伴ってイスラエル叩きが広がる現状はどう思われますか?」というのが、いちばん訊いてみたい内容ではあったが、さすがに面と向かっては訊けないだろうなと思っていたところ、積極的に「自分から」その話題を持ちだしておられたのはさすがだった。

彼らとしては、イスラエルの半分(のリベラル層)は現状の報復攻撃を是としておらず、そういった層との連帯をより深めていきたいといったスタンスだった。

まあ、内心はもっといろいろ、思うところがあるんだろうけどね。

監督はインタビューのなかで、「この何十年間、イスラエルとパレスチナは、脆い共存をしてきたことがはっきりしました」と語っている。

逆説的だが、この「脆い共存」こそが大切なのだな、と今更のように思う。

どちらも満足していない状況。どちらにも文句がある状況。常に不安定で綱引きが続いているような状況。悪が横行して、善を称する連中がそれを糾弾しながらもなかなか改善しないような宙ぶらりんの状況。そういう状況こそが、じつは「いちばん健全」なのではないか。

きっと、何事においても「理想」は実現されないあいだが「花」なのだ。

成し得ない「理想」に向かって尽力しながらも、理想が現実化していない「過程」のあいだが、まだいちばん「まし」な時代なのだ。

きっとどちらかの「理想」が本当に実現したら、たいへんなことになる。

たぶん、こと政治や権力の世界では、「理想」は実現しないほうがいい。

誰しも、自分の思うようにいかない世界は居心地が悪いし、不満がたまる。

しかし、誰しもが似たような不満をたたえながら、不安定に安定しているくらいがちょうどよい。その「曖昧さ」「雑駁さ」「不明瞭さ」を乗り越えて、「単純さ」「わかりやすさ」「清明さ」を指向しすぎた行きつく先が、血塗られた革命だったり、領土侵略だったり、ホロコーストだったりするわけだから。

分断を激化させない最大の良薬は、分断は分断として、分断している現状を肯定する(分断したままでも別に困らないと認識する)ことではないかと個人的に思っている。

ホロコーストも忘れちゃならないし、ベトナム戦争も忘れちゃならないし、3.11も忘れちゃならない。ただ、世の中に絶対的な正義は存在しないのは確かだけれど、あまりに相対主義に陥ると今度は世界を見誤ることになる。

被害者と加害者の関係性は常に可変的だし、被害者の側にも加害者の側にも悪意と善意は入り混じっていて、そこには直接戦争に関わらない無辜の犠牲者もたくさん巻き込まれる。

自分のなかで「両論併記的なスタンス」を立脚したうえでなお、自分なりの共感のありかを探っていくのは、なかなかに難しい作業だ。

その際の思考力を高めてくれるのが、不偏不党の立場で集められた知識であり、その検討を通じて繰り返される思考実験であるとするならば、ブラックボックス・フィルムの製作した「ホロコースト三部作」ほどに有益なドキュメンタリーもない。

質疑応答のなかで、監督たちは、もともと三部作と決めてやってきたわけではなくて、とても難しいことかもしれないが、本当はあと二作、「抵抗者(レジスタンス)」の証言と、「実行者(ナチス)」の証言を撮ってバランスを取りたい、と言っていた。

心から実現することを願いたい。