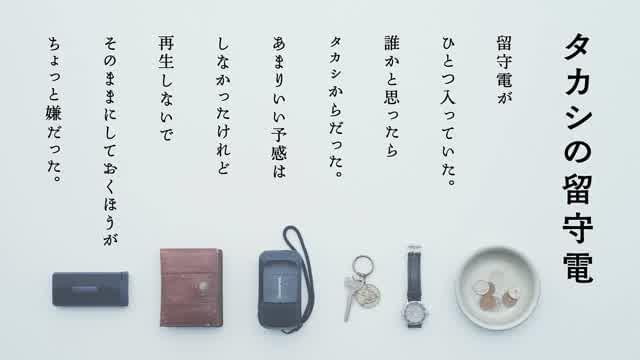

PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価

全1016件中、861~880件目を表示

ボロアパートへの郷愁

予告編でひきつけられ錦糸町の映画館へ向かったものの着くや満席完売で土曜は断念。

月曜昼に今年59本目で一番の混雑の中見ることができました。

学生時代~社会人初期の6年間裸電球四畳半一間家賃2万弱の都内借家経験者としては平山さんの家は外観と美術部製作の室内が合ってない(外階段あるのにメゾネットの内装)のがちょっと気になったものの作品内容にはとても満足。主人公がスタイリッシュでとにかく魅力的です。ホントにこうありたいなと。

1986年の漫画「迷走王ボーダー」が好きだった人はこの感じわかってもらえると思います。

離婚経験ある人なら共感出来ると思える映画

小津安二郎作品より山田洋次作品に近い

平山の名はヴェンダース監督の敬愛する小津安二郎監督作品の笠智衆氏の役名に由来しているという情報は事前に得ていた。ただし、当然のことながら、小津監督作品とはテンポが異なるように思われた。

柄本時生氏演じるタカシとアオイヤマダ氏演じるアヤと一緒に車に乗って移動するようになったところは、山田洋次監督作品の『幸せの黄色いハンカチ』を思い出したが、そう長くは続かなかった。

次に、中野有紗氏演じる姪のニコが家出してきて転がり込み、麻生祐未氏演じる妹との久し振りの再会を懐かしむようになり、そういう展開も、何かありがちに感じた。

石川さゆり氏演じるスナックのママが歌ってくれるのは良かった。三浦友和氏演じる元夫との関係や遊びも面白い。

そうした身内や女性との関係の面白さは、「フーテンの寅さん」シリーズにもありがちで、やはり山田洋次監督の世界に近いのではないかと思った。

最初の方は、車に乗せてもらって仕事に行っているのかと思ったら、自分で運転してアパートから出かけていた。行きつけの飲み屋に行くときには自転車で行っていたけれど、それも飲酒運転だから止めてほしいものだ。

カセットテープも、曲によっては高額買取の対象になるものがあることがわかった。

エンドロールの最後に木洩れ日の映像と説明がある。

東京・渋谷区17カ所の公共トイレを、世界的な建築家やクリエイターが...

いろんな生き方があるけど、これはひとつの理想の生き方

いつもの日常を充分と感じつつ口角を上げて過ごす。目の前のことをきちんと果たす。そして、出会った人にやさしくする。ひとつひとつのことは誰でもできそうなことだし、安アパートに住むレベルなら誰でも手が届くこと。でも、主人公平山のような生き方はなかなかできない。その意味でPERFECT DAYSというタイトルは、なるほどと思った。

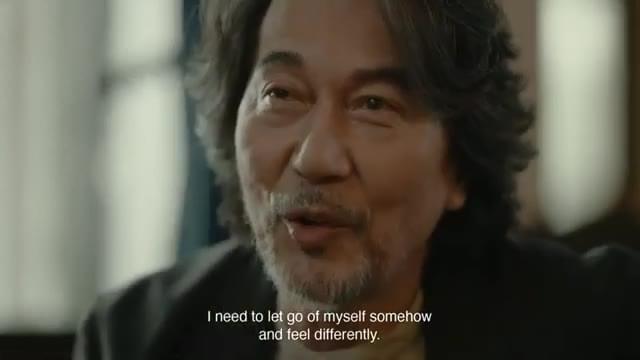

今は禅の修行僧のような生活をしているけど、そこに至る人生にはいろいろことがあり、悲しいこともあったのだろうという深みも感じた。平山の妹を抱きしめた後の涙や、エンディングの涙目は胸に迫って来る。涙の理由をあえて説明しないで、観客の想像に任せているので、深みが出ている気がする。

場面場面でスカイツリーが写される。お金や評判を気にする普通の生き方を象徴しているのだろうと思った。平山のすぐ隣にもそういう世界があるけど、平山はそっちには行かない。同僚のタカシのような、目の前のことをきちんとやらずに欲求はあるという人がいても、そっちに流されない。缶コーヒーやカエデの若木などの小さな幸せを楽しむ。「こっちは誰でもできますよ」「目の前の普通ことを充分と思うこと」ということなのかもしれない。

男優賞の役所広司はもちろんだけど、姪のニコ役の中野有紗、タカシの交際相手役のアオイヤマダ、タカシ役の柄本時生らも良かった。

海外映画の気がしない

人間くさくて、たどたどしくて、愛さずにいられない

クリスマスに役所広司に逢いに行く…⭐︎

カンヌの主演男優賞をとってから、いつ公開されるかと楽しみにしていた作品をようやく鑑賞。

おそらく台東区あたりのオンボロアパートからトイレ掃除に向かう役所広司演じる平山の

「パーフェクト」と言えるルーティンの日々を淡々と描いていく。

冒頭、出勤のシーン。

(玄関?)ドアから出て、まず空を見上げる。

そして、これまたボロっちい自販機で缶コーヒー(やはりBOSS(笑))を買って軽自動車に乗り込んで

最初の聞くカセットテープ(カーステレオがカセット式)が、アニマルズの「朝日のあたる家」!

東京の夜明けと相まって渋い。

ここですっかり映画の中。

全編に渡って洋楽が流れるが(日本の曲も一曲あり)、知らない曲でも何だか引き込まれてしまう。

毎日のルーティンの中の何気ないエピソード。

銭湯、浅草の一杯飲み屋、石川さゆりがママのスナック。

(石川さゆりが日本語で「朝日のあたる家」を熱唱するのは笑ってしまった)

そんな全てに丁寧に向き合っているような平山が愛おしく感じる。

大きい動きがなく2時間余りの映画なので、隣の女性はオヤスミされていた。

しかし、やはり映像が美しく 空と木々の木漏れ日が何度も描かれて

それに見入ってしまった。

ラストシーン、仕事に向かう平山が車の中で何か込み上げて来るものに本当に

本当に悲しいような、それ以上に幸せそうな泣き笑いの表情にこの映画の

全てがあるように思う。

…で、この作品がパルムドールではなく、主演男優賞なんだと改めて感じた。

幸せとは何かを問いかける、アートのような映画

決してセリフが多いわけではない中、日常に溢れる幸せを研ぎ澄まして、感じさせてくれる映画。

役所さんが出てるから見ようと思ったが、役所さんだからこそ完成した映画でもあったと思う。

何も喋らずとも、主人公の感情がわかる。何故か貧相な暮らしをしてるように見えない不思議。日々の暮らしが乱れることが不満。そして、何よりイケおじ。お金がなくても幸せ。

こんな生活を憧れてしまう。

東京というギラついた街の中で、質素な生活を噛み締めている描写をみて、こんな暮らし方もありだよなと新しい発見。

結論ありきでなく、謎を残すような感じも良かった。

また、みたくなる作品。

・なぜ、あの家での一人暮らしが始まったのか?

・妹に言われた言葉の意味は?どういう家族だったのか。

・あのスナックに通うようになった理由

・若者はテープの音楽に何故憧れるのか。軽トラのエンジンを切るときの「ピピピィ」という音が何故心地いいのか(現代へのメッセージ)

spotifyをお店?と聞く言葉からさえも、音楽の価値だったり、メッセージ性を感じる。

映画のもう終わりか、という感情は否定的なものでなく、この心地よい生活をまだ見ていたいという肯定的な感情だった。でもそれは、自分自身の生活から見出すものなのかも。

思わず、帰りにはハイボールを買ってしまった。

人は完璧な歯車になる冪だ

名匠ビム・ベンダース監督作品を、まだ見た事が無かったので、本作を鑑賞しました。

主人公は下町(浅草)に住み、都会(渋谷)で仕事をする。

よって、映画から醸し出す空気に"ハイカラな渋谷区の住宅地"はなく、あくまで浅草だ。

その浅草に住む主人公の部屋にあるのは、沢山の 本とカセットテープ

彼は"かってのインテリ人間"だったようだが、イレギュラを避ける生活の中で、まるで機械人間の様に

ルーチン化した 穏やかな日々 をおくり

姪が来たとき以外は、部屋に鍵を閉めない程 不用心な事さえ、ルーチン化してしまったようだ。

それは、"空き巣に入られる"といった イレギュラな事さえ ないものとして、生活ルーチンは組立られている。

即ち、几帳面すぎたり、繊細だから、ルーチン化したのではないということ。

彼の日課のひとつは 公園に行って、ファインダーを観ずに、アバウトに"木漏れ日"の写真を撮る。

アナログカメラだからこそ、とうぜん失敗も成功もある。

だが、その失敗を、微妙に改善する事が、唯一の”許された変化”であり、「失敗もしたけど、気付いた時に、微妙に改善した」ていう完璧なルーチンの中で 出来事である。

そして、当たり前に蓄積された カイゼンの結果は捨てずに証拠として、保管する。

これは彼の 日常生活の記憶・記憶の確認であり、日々見る夢も同じであろう。

主人公は まったく 人との関わり合いが嫌いなのかと言うと、そうでもない。

週に1度 洗濯をした帰りに、スナックに立ち寄り、話をする事を日課とし、

姪が訪ねてきた時も、スナックママの前夫と面した時も 表情豊かに、歓迎した。

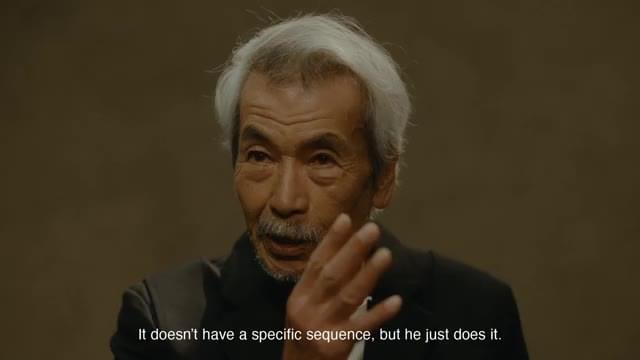

彼が無口なのは「会話の内容ルーチンがない」からだ。

無駄な会話は不要と言う事。

実妹の「まさか、本当にトイレ掃除しているの?」と言うセリフから、

おそらく、主人公は かって"真逆な生活"をしていたのかもしれない。

その"きっかけ"を、垣間見れるヒントが映画中にあれば、主人公をもう少し 掘り下げる事ができて、映画に深みが出たのだと思う。

でも、主人公は 裕福な会社経営者 ではなく、「すばらしき世界(2021)」の前生活のように、

自分で何かを 自由に、能動的に起こす ラッセル車のような 生き方 をしていたのだと僕は推測する。

かって社会は"機械の様に生きる"ことを揶揄したが、AIに 人間のポジションを奪われつつある現代では

社会の中で けして「代えがたい人間・歯車・社会の部品」として、完全な形に成る事こそ

社会から"必ず必要とされている人間"なのだと、主人公は悟り

主人公は孤高の人として、懸命に働き続けたのだと僕は演繹(えんえき)する。

この映画を 観ている最中「おくりびと(2008)」の方が、

日本人が創った故に、"日本人の職人気質"=孤高の人 が観れると想った。

トイレコレクション

浅草の飲み屋良かったなぁ…、あれは通うわ。あ、めっちゃヴィム・ヴェンダース映画でした。俳優役所広司を観に来た先輩方からは"聞こえる欠伸"が連発されてましたね。ホントに勘弁して頂きたい(その割にマナーは有り難い感じだった)。

無口に対する違和感(映画の場面の為にしか見えなかった)と当然な飲酒自転車を除けば、50オーバー(バツなし)独り身としては結構シンクロするところもあり、印象的な映像共々楽しむことが出来ました。「普通」を切り取る目的(目的なので普通ではない)なので、其々のエピソードや結末に消化不良な方はいらっしゃるかもしれませんが、変に説教臭くないので「これから辿り着くかも知れない場所」としては、良い映画だったんじゃないかなと思います。欠伸しながらノンビリみましょ♪

追記:トレイン・スポッティング世代としては平山さんのあの部屋の紫外線ライト…ヤバくね?って思いましたね笑(隠喩としてはロックストックトゥー・スモーキング・バレルズのアレですが)

そういった意味でもいわゆる"邦画"ではないんでしょうね。

これは個人的幸せ探しの話しじゃない。平山は…

映像が素晴らしかった!特に目を引いたのは隅田川の河川敷で三浦友和と影踏するシーン。

一体どうやって撮ったんだろう?七色の光、背景に露出を合わせると人物の顔がかなり明るく飛んでしまう。肉眼で見るにはもう少し暗いはず…。

スカイツリーのライトが波に揺られてる様子、まるで絵筆を水に浸した時のように絵の具が混ざる。

背景はカメラを完全に開放にしている。ネオンが丸い。

朝日、夕日、アパートの紫のライティング、街の夕景・夜景、麻生祐未とのシーンの朱い照明。夢のモノクロ映像…。

パリ・テキサスでも感じたけれど、やっぱり色彩感覚がずば抜けてる。

最初に観た時は映像や音楽に気を取られてたけど、これは小さな幸せを探してどうとかの話じゃない。

何か過去に社会的な罪を犯してしまった。初めて観た時から、平山のラストの泣き笑いがずっと気になっていた。あれは、悲しみの中にやっと歓びを見出した。初めからああじゃなかった。歌の歌詞を調べてみても、わかる。

それでも、それでも朝はまたやってくる。何とか生き直せる。

平山にも妻子がいたのかも知れない。身なりや身のこなし、仕事に対する姿勢や能力からして他の仕事もできたはず。

三浦友和との会話。

三浦友和に話してたんじゃない、自分に言い聞かせてたんだ。

「生きていて何の意味もないなんてことは無いですよ!」

肚を決めて、踏ん張って生きてゆこう。「どうだい、これが今の俺だよ」。これからは影の中に陽を探して…。

心地いい映画だった

人生を磨く

行間が多く、セリフは少ない。大きな出来事が起こるわけでも、明確なメッセージがあるわけでも無いのに、なんだろうこの胸のざわめきは。当たり前だと、めんどくさいと思っていた毎日は、こんなにも美しくて素晴らしいものだったのか。なんと言い表せばいいのか分からないが、一生心に留めておきたい、今年ベストの映画だった。

〈こんなふうに生きていけたら〉のキャッチフレーズ通り、平山の人生はすごくカッコイイ。玄関前に必需品を並べたり、毎朝空を眺めたり、小さな照明の下で本を読んだり、どれもこれも自分の日常に取り入れたいものばかり。世界中が生きずらさを身体で感じた、2020~2022。1人で生きることが辛い、苦しいと誰しもが思ったはず。しかし、そんな世界で小さな幸せを見つけるというのは、ある種の生きる術であり、孤独を感じない唯一の方法じゃないだろうか。そんな空白の3年間を経験した我々にとって、主人公の平山は憧れの生き方をしている。無論、その"空白"は今なお続いており、いや、あの病気が進行させてしまったと言った方がいいのか。人の目を気にしたり、孤独を抱えながら生きる世の中で、この映画の世界は一筋の希望であり、この世界で生きることを肯定してくれたような気がした。

主人公を寡黙な人物にすることによって、主人公もその他の登場人物も、全員魅力的で輝いて見える。〈ほとんどの時間が無言の演技で支配している〉と予告で流れる感想にあるように、役所広司はほとんど口を開かない。それでいて、観客の心を震わせることが出来ている。ラストカットなんてすごい表現力だ。大好きなシーンは数え切れないほどあるけど、特にお気に入りなのは三浦友和との影踏みのシーン。日本映画界の重鎮2人が、意気揚々と子どもみたいなことしていて、すごく微笑ましかった笑 2人って共演したことあるのかな。もしあったら作品名教えて頂きたいんですけど...、記憶にないくらい珍しい組み合わせで、海外の監督だったからなし得たことだな〜と思ったり。役所広司と三浦友和の役柄が逆でも、めちゃくちゃいい感じになっていた気がするな。逆パターンも見たい😁

日本を舞台にしているのに同じ日本に思えず、ドイツの監督なのに、日本人監督が描く日本よりもリアルで鮮明に描かれていた。トイレや居酒屋、スナック、コインランドリー等のロケーションのセンスも抜群にいい。ヴィム・ヴェンダースは日本のことを日本人以上に理解している。この国の善し悪しどちらも絶妙なバランスで作品に取り入れているし、なんたって日本を舞台にした作品なのに70年代の洋楽がピッタリハマっている。ヴィム・ヴェンダースが監督だけど、一応本作は邦画という扱いでいいのかしら。もしそうだったら、これまでの邦画で1番音楽が輝いている作品だと断言していい。ここ2日間はプレイリストをリピートとし続けています。

フィルム映画のような縦横比もまたいい。エンドロール後だってカッコよすぎる。本作でしか味わえない養分がたんまり。思いっきり抱きしめたくなるほど、全てがたまらなかった。もう言いたいことがありすぎるけど、ひとつ言いたい。この映画は今を生きる全ての人に送る、最高の人生賛歌作品だ。

世界に生きている全ての人の姿に重なる物語。(1ヶ月後の再鑑賞を追加して)

素敵なロマンスはない。

友情も出会いもない。

しかし普通の人間はいる。

その人は朝起きて、支度をし、仕事にゆく。

仕事が終わり、自分の時間を楽しみ床に着く。

そして次の朝が来て、支度をして仕事にゆく。

毎日その繰り返しだが、幸せに満ちている。

眺め、発見し、生きがいを感じる主人公。

主人公の平山は自分のペースで生きている。

いつもと何かが違うと、ちょっと窮屈に思う。

平山は何故このような生活をしているのか?

カセットテープで音楽を聴く1980年前後の世代、

そこで平山の時間は止まったままなのか?

淡々と進む物語の中に、明確な答えはない。

感じること、見えること。

それは、世代や性別、職業に関係なく、

観ているみんなが「平山」なのだと気が付く。

彼と同じ毎日を送っていることに気が付く。

楽しみや悲しみを持っていることに気が付く。

彼の後ろ姿は自分の後ろ姿なのだと気が付く。

ラストシーンの顔。

彼の心にある感情。心に刺さった傷跡。

家族のこと。仕事のこと。求めるもの。

幸福感。喪失感。重ね合わせた自身の姿。

平山の夜。

誰もが感じる夜。

※

「再鑑賞後に … 」

この作品と長く付き合えるのか?

そう思い、再鑑賞をしてみた。

見えなかった部分が浮き上がり

前回よりも強く「そばに在るべき存在」

そう感じるようになった。

特に「小さな音」は「光の揺らぎ」と同等に

そこにあり、大きな存在を感じた。

※

淡々と生きることが最高の幸せである!

この映画の極論は、人生は100%完璧で幸福だということでしょうか。つまり今が不幸せだから足りないものを求めて希望や夢だと言って足掻くことなどに意味がなく、今生きていることの幸せを享受し淡々と生きていくのが美しくてパーフェクトな人生なのだということなのでしょう。設定ではトイレ掃除といいう職業です。職業に貴賎はありませんが、行う人にとってはある意味プライドを捨てた職業かもしれません。それをまるで宝の時間のように役所広司は淡々とやり抜いていくのです。もちろん悲しいことや辛いことがあって泣いたり苦しんだりしますが、その全てが満面の笑みに変わっていくのです。生きることの幸せは日常にしかないと高らかに歌っているようです。人生はあるがままが一番幸せなのだとつくづく思いました。劇中いろいろな金言が囁かれます。「変わっていくのが人生であり、変わらなければならない」「今と今度は違う」「木漏れ日は刹那である。一度しかないものである」。役所が木にすごい執着を持ちますが、きっと生命の不可思議を感じているのでしょうか。私は、毎日の日常の繰り返しに眠ってしまうかもしれないと危惧していましたが、最初から最後まで人間の日常を深く描く魅力に取り憑かれたようになって、あっという間に観終わった気がします。ありふれた姪との別れでさえ涙が滲んでくるのです。この作品は間違いなく多くの人の心を打つと思います。それは私たちの日常の美しさを隅々まで描いているような気がするからです。

追記 江東区、墨田区、台東区、そして隅田川の背景が心に沁みます。仕事などで何度も足を運んだ故郷のような場所です。

昨日は丁度

友人の帰国と共に開催された対談企画にお邪魔していた。その席で彼が対談していた相手は、超紐理論で一躍一斉を風靡した素粒子物理学者の橋本幸士先生だった。この橋本先生に僕は企画実施前に話しかけ、アインシュタインとボーアの論争について質問を投げかけていた。その会話の延長で、存在とエネルギーと何物も逃れられない力、重力について気付きを与えて頂いた。それは全てにおいて、量子のなせる世界だったのであるのだが。

本作はその対談の翌日に観た◎

それ故に描かれている世界が非常にわかりやすく伝わってきた。そしてこの映画を描いたヴェムベンダース監督の力と、素粒子の如き役割に徹した、役所氏に心の底から敬意を送る気持ちになれた。特に、素粒子でありながら見えるが故に感情移入し易い人間と言う生き物の心の変化を具に浮かび上がらせ時に迫ってくる演技に驚嘆を感じた!

まさにパーフェクトデイである(^^)

そして最後に本作を観るきっかけをくれた

僕の大好きな曲の一つであるルーリードの

パーフェクトデイに感謝したい🙆

ありがとう。全てが一つへと戻るまでに!

全1016件中、861~880件目を表示