今年20本目(合計1,112本目/今月(2024年1月度)20本目)。

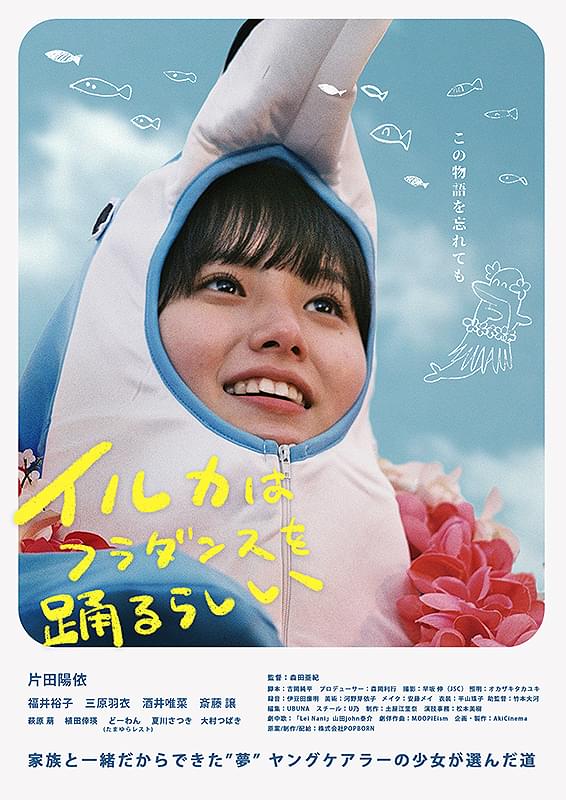

いわゆる「ヤングケアラー」の子の職業選択権などを扱う問題提起型の映画…には見えます。

ただ60分ほどの映画なので、そのことはちらっと出る(なお、「ヤングケアラー」という語も出ない)ものの、終始明るい映画であることは明確で、一方でこの映画はクラウドファンディングで作られた経緯があり、そこでは「ヤングケアラー」という語は出ていました。私は出資はしていませんがサイトがあったのは知っており、どの程度扱われているのかな…と思ったらほとんど扱われていませんでした。

そうすると、60分ほどの短い準短編と言いうるこの映画で述べたいところは…というのもはっきりせず(ハワイに行くだの行かないだのという話で8割の話題は尽きる)、一方でヤングケアラー問題について問題提起をして何らかの「回答」を出している映画とは明確に違うので、そこが厳しいかな…といったところです。

ストーリーとしては、認知症が出始めたかな…というおばあちゃんと「ハワイにいきたい」というものの予算不足で何とかなるかならないか…という「いろいろな工夫」を描いた作品で60分ほどなので無駄なシーンがほぼなく、「趣旨がわからない映画ではない」点はいえます。ただ、一歩進んで問題提起のタイプの映画だと解するとそれはないので、どう採点するかが難しいところです。

評価は以下くらいです。

ただ、当方は行政書士の資格持ちで、この論点が法律上どういう解釈になるのか等把握までしてから見に行ったという「特殊な属性である」点は明確にしておきます。

-------------------------------------------------------

(減点0.5/ヤングケアラー問題に対する問題提起が何もなく、事実上観客に丸投げ状態)

・ もっとも60分というほどの映画なので、これを扱うと60分では到底結論が出ないことから、ヤングケアラーの子の「ハワイに行く工夫」を色々描いたという「子の工夫」のほうにストーリーを寄せたというのは理解はできるのですが、やはり今現在でも現在進行形で問題提起がされているヤングケアラー問題に対しては何らかの「映画なりの回答」が欲しかったかな、というところです(問題「提起」がされているのかも微妙。実は「ヤングケアラー」という語すら出てこない)

-------------------------------------------------------

(減点なし/参考/ヤングケアラーと民法877条ほか)

ひとくちに「扶養義務」といってもいろいろなものがあります。

(1) 親が未成年の子、それに準じる年齢(※1)まで、親が子に負うもの

(2) 夫婦相互間

(3) 直系血族と兄弟姉妹(877条)

(※1) 大学進学が当たり前になった今、一般的な4年制大学を想定したとき、22歳までは「延長して」負うもの、と解する(あるいは留年しても、常識的な範囲まで)のが通説的な理解です。

このうち、(1)と(2)は「生活保持義務」といって「自分と同じ生活水準を相手にも与える義務」、(3)は「生活扶助義務」といい、「もし余裕があれば、その余った経済力で与えられる範囲で与えるだけのもの」というのが普通です。

そしてこの映画でいうヤングケアラーは、(3)にあたるケースであり、ほかには、(3)が参照するように、いわゆる生活保護申請時の「兄弟姉妹などへの調査」、あるいは「きょうだい児(※2)に関すること」がありますが、これも「もし生活に余裕があれば…」程度で、「自分を犠牲にしてまで扶助せよ」とはなりません。生活保護を申請すると、「兄弟姉妹の話」になりますが、そこでの問い合わせは形式的なものであるというのはご存じの通りですが、それでも行われるのは877条と生活保護法ほかの規定があるからです。

(※2) ある家庭に子が2人以上いるとき、ある子が障がい児(者)である子が健常者の場合、それを「健常者の側からみた視点で」、本人(健常者にあたる児)を「きょうだい児」といいます(姉妹兄弟関係なく使われる)。なお、障がい児(者)にも色々あり、重度身障でも自立して健常者並みの生活力があり、時として逆転することも当然ありますが(大震災などで経済事情が逆転することさえありうる)、そのような文脈では通常使用しません。

つまり、ヤングケアラーの子もその要扶養者に対しては「自己の経済・家庭等をそのままにすることを前提に」余裕があれば、程度のこと以上は民法上も行政も求めてきません。ましてヤングケアラーの子の場合、その子の進学や就職がそれによって阻害されるのは不当であるという事情から行政が色々聞き取って「それならこちらで対応しましょう」ということで結局老人ホームなどに入居することになるからです。ただ、その「行政につなぐまで」が制度上わかりにくかったり、仮に行政につないでも福祉行政の課にいても「親族をみるのは当たり前」みたいな回答をする職員がいたりというのもこれまた事実です。

ところがこの映画ではこの「ヤングケアラーの子の進路選択、将来の住まい、人生設計…」といった部分は多少出ますが(教員との進路調査か何かのシーン)、後はもう60分「ハワイに行く行かないの工夫のお話」になるので、問題提起がなく(行政が出る余地もなかったりする。福祉課等も一切出てこない)、それもそれで「趣旨は理解するが、数少ないこの手の問題提起型のタイプではもったいないな」というところです。

(減点なし/参考/いわゆる「ヤングケアラー」と旧民法と現民法での解釈)

旧民法といっても、第二次世界大戦より前の帝国憲法だったころの民法です。このころは親族編は「家族中心」の作りで、個人があまり尊重されていませんでした。「家族を支えるために各自協力せよ」といった趣で、このころには「子に対して親を「実際に」介護せよ」という大審院(現在の最高裁にあたる)の判例もあります。

ただ、戦後になって作り直された民法では「個人の尊重」がうたわれるようになったため、このような「具体的な協力」を求める規定は削除され、解釈上も、あるいは関連する法(生活保護法など)も、「余裕があればお金を出してもらえれば」といったものになり、実際に「(ヤングケアラーの子の当事者の)進路を奪う」といったことには「法律上の解釈上」ならなくなりました(ただし、福祉行政がしっかりしていなかったり不親切だとやはり同じ結論になるので、そこは注意が必要)。

17歳は止まらない

17歳は止まらない メイクルーム

メイクルーム メイクルーム2

メイクルーム2 残念なアイドルはゾンビメイクがよく似合う

残念なアイドルはゾンビメイクがよく似合う ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に