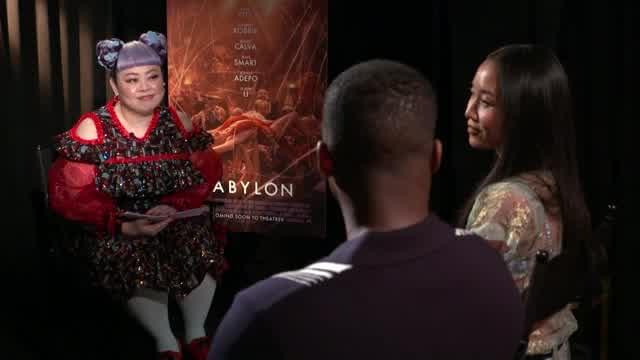

バビロンのレビュー・感想・評価

全318件中、41~60件目を表示

ハリウッド映画界の光と闇

映画冒頭象から💩酒池肉林溢れたパーティが狂った映像。

どんな展開になるのかワクワクしましたね。

主人公のマニーは、映像の世界に憧れている。

ネリーは女優になる為ならなんでも来いの破天荒な女性を見事にマーゴットロビーは素晴らしい💕

そんな2人が出会い人生が無声映画時代からトーキー映画と見事に発展していったハリウッド映画界。

3時間と長い映画でしたが、癖強役者が面白くジャック役のブラッドピッド最高です。

それぞれの役者のストーリーが本当に面白い描き方で

前編通して、監督の映画愛を感じる映画でした。

ハリウッド版『蒲田行進曲』?

<映画のことば>

映画は低俗なものか。

映画は大衆の心に刻まれる。

演劇を観る金や教養のない人々はボードビルや町の映画小屋に通ったんだ。

そこには、夢がある。銀幕に映る世界は意味を持つ。

「象牙の塔」の君たちはどうか知らんが、市井の人々は映画に深い意味を見出だす。

君には分かるまい。

ブロードウェイで10万人が見れば世紀の大ヒットでも、映画なら大コケ。

<映画のことば>

「セットに行ったことは?」

「ないです。」

「楽しいぞ。世界で最も魔法に満ちた場所だ。」

「そう聞いています。」

もちろん、映画は観て楽しむもので、製作する側の立場ではない評論子には推測でしかないのですけれども。

しかし、芸術の一つの分野として「真」とか「美」とかを追求する映画製作の世界は、決して「ありきたり」なものではなく、混沌としたものなのだろうと思います。その混沌の中から(自分なりの)「真」とか「美」とかを見いだし、つかみとった者だけが、名優・名監督・名プロデューサーとしてのしあがることが出来るのかも知れません。

そうして、その混沌は、映画作品が追い求める「真」とか「美」とかが深ければ深いほど、またいつそう混迷の度を極めるのではないかと想像します。

まして、サイレント映画からトーキー映画への過渡期という混乱も重なる中で。

本作は無声からトーキーへと映画製作のスタイルが変わる時代を背景に、そういう映画界の有り様を描いた一本ということなのだと思いました。

地元では大手の興行会社から独立して長くミニシアターを経営していた館主さんによれば、映画館の経営を含めて、映画を取り巻く世界は、ほとんどオタクでなければ立ち行かない世界とおっしゃられていたことが、評論子の記憶には、ずっと残っています。

きっと、製作の現場だって、そんな世界なのだろうと推測します。本作が、その全編を通じて漂わせているような。

本作の題名は、古代メソポタミア地方の都市・バビロニアの栄枯盛衰(歴史的な混沌)をなぞらえるものでしょうか。

ハリウッドの時代の流れ・変遷を大きな背景としてオーバーラップさせながら、そんな混沌(無秩序?な)世界を生き抜いてきたマニーやラロイ。その生きざまが、心に刻まれる一本でした。

そういうことでは、映画を愛して、その愛情で映画を一本の育んで(作って)いく人たちの生き様を、声高に主張するのではなく、何気なく…反面、余すところなく描いているという点では、同じく「映画讃歌」としては素晴らしい出来だった『蒲田行進曲』を彷彿とさせる一本でした。評論子には。

佳作であったと思います。

疲れる

狂騒的で山あり谷あり。過剰だし回しすぎだしわざとらしいしもったいつけるしフラグもがっつり置くしこんな疲れる映画もめずらしかった。

ネリー・ラロイ(マーゴットロビー)の中枢神経がダイナミズムへの渇望に侵犯されている。そんな太く短く生きろと強迫されている薬中女とトーキーへの転換期に居合わせたダグラスフェアバンクスタイプの老優と映画を夢見たメキシコ移民の話。

昔ティントブラスのカリギュラという映画があった。レンタルVHSで見たことがあるがぼかしだらけでなにをやっているかわからない。つまりローマ帝国とは日毎乱交パーティーをやっているところだという話だったが、Babylonの中のハリウッド黄金時代はカリギュラのローマ帝国以上だった。それはあるていど現実でもあったのだろうが扇情的に描かれ個人的には興味深さよりも持て余すところが大きかった。

撮影シーンではアスベストが降ってくる。

カメラマンが熱さと窒息で亡くなるトーキー撮影シーンは過剰で、色の浅い黒人奏者に靴墨をつけろという場面は感傷しすぎだった。(1930年代に黒人が黒く塗れと言われたら概況からしてハイわかりましたと即答するのではなかろうか。)

コンラッド(ピット)の自死はフラグを立ててたっぷり長回しするのがあきらかに冗漫だった。伯爵の地下牢もそこからの脱出劇もやりすぎで、ネリーの失踪は感傷的で、結末のコラージュは総括しすぎかつ引っ張りすぎだった。

とはいえDamien Chazelle。腐っても鯛というかやりすぎが凄みになっている──と見ることもできる、とは思った。

Imdb7.2、RottenTomatoes57%と52%。

評は完全に二極化していて反発する批評家はすごい剣幕でこきおろしている。なんか辟易するタイプの映画で、酷評には首肯するところもあった。が、嫌だったが底力もあった。

労作なので賞レースには好かれている。

好かれすぎマーゴットロビーがさらに株をあげたしDiego Calvaは強い目力をしていた。ピットはなんとなくわざとらしかった。

個人的にルーカスハースとエリックロバーツに感慨があった。どちらもB級常連でメジャー映画に出なくなった古い名前だが、旧世代なら刑事ジョンブックのアドラブルなルーカスハース、コカコーラキッドの変なエリックロバーツを覚えている──のではなかろうか。ふたりとも重要な役で出ていたのは小さな驚きだった。

ララランドに感心したじぶんとしてはDamien Chazelleらしくないと感じるところが大きかった。洗練からわざと外しているような人物づくりや絵づくりをしている。それをどう見るかは人それぞれだが、とりあえずあきらかに三分の二に短くできる映画ではあった、と思う。

今なお続く栄枯盛衰

前半はなんでもありのサイレント時代のハリウッドを、対照的な二人の若者のサバイバルを通して描く。のし上がるためにはセルフイメージもコネの作り方も問わないネリーと、大物の付き人から始め地道にステップアップしていくマニー。

ネリーの盤外戦術の中に○営業的な要素が無かったのが意外だった。登場人物には複数のモデルがいるらしいのでそちらへの配慮か、Metoo的な配慮か。

後半は映画がサイレントからトーキーに移行し、サイレント界の大物であるジャックやネリーが時代の変化に翻弄される様子が描かれる。声の演技の有無でこれほど命運が分かれたことに衝撃を受けた。おそらく現代でも、特撮やCGの発展に伴って消えて行った才能は少なくないのだろう。

映画の位置づけが大衆娯楽から文化の一角へと変わり他分野への影響力が大きくなるにつれ、業界に厳格なクリーンさが求められるようになるのも現代の芸能ジャンルと変らない。

過去のハリウッドのダーティーさを露悪的なまでに描いており、そちらに目が奪われがちだが、映画史を一つの視点からまとめた一本として楽しめた。出演者が他の作品では見られないようなキャラクターを演じているのがもう一つの見どころと言える。

本作は1920年代が舞台。あと100年したら現代の映画業界を描いた「バビロン」が誕生するのかも知れない。

もう3時間越えは勘弁してちょ

ジジイは水絶ちなど事前準備がめんどくさいねん!

が、時間は気になりませんでした。

エンドロール前ぐらいかな。要らんのは。

それはそれで演出者にとっては必要なんでしょうが。

マーゴットロビー目当てですが

人の注意を聞かない馬鹿女を熱演。

最後はそうなるやろうな、と思ってそうなりましたとさ。

ブラビはやはり出ているだけで映画が締まりますよね。

70点

5

MOVIX京都 20230225

今回はさすがに喪失感が邪魔すぎる

感想としては群像劇としてそこそこ面白く

割と斜め上を行ってくれる展開は見ていてそこまで長くは感じなかった。

若干は長かったけど。

この映画は、映画のための映画であり

監督の映画愛はさすがに感じる事ができる。

でも、その表現にチャゼル映画につきものの

登場人物に何かを失わせる必要があるのか?

高揚感と共に繁栄を映し出してほしい。

デイミアンチャゼルは、登場人物に何かを失わせなければ

物語を描けない何らかのフェティシズムがあるのだと思う。

感想をまとめると

今回の映画は、表現したい事とその喪失感がバランスが悪いと感じる。

・映画文化の隆盛とその未来の明るさ

・登場人物の未来は何故か全員暗い

この対比がハマってない気がする。

ラ・ラ・ランドも後半は失いすぎてついていけない。

セッションくらいに留めておいて欲しい。

ただ、才能はどこからでも溢れすぎているので

いつかはスタンリー・キューブリックの自伝映画とか作ってほしい。

ハリウッド版ニューシネマパラダイス

なんかね、ブラピがね

結構、ヘビーね

これぞ映画

最初から最後まで夢中で引き込まれて、先がどうなるのか、待ち遠しい

1シーン1シーンだった。

アカデミー賞7冠映画を楽しめなかった反動なのか、

充実して幸福感に包まれる映像体験が出来た。

バビロンとは紀元前25世紀の都市「バビロニア」の名称。

「繁栄と混乱そして衰退」を現している思う。

1920年後半から1930年初めのハリウッド創世記。

サイレント(無声)映画からトーキーと呼ばれる映像と音声が同期した映画に

変わる映画黎明期。

サイレント映画の大スター・ジャック・コンラッド(ブラッド・ピット)

そしてスターを夢見る田舎娘ネリー・ラロイ(マーゴット・ロビー)の

隆盛と衰退を見届けるメキシコ人の付き人のマニー・ドレス

(ディエゴ・カルバ)の視点を通して語られる。

冒頭のジャック主催のパーティーの無軌道・淫乱・狂熱の馬鹿騒ぎ。

デイミアン・チャゼル監督って、こんな映画撮る人だっけ?

と思いつつ「過剰なイメージの洪水」を楽しむ。

サイレント映画の撮影風景も珍しくて嬉しい。

カメラを10台壊して借りに行くマニー。

日没前に慌てて撮影する緊張感や高揚感が胸を熱くする。

一方、お下品と持ち前の勘と度胸でスターダムにのし上がるネリーだったが、

トーキーになるとその無知なガサツさや声の悪さが、悪目立ちして、

だんだん酒とドラッグに溺れていく。

見ているマニーはキノフィルムの重役になり、なんとかネリー元のスターに

カムバックさせようと奔走するものの、裏目に出てネリーはヤクザの

イカサマ博打で大金を借金する羽目になる。

ネリー役のマーゴット・ロビーの美しさ野生味が最高でした。

誰もが目を奪われるし、惹きつけられるし、吸い込まれます。

お下劣最高!!

ゲロ噴射最高!!

ジャック・コンラッド役のブラッド・ピットも良かったです。

マーゴット・ロビーに喰われた感はありますが、

ブラッド・ピットが存在しなければ《屋根のない家》みたいなもの。

栄枯盛衰。

それが大スターの誰もが通る道。

それにしても製作にもクレジットされている

ヤクザ役のトビー・マグワイア。

異彩を放っていました。

死臭さえ漂わせる退廃感。

イッちゃった男・モラルのない男・腐りかけの自己。

貴重なバイプレイヤーになったものです。

ネリーが毒蛇に噛まれるシーンの顛末。

トビー・マグワイアの怪しすぎる洞窟の地下での狂宴。

マニーとネリーののメキシコ国境の逃避行の結末。

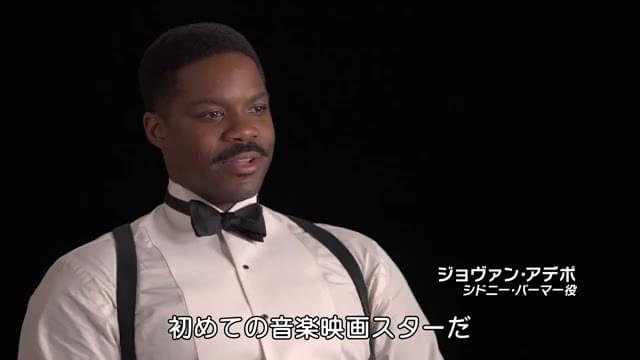

黒人トランペッターのシドニーの演奏。

(そして彼を傷つける黒炭・・・差別)

心に刻まれるシーンの多いこと。

ネリーは無声映画では輝くスターでも、トーキーになれば、

知性や教養の無さ、育ちの悪さのコンプレックスから、

自分は無用と分かったんだと思う。

咲き誇る花、

タワワになった果実、

酒池肉林、

そんなものがガガーッと崩壊する様。

デイミアン・チャゼル監督は言う。

アメリカ映画業界の初期、

無声映画からトーキーの移行期に自殺やドラッグの過剰摂取による、

死が頻発した。

《派手な生活、野心、情熱、向こうみず》が、産んだ結果。

今の時代も、スターの心は高揚から奈落を行き来し、

そんな悲劇をファンも何処かで愉しんでいる。

今も昔も少しも変わらない

【ハリウッドの悲劇】

映画ファンには大ご馳走の映画。

(私の偏愛映画に確定)

圧倒的熱量の3時間!飛ぶぞ!

意識がぶっ飛ばされた圧倒的熱量の3時間

興奮で震える体験は久しぶり

血がたぎりました🩸

最も心に響くエネルギーを感じさせてくれたのは音楽。

飛ぶぞ

それ以外にもう説明のしようがない

とにかく今でも爆音でサントラを何度も聴いてる

そしてシーンの画力

鳥肌を立てながら息を飲む程のパワーと、刹那的な美しさ

脳裏に焼き付いて離れない

酒池肉林のパーティーシーン

パーティー明けの朝焼け

特にこのシーンは素晴らしかった

マニーが映画館に立ち寄り、ある光景を見るラストシーン。

涙が止まらなかった

この映画を映画館の大スクリーンで見た俺は勝ち組。

視野を覆い尽くすスクリーンと爆音のスピーカーで、体全体で浴びるように、今作を感じることができて本当に良かった

デイミアンチャゼル最高

バビロンとは

キリスト教的には最も繁栄している不道徳な都市というイメージらしい

また、バビロンはバベルのヘブライ語表記であり、つまりはバベルの塔をイメージしているものと思われる

そういったイメージで見るとなるほど、退廃的で不道徳感が満載なオープニング

そしてその後サイレントからトーキーへと時代が変わるとサイレント時代にはなかった声や、台詞、音への配慮がとてもシビアになり、栄光から転落してしまう

逆に音を味方につけた者は一気にスターダムにのし上がっていく

この辺りもバビロンが神の怒りに触れ散り散りにされたことに通じていそう

そしてエンディングのあるシーンは逆説的にそのバラバラにされた色々な人達が集まって映画を観ているように見受けられた

ところどころ結構グロいし、汚ないし、めちゃくちゃなのでその時点で否定的な人も多いかもしれない

しかし映画制作がこの映画に出てくるようなとんでもない事をやってきて、その時代を経てきた延長線上に今がありそういった時代を映像に残した事には意味があるだろう

この映画、年を重ねるごとに評価は変わってくると思う

長い…

映画館にて鑑賞しました。

「セッション」でデイミアン・チャゼル監督を知り、監督の作品を見るようになりました。

長い、というのが一番の印象です。ストーリーや世界観はラ・ラ・ランドよりも好きなのですが、長いです。

最初の下品なド派手パーティーシーンは自分としては結構好きです。ネジの外れた人間の欲望が、あれだけの物量で描かれるとそれだけで画面映えするなぁ、と思います。

ストーリー途中まではネリーもマニーもトントン拍子で活躍していくわけですが、栄枯盛衰の速さは流石ハリウッドなのかなと思うほど、ネリーの凋落ぶりも凄いです。これは本人の元々の資質も関係ありそうですよね。

どれ位当時のハリウッドや映画界の熱狂を描けているのかは分かりませんが、どのような世界・業界でも黎明期が持つエネルギーというのは魅力的ですよね。そういった魅力を夢見させてくれる意味では良い映画でした。

年老いたマニーの映画館でのシーンは、監督は映画が大好きなんだなぁ、と感じさせられたシーンでした。

ただやっぱり時間が長いですね…。

喧騒と狂乱

大淫婦バビロンに惑わされた男の物語か。

終演間際ギリギリ鑑賞。「逆転のトライアングル」とほぼ連続で鑑賞したためかなり疲れた。五時間半ぶっ通し。

本作の売りである冒頭の酒池肉林パーティーにはちょっとガッカリ。もう少し刺激的かと思いきや、先に鑑賞した「逆転の...」の嵐の中のゲロオンパレードには及ばない。パーティーシーンは出来れば長回しで見せてほしかったな。にしても二作連続でゲロを見せられるとは、ほんとツーツーゲロゲロだよ。

ストーリーはハリウッドが無声映画からトーキーに移り変わる過渡期の時代、それを機に地位を失うものとチャンスを掴むものが対照的に描かれる。

かつて無声映画のスターであったコンラッドは時代についてゆけず消えてゆく。逆にチャンスを掴んだマニーであったが、惚れた女が破滅型の人間。彼女に深入りしすぎた彼は命を失う危機に陥る。

ハリウッドの光と影。特に当時の退廃的なハリウッドの姿を描きたかったのだろうが、監督の創造力が乏しく中途半端な出来に。冒頭のパーティーシーンはいうに及ばず、終盤の地下世界も既視感あるもので物足りなかった。

長尺の割には少々中身が薄い作品。

序盤から中盤までは、ぶっ飛んでても時代考証的な面白さもあったのに ...

序盤から中盤までは、ぶっ飛んでても時代考証的な面白さもあったのに

終盤になるにしたがって、アンダーワールドの見せ物小屋に行く件といい、それ要るか?的な要素がどんどん増えていき、ラストシーンの名作モンタージュに至っては、意図は分かるけどなんで近年のこの作品が?といった様な作品の時代設定や雰囲気をぶち壊す要素が入ってきて、とにかくチグハグさが余韻として残った気分だった

全318件中、41~60件目を表示