帰れない山のレビュー・感想・評価

全60件中、21~40件目を表示

友よここに僕らのケルンを積もう

普遍的な話だった。この普遍的とはバランスのとれた人が書いた話──という感じ。パオロ・ソレンティーノ監督のThe Hand of God(2021)を見たときにもそういう普遍性を感じた。The Hand of Godと同時期にボクたちはみんな大人になれなかった(2021)というのを見たので余計に“普遍”を感じた。

言いたいことが伝わるか解らないし牽強付会(こじつけな比較)でもあるが日本の創作物でこの種の普遍を感じることはまれだと思う。

むろんじぶんが接するものに偏り(かたより)があるからであり、言ってみれば無知だからでもあろうが、概して日本は“ひねくれ”の先に創作物があって、あっちは健全さの先に創作物がある──という感じをもったことはありませんか。

たいがい不幸や過酷な体験が物語形成の基幹にあり、それゆえ劣等感や敗北感が創作の端緒になっているものがほとんど。avicii風な人生賛歌って日本にはないでしょ。

引き合いにするものに罪はないが(たとえば)母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思ったとか、俺はまだ本気出してないだけとか、ボクたちはみんな大人になれなかったとか、そういうのって“普遍”じゃなくて、なんらかの“いびつさ”やコンプレックスの上に成り立っている創作物ではなかろうか。

解りやすく言うと(解りやすくなるかは不明だが)テラハにイタリア人の漫画家が出た回があった。

(テラハの全体がヤラセだとしても)日本人の面々はみんなコドモっぽかったのに比べて、そのイタリア人男性はとてもバランスのとれた人物だった。・・・。

バランスとは“まっとうさ”のことでもある。ようするに大人だった。あの感じが、この“普遍”を語るのに合致している。

もちろん普遍とは幅広く共感ができるという本来の意味でもある。

幼少期から大人へまたがる友情と、父への悔恨が美しい山稜のなかで語られる。深く共感できる話で俳優も撮影も音楽もよかった。

パオロ・コネッティという人が2016年に書き、ストレガ賞(イタリア文学界の最高賞)をとったLe otto montagne(8つの山)の映画化、とのこと。作家自身が脚本に参加してもいる。小説同様映画も成功し、カンヌでは審査員賞をとった。

Imdb7.7、RottenTomatoes91%と98%。

普遍とは技術でもあり、映画の技術を学んでこそ独善のない映画ができる。4:3に切ってあるが構図もよかった。

ソレンティーノと同じで悲劇的事象を内包していながらも全体として人生賛歌になっている。大人っぽい。巧いし美しいし、小説も読んでみたいな──と思わせた。

かつてみんなのうたで聴いたことがある歌にケルンをつもうというのがあり、伸びやかなバリトンによって歌われるその歌詞に「友よここに僕らのケルンを積もう」という一節があったのを思い出した。そんな感じの話だった。

ちなみに山に男二人なのでブロークバック~と状況が同じだがそっち(LGBTQ)の値はまったくない。

山は、人を傷つけない

同窓会やクラス会に行ったことはありますか?

僕はあまり学校を楽しまなかったせいもあり、また早々に地元ふるさとを離れたこともあって、「クラス会の連絡」にはいつも✕印でした。

実家の両親からは「○○さんに会ったよ、お前を懐かしく覚えておられて『くれぐれもよろしく、ぜひ会いたい』と言っておられたよ」の消息メールがしげく頻繁に届くのだが。

《かつての友人に会うという冒険》は、

それは、取りも直さずあの頃の自分に再会する ―ということでもあって、

だから、あの頃の自分に出会いたくないならば、当然旧友との面会も、帰郷も、何となく避けてしまうわけなのだが。

・・・・・・・・・・・・・

映画は時の流れを描く山岳小説が原作だ。

二人の男の子が成長をし、青年になり、中年にさしかかって、そうして大人になっていく様子を追う。

主人公のピエトロが、竹馬の友ブルーノに会いに行くこと、そして疎遠だった父親と新しく出会い直していくこと。・・このことのためには、彼ピエトロには随分とたくさんのきっかけと時間が必要だったのかもしれない。

ピエトロは ひ弱だった。

パブで見かけた《友人》に声を掛けずにやり過ごす。

ピエトロは父親とうまくいっていなかったのだし、逆に、その父親と何故かうまくいっていて 父に気に入られていたブルーノに対しては、 わだかまりとジェラシーがあったのだ。

原題 「 Le otto montagne ―8つの山」。

人生の八つの山をぐるぐると巡る物語。

山を巡りながら、人との出会いに、そして父親との長い時を経ての邂逅に、ようやくたどり着く「悟りの頂 (=須弥山) への登頂」がテーマ。

その“登頂ルート”は、ピエトロを迎えてくれた《山》がすべて取り持ってくれたもの。

自伝的要素を織り込んだ小説がそのまま映像になったのであろう。山を愛し山で暮らす原作者=パオロ・コニェッティのこのしんみりとした出来映え。

繊細だ。文学的だ。

最初から最後まで地味な展開なのだけれど、

我が身を振り返れば、生まれてこの方、万事が手探りで人生の地図に迷い、クレバスには落ち、登頂にも縦走にも失敗続きだった僕には、どのカットもどの言葉も 胸に迫ってくる、沁みるシーンの連続だった。

「ブルーノが山で死んだことへの、簡単には言葉に出来ない複雑な気持ち」が行間から滲んできて、この作品の奥の深さを感じざるを得ない

・父を盗った友人の死をどこかでほくそ笑むピエトロもいるだろう。

・父と息子が(父親の死後ではあったけれど) 心の再会を果たすためにその任を全うしてくれたその親友への限りない感謝もあるだろう。

当のブルーノだってわかっていたのだ、自分があの場では“お邪魔虫”だったのだと。だからストーブに火を入れてピエトロに償い、バイクで自分のほうから意を決して迎えに来てくれた。

ブルーノも、そしてピエトロも、父親がいなかったのだ。

辛かったのだ。

「山は、人を傷つけない」。でも人は互いに傷つく。

もはや山小屋に戻っても、ピエトロの人生にとって特に重要だったあの二人にはもう会えない。

でも「三色のペンでなぞる山の地図」はピエトロの一生の宝であり、これからの彼の人生の道標だろう。

血色が良くなり、歩幅も肩幅も大きくなり、声も大きくなったピエトロがここにいる。

無音の長いエンドロールが たっぷりの、余韻を与えてくれる映画だった。

好きだなァ、こういうの。

◆ ◆

画面は四角。

赤い服、赤いニット帽、赤いシャツを着せて、いつも色白で弱かったピエトロの性格を演出し、ピエトロが画面の何処にいるのかをモンテローザの俯瞰で鑑賞者に教えてくれる、そんなカメラの優しさ・心配りも秀逸。

⇒ 髭面の二人の男になってもどっちがピエトロなのか必ずちゃんと判るようにしてくれてある!

東座の支配人 合木こずえさんは女映画の上映も上手だが、今回のような男映画の発掘の腕も◎

上映後、ドアを開けて送り出して下さいました、雪のように白く柔かなパンツルックでしたね。

「さあ、元気に出ていって自分の山に登りなさい」と背中を押された感じでした、

ありがとうございました。

◆ ◆

追記 2023年7月22日

ピエトロ中心にレビューをしたが、

ブルーノのことが気にかかる。

本を読めない自分のコンブレックスを語っていた。

都会からピエトロの友人たちが押し寄せてきて、ブルーノはその話題についていけずに無理をしていた。

都会の娘ラーラと結婚したがラーラの経理とアドバイスのもとで慣れない新しい事業を始めるが失敗。

借金を抱えて別居。

ピエトロの資金援助の申し出に怒りを爆発させて取り乱す。

etc.

聞いたことがあるのだ、

異文化の波が押し寄せると、その渦中に巻き込まれてペースを乱され・混乱する地元の人たちには、精神疾患が増えるのだと。

ブルーノは、もしかしたら自殺だったのかもしれないと 後から少し思った。

美しい山の風景

イタリア、モンテ・ローザ山麓の小さな村へ、両親と休暇を過ごしに来た都会育ちの少年ピエトロは、同じ年の牛飼いの少年ブルーノと出会い、一緒に大自然の中で遊び友情を深めた。思春期になってピエトロは父に反抗していたが、数年後、父の悲報を受けて村を訪れたピエトロは、ブルーノと再会を果たし・・・てな話。

とにかく、山の風景が美しく、不便なのは承知で住んでみたいと思った。

イタリア北部は仕事で何度も訪れ、休みにはスイスに行って登山鉄道にも乗ったことあるが、また行きたくなった。

本当に山で生活すれば、ブルーノのような最期を迎えてしまうかもしれないが、鳥葬もいいな、って個人的には思ってる。

世界中を旅するピエトロがヒマラヤ山麓で出会った彼女が美しかった。

雄大な自然の景色の中で育まれる友情。

失われた「何か」を求めて

山の営み。人の営み。

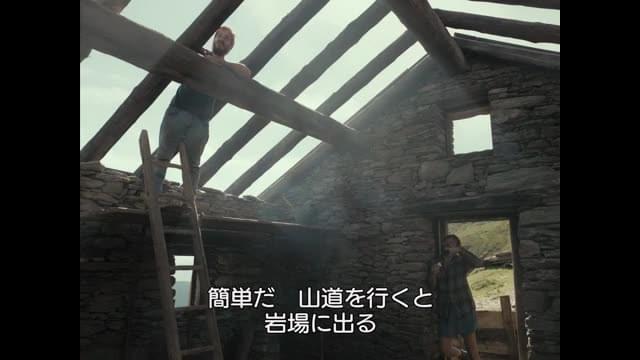

四季を通した景色や降り注ぐ自然光が美しい、イタリアはアオスタ渓谷。4:3のスクリーンサイズが山岳映画ならではの垂直方向の表現が、そこで営む人々が主役として描かれる。

山を舞台に、共に生き生きと幼少時代を過ごす子供たち。だが、父親との関係はそれぞれ(都会と自然との対比と労働者)で、その後の2人の人生や生き方に大きく影響を与える。その二人の葛藤と成長を山は静かに見守る。

最後に、お父さんが若い頃に乗って車がアルファロメオは(多分)Alfasud。ついエンジンオンに耳を澄ませてしまった。次にお父さんがアルファに乗ってるいるのが路駐後に息を引き取ったシーン。ここでは164。お父さんが出世していることを車から窺い知れた。

生きることの根源的な意味

イタリアの作家の世界的ベストセラー小説を映画化した作品だが、イタリアらしい映画というよりはむしろ普遍的なテーマを扱っている重厚な人間ドラマだった。

都会育ちと山育ちという対照的な2人という設定、かけがえのない友情というテーマ、これは自分の青春時代と重ね合わせることができた。生活環境が違うからこそ引かれ合いお互いの足りないところを補い合ったり、若い時に芽生えた友情を年が経ってからより深めていったりした友人が自分にもいたことを思い出した。

「何者にもなれない」というピエトロ、「やりたいことをやればいい。人生は挑戦だ」というブルーノ。ブルーノのように自由奔放に生きたいと思いながら結局実践できず、結果としていろいろなことに手を出してしまいどれも中途半端な状態になっている、自分はどちらかというとピエトロ型だ。最終的にはピエトロが生き残っているので、ピエトロの人生の方がよかったように思えるが、どちらの人生が正解ということはない。あくまで人生の美学という観点も添えなくてならない。

鳥葬というものがあると知ったのは『ボヘミアン・ラブソディ』という映画を観た時である。フレディ・マーキュリーという人は、両親がインド系でゾロアスター教徒であるが、そのゾロアスター教というのが今日では珍しい鳥葬を行うらしく、映画のラストでフレディが亡くなった時にそのことに触れていた。実際にフレディの葬送は火葬だったようだが、遺体を放置して鳥がついばむなど自然に任せるという方法があるというのは衝撃的だった。

「山の民として生きる」ことを決意したブルーノの死は、生きることの根源的な意味を問うている。

映像がとにかく美しい

映画の人生、自分の人生

久々にイタリア映画を見た気がしますが、あまりイタリア映画らしくない(?)重厚で重く深みのある人生の物語でした。

感想が書き難い作品でしたが、何かを書いて残しておきたいとも思える作品だったので、無理矢理ふり絞り書きました(苦笑)

特に今を生きる現代人(都会人)にとっては、馴染みのない思考(世界観)を扱っているので、分からない人には全く理解不能な物語なのかも知れませんが、しかしちょっとでも現在社会に疑問を抱いていたり、田舎生活(大自然との接触が身近にある)の経験あったり、趣味で大自然と触れ合う機会のある人であれば、なんとなく物語の趣旨は掴めると思います。

物語の舞台はタイトル通り“山”ですが、それに捕らわれ過ぎると物語の本質が見え難くなりそうな作品だとも思います。それだけ見事に山の風景が描かれていましたが、ただそれに目を奪われると美しい映画だったという印象しか残らない可能性もあります。

本作は一見『冬の旅』や『イントゥ・ザ・ワイルド』の様な、現在社会に適応出来ない種類の人間の自分の生きる場所探しの作品群だとも思うのだけれど、本作の場合はこの2作の主人公ほど頑なでも他者との接触を拒むわけでもなく、最終的にそうならざる得なかったという感じで、一般的な家族愛も友情も描かれていました。だからこそ決して特殊ではなく、本来そういう種類の人間も少なからずいるのだろうと思える作品でした。

なので、本作は決して自然賛美(美しく崇高で純粋)や都会批判(醜く卑俗で不純)の様な自然と都会の対比ではなく、それぞれの環境依存によるある種の適応障害が描かれていた様に思います。

私の様にあまりにも都会で長く生き続け歳を重ねれば重ねるほど、この様な舞台設定の作品は別世界の出来事過ぎるのだけど、全く正反対の見方をすれば本作の“山の民”でも“都会の民”でも、対局ではあるがそこでしか生活できないという共通点も見つけることが出来ます。

ひょっとしたら、こんな見方で本作を見る人はいないのかも知れませんが(レビューでもあまり見かけない)、当然都会でも孤独や飢えで死ぬことはありますので、本作では山で生まれ山で死んだある男の人生が描かれていましたが、映画で描かれている他者の人生と、それを見る私の人生をどう結び付けるかで映画の見え方は全く違ってくるのでしょうね。

そういった事を、考えさせられた映画でした。

とにかく山に行ってみたくなる映像、そして一度限りの人生をどう生きるかの選択。

山男にゃ惚れるなよ

人生に疲れてる方に見てほしい作品

静かで淡々としてて小難しくて眠くなる

男の友情と山。

山は、父

全60件中、21~40件目を表示