ザ・ホエールのレビュー・感想・評価

全257件中、81~100件目を表示

白鯨のいた部屋

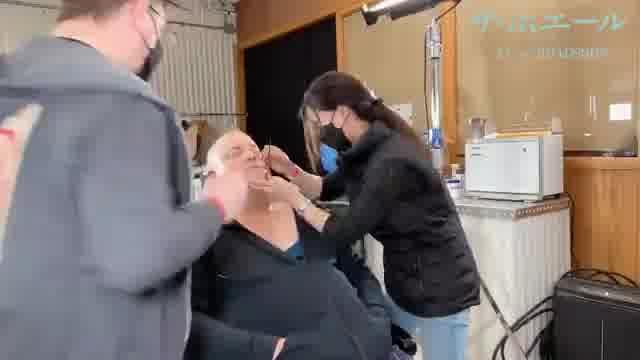

45kgの特殊スーツを着て,体重272kgの男性を演じたブレイダン・フレイザーの姿が頭から離れない。妻と娘を捨て,同性のパートナーを選んだチャーリー(ブレイダン・フレイザー)は,彼を失ったことで塞ぎこみ,歩くこともできないほど過食症になってしまう。高カロリーの食物が散らかる部屋は脂っぽく,画面越しに見ていても胃もたれしそうだ。自重を支えられず歩けない彼は部屋から一歩も外に出ないため,カメラはほとんど「外」を映さない。サム・D・ハンターの舞台劇が原作であるゆえんである。亡くなってしまったボーイフレンドの妹であり看護師でもあるリズ(ホン・チャウ)が,頻繁に部屋を訪れ,チャーリーの看護を行っている。やがて,娘であるエリー(セイディー・シンク)がチャーリーの部屋を訪れるようになり,大学非常勤講師という顔を持つ彼が,彼女の「エッセイ」を指導するようになるという筋書きだ。タイトルが示唆しているようにハーマン・メルヴィルの『白鯨』(1851)がレファレンスになっていて,作品内には登場人物や文章表現が数多く引用される。確認しておくと,『白鯨』はモビー・ディックという白いマッコウクジラに足を喰われたエイハブ船長の復讐の物語である。エイハブ船長の「義足」は,本作においてチャーリーの体重を支える介護用具,車椅子として登場する。ではチャーリーがエイハブ船長かというとそうも言い切れない。彼はチャーリーはエイハブ船長であるのと同時に「クジラ」としても描かれているからだ(それは光に満ち溢れるラストシーンを見てもらえればわかる)。彼は足を失った「エイハブ」であるのと同時に,(家族から)復讐される宿命を背負った「モビー・ディック」なのである。その両義性と葛藤が彼の人間らしさに命を吹き込み,物語に奥行きを与えている。キリスト教的世界観に限らず,人は誰もが罪を背負い,救済を求める。そして人生において「正しいこと」をしたいと願う。映画館とはいえ,スタンダードサイズの画面は狭い。その中に閉じ込められた観客は呼吸すら苦しく感じるだろう。しかし,その窮屈な部屋の中で人生の最後に「正しいこと」をしようとした男が救われたと信じたい。

肉体の変容は死に向かう、しかし。

人が人を救うとはどういうことなのだろうか? 誰かを苦境から救いたいと思う時に生じる憐憫の情、正義感。

そして同時に生まれるのは、救い手と救われる人間との間に生まれてしまう上下関係、支配関係、優劣関係。

救おうと思ってる人間は、対象者が自分が置かれてる状況より酷い環境や不健康であることを理由に、そこから脱するために手を貸そうとする。

本作の主人公チャーリーは、自らの足で歩行できないほどの巨体の持ち主で同性愛者である。アメリカでは、肥満であることが自己管理できない人、無能な人、という評価をくだされ、侮蔑され社会の落伍者として見られることが強い国と聞く。ゆえに大学のオンライン講師としてエッセイライティングの授業を受け持つチャーリーは、オンライン授業中、常にカメラをオフにしている。配達ピザももちろん置き配だ。

介護者のリズの手を借りなければ生きていけない不自由な体を持ち、突然の訪問者である宣教師にゲイムービーで自慰を目撃されるという羞恥の塊のようなチャーリー。

では彼は、誰かに救われるべき人間なのだろうか。

彼は、自分の心に正直だ。

かつて、女性と結婚をし子を持っていた。しかし、同性の教え子と恋に落ち、家庭を捨てた。深く愛したパートナーのアランが不幸な出来事によりこの世を去ったあと、チャーリーはその悲しみに耐えきれずに、その心の空洞を埋めるかのように食べ続け、彼は鯨のような姿になった。

動植物が、生存のために環境に適応すべく体を変容させるように、彼も自分を保つために体を変容させたのだ。

しかし、自然界を生きる動植物のその変容は種の保存なのに対し、彼のその変容は明らかに死に向かっている。

本作は、その彼がこの世から旅立つまでの五日間の物語。

私たち観客は、その五日間の彼の生活に寄り添うことで、彼が決して誰かに救われなければいけない落伍者でもなく、自身の生を、彼なりの自然な形で真摯に全うしようとしてることに気づくだろう。

ピザとトランプ

祝復帰

フレイザーの復帰と多数の賞で厚遇のThe Whaleだが批評家たちの評価は二分されている。

RottenTomatoes批評家の否定派の意見には──

チャーリーの悲しみに実体がない、食ってシのうとしている超肥満体が同情を懇請しているムードが低俗、チャーリーの価値観に共鳴できない、メロドラマ。・・・。

──などがあった。

一般の否定派には軋轢が激しすぎるという意見が多かった。

愛憎と価値観の懸隔にいがみ合って、すんなり共感させてくれない。

批評家も一般もその通りだがThe Whaleがなぜこういう映画になったのかと言えば出演者が真意を誤解しそれをアロノフスキーが訂正しなかったからだ。

これは単純な話でアロノフスキーを見たことがある人なら誰でも彼がペシミストなのを知っている。レクイエム~だってレスラーだってブラックスワンだってマザーだって。

サミュエル・D・ハンターの舞台「The Whale」を知らないがアロノフスキーは再び暗澹たる辞世の哀歌を描こうとしたのだろう。

だってモンティパイソンのミーニングオブライフ(1983)で大食いのすえに爆発する男みたいな体型のチャーリーがピザやチキンやチョコバーを食いまくって食うことでシのうとしているんだから。どこに希望があんのかよ──という話である。

だけどフレイザーは誤解した。

『ハンターは、エンディングシーンでチャーリーが実際に歩いたかどうかは視聴者の解釈次第だと述べ、フレイザーはチャーリーがようやく「解放」されたと主張した。』

(The Whale英語版Wikipediaより)

フレイザーは放送映画批評家協会賞の受賞スピーチでも、

『もし皆さんが、僕の演じたチャーリーのように、肥満であるとか、暗い海の底にいると感じるとか、何かに苦しんでいるのなら、知ってほしいのです。自分の足で立ち、光の指す方へ向かえば、あなたにもきっと良いことが起こります』

──と述べて、The Whaleが希望へ昇華されるドラマであることを強調した。

だがそんなんじゃなくTheWhaleは現実を修整できなかった男の話だ。

この映画でもっとも劇的なセリフはメアリーの去り際に吐かれるチャーリーの『I need to know that I have done one thing right with my life.』(人生で何か一つでも正しいことをしたと知る必要がある)だが、父親の思いを知るにはエリーは若すぎるし、彼ら家族には色々ありすぎた。

結局、一つでも正しいことをしたとは知らずに逝ってしまうか、一つだけ正しいことをしたんだと自分自身に言い聞かせて逝くか、どっちにせよエリーには伝わらない。

よって『I need to know that I have done one thing right with my life.』はチャーリーの感傷に過ぎない。

人生の宿意が砕けて終わるアロノフスキーらしいペーソスだが、フレイザーの復帰と重なり、ホン・チャウの称讃にも重なり、数多の賞が降ってきてアロノフスキーは作品の真意であるペシミズムなんか言えなくなった。──というより、言う必要がなくなった。

希望に満ちた作品であるというフレイザーの解釈でなんの問題もないし、だいたい復帰を歓迎されているフレイザーにTheWhaleは破滅する男の話だ──なんて言えるかよ。

で、The Whaleのどっちつかずなムードができあがった。映画はいい。本気でぐっとくる。だが、あまり納得はいかないw。

アロノフスキーはレスラーの破滅的なミッキーロークをやらせたのに、フレイザーはショーシャンクの希望的なティムロビンスを演じてしまっている。──という感じ。

あと視覚的にチャーリーの見た目はかわいかったけれど、現実の世界であんなすごく幅広い人に会ったらどう反応してしまうだろう。ピザ配達人に見られるシーンは、なんか辛かった。お互いに姿を見ていない段階では良好なコミュニケーションがとれていたわけだからね。きょうびよく使われる“多様性”とは人がどんな姿であろうと反応を一定にすること──つまり「驚かなさ」を鍛えることだ。

赦しを乞う男

ブレンダン・フレイザーの演技は、怪演とか名演技・・・

という表現の先。

別次元の凄みがありました。

アカデミー賞主演男優賞にこれほど納得したことはありません。

自室から離れることも、階下の一階へ下りることも、

自由に歩くこともままならない鯨のように肥満した男。

ぶよぶよ肥満した見た目とは真逆の頭脳明晰にして知的な男チャーリー。

そもそも彼が肥大化した原因は、同性の恋人の死にある。

その男性アランの死因が宗教にあった。

チャーリーの友達で看護師でアランの妹でもあるリズ。

この辺り宗教に無知な私には理解できないのですが、

その「ニューライト」という宗派は、この世の終末論と

その結果にキリストが再臨する・・・

と説く新興のカルト的キリスト教の宗派。

同性のチャーリーを愛したアランの心はそのカルトに癌ように

蝕まれて遂には身体中に癌が回って死んでしまった・・・とリズは言う。

そしてチャーリーはアランの喪失を埋めるために過食に走って、

今は殆ど身動きが取れないのだ。

私はチャーリーの死生観にある意味で共感した。

彼は肥満による鬱血性心不全で余命は4〜5日と思われるのだが、

頑なに治療を拒否している。

救急車を呼んで治療・手術などしたら何万ドルもかかる。

チャーリーは15万ドル位を元妻に預けている。

その金は娘のエリーに残したいのだ。

そのお金を自分の死期を延ばすために消費したくないのだ。

この考えには私も賛成する。

どうせ死ぬなら治療費はドブに捨てるようなもの。

家族に残すかはともかく、もっと有意義に使ってほしい。

この映画は元々は舞台劇を映画化したものだそうです。

成る程、場面はチャーリーの部屋が殆どです。

スタンダードサイズの窮屈な画面。

とても暗い。

多分チャーリーは醜悪な自分を見たくないのだ。

共演者はチャーリーの部屋のドアを開けて登場する。

「ギルバート・グレープ」にも過食で200キロ以上に太った母親がいて、

ギルバートの母親も夫の自殺のショックから過食を始めたのだ。

ラストでギルバートは死んだ母親を家と遺体と丸ごと焼き払ってしまう。

ダーレン・アロノフスキー監督の名作「レスラー」でも、主人公は、

レスラーでステロイド剤の多飲で心臓発作に見舞われる。

彼も昔、家族を捨てた過去を持つ男。

この映画でも捨てた娘との繋がりが男を支える。

(ミッキー・ロークはこの演技でゴールデン・グローブ賞の主演男優賞を受賞)

(忘れられていた老スターの再生になった)

ダーレン・アロノフスキー監督の宗教観は特殊で、過去作で物議を醸した。

「ノア約束の方舟」や、特に「マザー!」

「マザー!」は観た人にしかその特殊さは分からないが、

ユダヤ人でユダヤ教で育てられた監督は独特の宗教観を持っている。

この「ホエール」ではカルト教の架空の宗派「ニューライト」が、

大きな役割を振り当てられている。

突然チャーリーの部屋をノックして、「白鯨」について書かれたエッセイを

朗読させられる羽目になる宣教師のトーマス。

そしてやはり「ニューライト」の宣教師だった恋人のアラン。

アランは看護師のリズの兄でもある。

アランは父親に背き男性の恋人チャーリーとの肉欲に溺れたことを恥じて、

家出して何年か後に湿地で死体で発見される。

その事がチャーリーを苦しめ過食に至ったのだ。

(しかし、チャーリーは肉欲の次は、食欲・・・7つの大罪のうちの

(2つも当てはまる)

白鯨の感想エッセイにチャーリーは深く拘るには理由が2つある。

《語り手は自らの暗い物語を先送りする》

鯨に共感するのがひとつ。

もう一つはラストで分かる。

愛する娘エリーの書いたエッセイなのだ。

この一節も興味深い。

「語り手は悲しみや苦しみを《先送り》している」

出来る事なら「死」もずうっと「先送り」したいものだが・・・

チャーリーは、キチンと死と向き合い、

決着をつけて逝ったと、

私は思う。

魂の救済

終映後、久しぶりに拍手がおきました。

最後、力を振り絞り、立ち上がり、娘のもとに向かおうとする姿は、銛でつかれようとも生きようとする白鯨に重なり、それは生きながら死に向かっていること、生きている苦しみそのものを体現しているようでした。

最初は映画サイトのあらすじと若干違うことと(娘に会いには行かないこと)、入れ替わり立ち替わり様々な人物が突然登場することで入り込みづらかった部分もありました。

しかし、あ、そういえばこれはアロノフスキー監督作だったと気がついてからは、その“型”にすっと入り込むことができました。

要するに「ノア」しかり、「ブラック・スワン」しかり密室劇なんだな、と。

家族という血縁関係の複雑なパワーバランス、それを描かせたらピカイチの監督。

しかし今回は「目的」や「使命」ではなく、「救済」をテーマにしています。

登場人物は、だれも悪くない。

ただ自分の心に忠実であるがゆえに、か家族を傷つけてしまう。

それは、よくあることなのこもしれませんが、この作品は更に、愛し愛される関係の者でさえも救うことのできない絶望に一歩踏み込んでいます。

人の心は自分自身でしか救えないのかもしれませんが、最終的に赦しをえることで、救われることも事実。赦しは、与える側をも救うのかもしれません。そんなラストを、私も祈る気持ちで見つめていました。しばらくは、涙が止まりませんでした。

魂の贖罪の過程と、赦免に至るまでを丹念に描いたあまりにも美しい作品。

観てから、ああ…しまったと思ったのだが、小説の「白鯨」を読んでおくか、調べてから観ないと、中々この作品を理解する事が出来ない。死を前にした親が、一度は捨てた子にひたすら愛を伝える様は、もどかしく詮無い。それでもこの親子の一縷の光明となるのが只ひとつ、小説「白鯨」のエッセイ。観ている側はそれが何を意味するかラストまで悟らせない辺りが絶妙。小説は後調べにはなったのだが、その父娘の魂の贖罪と浄化が見事に結実するラスト。「白鯨」の中のモビーディックとエイハブ船長の関係をこの親子にオーバラップさせて、小説とは異なる崇高な結末を描き出す。

話題になったブレンダン・フレイザーのリアルな特殊メイクによる異様な肥満姿には宗教的意味合いも多分に含まれていると思われ、キリスト教で云うところの7つの大罪の成れの果てがその姿となっているのだろう。フレイザーはその特異なキャラクターを哀れになる事なく丁寧に、慈しみを持って奥行深く演じていて一等素晴らしい。オスカーも納得の名演技だ。

また、娘を演じたセイディー・シンクも、邪心と良心とが交差する、観る側をも翻弄するような複雑なキャラクターを奇をてらわずに演じていて好感。

原作が舞台劇ならではの会話劇というのも、閑静なタッチながらも映画にひり憑くようなテンションを寄与していて、時間を感じさせない。作家サミュエル・D・ハンターと演出ダーレン・アロノフスキーの丹念な仕事が見事な逸品だ。

エリーが書いたエッセイが親子を結びつけた。

ストーリーはそれほど、稀でもない。妻と娘とクリスチャンの信仰を捨て同性の恋人に走り、ガンの人生をおくって亡くなった人を知っている。それに、アイダホ州は共和党の州でこの映画でも、共和党でテッドクルズやマルコ・ルビオよりトランプ(30%)が優勢だと2016年の大統領選のための共和党予備選中だ。それにこの州には腐るほど、モルモン、アッセンブリー・オブ・ゴッドなど教会がある。友達がいるなどの理由で何度か訪れている

が、公立学校の隣に教会、特にモルモン教会があるというように政教分離がちょっと?この映画ではNewLife教会の伝道師(アイオワ州ウォーターローからのトーマス)とやらが登場している。チャーリー(ブレンダン・フレイザー)のパートナーであるアレンもNew Lifeで、私的にかなりよく状況を把握できて、なにも新鮮さを感じないがないが、チャーリーの生き方、それに、家族愛、宗教の矛盾には衝撃を受けた。それに、チャーリーの娘、エリー(セイディー・シンク)の書いた詩(脚本)で気に入ったところがいくつかある。

まず、父親チャーリーは8歳で別れた娘、エリーが8年生の時書いた作文を自分の心を落ち着けるための糧にしていたことだ。この作文を持ち続けていたということだ。中学2年生の時のこの作文の出来はいいがこれを何度も復唱するシーンが多い。心を落ち着けるだけでなく、死に瀕しているときも暗唱する。それに、父親が『好きなことをかけ、何でもいいんだよ』といわれ、書き出したエリーの詩(川柳):

This apartment smells

This notebooks retarded

I hate everyone.

父親がこの詩を詠み、8年生の時に書いた作文の中に取り入れるところがまたいいね。エリーは心の中を吐き出して言葉に表すことができる。父親がその指導を文学初級のクラスで教えている。エリーは「文学101」のクラスは(文学初級)を卒業できるねえ。エリーに対して『amazing』を連発するけど、私もそう感じたよ。

母親が、エリーは父親のことを『There'll be a grease fire in hell when he starts to burn』 というと。そして、悪魔ねと。これを聞いて父親は

『This is not evil. This is honesty!!!』と答える。

私も本当のことをうまく文学的な言葉に表せるエリーに感心したよ。

エリーは8歳まで父親といたから彼の才能や思想の影響を受けているように思える。それに、いやみたらしい現実的な母親の影響も。この元夫婦は陰陽のバランスが良かったようで、父はポシティブ、母はシニカルで、エリーはシニカルであり、正直で賢い、annoyingであり、amazing である。

正直なところ、ここに脚本家の意図が含まれていると思う。脚本家の言いたいことは『真実を正直に自分で表すことの大切さ、それが時には自分を助けたり(父親、家族と繋がり始める)関わってくる人を助けたり(トーマスを両親の元に戻らせる。アレンを助ける。リズの蟠りも消える)、または人や自分を傷つけたり(エリー自身の生き方)する。でも真実を伝えようと。綺麗事やまやかし、ここでは宗教家、宣教師であるトーマスとの対比(矛盾:ゲイを受け入れられないなら初めから綺麗事を言うな!Be honest 正直であることが大事。ゲイは受け入れられないって言え)で現れていると思う。レッド州(共和党)のこのような片田舎ではでは宗教が全てにオブラートをかけて、正直さを隠しているような気がする。(私はクリスチャンなのでこういう言い方はしたくないが、)『現実に目を逸らすな』が信条なのでこう書き留める。ステレオタイプだが、日本社会のような裏表の社会、本音建前の社会、内外の社会、では、正直者で、人助けができるエリーのような存在はどうなんだろう?

次に、最後のシーンでは「文学101」のクラスで、本人自らも学習者に正直になり、自分の心と体を見せる。彼は初めから病院に行くことなんて考えていないと思う。天国でボーイフレンドのアレンと一緒に暮らせることができるし、娘のために何か一つでもいいことをしてあげたいから。才能のある娘を彼が貯めたお金で好きな道に生かしてあげられるから。親子の結びつきがなく、父親に捨てられたと思っていた娘が、父親に書かせた作文は娘自身が8年生の時に書いたものである。それを知らなく読み始めた娘は父親の今までの気持ちを理解する。『私を愛していてくれたんだ』と。それに、自分で書けるんだということも実感する。父親自身も人には寛大でよくできるが自分には満足できなかった。でも、死ぬ一歩手前で娘が読んでくれて、最高の幸せを味わったようだ。娘のために何か一つでもいいことをしてあげたいことがお金だけじゃなく、娘への愛情も知ってもらったし、自分自身も満足できたと思う。『Daddy 』と娘は初めて父親に言った。初めて!泣けた!

蛇足:

エリーは才能がある。正直いうと脚本が優れているんだよね。脚本家が気になって調べたら、有名な人、サム・ハンターだった。2022TIFF (ティフ:トロント映画祭2022 Toronto International Film Festival on September)を聞いたら、監督はサムの誕生日にティフにこの映画を上映して欲しく頼んだと。

サムは北アイダホで生まれ育ち宗教的な環境の中でゲイで肥満であったことも自分とのコネクションがあると言っていた。

この戯曲は120席という小さな劇場で上映されていたが、そこにこの映画の監督が来ていて是非映画にさせてくれと言い出したと。初めは断ったが、何度かの監督の訪問で10年かけてこれが映画にできたと。主役だが、以前に監督の映画に出たことがある、フレイザーに声をかけたと。

フレイザーに対する観客の拍手はものすごくて圧倒された。私は監督もフレイザーも全く知らなかったけどこの映画祭の観客の喝采に驚愕。

うーん...

ブレンダン・フレイザーの最優秀賞男優には納得しました。

リズのホン・チャウも、とても良かったです。

しかし、ストーリーは“???”でした。

娘への絶対的な愛は、ひしひしと伝わってきたのですが…

母も娘も、もちろんリズも、チャーリーのこと、

ものすごく気に掛けてるじゃないですか。

だったら、やはり、だれか病院連れてこうよ…っていう、

最もな思考が頭から離れずで…

宣教師の立ち位置も、娘が実は良い子っだって思わせるために、

仕込んだだけ?にしては、若干煩わしかったなぁ…

もう少し、チャーリーのために良い動きしてくれるのかと思ってた。

チャーリーにとっては、最後は笑っていたからハッピーエンドなのかなぁ…

もう一回観たら、また違うところに気づくかなぁ…

ブレンダン・フレイザーを観る

チャーリーをめぐる人間関係の温かさ

何度も訪ね、母親から自分のことがどれほど伝わっているか、さり気なく探ろうとするところを見ると、実の娘のエリーは内心はチャーリーに無関心ではないようです。アランの妹が彼を献身的に看るのも、今は亡き兄の身代わりとしてだろうと思われます。

家族を捨てて、愛する同性の元に走ったというチャーリーですけれど、彼に「捨てられた」という元妻や娘は、本当にチャーリーを嫌い、憎んでいたのでしょうか。

チャーリー自身は、その自責から、いわば「白鯨」と化した自身を呪っていたようですけれども、それは、自虐的過ぎるとも言えないでしょうか。

そう考えてみると、チャーリーの恵まれた人間関係は、実は本当は、温かなものだったとも、評論子には思われます。

チャーリーが頑なに治療を拒んでいることも、限られた遺産を、どうせ助かりはしない(また、助かろうとも、助かりたいとも思っていない)自分の治療費で浪費することなく、少しでも多く遺族に残せるようにとの配慮だと見るのは、果たして「穿ち過ぎ」というものでしょうか。

破滅に向かって進みつつあることは間違いがないのですけれども。しかし、評論子は(評論子なりの)チャーリーの心情に思いを致すと、見終わって、心に沁みるような一本だったと思います。

佳作であったと思います。

この映画で伝えたかったことは何だったのだろうか 人生の意味、宗教、...

この映画で伝えたかったことは何だったのだろうか

人生の意味、宗教、セクシャルマイノリティ、等々…

各々のセリフに正解となる解釈がある気がするが、読み取れないことが多く(これは自分の読解力の無さが原因か)

主人公の醜悪さで、集中が削がれる場面もしばしばあった

引き込まれる魅力があったことは確か

作品より俳優陣が凄過ぎて!!

(原題) The Whale

「推敲」への幻想

◉書き直したかった男

人が存在することや、生きていくことへの大きな問いかけをチャーリー(ブレンダン・フレイザー)が発していた訳ではなかった……と思う。チャーリーの瞳があまりに深い悲しみを湛えていたから、そんな風に思ったのだが、チャーリーが見つめていたものは、妻子を見捨てた自らの罪悪の浄化。そして娘への償い。嘆き悲しむ巨体の男の魂は、次第に娘と言う小さな点に集約されていく。

同性の恋人ができて妻と娘を捨て、その恋人が死んだショックで引き込もりになって肥満からの多臓器不全になるが、娘に金を残すために治療を拒否。この迷いのない自己犠牲。息を切らせて暗い部屋を這い回るのは、とにかく死期を早めたいがための行為にしか見えない。

しかし、文章や言葉への意欲は遂に最後まで尽きることはなかった。文筆の専門家として教鞭を取っているチャーリーは、教え子たちに「推敲を重ねればエッセイは良質になっていく」と説く。それは一つの妄想がチャーリーを捉えていたからだではなかったか。既に過ぎてしまった人生であっても、自らの悔恨やあからさまな想いを素直に書き綴れば、別の人生に成り変われるかも知れないと言う幻想。

◉白い鯨と部屋の中の鯨

チャーリーが「娘のエリー(セイディー・シンク)にはエッセイを書く力がある」と称賛した、課題エッセイの文意が映画の中ではよく聞き取れず、パンフを買いました。このただのメモ書きにしか思えないようなエッセイに、チャーリーは娘とのよすがを求めていた。

エッセイは「白い鯨を殺すことがエイハブの人生のすべて。しかしその生き甲斐は悲しい。鯨には感情などないのだから。ただ大きく哀れな生き物。殺してもエイハブの人生はよくはならない。私は登場人物たちに複雑な思いを抱いた。鯨の描写の退屈な章にはうんざりさせられた。語り手は自らの暗い物語を先送りする。」と言った内容。

これは『白鯨』への感想を綴ったエッセイであるが、同時にこの作品が訴える暗喩が詰まっているとして……

「ただ大きく哀れな生き物」とは、娘が憎悪と侮蔑の対象にしている現在の鯨(父親)。娘にとっては、チャーリーが鯨の想いについてどれほど説明しようとしても、それは「退屈」で「うんざりした」行為だ。

チャーリーは悔恨の情いっぱいで、過去の鯨を追って仕留めようとしている。だが、殺したところで、何にもならない。「暗い物語を先送り」するように、もう考えるのは止めようと娘が呟く。

娘の思いは厳しくて、救いがなかった。突き放されるチャーリー。けれど、いじましいぐらい控え目に、繰り返し繰り返し娘への愛を差し出そうとする父の姿。

やがて推敲できなかった過去から光が射して来る。そこには妻と娘が居て、チャーリーの魂は光の中に紛れて消えていく。

ひたすらに信ずるだけの者ではなくて、悩み苦しんだ者が救われると言う、やるせ無いけれど納得のいく結末。

見ているのも辛くなるような巨漢であるのに、身体いっぱいに優しい笑みが溢れているようだったチャーリー!

◉リズも大きな安寧の海に沈む

看護師のリズ(ホン・チャウ)がしばしの眠りに就いたチャーリーを、まるでベッド代わりにして寄り添うシーン。見ていて、私もそこに倒れ込めるならそうしたいほどの、安らぎを感じてしまった。何故だったろう。辿り着く先は判っていると言う、諦念込みの安堵感だったのか。

それにしても看護師対病人の関わりを差し引いても、余りあるリズの安らぎ。リズにとってチャーリーの胸に沈むことは、つまり兄のアランとチャーリー二人が居る海に、しばし沈み込むことだったのかも知れないと思いました。

Beautiful

全257件中、81~100件目を表示