マイ・ブロークン・マリコ : インタビュー

永野芽郁&奈緒が叶えた“あの日の約束” 体現したのは「この世に存在している単語では表せない関係」

「シイノにとってのマリコがいなくなってしまうように、私にとっての奈緒ちゃんがいなくなってしまうことを想像すると、いたたまれない。『悲しい』や『寂しい』を超えて、唖然としてしまいます。奈緒ちゃんは、そういう感情をリアルに引き出してくれる大切な人だから。『お芝居しよう』と思わなくてもできるというベースがあって、この作品に挑むことができたのは、すごく大きかったです。相手が奈緒ちゃんじゃなかったら、本当に厳しかったし、こんなに胸を張って『見てほしいです』と言い切れる作品にできなかっただろうなと思います」

そう明かすのは、9月30日に公開される「マイ・ブロークン・マリコ」で主演を務めた永野芽郁。NHK連続テレビ小説「半分、青い。」(2018)でも親友を演じた奈緒と、再び親友同士という役どころで、約4年ぶりの共演が実現した。奈緒が「この世に存在している単語では表せない関係」と語る通り、ふたりは友情や愛という枠を超え、ときに盲目的とも思える、すさまじい熱を帯びた関係を体現した。(取材・文/編集部)

(C)2022映画『マイ・ブロークン・マリコ』製作委員会

本作は、「百万円と苦虫女」「ロマンスドール」のタナダユキ監督が、平庫ワカ氏の同名人気コミックを映画化するもの。物語は、鬱屈した日々を送る会社員・シイノトモヨ(永野)が、テレビのニュースで親友・イカガワマリコ(奈緒)の死を知ることから始まる。学生時代から父(尾美としのり)に虐待を受けていたマリコの魂を救うため、シイノは遺骨を奪うことを決心。「刺し違えたってマリコの遺骨はあたしが連れて行く!」と誓い、マリコの実家から遺骨を強奪したシイノは、そのまま旅に出ることに。マリコの遺骨を抱き、彼女との思い出を胸に、シイノが向かった先は――。

(C)2022映画『マイ・ブロークン・マリコ』製作委員会

原作漫画は、2019年にオンラインコミック「COMIC BRIDGE」で連載され、20年に発売された単行本(全1巻)は即重版が決まるなど、熱狂的なファンを生み出した。永野と奈緒は、「衝撃的だった」という作品の魅力を紐解く。

永野「原作を初めて読んだときは、気付いたらページをめくっていました。映像として見ることもできて、いままでにない衝撃を受けました。読み終わった後に、考える時間が必要な作品なので、『ひとりでじっくり読むことができて良かったな』と思いました。その心地よい余韻も含めて、この作品なんだと思います」

奈緒「最後のページをめくってしばらく、涙が止まらなかったです。本当に呆然とした衝撃の時間を過ごしていました。そのなかで、『このふたりの関係は何だろう』と考えていて。世界には、この世に存在している単語では表せない人間関係が溢れていると思うんです。そうした関係を、時には親友や恋人など、いくつかの言葉で表しているんですが、まだ出会ったことのない、一言で表せない関係や感情と出会えるのは、すごく幸せな瞬間だと感じています。まさにこのふたりは、どう言い表していいか分からない、何かを超えたところにいる関係でした」

(C)2022映画『マイ・ブロークン・マリコ』製作委員会

オファーを受け、衝撃的な物語と向き合う一歩を踏み出すことができたのは、やはり互いの存在によるものが大きかったという。

永野「オファーを聞いたときは、『え? 私がシイノで良いんですか?』という印象でした。皆さんが私にイメージするのは、どちらかというと、マリコの役だと思うんです。私が不安に思っていたので、『どうして私が良いと思ってくれたのか聞きたいな』と思い、タナダ監督やプロデューサーと、お話しする時間をいただいたんです。そうしたらタナダ監督から、ひょうひょうと『え? 芽郁ちゃんならできると思うんだけど』と言われて、びっくりしました。同じタイミングで、奈緒ちゃんが参加するかもしれないと聞いて、『もしかしたら、また奈緒ちゃんと(共演)できるかも』『タナダ監督だったら、いままでにない自分の新境地を、一緒に切り拓いてくれるかも』と思いました。その話し合いがなかったら、私は逃げていたかもしれないです。おふたりに、引っ張り上げていただきました」

(C)2022映画『マイ・ブロークン・マリコ』製作委員会

奈緒「シイノとマリコを中心に進んでいく物語に、こんなに惹かれて心が揺さぶられるので、ふたりの関係には、本当にすごい力があると思いました。だからこそ、そこに飛びこみたいという思いが芽生えました。私がそうだったように、恐らく誰かにとって初めての衝撃になるだろうこの作品を映像化することで、より多くの人に届けられるかもしれないという希望も感じました。そこに芽郁ちゃんがいると聞いたときは、『怖い』という不安が吹き飛ばされる感覚があって、気付いたら私も引き上げられていて、『一緒にやりたい』と思っていました」

(C)2022映画『マイ・ブロークン・マリコ』製作委員会

シイノの脳裏には、マリコとの幸せな思い出だけではなく、目を背けたくなるような、悲痛な記憶も浮かび上がってくる。「あたし、何度もあの子のこと、面倒くせぇって……」と呟くシイノに、マリコがもういないという喪失感と、強烈な後悔が押し寄せるシーンは、たまらなく切ない。しかし、「面倒くさい」と感じられるほど向き合い、綺麗事だけではない関係を結ぶことができる存在は、得がたいものなのではないか。ふたりは、シイノとマリコの関係をどのようにとらえ、演じたのだろうか。

永野「シイノとマリコの関係は、共依存と思われがちですが、決して依存ではないんです。ですが、お互いがお互いを必要としているのは確かで、その形が友情を超越していて、『このふたりって、何なんだろう』と、演じながらずっと考えていました。私からは、キラキラしているようにも見えて、はかないようにも見えましたが、(ふたりの関係は)分かり切れないからこそ、演じていて面白かったです。私は『恋人』『家族』『友だち』という枠にとらわれていない、新たな関係があってもいいと思います。シイノとマリコもふたりだけの関係を築いているんだなと思いました」

(C)2022映画『マイ・ブロークン・マリコ』製作委員会

奈緒「演じてみて、シイノという存在が、マリコにとって本当に大きな光で希望だったんだと感じました。人間ひとりでは生きていけない。私はひとりの時間も好きなんですが、人によってこの世に生かされているという感覚があります。誰かと一緒にごはんを食べたり、誰かと一緒だから乗り越えられることがあったり。そういう小さなことに生かされているなかで、マリコにとっての“誰か”の大きな部分を、シィちゃんが占めていたんですよね」

奈緒「恋愛だと、よく『盲目』という言葉を耳にしますが、盲目的になることは、全ての対人関係においてあるんじゃないかなと思います。それは悪いことだけではなくて、何か言葉で表せないものを超えたときに、人は盲目的になるんだと思います。だから親は子どもに盲目的になってしまうことがある。シィちゃんの『きれいなことばかりじゃなくて、面倒くさいこともあったのに、思い出せない』という感情は、それだけふたりのなかに盲目性が生まれていて、すごく強い結びつきだったから、生じるものではないかと思います。どこか客観性を持てず、自分のことのように相手の痛みを感じてしまう、ふたりが重なる瞬間があったのかなと思いました」

(C)2022映画『マイ・ブロークン・マリコ』製作委員会

永野は、シイノとして過ごした撮影の日々を、「初めて、これが“違う人になる”。“なりきる”じゃなくて“なる”ってことなんだというのを体感した」と振り返っている。ボロボロで無様な姿を晒し、やり場のない感情に泣き叫び、マリコの遺骨を抱えて裸足で走り回るシイノ。永野は新境地とも言える役どころで、女優としてさらなる飛躍を遂げている。

永野「私は普段、本番中と本番以外で、はっきり分かれているので、『役に入る』という感覚が分かっていなかったんです。もちろん思い返してみれば、『あのとき、ちゃんと役に入りこんでいたんだな、役に近付けていたんだな』と思うことはあるんです。ですが、実際に演じながら初めて、『あ、いま、永野芽郁じゃない』と思えました。撮影は冬だったんですが、体がずっと熱くて、空き時間にも、(自分自身として)何も考えられることがなくて。『マリコ、何してるんだろう』と思っていたし、奈緒ちゃんなのかマリコなのか、そういう存在に、ずっと会いたかったけれど、会えなくて……」

永野「劇中には、(シイノがマリコの遺骨にかける)『死んでちゃ分からないだろ』というセリフがあるんですが、本当の魂の叫びがこめられている気がしました。『マリコ、戻ってきて』と願っても、戻ってこないことは分かっているけれど、でも会いたいという感情は、誰しもが経験していきますよね。どうしたって人間だから、大事な人が亡くなることは、経験しなきゃいけないこと。それを体感しながら演じていきました」

(C)2022映画『マイ・ブロークン・マリコ』製作委員会

タナダ監督はシイノについて、「感情むき出しのかっこ悪い姿をさらせるところが、めちゃくちゃかっこいい」と、その魅力を語っている。演じた永野が発見したシイノの魅力も、教えてもらった。

永野「すごく乱暴に見えるけれど、愛情深いし、どこかで繊細な部分も持っています。こんな人がいたら、私もマリコみたいに『好き、離れないで』という気持ちになってしまいますね(笑)。そういう部分を前面に出す人ではないんだけれど、気付いたらそばにいてくれる、魅力溢れる人だなと思いました」

(C)2022映画『マイ・ブロークン・マリコ』製作委員会

一方の奈緒は、実の父や彼氏からの暴力に苦しめられ続けたマリコを、いまにも壊れてしまいそうな繊細さとはかなさで表現した。そんなマリコの幻影に、シイノは「マリコ、あんた、何も悪かない。あんたの周りの奴らが、こぞってあんたに自分の弱さを押し付けたんだよ」と語りかける。

奈緒「すごく長い準備時間をとらせていただけた作品だったので、いろいろと準備できるところもありましたし、タナダ監督と早くにお会いできたことが、自分のなかでは大きかったです。毎回私は、役の履歴書みたいなものを作るんですが、項目が埋まっていくのが早かったんです。もちろん原作もありますが、タナダ監督とお話しするなかで、ヒントになることがたくさんありました。何だかすごくゆるやかに、長い時間をかけて、マリコという人と向き合えたのは大きかったなと思いますね。現場に入ってからは、ハイライトのような瞬間を描いているシーンが多かったので、撮影がすぐに終わってしまう日もあったんですが、そのなかで役に向かうことができたのは、タナダ監督のおかげだと思います」

(C)2022映画『マイ・ブロークン・マリコ』製作委員会

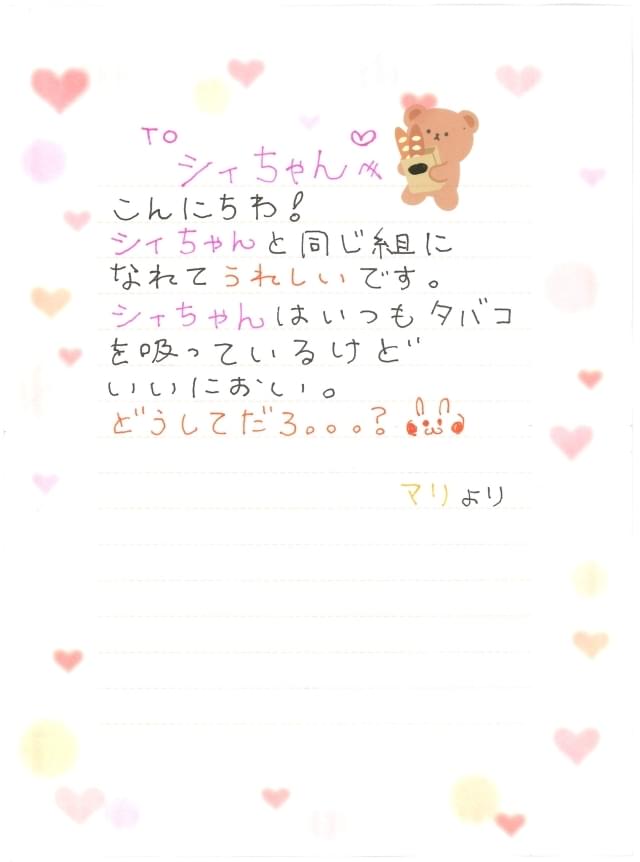

シイノは、マリコの遺骨との旅路のなかで、彼女の手紙を読み、過去を回想する。奈緒は、マリコがシイノに宛てた手紙を自ら書くことを提案したという。

奈緒「1通や2通じゃない、たくさんの手紙を書き続けた時間は、マリコにとってどういうものだったのかを知りたかったので、『カメラに映らなくてもいいので、書かせてください』とお願いしました。長い期間のなかで、『書きたいな』と思いついたことを書いたんですが、やっぱり迷うんですよ。そこで消しゴムで消したり、『やっぱり違うかも』と思ってくしゃくしゃにしたりしたこともあって、『この子はこういう時間を過ごしたのかな』と考えました。『本当はこれを伝えたかったけど、やっぱりシィちゃんには楽しいことを話したい』と思って、消しゴムを使った日もあっただろうし。そういうマリコの背景を知るうえでも、すごく良い時間になりました。やっぱりこれだけ皆で魂をかけている作品のなかで、私は物にも魂が宿ると信じているので、芽郁ちゃんが目にする手紙は、嘘のない自分の字で届けたいという気持ちがありました」

(C)2022映画『マイ・ブロークン・マリコ』製作委員会

「半分、青い。」で共演して以来、プライベートでも親交があり、絆を深めてきたふたり。「いつかまた一緒にふたりでお芝居をしよう」という“あの日の約束”を、本作で叶えた。永野は、「マリコが奈緒ちゃんじゃなかったら私はシイノになれなかったと思います」と明かしており、ふたりは完成した作品を見て、ともに涙したという。奈緒は、シイノの旅路を見て、どのような感情がこみ上げたのだろうか。

奈緒「見ているときは、どこかで『もしマリコがいま、天国でシィちゃんを見ていたら、どんな気持ちだっただろう』と、自分がマリコとして座っている瞬間があって、涙が出てしまいました。大きな言い方にはなってしまうんですが、生きているということを実感できました。私がいま生きているから、芽郁ちゃんが演じたシィちゃんを見ることができているんだという『生きている』実感があって、いままで味わったことのない感覚でした。マリコはいないんだけれど、遺骨がそばにあることで、そこに彼女がいるような気持ちになって、シィちゃんと一緒に旅をしている感覚になりました」

(C)2022映画『マイ・ブロークン・マリコ』製作委員会

物語は、「自分は何も知らされず、親友の死を突然ニュースで知る」という、とてつもない絶望感で幕を開ける。しかし、“魂の片割れ”のように大切な人を失ったあともなお、人生は続き、人は明日を迎えなければならない。「The ピーズ」によるエンディング曲の「死にたい朝 まだ目ざましかけて 明日まで生きている」という歌詞が聞こえてくるかのようだ。最後に、ふたりが本作に見出した「救い」について、語ってもらった。

永野「見る方によって、『救い』だと感じる場所は変わってくると思うんですが、私0んです。マキオさんとの出会いなどもあって、マリコの死を受け入れられたときに、『この人の人生もマリコの人生も救われたんだな』と感じました」

奈緒「誰かが理由も分からずにいなくなってしまったとき、残された人たちには『なぜ』という呪いがかかると思うんです。自分自身に『なぜ』『何かできたんじゃないか』という呪いをかけてしまう。シィちゃんも事実を知った瞬間から、その呪いを自分にかけて旅に出たと思います。私は最後のシーンで、彼女のなかで呪いが解けた瞬間が、スクリーンから見えました。いま、本当は大丈夫じゃないのに、『大丈夫』と笑いながら過ごしている人たちの背負っているものを、もしかしたら軽くできる瞬間があるかもしれないという希望が感じられました。マキオさんの言葉にもありますが、生きていたら、その希望に出会えるかもしれないですよね。私自身、そういう希望を感じたので、見る方にも届いてほしいなと思います」