カモン カモンのレビュー・感想・評価

全213件中、141~160件目を表示

大人子供

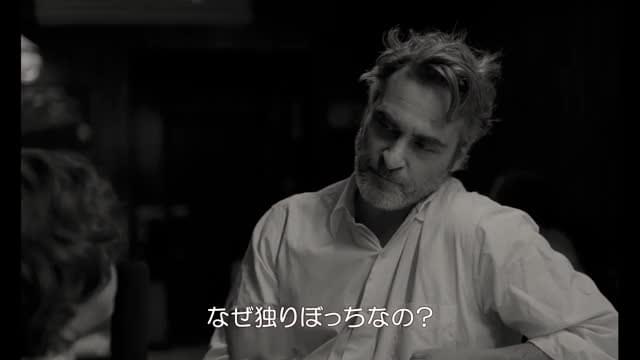

久々にホアキン・フェニックスが観れるなーと思い鑑賞。

うーん説教くさい作品だなと思いました。娯楽というよりかは監督の言いたいことを役者に乗せて伝えてガミガミ言われているようでした。

ジェシーの妙に大人びて冷静に物事を見れる…と言うと聞こえはいいですが、やけに大人を煽ったり茶化したりしていますし、急に元の年齢以下の駄々をこねたり叫んだりする様子が受け付けられませんでした。自分自身過去実習などでジェシーくらいの年齢の子の我儘っぷりに翻弄されて子供にあまり耐性のない人間なのでトラウマになったいたものを思い出してしまいました。その二面性を使い分けるウッディ・ノーマンは凄いなと思いました。

まぁそれ抜きにしても映画としての魅力を感じない作品でした。叔父と甥っ子の日常風景を何の変化もなく見せられてもふーんって感想しか出てこないくらい成長が感じられなかったです。所々に監督流の子供との向き合い方を押し付けられていてとてもむず痒かったです。ジェシーを甘やかしすぎて今後モンスターになる可能性も否定できないので、監督とそもそも子供という生き物との関わり方が全くを持って違うんだなと思いました。

エンドロール中もずっとインタビューが流れていますが、キャスト陣も流れながら字幕も出てと脳に送られる情報が多すぎてややパンクしました。あと変化の無さすぎさとシアターの椅子の気持ちよさに5分ほど寝ました。申し訳ない。

鑑賞日 4/26

鑑賞時間 13:50〜15:50

座席 F-3

心を抉られるコミュニケーション

ひさしぶりに映画館に行くのに、リハビリ的な映画を選んだつもりだったのだが、完全に心を抉られてしまった。

伯父さんと甥っ子の触れ合い映画、回復映画としてほのぼの癒されて観ることも勿論できたと思うけど、皆、誰もが決して全てを素直に口にできないまま抱えていることが多すぎる。だから「ペラッペラ」な言葉で表現するし、決まった理論の台本を使ってコミュニケーションしようとする。

あのような父親を持った子、どこかそこに「将来の自分」を見てしまう子、自分の感情を「奇妙な」様態でしか伝える術を持たない子。そして親と子、兄と妹のうっすらと見える複雑な 関係性を見つめながら、「孤独が怖い、他人のことは完全に理解できない」という子どものインタビューがこだまする。

それでもやっぱり、人と人は近づけるし、分かろうとしあえる。大人は(かつて自分がそうだった)子どもの話を聞き、大人もまた不器用に感情を見せる。「大丈夫じゃなくても大丈夫」なのは、大丈夫じゃないと言える場所があるからなのだ、と思う。そういう場所が誰にでも必要だし、誰かの必要な場所になれたらいい。

ホアキン・フェニックスがこの作品にものすごく複雑味を足していると感じた。インタビューは台本なしで行ったそうだけども、ある時は奇矯にもなり得る性格俳優・ホアキン・フェニックスが子どもの話を聴く、というのが、なんというか、美しかった。そして子どもたちは語るのに飢えているのかもしれないとも。コミュニケーションが美しく見えるなら、それは多分コミュニケーションが足りていないからなのだ。

ジョーカーよりジョニー

最近のトレンドなのか、モノクロ作品が多く、今回は9歳の甥っ子君を預かることになった中年男性のドラマです。冒頭からインタビューの膨大なセリフに飲み込まれ、とっつきが悪くどうなることかと思いました。ところが、この二人の生活シーンになると、穏やかで淡々とした展開ながらも親子でも友達でもない微妙な距離感や9歳の少年の内面の揺れが上手く描かれていて感心しました。父親がメンタルに問題があっても、母親と離れていても、前へ前へとつぶやく少年のセリフにしんみりします。子役のウッディ君、なかなか上手です。また、決して大人目線にならず対等に9歳児に向き合う、ホアキン・フェニックスの眼差しも優しくていい感じです。『ジョーカー』の演技の評価が高かったけど、むしろこんな穏やかな感じの役柄の方が、彼の演技の上手さが感じられました。

子どもと大人、自分の中に存在する2人

とにかくウディ・ノーマンくんがすごい!という話を聞き、本日鑑賞。

ホアキン・フェニックスも大好きなのでワクワクして観に行きました。

ホアキンさんがきちんと演技をしている…と感じるほど、ウディくんが終始自然体で、本当に素晴らしい役者さんでした。

もちろんホアキンフェニックスも最高。

というか、話が進むにつれてどんどん伯父さんの顔になっていく。

2人のタッグは奇跡だなあと感じました…!

ウディくん演じるジェシーが不器用なりに甘える姿、

言葉が追いつかない故に上手く表せない不安な気持ち、

子どもの頃に感じていたことが映像となって帰ってきた気がしました。

最近心理学に触れる機会があり、生まれ持った性質はあれど幼少期の養育環境というものがどんなにその人の人生に影響を与えるかを実感したところだったので、ジェシーと真剣に向き合う大人たちの姿に心を打たれました。

母親は、社会の上手くいっていない部分を全て背負わされてしまう。

これも今の世界に共通する問題だと思います。

複雑で、全ての人間には伝わらないかもしれませんが

この作品はとても分かりやすく観客に伝えてくれます。

大人になった今、不安ばかり抱えている私にとって

"起こりそうだと思ったことは起こらない、思いもよらないことが起こるのだから先へ進むしかない"という言葉は

いつからか立ち止まってしまっていた足を一歩踏み出させてくれるものだと感じました。

ジョニーは大人を、ジェシーは子どもをそれぞれ体現したような人物像で、お互いを全て理解することはできないけれど相手を尊重する気持ちを持って接すれば、歩み寄ることはできる。

観ていた私自身も、まだ子どものままの自分と、大人になった自分の2人がこの映画を観ていた気がします。

正直なところマイク・ミルズ監督の『21センチュリーウーマン』が自分には少し難しく感じていたのですが

本作は子どもたちのインタビューや既存の文章の一部を引用することで、とてもシンプルでわかりやすく心にスッと入ってくるような作品でした。

やさしい映像に、マスクがびたびたになる程涙が出てしまったので替えのマスクを用意することをおすすめします🙇♀️笑

今年観た映画では、友人達に1番勧めたい映画です!

ジェシーの天真爛漫に振り回されながら大切なことに気づかされるどこまでも優しくてキラキラ眩しいモノクロームが似合うドラマ

唯一無二の

穏やかな映画だが、つまらない

ファンキー歯ブラシ

父親の心の病のために甥っ子ジェシーをしばらく預かることになったジョニー。頭は良さそうだけど、生意気で甘えん坊なジェシー(ウッディ・ノーマン)。歌い出す歯ブラシが欲しくてたまらないのに、必要ないという言葉を聞き、どこかに隠れてしまう。まるでかまってちゃん!ずけずけと質問してくる割には、「お話聞かせて」とベッドに潜り込んでくる・・・伯父さん何故独身なの?うっせぇわ!

お前も恋するようになればわかるよ。伯父さんは他人の哀しみや寂しさをよくわかる人間なんだ・・・さすがに9歳のジェシーに恋の話をしても無駄。「オズの魔法使い」を聞かせてやるほうがいい。と、どうしても伯父さんが寅さんに、ジェシーが満男に思えてくる。さすがに寅さんの名言まではいかないにしても、相手の心を理解しようとするジョニーの言葉が優しい。

ほんのわずかな期間だったけど、ジェシーはこの大切な時間を生涯覚えているのだろうか。新しい記憶をするためには古い記憶を削除するってのもキツい言葉だったけど、高校生となり恋をするようになったらまた伯父さんを訪ねればいい。

大きな変化もないままの平坦な印象を受けるかもしれないストーリー。しかし、移民の子どもを中心に未来にいついて語らせるジャーナリスト。子どもたちの素直で希望の持てる語りには、コロナ禍で未来が見えにくくなっている世の中に明るさを与えてくれる。このインタビューをどこかにまとめてアップしてくれないかなぁ~と思えるほどでした。

都会のジェシー

状況は違えどヴェンダースの『都会のアリス』が目に浮かぶ、子役を中心に思えば『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』での無邪気なムーニーが鮮烈に思い起こされ、何故か『ジョーカー』と比較されるホアキン・フェニックスの巷での印象が腑に落ちない、マイク・ミルズの前作『20センチュリー・ウーマン』でも大人を含めた親と子供の関係性が優しい角度で描かれており、流れる音楽のセンスが前作同様に素晴らしい。

ジョニーの妹でもありジェシーの母親でもあるヴィヴは息子と旦那に翻弄される苦労が絶えない生活を、兄妹の溝を埋める格好で恨みを晴らすべくジェシーを押し付けている訳ではないにしても、ジョニーとジェシーの関係性からジョニーとヴィヴの仲も良好に。

自分の両親が子供になり育てる立場でそんな発言と逆転的発想に驚かされ、今まで考えたことや思い付きもしない親が老後に赤ちゃん化する介護ならまだしも。

ヴィヴがジェシーと家で戯れている時に"Minutemen"のTシャツを着ている場面、ナイスなマイク・ミルズの細かいセンスに気分もアガる。

モノクロームが消えかけた記憶を呼び覚ます

自分を見つめ直す

心を通わせ移り行く先に

POST SNS、と言うか、Anti SNS、って言うか。

ウッディ・ノーマン君、すご過ぎです。えぇぇ?君は何者?って問い詰めたくなるくらいの名優です。イヤ、マジで、アカデミー賞の助演男優賞をあげたくなるくらいの芝居ですもん。と、まずは、ほとんどの方が、この少年の演技に息をのむんじゃないかと思うのと。ホアキン・フェニックスのお腹が、元に戻ってるw

これは期待通りの文学作品でした。もしかして、またネトフリ?って思ったら、違ってたw

◆移民の子供たちへのインタビュー。

誤解を恐れずに言うならば、それは、満たされない境遇にあるであろう子供たちの目に映る世界が、シンプルな言葉と、物怖じしない表現によって陰影をつけられたレリーフ(版画)の様なもの。モノクロームの映像は、最低限度の情報=言葉だけしか与えません。

◆各章に与えられたタイトル。

AND BUT でも、AND SOでも無い。起承転結のあるDoramatic Structureな物語りでは無いのだと言う、製作者の意思表示。

◆非日常を印象づける家族の不穏

決して仲が良いとは思えないインテリ兄妹。おそらく社会的なヒエラルキーは、妹が勝ると思われ。妹の夫は精神を病み。甥っ子の耳年増はインテリジェンスな言葉を無邪気に吐き出させる。このちょっと変わった・珍しい・身近にはいなさそうな家族・親族の設定で、特殊性を印象付けます。

◆広大なアメリカ大陸の季節感

凍える都会。温暖な南部。広大なアメリカを意識させる冬と夏の同居。このアメリカの季節感は、NYのストリートの風景や子供たちのインタビューにも見られる、人種の多様化ともつながっている様に見え。

◆孤独と繋がり。拒否と求める心。YESとNO。NOとYES。

繰り返される対比は、哲学者の様に言葉を発する少年と、自我を持たないかの如く描かれる男の絶叫の後、C'monの繰り返しで締められます。大丈夫。私は大丈夫。君は大丈夫。大丈夫、大丈夫。

と言うだけのモノクロ108分。最近、モノクロ映画が多い気がするのは気のせいですか?目的は違うんでしょうけど。この、情報量を削ぎ落とすためのモノクロ表現は好きです。情報で溢れ返っているSNS社会。昨今、POST SNSが始まっている!的な流れを感じたりするんですが。ドライブマイカーしかり。ありゃモノクロじゃないけど。

情報量が少ない物語の流れと、登場人物が交わす言葉をじっくりと噛みしめる、思考時間を与えてくれる映画。

良かった。とっても。

安請け合いから始まる、甥との生活

ラジオジャーナリストのジョニー(ホアキン)は米国各地で少年少女にインタビューする取材旅行をしています。

冒頭シーンをはじめ、この劇中の各所で挿入される子供たちへのインタビューシーンは、ホアキンが9~14歳の子供たちに実際に取材した「台本なしのドキュメンタリーシーン」で、彼らの「生の声」です。本編とは間接的な意味合いに位置するものですが、これらだけでも十分見応えがあります。「未来はどんなふうになると思う?」「正しい道を進むために、大人は何が出来たと思う?」などの質問に答える彼、彼女たちの考え方や、きちんと現代的にアップデートされた正しさについて、臆せず話し出し明確に言語化できていることに驚かされます。

そして物語は、家族のサポートをきっかけに、お互いを理解し、成長し、そして関係性を深めていくという、多くの人が経験する普遍的なテーマをです。ヒューマンドラマはマイク・ミルズ監督の十八番ですが、今回は幼い少年というキャラクターを置いて「ストレートな言葉と感情」で心を揺さぶられます。

ジョニーはデトロイトでの取材後、「母の介護と死」が理由ですれ違い、音信不通になっていた妹ヴィヴ(ギャビー・ホフマン)に電話をしたことをきっかけに、甥のジェシー(ウッディ・ノーマン)の「子守り」を請け負うことになるのですが、、、

普段から子供と接する仕事をし、彼らの言葉を多く聞く機会がある彼でしたが、徐々にこのことが如何に「安請け合いだった」ことに気づかされます。それは「子守り」が一時的なものだと思っていたところから、それがいつまでのことか見えなくなるにつれ、単なる「子守り」ではなく甥と「生活」をする必要があるということです。しかし、母親が帰らない状況と、その理由がわかるジェシーは、叔父に対して風変りな言動やストレートな物言いをし、ジョニーは見る見るうちに困惑し、疲れ切ります。

また、普段は他者にインタビューをする生業のジョニーなのに、自分は甥のストレートな質問にあれこれと言い訳、言い逃れをしはっきり答えらず、そのことを甥に責められます。しかし終盤、二人の距離が小さくなり、お互い正直な気持ちを大声で叫びあうシーン、カタルシスの絶頂です。

打ち明ければ、私自身、面倒を避けたいためについつい(家族を含む)人との距離を開けるところがあります。それでも過去には母の介護なども経験してきました。

人は守らなければならないものが出来た時、もがき苦しみながらも成長するものです。観ればそれなりに削られる映画ですが、観終われば満たされる気分になれる一本。何かに疲れている方にお薦めです。

よかった

モノクロの意図が何か気になる。物語は流れに任せるような、作為性の低いつくりで、スケッチ的に展開する。特に演技が自然ですごい。しかし、面白いかと言えばあまりそうでもない。ただおじさんが甥っ子の面倒を見て苦労するだけと言えばそれだけだ。

9歳の男の子なのだけど、頭がすごくいいわりに4歳児くらいの精神年齢で、大変な子だ。本人も大変だし、周りもきついタイプだ。アメリカの子どもは赤ん坊のころから一人でベッドで寝るものだと思っていたら、この子はけっこうな甘えん坊で大人と一緒に寝たがる。そのくせ大人を馬鹿にする。ママさんは旦那さんも精神を病んでいて、大変だ。

本とか録音機材とかじゃなくて、キャッチボールやサッカーボールのパスなどで遊んだほうが、言葉じゃない肉体でやりとりできていいと思う。下手は下手なりにできて楽しいし、相手を気遣う面もある。

全213件中、141~160件目を表示