大河への道のレビュー・感想・評価

全226件中、201~220件目を表示

この偶然はもしかして、仕事について考える…五月病対策の一環?厚生労働省の差し金?

NHK関係者ではないので確かな根拠はありませんが、伊能忠敬が主人公の大河ドラマの予定はありません。なので、今のところ大河への道はまだ〝道半ば〟どころか、そもそもそこに向かう道すら描けていないというのが現実のはずです。

それを逆手にとってのこの原作(落語は聞いたことがないので小説のほう)と脚本はお見事❗️

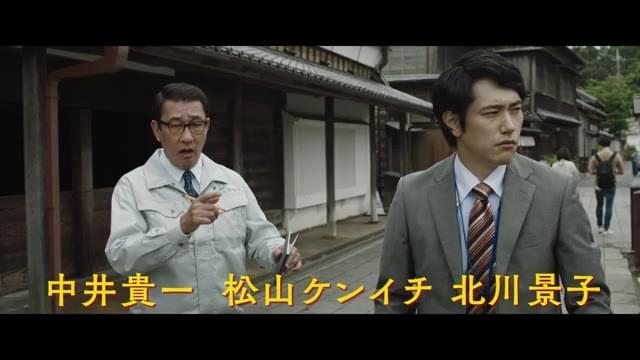

時の将軍徳川家斉に出来上がった地図を献上する場面では、思わず涙がポロリ。中井貴一さんや松山ケンイチさんらの演技と演出が上手いので、見てるこちらまで、一緒に地図を作ってきた伊能隊の仲間に同期したみたいな感覚で泣けてきます。

忠敬さん(地元の人は親しみを込めてチュウケイさんと呼ぶ)は、あれだけの労力と時間のかかる作業を経て、歴史に残る凄い地図を作った人。つまり、地図には収まり切らない大偉業を成し遂げた。だから、大河ドラマという枠にも収まらない。

というのが、この映画のオチということだと思います。

同日に公開された『ハケンアニメ』もやはり仕事というもののあり方を、分かりやすく教えてくれましたが、この映画もそうでした。

『ハケンアニメ』のレビューでこんなことを書きました。

何かを成し遂げるための、要件。

①リーダー(監督)の熱量と動機に説得力がある

②ベテランや特殊技能を持つ曲者のやる気を引き出す

(仕方ねぇな、俺がやらなきゃうまくいくものもうまくいかなくなるんだろう?やるしかないよな)

③ 組織の決定に関わるキーマン(柄本佑さん❗️ハマり過ぎ‼️)の協力を取り付ける

『大河への道』の場合、①に〝根気〟と〝遺志を継ぐ者〟を加えれば、ほぼ同じことが言えると思います。

橋爪功さん演じる脚本家が、歴史から消えてしまう名もなき功労者たちのことを書きたい、という趣旨のことを言っていましたが、ここもまた、静かにジンワリと心に響いてくるのでした。

やっぱり中井貴一のコメディは楽しい。

予告編を観て、現代と江戸時代が行ったり来たりする展開だから、切り替えどうするんだろうと、ちょっと心配を抱えながら着席。

町おこしの為に地元の英雄、伊能忠敬を主人公とした大河ドラマを作ろうと頑張る市役所の池本主任を中井貴一、バディの部下木下を松山ケンイチが演じる。この2人のやり取り、面白すぎで笑いっぱなし。

企画を進める途中、脚本家の加藤からチューケイさんが日本地図を完成させてなかった事を聞かされる。そこから江戸時代へ移行。

わお!登場人物全員、一人二役だ!

しかも、立場までほぼ同じで、台詞まで同じなんて、笑える〜。そしてチューケイさんの意思を継いで幕府に嘘をつきながら地図作りを頑張るみんな、泣けた〜。

この映画、キャストがみんなはまってて、北川景子、岸井ゆきの、橋爪功、平田満、西村まさ彦、草刈正雄など、みんな楽しかった〜。

笑って泣いて大満足だったけど、最後は、ん?

現代の場面、要る?

見事なエンタテインメントだ

いかにも落語が元になった話らしく、笑いと涙の人情物語である。

中井貴一はコメディアンぶりを存分に発揮しつつ、堂々たる主役を王道に演じている。流石である。松山ケンイチが珍しくおふざけのトリックスターを演じていて、中井貴一の周りをかき回す。こういう役もできるんだと感心した。北川景子はいつもの美人役だが、ちょっと斜に構えていると思いきや、生真面目に役割を引き受けたりする。才女で美人で思いやりがある。与謝野鉄幹の歌「人を恋うる歌」を思い出した。

千里の道も一歩から。日本列島の海岸線をすべて描き出すという壮大な計画も、日々の細かい作業の積み重ねである。集中力と根気のいる大変な作業であり、それを何年も続ける訳だから、志を持続させる精神力は驚嘆に値する。

そういった作業をひとりではなく、集団で行なうのだから、気持ちをひとつにする必要がある。仲間をまとめあげた伊能忠敬の指導力の凄さが窺える話だ。波乱万丈の人生を歩んできた忠敬だからこそ出来たのだろうと思う。そして忠敬の死後も、集団の意志のエネルギーは衰えることがなく、機関車のように力強く目的地に向かう。もはや誰も止めることができない。

本作品を見れば、伊能忠敬をまったく知らなかった人も、その偉業がどれほど凄いものであるかを理解できる。そういうふうに作られた作品なのだ。現代のシーンでは伊能忠敬についての客観的な情報を提示し、当時の場面では測量と書き出しの苦労を描き出す。この両輪で伊能忠敬という人物が立体的に浮かび上がるという寸法だ。

落語は語りと身振り手振りだけで話をするが、上手な落語では客は話の内容を微に入り細に入り理解することができる。まさに本作品は、映画の形式をとった落語であり、中井貴一が作りたかった作品がそのまま実を結んだように思う。見事なエンタテインメントだ。

はじめの一歩

バランスの取れた歴史エンタメ作品

コミカル&シリアスで感動あり。というバランスの取れた面白い作品である。本作は、日本初の日本地図作成の実作業を担当した伊能忠敬の弟子達の奮闘を描いている。同じ役者が一人二役で、時代劇パートと現代劇パートを演じるという斬新な配役で、時代劇と現代劇を融合した意欲的な歴史エンタメ作品である。

千葉県香取市役所では、町おこしのため、郷土の偉人・伊能忠敬を主人公にした大河ドラマ制作プロジェクトを発足させる。総務課主任・池本(中井貴一)がリーダに任命される。しかし、脚本作りの段階で、伊能忠敬が日本地図完成の3年前に死亡していたという事実が発覚する。一方、1818年の江戸時代の下町では伊能忠敬が日本地図の完成を待たずに死亡する。彼の遺志を引き継いだ弟子達は、日本地図を完成させるため、大胆な隠密作戦を敢行していく・・・。

時代劇パートと現代劇パートを設けると、二つのパートが独立分離してしまう。そこで本作では、主要メンバーを二つのパートに配役して一人二役にすることで、二つのパートをうまく繋げている。

伊能忠敬の弟子達の、昼も夜もない、気の遠くなるような地道な作業を丁寧に描写することによって、日本地図作成という偉業を際立たせている。ピーンと張りつめた静寂の雰囲気のなかで作業する弟子達の真剣な眼差しから、何としても日本地図を完成させて、異国の脅威から日本を守る第一歩にしようとする熱気が伝わってくる。

正に、“敵を知り己を知れば百戦危うからず”である。日本という国の正しい地形を知ることが日本が己を知る第一歩である。

本作のハイライトは、終盤の日本地図である。今まで沢山の日本地図を見てきたが、別格である。圧倒的な迫力と美しさで胸が熱くなる。伊能忠敬とその弟子達の想いが凝縮されている。やはり緻密で高精度の技術で作られたものは美しい。

ラストシーン。池本の取った行動は清々しかった。伊能忠敬のように、人生、決断した時が行動する時である。年齢制限はない。

その後は蛇足でしかないラスト

3年前に佐原に行ったが、

確かに伊能忠敬についての記憶は何もない。

何と影の薄い人なのか、仕事が偉業なのか?

映画のコピーも!

⽇本地図を完成させたのは伊能忠敬ではなかった!?

彼は地図完成の3年前に亡くなっていた!

と言う通り、

伊能の面目は丸潰れである。

しかし、大日本沿海輿地全図が画面いっぱいに写し出された時、とてつもなく大きく精緻で驚愕してしまう。

それはまるでミケランジェロのシスティーナ礼拝堂天井画を見上げたときと同じ衝撃だ。

さて、本題の映画はどうなのか?

はっきり言って、

江戸城の大広間で徳川将軍に公開した場面で終わってしまっていた。

その後は蛇足でしかない。

確かにあのデッカい地図を作成するのも一歩の測量からだが、あの大きさと一歩の無情さを比類できるものではない。

だが、その空しさを知りつつも一歩の徒として歩むには、大河への道も同じかもしてないが、夢と希望と意志を持てば歩み出さなければならなくなる。

ああ実物を見てみたいものだ。

伊能忠敬記念館は、千葉県香取市佐原イにある、1998年創立の記念館。

測量器具、測量図、日記など、国宝である伊能忠敬関係資料が保管されている。

鳥肌!

【“これが、余の国の形か。美しい・・、と家斉将軍は言った。”伊能忠敬”達”が、命を懸けて”大日本沿海輿地全図”を作った訳が、良く分かる作品。時代劇と現代劇とのミクスチャー度合いも宜しき作品でもある。】

ー 序盤の香取市役所総務の池本(中井貴一)達が、郷土の偉人、伊能忠敬を大河ドラマにするプロジェクトを市長の意向で立ち上げ、20年以上も脚本を書いていない頑固な加藤(橋爪功)を訪れる様を、コミカル要素を塗して描くさまは、やや空回りしている感じがして、少し心配になる。

だが、舞台が江戸後期に移ってからは、面白く鑑賞した。(少し、ホットする・・。)ー

◆感想

・令和の現代劇と江戸期の時代劇を交互に構成しながら物語は進む。面白かったのは、出演俳優が、(現代と江戸期の時代劇で役柄は当然違うが)演じていた事は、斬新だったなあ。

- ”中井貴一さんは、洋装より、和装の方が絶対に似合うよなあ”と思いながら鑑賞続行。-

・時代劇の比率が大きくなり、冒頭に描かれた伊能忠敬が亡くなってからも、”大日本沿海興地全図”を3年掛けて、幕府の勘定方へは”伊能は生きている”と言いながら、地図作成を続ける伊能の遺志を継いだ人々の姿。

- 彼らは聞いていたのだろうなあ・・、晩年の伊能忠敬の想いを・・。”

諸外国に負けない技術力が、日本にはあるという事を示さなければ日本は早晩、植民地にされてしまう・・。”

伊能忠敬が、最初に蝦夷の地図を制作した意図が良く分かる。-

・そんな中、勘定方の中には、伊能の生存を疑うものが出て来て・・。

- あのねえ、そんな小さな考えでは、列強には歯向かえないんだよ!伊能忠敬が遺した想いを理解しなよ!-

■少し、残念だったところ

・物語展開が、やや粗いし、ストーリーが単調になる箇所が幾つかある。

例えば、西村まさ彦が演じた役柄の描き方や、エイ(北川景子)の抱えていた背景などである。

■興味深かった所

・これは、矢張り江戸期の地図製作の数々のシーンである。歩幅で距離を測り、定規、測量器具を使い、気が遠くなるほどの作業を延々と行うシーン。

そして、そこで得られたデータを紙に手で書き写し、夜遅くまで、地図にしていくシーン。

伊能の遺志を継いだ”名もなき人々の姿”は沁みるなあ・・。

皆、使命感を持った良き顔をして、作業に没頭している。

<そして、到頭”大日本沿海興地全図”は完成し、伊能の遺志を引き継いだ高橋景保(中井貴一:ニ役)は、江戸城大広間で、将軍家斉(草刈正雄)に拝謁する。

勘定方の箴言を止め、家斉が”伊能は存命なのか・・、”と聞くシーン。

高橋は答える。”はい、次の間にて控えております・・。”

そして、家斉が次の間に足を運ぶとそこには、大きな大きな日本の地図が、大広間一杯に広げられている。

家斉はその地図を見て言う。

“これが、余の国の形か。美しい・・。大儀であった・・。”

ここのシーンは、沁みたなあ・・。

伊能忠敬は、死しても尚、列強が迫る幕末期の日本の未来を案じて、高齢にも関わらず全国に足を運び、”大日本沿海興地全図”を作り上げたのだ、と忠敬のボロボロの草鞋を見て、私は思った。

矢張り、伊能忠敬(ちゅうけいさん)は、近代日本の発展に貢献した偉人だったのである。>

物語になりにくい話を鑑賞に耐えるまで頑張った

原作は、立川志の輔の創作落語である。千葉県香取市に生まれた伊能忠敬を大河ドラマにしようとする香取市役所の職員を主人公にした現代編と、伊能忠敬の恩師の息子高橋景保を主人公にした江戸時代編が交錯する作りになっているが、伊能忠敬本人はどちらにも登場しないという作風である。人類初の世界一周を果たしたとされるマゼランも、実は途中のフィリピンで落命しているが、偉業はマゼランの名を冠して讃えられているのと同様であり、あたかもマゼランの物語にマゼランが登場しなかったという作りになっている。

伊能忠敬が日本地図を作るための測量を始めたのは 55 歳になってからの話で、平均寿命が 40 歳に満たなかった江戸時代の実情考えれば、現在に例えると 100 歳近い老人が日本全国を一周して地図を作ろうという途方もない話に感じられたはずである。その事業に人生最後の 19 年を費やし、74 歳まで従事したが、志半ばで没した。地図の完成は、忠敬の没後3年目の話で、伊能組と呼ばれた弟子たちの手によるものである。

伊能組の測量精度は、緯度については約 1/1000 という驚嘆すべき精度であったが、経度については天体観測による校正が不十分であり、各地域の地図を繋いだときに正確に繋がらず、誤差が蓄積されたために、北海道と九州で大きな誤差が生じている。そうした点が触れられず、北海道のズレを指摘しただけというのは物足りなかった。また、伊能がこの事業に投じた私費は、現在の金額に換算して 1200 万円を下らないと言われているのだが、それも触れられていなかったのは残念であった。

地図は国防の要であり、自国の姿をどれほど正確に把握しているかというのはどれほどの国防意識を持っているかという指標に他ならず、伊能忠敬の作った地図に驚嘆して幕末に他国が日本を侮れないと認識するのに大いに役立っている。逆に言えば、伊能図が登場するまで日本人は日本の正確な姿を知らなかったということであるので、平城京を中心にして、伊勢神宮や熊野本宮を頂点にした五芒星が形成できるなどという話も、現代の地図から誰かが捏造したものに違いないのである。

伊能忠敬の日本地図を作った話が大河ドラマになるかというと、到底1年間の尺を埋めるのは非常に困難だと思うが、高橋景保が将軍家斉に復命した場面は非常に感動的であった。伊能図は大図、中図、小図の3種作られて幕府に納められたが、明治時代になって皇居が火災を起こした際に大図は焼失してしまっている。しかし、後に写しがあったことが判明し、現在見られるのはその写しの方である。江戸城の大広間に敷き詰められた大図のシーンは圧巻であった。

物語の起伏は必ずしも多くなく、ハリウッド映画のテンポの良さに比べれば実に日本的なのんびりした物語であるが、その分フィクションは少なかったと思う。伊能の墓が恩師の墓の隣にあるというのも事実であり、後に高橋景保もその隣に埋葬されている。物語を進める力となっているのは、将軍に真実を話さず経費を出させ続けたとなると関係者一同死罪もありうるというプレッシャーであるが、その回収も見事であった。

役者は中井貴一や西村雅彦など実力者を集めてあり、草刈正雄の存在感も流石であった。中井貴一は企画にも名を連ねており、入れ込み振りが感じられた。現代も絡めた物語の作り方にはかなり工夫が施されていた。それが届かない客もいるのだろうが、自分の感受性の乏しさを、作品のせいだとする思い上がりには与したくないものである。

(映像5+脚本4+役者4+音楽4+演出4)×4= 84 点

丁度いい♪

なかなかの良作でした。

面白い設定を台無しにする構成と脚本と演出

元の立川志の輔の創作落語を存じなかったので、この映画の情報を知ったときにメチャクチャ面白そうとワクワクしました。

が、この映画は正直ゴミです。

構成と脚本と演出が設定の面白さを台無しにしています。

期待値が高かったので落差が地獄です。

宣伝や予告で伊能忠敬が実は死んでいたととっくにネタバレしてるのに、本編ではその情報を出すまで30分ぐらい経過してます。

無駄な時間をかけすぎです。

それは知ってから劇場に来ているので、その先が早く見たいわけです。待たせすぎです。

伊能忠敬の死を嗅ぎ回る西村まさ彦の登場も60分すぎ。それまで何のサスペンスも無いことになります。

登場しても北川景子と岸井ゆきのの茶番に翻弄されるので、バカとバカがじゃれてるだけの緊張感ゼロ展開が続きます。

梅安先生もバカで、伊能忠敬の死が誰にもバレなそうだし、とにかく話に障害が無いんですよ。

弟子たちがひたすら地図を書くだけ。

墨汁こぼして地図書き直しとか、そんな障害だけではドラマが盛り上がりませんよ。

構成が下手なら脚本にもドラマが作れてないし、良いセリフもありません。

長い回想で再現ドラマと歴史知識の説明があるだけ。

元が落語だけに笑いも大事な要素ですが、KYな松山ケンイチに突飛な言動をさせるだけで笑いをとれると思っている脚本に驚きます。

更に足がつる、ぎっくり腰程度のことで笑いをとろうとするなんて…

町内会でひょうきんなオッサンレベルの笑いの取り方だよ。

更に演出。

大勢のキャストに現代と時代劇の二役演じさせることになんのカタルシスもありません。

人間関係図が見事にリンクしていればスカッともしますが、立場がバラバラの人たちを無理やり二役演じさせているから、全く意味がないんですよ。

先祖と子孫ということでもないし。もしそういう意図ならご都合すぎる。

強いていえば、現代だけの登場では出番が少なすぎて有名俳優をキャスティングできないという大人の事情があるだけ。

北川景子のほくろ位置が現代でも一緒とか、草刈政夫がお殿さまと千葉県知事とか、だから何なんだよ。です。

西村まさ彦のぎっくり腰とか、草履が子供用で腹立って投げて再発がまだマシなのに、そのすぐ直前に一度痛がらせてるのとか、バカ演出すぎる。

分割したせいで笑いが減るのがまるで分かってない。

本当に酷かった。

インディーズ映画を除けば近年で最低レベル。

大怪獣のあとしまつも松竹だったか。

松竹はメジャーからインディーズになりたいのか。

泣いちゃった

2022年劇場鑑賞115本目。

地元の偉人、伊能忠敬の大河ドラマ誘致に頑張る市役所職員の話と、伊能忠敬の作った地図作りに奔走した弟子たちの話を同じ役者で演じた作品。立川志の輔の創作落語が原作らしいですが、市役所職員の方は違いますよね?

まあ正直この物語を1年かけてやるのはさすがに尺が余り過ぎる気がするので映画化で進めたらいいんじゃないかと思いました。それがこれか。

忠敬パートのラストは絶対このセリフ来るなと思いながらそのセリフが来ても泣いてしまいました。

地味そうだなという印象でしたが最初から最後までしっかり楽しめました。しかしこういう本当にあった江戸のトンデモ話モノには絶対西村まさ彦がキャスティングされるのはなぜなんでしょうね(笑)

歴史的偉業の陰にドラマあり

試写会で観ました。教科書にも出ている伊能忠敬という名前は知っていても、初めて日本地図を作ったこと以外、人物について詳しく知る人は案外少ないのでは?

実際に昨年の大河ドラマ、渋沢栄一もその業績の割には全国的知名度がないと、地元深谷市の熱心な働きかけがあったと聞きます。

渋沢については、新紙幣に使われるという、またとない後押しもありましたが。実際に企画の採用が決まるまでの過程では、この映画で繰り広げられたような悲喜こもごものドラマもあったかもしれませんね。

サムライばかりが注目される江戸時代にあって、商人の出ながら歴史的な偉業を成し遂げた伊能忠敬。そして、その夢に共感して彼を支えた多数の無名の人たち。上映を終えた試写会場では、感動の拍手が起きていました。

落語チックなコメディ

日本地図

予想外に感動するかと

全226件中、201~220件目を表示