ファーザーのレビュー・感想・評価

全346件中、21~40件目を表示

辛い 辛過ぎる

認知症ってこんな世界なんだ〜

認知症になったら、ある意味幸せなのだと思っていたけれど、当事者もこんなに苦しんでいたんですね

主に患者視線でその混乱ぶりを描きつつ、巻き込まれる周囲の悲しみと疲弊を静かに、かつジワジワと浮き彫りにしていく秀作です

見ていたこちらもまるで認知症の模擬体験をさせられた感が迫ってくる

自身が壊れていくことを始めは気がつかず、生意気で嫌われ者で癖のある大人へと変貌しゆく

醜さとでもいうのだろうか

そしてある時、(多分一瞬だけ)真実に気がつき、ついには赤ちゃん返り

でもそれさえもきっと忘れてしまうのだろう

認知症とは、それまで通りの人間の姿でありながら、人間ではなくなる病気なのかも知れない

薬でたやすく治るような病気ではない

ならないための原因除去を探求することこそが急務だ

その根本原因は、

植■油? グ●テン? はたまた……

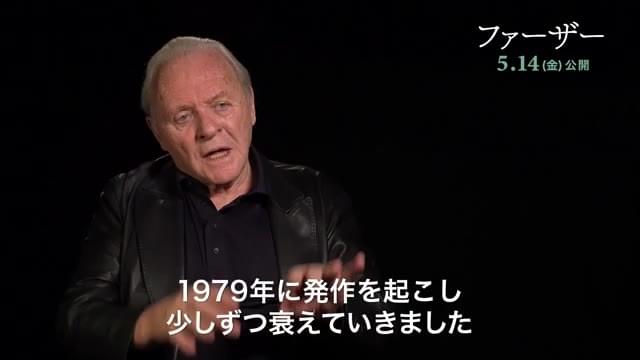

名優アンソニー・ホプキンスの演技に拍手

辛い

記憶の病は、本人も、その周りの人も本当に辛いだろうな。

分からなくなってしまって、ひどい言葉を浴びせられることもある。

ずっと混乱の中にいる。

どうしたらいいのか分からない。

観ている間、ずっと辛かった。

とても良作だけど、本当に辛くて、でもそれが現実なんだろうなと思います。

混乱して、何が何だか分からなくて。

大切な人が見ている世界がこんな世界だったら。

そこから救う術はなくて、毎日状態が変わるその人にどう接していけばいいのか。

どうすれば幸せなのか。

追記:

あれから、介護は大切な人との別れに向かっていくための時間だと考えるようになりました。

介護士は利用者の方の手足になることが仕事。家族の介護は距離が近い分どうしてもそういうわけにはいきません。

私は両親の介護をしたいです。

お別れの時間がないのは、耐えられるかわかりません。

だけどやっぱり健康寿命がずっと続けば本人にとっても1番いいし、両親が幸せでいてくれたら、こどもの私は幸せです。

予備軍には相当・・・

ポスターに騙された

ポスターだけみると娘と父の心温まるハートフルストーリー。出演者も良さそうやし観てみるかと気楽な気持ちで観たのが間違い…とてつもなく重い。

アンソニーホプキンスがアカデミー賞をとったのも納得。これは恐怖やよね。どこからが現実でどこからが妄想なのか判断がつかない。認知症の人が見えている世界って本当に不安だし恐ろしいなと。家族でも限界まできてしまうのだから、赤の他人はもっと理解するのが難しいよね。最後のママと泣き叫ぶシーンはあまりにも切なくて涙してしまった。胸が痛い。将来的に他人事でないところがさらに重い。

これが現実

めっちゃ泣いた。意味が分からんけどこれが認知症の世界。

誰にでも訪れる老後

認知症を患った老人の視点で物語が進行する。

老人の脳内では過去も現在も場所も全てがぐちゃぐちゃに再構築されている。

最後のシーンのみが老人がたった今身を置いている現実であるのだが…

救いがない。

我々若者からみた認知症の老人は、何度も物忘れをかまし、ボケて、ふざけているかの様に見えるかもしれない。しかし、それは物忘れのように単純な問題ではなく、自分の存在すら揺るがす様な過去の記憶の崩壊が起こっている。

自分の名前さえわからなくなり、不安を吐露し涙を流すアンソニー。

「葉が落ちていく様だ」

葉が落ち、枝が落ち、豊かさを失い、幹のような肉体しか残らない。

その寂しさと不安はどれほどのものだろう。

アンソニー・ホプキンスのすばらしい演技は、演技と感じさせないリアリティがあったし、やはりよく知った顔の、怒らせたらヤバい人(過去作の劇中イメージ)がセーターを一人で着れないような弱々しい老人になっていることに、劇中とは分かっていても寂しさを覚えた。

高知能偏屈老人が似合うくせに、子供のように直情的に泣く姿には胸が打たれて私も泣いてしまった。

本作は映画でなければ出来ない表現、言い換えるなら映画に出来るフル表現方法を活用して撮られているのだな、と。小説や漫画では決して同じ気持ちにはならなかった。

素晴らしい映画だった。

この一言に尽きる。

認知症なりかけの高齢者を立派な認知症に追い詰めるまでのクソ映画

高齢者が不安に苛まれだんだんと狂っていくまでの過程を描いた映画。アルツハイマー型と脳血管性の混合型だろうか。救いがない上に周囲の人間が認知症に対する理解がなく恐らく薬もあっていない。認知症患者に憶えてないの?を連発し、嫌そうな顔をするヘルパーと娘。娘には確かに愛はある。が、自分も歳だからか勉強不足であり全く成果が出ていない。そして内容も介護というよりかは見守り。そもそも記憶力の悪化と認知症は別の問題だ。記憶力が悪くなるだけであれば日常生活を送る上でそう問題はない。最後は娘の手によって施設送り。なお実際の老人ホームは特養だろうと高級どころだろうとこの映画のように綺麗でも広くもないので注意。2人の認知症患者を介護していた自分としては胸糞悪い映画

認知証の介護は大変です(経験者は語る)

2021.6.2

結局、緊急事態宣言中の五月は映画を1本も見なかった。昨年もそうだったが、映画を観るのも習慣性があるから、しばらく観ない日が続くと映画を観に行く気力が中々起きない。ましてや、東京の映画館は休業要請でやっていないから、川を超えて他県まで遠征するのはさらにハードルが高い。

緊急事態宣言は延長されたが、映画館の休業要請が緩和されて、今日、キノシネマ立川高島屋S.C.でやっと「ファーザー」を観た。

凄い。映像だからああいった編集が出来るが、舞台では一体どう表現しているのだろう?監督は原作舞台の演出家で、映画初監督作品。

クレジットされているキャストは8人、ほぼ6人で話は進む(ここいらが舞台劇だな)。

私の93歳の母は認知症なので、映画の中には認知症あるあるが一杯ある。

オリビア・コールマンは、「女王陛下のお気に入り」で女王陛下を演じてアカデミー賞主演女優賞を受賞。嫌味な女王が、受賞式の時にとてもチャーミングな女性で登場してビックリした。今度の娘役は更に良い!アンソニー・ホプキンスは絶品だった。もう一度、観るか。

カメラは、ずっとアンソニーの視点では無い(それではホプキンス映らなくなるよ)。

アンソニーと映画を観ている観客を巻き込んでの作劇で、フラット内の微妙な違いを見落としているかも知れないから、もう一度観ようかと。少なくとも「テネット」よりも、もう一度観る価値はあると思う。

◎「ファーザー」2回目鑑賞 2021.7.1キノシネマ立川高島屋S.C.

最初にアンを窓越しに見送る所で、もうアンソニーの部屋が違う(カーテンも家具も違う)。台所のタイルの模様が変わる。台所に置いてあった(アンソニーがスイッチを入れる)ラジオはラストの施設のアンソニーの部屋の窓際に置いてある。妹の書いた絵の横に置いてあるものも変わる。いつも料理がチキンなのはアンソニーが好きだからだろう。

以下、認知症介護経験者は語る(長文につき、認知症に興味が無い方はスルーして下さい)。

「ファーザー」と認知証の理解の参考に。映画のネタバレを含みます。

12月で94歳になる私の母は、認知症である。3年前から介護施設に入っている。約10年前に発症した頃は認知証だと言うことが判らなかった。物忘れ以外は普通だったから。

最初に気が付いたのは自分で決めた父の退院の日を全く覚えていなかった事。病院に行ったら明日退院だと言うので焦った!1度目の脳梗塞は軽く、父は右脚を軽く引きずる位の後遺症だったため、頭はハッキリしていたので「退院の日を決めたのはお前じゃないか」と怒っていた。(アンソニーも時計の場所等、色々な事を忘れまくり)

次は料理が出来なくなった事。脳梗塞で入院して退院して来た父に買い物に行くと千代田寿司やトンカツ弁当や唐揚弁当等を買って来るようになり、料理をしなくなった(出来なくなっていた。週3日、実家へ通って介護をしていたので、気付くのが遅かった)。父は油っこい物が好きなので食べていたが、野菜等が少なく再度脳梗塞を発症する事になる。

父は3度目の脳梗塞で車椅子生活になって施設に入り、母は一人暮らしになり益々認知症が進む。出来ていた事が出来なくなる(映画でもアンソニーがかぶりのセーターを着られなくなるシーン有り、アンが着せてあげる)。

料理を手伝うと言う母に妻が簡単に出来るとキュウリの塩もみを頼んだら、母は大量の塩を入れてしまって食べられなかった。

母は、隣の駐車場料金徴収を代行し毎月十数万円を駐車場のオーナーの口座に銀行から振込んでいたが、1年以上振込みをせず(銀行には振込みに行っていたが振込みをせず(出来ず)帰って来ていたようだ)150万円超が未振込で、父の葬儀に来た隣地の地主に指摘され私が立替えて振込んだ。母は「1万や2万の金じゃないんだから、忘れる訳ないだろ」(本人は振込んだつもり)と言っていたが、タンスから封筒に入った万札が続々と発見され、私が立替えた150万円は回収する事が出来た。

私の実家は1階が駐車場で階段を上がった所に玄関があるが、母の頭の中ではいつからか裏にも階段がある事になっていて、「お前はあっちの階段から上がったのかい?」「は?」「あっちにも階段があるだろ」(そんなものは無いんだな、これが)「何処に階段があるの?」「こっちにあるだろ。あれ、無いね」翌日には、また、あっちに階段がある事になっている。

映画では、アンソニーが窓から外の様子を伺うシーンがあるが、母は家の前に立ち道行く人(特に子供)を見ていた。見ているだけなら良いのだが、そのうち歩き出して徘徊してしまう事がある。家の前から右に曲がり、4回右に曲がれば家の前に戻って来るが、何処かで右に曲がらず(後を付けた事があるので判った)真直ぐ進んで700m程先まで行って迷子になった事もある。いつも同じ場所で迷子になる訳ではないので、徘徊した時に探して連れ戻すのが大変である。

母は買い物に行く時に財布に万札を入れて行く。千何百何十何円が小銭で払えないので万札を出してお釣りを貰うのだ(そう言えば、この間TVで最近の子供はキャッシュレスで「お釣り」を知らないと言う事をやっていた)。千円札、一万円札を出しては小銭でお釣りをもらうので、財布が小銭でいっぱいになる。(認知症あるある)

映画でもアンソニーの食事が鳥料理ばかりだったが、認知症になると同じ物を毎日買う。昨日買った事を忘れて今日もまた買う。そして明日も。(認知症あるある)冷蔵庫にロースハムとらっきょうが17袋入っていた事があった。

そのうちに財布を持たず(忘れて)に買い物に行くようになった。買い物をして会計する際に財布が無い事に気付く。金を取って来るからと取り置きを頼んで家に帰って来るが、取り置きを頼んだ事を忘れてしまう。「先程のお取り置きはどうしますか?」と言う電話が店から掛かってきて、こっちが焦る。

買い物に行って帰ってこないから、迎えに行くと路上で会った時に「お前、お金持ってないかい?」と聞かれた。「何を買うの?」「何だっけ?」どこかの店で財布を持っていなくて取り置きを頼んだようだが、何処で何を買ったのかさえ覚えていないのでは対応のしようが無い。

近所のスーパーマーケットのサミットへ財布を持たずに買い物に行き、会計で財布を探しまくり、警察を呼ばれてパトカーで送られて帰って来たことがある。家に着くなり「オシッコ」とトイレに駆込み、警官が帰ってトイレから出てきて「何処からパトカーに乗って来たの?」に「パトカー!?私はパトカーなんて乗らないよ」数分前なのに覚えていなかった。

結局、夜(に限らない)の徘徊等がひどくなり、(3分と目を離すとどこかへ行ってしまうので)介護施設に入ってもらう事になる。

母が介護施設に入ってから面会に行くと「あら、あんた来たの?」私はいつからか「あんた」である。もう久しく名前で呼ばれていない。私の母は、今も元気だが認知症である。

アイデンティティの崩壊

言葉が思い浮かばない

認知症の頑固な父とそれに悩まされる娘のストーリーだと思い見始めるが、実際は認知症側の目線で製作されたストーリー

日時の整理がついていない点、思い込みが激しい点、細かな所だけ過剰に気にしてしまう点、認知症の大変さをリアルに感じた。

またアンソニーホプキンスの圧倒的演技力にも魅了された。細部まで拘って役作りされているんだなぁとつくづく、、

1番心に残ったシーン

→個人的には最後の子供の頃の気持ちに戻ってしまいつつも今置かれいる自分の状況を理解しながら涙してしまうシーンはかなり引き込まれてしまった。

舞台みたい

出演者が少なく、ほぼ室内のせいか舞台演技を観ているような感覚に。

娘と会話していたかと思うと突然男性が椅子にいてびっり。(ホラーかと思った)

パリに引っ越すのよ、と言っていた娘が言う。

「何言ってるのよ、パパ。私達ずっとロンドンよ」

自分のフラットと思っていたのに、そこは娘達のフラットだった。

実の娘の死についても覚えていない。

などなど。

老いるってこういうことなのか、と深く考えさせられた。

娘婿がいつまでイライラさせるんだ?と、体罰を受ける妄想。

もう何が何だかわけがわからない。

誰が本物なのか。

誰の言葉を信じていいのか。

しかし、悲しいかな腕時計が気になって仕方がない父の言葉は全て信じてはいけなかったのである。

本当に悲しい。

時に嫌味を言ったり、冗談を言ったり、怯えた表情をしたり。

アンソニーのもはや演技に見えない名演技。

個性派女優アンの表情も素晴らしかった。

派手な演出ないのに引き込まれ、あっという間の100分だった。

意味がわからないけどわからなくて当然俺は認知症じゃないから これが...

意味がわからないけどわからなくて当然俺は認知症じゃないから

これがどこまで本当の認知症に近いのか定かじゃないがこうなるのは本当に怖い

迷惑をかけないようにしようと思えるはずがない本人は全て至って真面目に言ってるわけだから

じゃあ我慢するしかないのかってなると認知症のせいで離婚したり介護疲れで首を絞めた気持ちがわかるようになるんじゃないか

結局この映画を観て得られる事もできる事も何もなくただこうなんだという現実を突きつけられただけ

ラストも哀しかったな救いがない

辛い

自分がどこにいるのか、目の前の人は誰なのか、今は何時で何をしていたのか、、など見当識を失った認知症の方の世界を見て恐怖を感じました。

自分や家族にいつかそのような日が来るかも…と考えるとほんとうに恐ろしいし辛いです。

感情がコントロールできない、人格が変わってしまう等の症状が原因で厄介なおじいさんになってしまって周囲の人を困らせてしまっている状況にも胸が痛みます。

本当にこう見えるのかも

観ている方はアンソニーと一緒に何が現実か分からず混乱していく。

ほんとうのところ、認知症の人からはどんな世界が見えているのか分からないし、分かることもない。

でも、もしかしたらこう見えているのかも、と思わせる不思議な説得力のある映画だった。

それにしても、イギリスのものは数本見ていればどこかしこに見覚えのあるキャストが出てくるので面白い。

アンソニー・ホプキンスがとにかくすごい、素晴らしい。 話はきつい、...

記憶に生きる

お前より長生きしてお前の財産を相続してやる!

観客をけむに巻くにまだまだ表現の方法があったことにオドロキ。

それもアンソニーポプキンスありきなんだけどね。

初見は一体何を訴えようとしているのかわからない。

だって本当に人の顔が違うんだから。

しかも時系列はぐちゃぐちゃになっているし。

しかしこれがジジイの頭の中なんですよ、と言われると

なるほどと思ってしまう。

近いうちに拙もこういう状態になるであろうが

この映画を覚えていたらそんなに怖くはないかな。

そんなことねーつうの。

そら最後にオカンに泣き言も言いたくなるわさ。

80点

アレックスシネマ大津 20210525

パンフ購入

全346件中、21~40件目を表示