ドライブ・マイ・カーのレビュー・感想・評価

全594件中、1~20件目を表示

私が正しく傷つくために

濱口竜介監督作品。

第74回カンヌ国際映画祭で脚本賞他4冠を達成したから観たわけでもなく、

『寝ても覚めても』がおもしろかったから観てみようと思った。

鑑賞日は8月21日なのだが、衝撃を受けた。本当に凄かった。その後、原作を読んでみたり、記事を漁ってみたり、自分であれこれ考えていたら4週間ぐらい経ってしまった。

本作は村上春樹の短編集『女のいない男たち』に所収された同タイトルの短編が原作である。そして『女のいない男たち』に同じく所収された「シェエラザード」で音の人物造形に肉付けを、「木野」で家福が音を喪失した後の回復の物語の手掛かりにしている。さらに「ドライブ・マイ・カー」で数行のみ登場した「ワーニャ叔父さん」を劇中劇で採用する。そしてその劇が出来るまでのキャスティングや本読み、演じることも映し出す。それは監督の方法論でもある。そのような監督の思想やオリジナリティも織り込み、映画として昇華させたのが本作である。

これらを精微に織り込み映画にしたのだから、凄くないわけがない。物語の重みが凄い。

最初のカットで一気に引き込まれ、アバンクレジットの入るタイミングに震えた。アバンクレジットはおそらく上映40分後ぐらいに入り、上映時間90分の作品であれば中盤のタイミングである。物語のエンジンがようやくかかったといわれているようで、口が半開き状態になってしまった。179分の作品だからできる技である。

私は本作を、〈私〉が〈他者〉を「演じること」、その過程で「正しく傷つくこと」に巻き込まれ、〈私〉を開く物語であると解釈した。以下、その解釈に至った道筋を述べる。

本作のおもしろいところは何か。それは、登場人物らが外部から到来した出来事に巻き込まれ、しかしその出来事を通して変化していくことである。

まず家福について。彼が妻の不倫を目撃するのも、予期せぬフライトの中止である。みさきにドライバーを任せるのも、招待された演劇祭の都合であり嫌々である。しかしこういった出来事に投げ込まれることで、音の不倫に傷ついた自分自身を見出し、傷を開示し、主体を変化させていくのである。

みさきも仕事という理由で家福のドライバーになるのだが、そこで母の死について語らざるを得なくなる。さらに故郷に戻るのも家福の依頼であるからだ。だがみさきもまたそれらの出来事を通して、母を追悼することができ、主体を取り戻していくのである。

このことはサーブのハンドルを握る主体の変化とも共鳴し、より重層的に描かれている。家福ははじめ自分自身でハンドルを握っている。そのことは主体性を固持しているように思える。しかしハンドルをみさきに渡すことで、主体性も手放す。だがそれが家福の主体に上述のような思わぬ変化を与えるのである。そして最後、みさきは家福からサーブを譲渡され、自分の車を自分がハンドルを握ってドライブするのである。なおみさきから家福にサーブが譲られたとの解釈は、監督の舞台挨拶の発言から可能となっている。

次にこのおもしろさを根源的に探れば、「演じること」とも密接に関わっている。つまり、主体が〈出来事〉を通して、主体を変化させる、この〈出来事〉に「演じること」も挿入される。

「演じること」については、原作でも言及されている。それは、演じることで、別の人格になること。そして元の人格に戻ること。しかしそれは前とは少しだけ立ち位置が変わる(p.46)、とういうことである。さらに、真剣に演ずることは別の人格と元の人格の境目が分からなくなる(p.48)、とも述べている。〈私〉が、〈他者〉を演じる。しかしその〈他者〉は演じている以上、〈私〉から出発する〈他者〉である。そして演じているうちに、〈私〉と〈他者〉の区別がつかなくなる。すると演じた後〈他者〉を内包した〈私〉が立ち現れる。その〈私〉は元の〈私〉ではなくなる。そんなことを言っている気がする。新たな〈私〉を生起する「演じること」。まさに「演じる」という〈出来事〉を通して、〈私〉を開いていくのである。

上述のことを家福に沿って考えてみる。音の不倫に傷ついたことを見て見ぬふりをした家福は、ワーニャ叔父さんを演じる。傷ついたことをみないことにする家福は、気が狂いそうになっても生きていこうとするワーニャ叔父さんを演じる。真剣に演じることで、ワーニャ叔父さんのセリフが家福の生身に到来し、また家福の心情がワーニャ叔父さんに反映される。そしてワーニャ叔父さんを演じた家福は、元の家福ではなくなってしまうのである。だがそれは否定的ではなく、傷から回復できた家福なのである。

このような「演じること」で〈私〉が変化していくことは、家福だけでなく、「ワーニャ叔父さん」の劇中劇に参加する登場人物にも起こりうる。それを劇中劇をつくる過程で映しているのである。

寄り道をすれば、「演じること」と区別することがらに「振りをすること」が挙げられるだろう。

「演じること」は、〈私〉が〈他者〉に徹底的に向き合い、〈私〉の位置を変えることである。しかし「振りをすること」は〈私〉が私自身に向き合うこともせず、〈他者〉に同化すること。いや私に都合のよい〈他者〉を仮構し、埋もれることである。これは音の不倫を目撃した家福、ワーニャ叔父さんを演じる前の家福である。傷ついたことに向き合えなかった家福は、「平然とする私」という〈他者〉をつくりだし埋もれる。それは逃避であり、疎外であり、正しくないのである。

脱線したが、もう少し「演じること」を考えてみる。

「演じること」を徹底的に考えると「言葉」とは何かという問いが立ち上がってくるように思える。

パンフレットによると監督が一番心に残ったのは「高槻という人間の中にあるどこか深い特別な場所から、それらの言葉は浮かび出てきたようだった。ほんの僅かかなあいだかもしれないが、その隠された扉が開いたのだ。彼の言葉は曇りのない、心からものとして響いた。少なくともそれが演技でないことは明らかだった。」(p.61)という部分だそうだ。「演じること」を徹底すると、演技ではないとされる言葉が発せられる。そしてその言葉はその人の深い部分から浮かびあがってくる。ではこの「言葉」とは何か。「言葉」の性質を考えてみる。

言葉は〈私〉と〈他者〉のコミュニケーション手段と考えられる。そのように考える場合、言葉の意味が相互に分かっており〈私〉と〈他者〉が対称性を帯びていることが前提である。しかし本作をみれば分かる。日本語や韓国語、英語、手話と多言語で展開されることによって言葉の意味が相互に分かっている状況や対称性は前提でもなんでもないことを。それが象徴的なのは、高槻とジャニス・チャンのオーディションのシーンである。高槻とチャンは、お互いの言語が分からないまま演じる。その状態での演技は嚙み合わず、最後には高槻がチャンに「暴力」を振るってしまい終わるのである。それは二人が分かりあうことができない非対称的な関係であることも暴く。しかしこれは高槻の無謀な演技が帰結させた結果ではない。そもそも言葉はコミュニケーション手段ではないからこのような事態が起こるのである。では何か。レヴィナスを論じた熊野(2012)の言葉を借りれば、「ことばとはまず、声じたいが聞きとどけられることへの呼びかけであり、祈りなのだ」(p.88)。つまり祈りなのである。このように言葉を捉えると言葉と他者の関係が転倒する。私と他者がいて言葉を交わすのではなく、私が言葉を発し、届くよう祈るとき、他者が現前するのである。

祈りとしての言葉は脆く、儚い。なぜなら私が言葉を発しても他者が現前するとは限らないからだ。そしてこのような祈りの言葉を発し、演じるとき失敗することが多い。それは最初の高槻とチャンのセッションの様子で明らかである。ではどうするか。徹底的な本読みである。

本読みを反復させ、〈私〉の言葉を、抑揚のない言葉それ自体の言葉で、〈私〉に受肉させる。祈りの〈他者〉の言葉を〈私〉に受肉させる。そして〈私〉の肉体を構築させるのである。

この作業を通して行われる演技は〈私〉の肉体から発せられ、また〈私〉自身の深い特別な場所から言葉が発せられるのではないだろうか。そして〈他者〉を「振り」ではなく、「演じること」を可能とさせるのではないだろうか。さらにこのような「演じること」は、奇跡のショットを立ち現わせる。まさにチャンとユナのエチュードの場で起こったような。それを映画にすること、これが監督の考えていることではないだろうか。そしてこのような考えに至っているから監督は本作をつくれると確信したのではないかと思われる。

〈私〉が「言葉」を徹底的に受肉し、〈他者〉を「演じること」。その過程で〈私〉が「正しく傷つくこと」に巻き込まれてしまう。本作のラストである。

家福は、「ワーニャ叔父さん」の言葉を徹底的に受肉し、ワーニャ叔父さんを演じる。その過程で、家福はワーニャ伯父さんに自分の肉体を、その身に起こった出来事を差し出す。つまり音の不倫の出来事を、その不倫について見て見ぬ振りをした自分自身をである。これはまさに自分の傷口を開く行為である。主体的にはやりたくないはずなのに、巻き込まれてしまうのである。これが「傷つくこと」である。では「正しく」とはなにか。

家福は傷つきながらも「ワーニャ伯父さん」の言葉を受肉しようとする。気が狂いそうでも生きていこうとするワーニャ叔父さんの言葉が家福に取り込まれる。すると自分が辛かったこと、音に会いたいこと、家福が見て見ぬ振りをした〈私〉が立ち現れる。向き合える。まるで傷口を回復させるように。このように傷つきながらも回復に向かうことそれが「正しく傷つくこと」なのである。

「正しく傷つく」ことは簡単な作業ではない。誰しも傷つくことは避けたいはずだ。だが、家福のように避けるならば、〈私〉は〈私〉自身から遠ざかる。〈他者〉にも出会えない。「振り」から逃れられない。だから痛みを伴ってでも〈私〉の肉体を裂き、〈他者〉を迎え入れ、「正しく傷つくこと」。そして「演じること」。そうすれば〈私〉の位置はずれ、開かれていくのである。

以上のことを本作を通して、私は解釈した。私が私を開くために、正しく傷つかなくてはいけない。

このように私に引き付けてしまうのも理由がある。それは広島が登場することとみさきを自分に投影するためである。

私は今、広島にいる。それもみさきのように。身寄りが全くいない、23歳として。

このように考えることも、ラストのシーンが、巧みだからかもしれない。ラストシーンでは、みさきがマスクをして韓国のスーパーマーケットで買い物をする。そしてみさきが家福から譲られたサーブを運転する。マスクをすることで、新型コロナウイルスの災禍にいる現在に物語が結び付く。

だからこそ本作の言葉は私に強く響くのである。

それぞれの旅、それぞれの物語

映画を観ることは、小さな旅に出るようなものだ。濱口監督の作品は、果てしない旅。観終えたとき、帰り着いたような、まだ続いているような、不思議な感覚に襲われる。本作もきっと…と、おそろしくも心躍る想いで暗闇に身を沈めた。

いきなり冒頭から引き込まれる。不穏な物語を語る主人公の妻・音の顔は、逆光で翳っており、表情が全く読み取れない。顔を失ったようなルネ・マグリットの肖像画を思わせる。そこには生気がなく、空虚が広がっている。

そんな彼女を突然失った演出家の主人公・家福は、演劇祭に招かれ広島を訪れる。(作品では特に触れられないが、瀬戸内海は源平の戦いの舞台でもある。娘と妻と死の影を引きずった家福が、たどり着く場所に相応しく感じた。)そして彼の元に、様々な言語を操る多様な年代の俳優たちが集まってくる。「親密さ」や「ハッピーアワー」同様、演劇を作り上げていくワークショップやその舞台が、主人公を含めた登場人物たちの物語と絡み合い、響き合う。これは絶対に面白くなる、とぞくぞくした。

淡々とした台本の読み合わせ、家福が愛車の中で聴く妻が吹き込んだセリフの練習テープの繰り返しの中で、少しずつ奇妙な感覚に襲われていく。多言語の芝居は、自分のセリフはもちろん、相手のセリフや全体を把握していなければならない。相手が話し終えたことを合図に喋り始めるのでは、タイミングにズレが生じる。分からない言語でのやり取りだからこそ、言葉を超えた、息遣いや気配にさえ感覚を研ぎ澄ます姿勢が求められる。では、言葉が分かる同士はどうなのか。家福は、死んだ妻とあうんの呼吸で言葉を交わし続けるが、心は満たされない。

そんな中で異彩を放つのが、家福が主役に抜擢する若い俳優・高槻だ。妻の浮気相手(のひとり)だった彼は、怯むことなく家福に接近してくる。トラブルを重ねる彼を、家福は「自己コントロールが出来ないのは、社会人失格だ」と断じる。結局高槻は、いとも簡単に大きな事件を起こし、舞台を去っていくのだが、その抑制した姿は圧巻だった。彼が単なる血気盛んな若者ではない、という凄みを残す。家福と高槻は、表裏一体の関係にあり、だからこそ互いを意識し、引き付け合ったのではないだろうか。

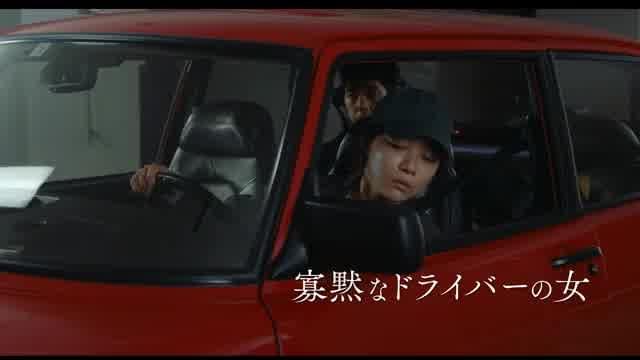

感情をほとばしらせる若い俳優との別れののち、家福は寡黙なドライバー・みさきと長い北への旅に出る。死の影を引きずった2人が徐々に距離を縮めていくくだりは、言うまでもなく素晴らしい。2人の姿は、声を失ったダンサー・ユナが、家福演じる「ワーニャ伯父さん」に手話で語りかける終盤になだれ込み、深い感慨を残す。

言葉の限界、ことばの豊かさ。話したり書いたりするものが全てではなく、それはことばの力のごく一部、と改めて気付かされた。様々な語りに耳をすませ、目を凝らし、イメージを膨らませる。期待を超える、至福の3時間だった。

多言語の読み合わせで物語が少しずつ動いていくワークショップ

約3時間ある映画ですが、冒頭から引きこまれて楽しめました。ふだん邦画を見ない方にもお勧めできます。

西島秀俊氏演じる主人公が広島の国際演劇祭に行くまでの前段、演劇祭でのワークショップ、演劇祭で出会った運転手みさき(三浦透子)との旅、の大きく3つに分けられて、中盤のワークショップ部分が特に面白かったです。手話をふくめた多言語で、チェーホフの戯曲の読み合わせが淡々と続くなかで少しずつ物語が動いていくのにドキドキさせられました。

2020年代を代表する、“事件”ともいえる1作

公開前、公開直後、そしてアカデミー賞授賞式を終えたこのタイミングで改めて鑑賞。

同時代を生きることに幸せを感じる映画人は数多くいるが、「ドライブ・マイ・カー」もまたその1つ。

濱口竜介という映像作家の緻密さを見事に理解して体現してみせた、西島秀俊をはじめとする俳優陣の芝居もまた見事というほかない。

この後、どんな光景を見せてくれるのか、並走を続けたいと観る者に思わせることができる1作ではないだろうか。

付け髭を外す芝居にしびれた

序盤にある、楽屋裏のシーンにすごく惹かれる。西島秀俊が付け髭をつけている。これがすごく印象的である。鏡がおいてある、それに向かいながら、付け髭をピりリと外す。この芝居に異様に惹かれてしまった。要するに、この映画は男が付け髭を外す映画なのかと思った。髭が男の威厳やらなにやらを象徴するのかどうかわからないが、ただ付け髭を外すという、楽屋裏での何気ないひとコマがとても強烈なイメージをはなっているように思えてしまった。実際、その印象は間違いではなかった。男が威厳とか強さをを捨てて弱い自分を見つめなおす物語であったように思う。

広島での芸術祭における、主人公の芝居作りの過程は興味深いものだった。これは濱口監督のメソッドだと思うが、途中で役者の1人が「私たちはロボットじゃない」と言い出す。ただ、感情を込めずに台詞を喋らせる本読みを濱口監督も行っているのだが、実際に言われたことがあるのだろうか。

三浦透子が素晴らしい。どこか落ち着いて考えられる場所はあるかと聞かれた時に、車を叩く仕草のこなれた感じ。あの仕草に、この人は本当に車の運転が上手いんだろうなと思わせる、すごい説得力があった。

演劇要素や多言語に没入できないもどかしさ

かつて愛読した村上春樹の短編を、国際映画祭常連の濱口竜介監督が映画化、ということで期待値は高かった。チェーホフやベケットといった現代演劇に通じている観客のほうがより深く味わえるのだろうと想像する。正直に告白すると、中盤以降かなりの尺を占める家福と俳優たちによる「ワーニャ伯父さん」の稽古場面を心から楽しめず、多言語が行き交うこともあってか、作品世界に没入しきれない自分をもどかしく思った。

村上小説の空気感はかなりうまく再現できていたように思う。家福役の西島秀俊とみさき役の三浦透子が交わす言葉と心の距離感も精妙に表現されていた。家福の亡き妻・音役・霧島れいかに関しては、車中でたびたび流れる録音済みの朗読で聴かれる声のトーンは耳馴染みがいい。ただし、若手のイケメン俳優・高槻(岡田将生)と浮気もするやり手の脚本家という音の人物設定と霧島の話し方に微妙なずれがある気がする。ドラマ「24 JAPAN」でテロ対策ユニットの新班長を演じた時も、切れ者であるはずの役と霧島のどこかのんびりした話し方に違和感を覚えた。彼女は颯爽としたインテリや切れ者のキャラクターよりは、品のいいおっとりした女性の役を演じるほうがはまる気がするのだがどうだろうか。

不自然さがクセになる魅惑の179分

舞台演出家で俳優でもある主人公、家福と脚本家の妻、音は一見満ち足りた結婚生活を送っているようだが、夫を見つめる音の目はどこか空虚だ。2人が交わす会話も妙に芝居ぽくって見ていて居心地が悪い。一方、家福が関わっている舞台では多言語が飛び交っていて、さらに居心地が悪いのだが、なぜか作品として成立している。同じ日本人の夫婦同士なのに、深い部分では繋がっていなさそうな家福夫妻と、他国人同士でありながら、相手の動きや息遣いから物語を紡ぐことができる演劇という不思議な空間。

そんな風にコミュニケーションの持つ意味について考えさせる本作。とにかく、179分のうちの150分くらいは居心地が微妙なのだが、一方で、監督が意図した不自然な会話のリズムにハマって、いつしか画面をじっと凝視している自分に気づいた。そして、家福とドライバーのみさきが運転席と助手席に隣り合わせて、劇的なクライマックスに向けてハンドルを切っていくラストの20分では、一転して、台詞によって人物の心の中が明確に表現される。そうか、そういうことだったのか!?

そこでは初めて、西島秀俊のマス目に言葉を置いていくような演技スタイルが効力を発揮する。全て計算し尽くされているのだ。カンヌ脚本賞も頷ける。

春樹作品を濱口監督が…

村上春樹「的」映画

原作は村上春樹の短編集『女がいない男たち』に収録されている同名の短編で、発売された時に買って読んだが、内容はほとんど忘れた。短編小説だから映画の原作としては量が足りないということで、同じ短編集に収録されている『シェエラザード』と『木野』も一部使われてるらしいがそっちも内容は忘れてる。『東京奇譚集』以後の短編集は『神の子どもたちはみな踊る』以前の短編集と違ってどうも印象に残ってない。

3時間近い長尺の映画だが、観ていて長さはほとんど感じなかった。序盤の妻が死ぬまでがちょっといまいちノレなかったが、舞台が広島に移り多言語演劇の話になってからは面白かった。役者たちも多国籍な人たちも含めて、みんな好演でした。多言語演劇は原作にはない要素のようだが、それでも全体的にちゃんと村上春樹っぽい映画になっていた。ただし映画は上映時間の長さのためもあってか、短編ではなく長編小説っぽい雰囲気だった。ただ面白いことは面白かったが、傑作!とか断トツ!とかいうまでではなかった。なかなか面白かったというぐらいの映画でした。

罪を乗せて走る赤いサーブ

主人公の家福にとって、赤いサーブ900は過去と向き合うための密室でした。

亡き妻の声を流しながらセリフを覚える。誰も乗せたがらなかったその空間は、記憶と罪を保管する箱でもあったのだと思います。

しかし、運転手のみさきがハンドルを握ることで、車は彼の領域から共有空間へと変わっていきます。特に北海道への長距離ドライブは、過去の告白と共有の旅でした。

雪に埋もれた家の跡地で語られる罪は、赦しではなく共犯の確認。車はそのやり取りのすべてを載せて走ります。

この作品は、車というある種独特な空間を通して、人物の変化を描いているように感じました。そう考えるとまた少し違った物語が見えてきます。赤いサーブは、家福の手を離れ、みさきの手で未来へ進む乗り物に変わったのかもしれません。

「ドライブ・マイ・カー」、自分で車を運転する話かと思ったら、そうではなく、自分の車を運転させるお話だったのかな。

評価 ★★★★☆

煙草

私の理解力では太刀打ちできない作品。 テンペストはどこで使われた?

サーブ900ターボ

注目の映画監督

このようなタイプの映画は初めて。

何か上質な文学作品を読んでいるような気持ちになる完成度の高い映画。

多言語での読み合わせ、亡き妻がカセットテープに吹き込んだ朗読を聴きながらのドライブ、美しいゴミ処理場、印象的な場面がたくさんある。

全体的に夢の中の出来事のような、不思議な心地よさを感じ、退屈することなく最後まで見ることができた。淡々とした語り口で物語がゆっくりと進む。

演出家兼俳優の家福とその運転手の寡黙な女性みさき。二人とも過去に大事な人を亡くし、家福は、自分のせいで妻を死なせてしまった、みさきもまた自分のせいで母を死なせてしまったと心に傷を負っている。

ドライブでの会話でお互いが誰にも言えなかった心の闇を告白することによりその闇が少しずつ晴れていく。

この難解で重厚な話の感想を言語化する能力が残念ながら私にはないが、世界基準の日本映画を見れたことに満足度は星5つ。

ド派手じゃ無いドライブ映画NO1

マッドマックスとかワイルドスピードの見過ぎで、車に乗る=カーアクションって勘違いする僕はよくないね

でもドライバーのみさきはマックスやドムと同じくらいの運転がうまそう

ただ作中ずっと車を走らせてたのでガソリン代が心配

セリフや会話のテンポに癖があって、登場人物がみんな一言一言噛み締めるように話すから妙に回りくどいなと思ってたら原作が村上春樹なのね

ははーん はいはいはい なるほどね

面白かった設定は音がオーガズムを感じながら脚本のアイデアを口ずさむところ

僕もピロートークで新ネタ考えようかな「どうもーお願いします!」からはじまるやつ

悲しみや葛藤によりそうようようのではなく、次のステップに登った場面転換的な効果で流す音楽がオシャレだった

「3時間が短く感じた」って感想ありつつも僕はしっかり3時間に感じた⏳

全594件中、1~20件目を表示