ドライブ・マイ・カーのレビュー・感想・評価

全797件中、761~780件目を表示

罪と絶望の向こうに

予告から興味があった一作

自分はとりわけハルキストなどではありませんが

西島秀俊は昔からいい俳優だなあと思って

いましたがなかなかおっとり系の印象で

代表作っていうとなかなか強烈に思い浮かばず

最近の「サイレント・トーキョー」や

「奥様は取扱注意」でも映画全体の出来の悪さも

あって持ち味が出てない感じでした

そこへくると今作はかなり良かったです

主人公の家福悠介は舞台役者

チェホフの戯曲を感情を抜いた言葉として頭に入れ

そのセリフの流れを自分のパート以外を妻・音の肉声

のテープで車内で流し頭に入れるのが習慣

淡々としつつ音とは強く結ばれていました

音とは娘を4歳で子供を亡くし

失意の妻を支えるうちセックスの時に語る

架空の物語をしたためて脚本にすると

妻は脚本家として社会復帰を果たしていく

など献身的な良い夫です

ところが妻は脚本家としてドラマ化などが

あるたびにその主演俳優などと寝ていた模様で

悠介は(早い段階で)気が付いていたようですが

事を荒立てることなく淡々と気づかないふりを

していたようです

そうすることが夫婦にとってベストと

思っていたようです

そんな悠介にある日音は仕事から帰ったら

話があると言いますがその日帰るとくも膜下出血

で倒れ生きて帰らぬ人となってしまいます

その葬儀の場で涙を流さない

悠介の姿がありました

2年後チェホフの舞台企画で役者の選定から

行う役を任され広島へ向かう悠介ですが

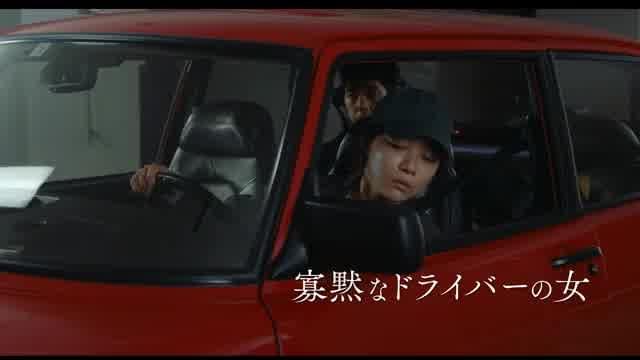

そこでみさきという不愛想な女性の運転手を

付けられます

音のテープでセリフを頭に入れる関係で

当初は拒否しますがしぶしぶ運転を任せると

非常にスムーズな運転で感心し母の仕事の

送迎を中学の頃からしていた

揺れると殴られるからこの運転を必死で覚えた

などの話を聞き徐々に打ち解けていきます

みさきも悠介のサーブを気に入り

どうも雇い主の韓国人の家の犬には

打ち解けているようです

その舞台のオーディションには生前の音と

寝ていた俳優・高槻がやって来ます

高槻は悠介と真反対の欲望に任せて

すぐ誰とでも寝る欲望の塊みたいな男

この2年で新進気鋭のポジションから

スキャンダルで転落してしまったようで

悠介は偶然音とまぐわう姿を

実際目撃していますが

悠介は高槻をワーニャ役で起用します

高槻は妙に悠介に絡んできて

音の事を無神経に色々聞こうとしますが

その中で音から悠介が聞いていた物語の

続きを高槻は知っていると言い出します

そして高槻は音がしていた事の本当の意味を

少しずつ知ることになります

妻がセックスの後に語る物語

それは音を徹底して肯定する献身的な夫に

愛され愛する立場から可能な限り比喩された

「本音」だったのかもしれないのです

高槻はなぜそんな話をし始めたのかと

思っていると執拗に写真を撮る男を

殺害した罪で高槻は逮捕されてしまいます

自分の運命を悟ったのでしょう

舞台は出演者の逮捕となり妻の死後避けてきた

チェホフの戯曲「ワーニャ伯父さん」の主役

ワーニャの役をやるか舞台を中止するかに

迫られみさきの故郷の北海道の村まで

広島から向かうようお願いします

「ワーニャ伯父さん」という戯曲は

後から調べましたが簡単に言うと

長年尽くしてきた教授に裏切られ

教授の後妻への恋も破れ

激高して教授の殺害を試みるも

ピストルの弾は外れ絶望に打ちひしがれた

ところを教授の前妻との娘ソーニャに

たしなめられるという悲しいお話

この話にどんどん悠介がワーニャの立場に

収まっていくストーリーなのですね

そんなワーニャ役に高槻を据えたのも

悠介なりの復讐も入り混じったものだった

のでしょうが結局高槻はワーニャではなくなり

自分にその役が回ってきてしまったわけです

ところが今はソーニャもいます

みさきは娘が生きていれば同じ23歳

暴力もふるい時には優しかった母を

土砂崩れの中から救い出すのが遅れ母は死亡

あてを失い残ったクルマで走り出しクルマが壊れた

場所が広島だったと

母は時に優しかった時に人格がもうひとつあり

その優しい人格をあやすのが好きだったと

みさきは振り返ります

でもその好きなような嫌いなような母を

自分は土砂崩れの時にすぐ救い出そうとせず

殺してしまったと独白します

すると悠介もあの話があると言われた日

怖くてすぐ帰らなかった事でくも膜下出血で

倒れた音と救えなかったと吐露

結局音の気持ちにどこか気づいていたのに

棒読みするセリフのように流れを気にして

すべきことをしなかった自分を公開しつつ

それでも生きていかなければいけないと

みさきと抱き合い覚悟を決め

ワーニャを演じることで物語は終わっていきます

エンディングでみさきがサーブと犬を手にして

韓国の道を走っているのは新天地で自分に必要な

ものを手にして前向きに生きていく描写なのでしょうか

物事は様々な要素様々な事情が絡みあい

正義や悪では判断が付かない事ばかりだと思います

最近は自分で考えず人に乗っかって叩くなじる

を炎上炎上と騒ぎ立てるニュースが日々流れ

ウンザリしますがもっと人間はややこしく難しく

思慮深い生き物なのだと思わせてくれる作品だと

思いました

180分もの長尺でいざ感想を書くとこんなんに

なってしまいますが長さはまるで感じず

むしろ観ながら登場人物の気持ちを考える時間を

たっぷり持ちながら観ていける感覚でした

西島秀俊も押しが弱くふんぎりがつかない

感情を表に出せずしまい込む難しい役を

見事に演じており個人的には最高傑作

じゃないかと思ってしまいました

長いし派手な映画ではないですからおすすめする

わけにもいきませんが後々配信でも

じっくり見てもらうと完成度の高さ出来の良さを

感じることができると思います

今年一番の邦画になりそう

美しい海、高速道路

3時間に迫る長尺に躊躇しつつも、海外受賞の邦画への自分の評価が最近どんどん合わなくなってきているので、そこの興味もあって挑戦してみた。見て良かった、迷ったら見た方がいいよ、と思う。

美しい映像と興味を引き続ける舞台設定・登場人物たちに、結果として3時間は全く長く感じず、筋次第ではもう少し見ても良かったかな、配信のミニシリーズでもいいかな、という感覚。短く刻もうと思えば刻めるシーンも多々あったと思うが、確信犯で残しているな、と理解。

役者としては、台湾出身の女性と韓国の手話を操る女性の二人が器用で印象に残った。屋外で二人で行うリハーサルのシーンは、そこにある木も葉も取り込んで、景色も筋の上でもとても美しいものになっていた。また音さん役の霧島れいかは顔を覚えていなかったのだが、男を連れ込みながらも夫を愛している姿に、もちろんそういう設定ではあるが無理がなく、何より美しかった。

しかし、岡田退場後の二人の会話にいろいろと納得をしつつも、いくつかの事情で、芯から乗り切れない感情が、結局ラストまでつながってしまった。

まずは、岡田将生の役柄がわかりづらかった。軽はずみで直情的な行動で立場を失っていく役柄と描かれながら、一方では主人公夫妻の脚本・演出に深い理解を示し、またサーブの後部座席では人間をわかりきっているような上からのコメントを残す。特に再登場後に軽さが協調された後だけに、中間で少し深みを見せておいてほしかった。

もう一か所は、広島→北海道(しかも札幌近郊まで)のロングドライブ。どれだけ遠いのか。海外では距離感をつかめないと思うが、二日間考える時間がある、という中で車とフェリーで行こうとする距離ではない。タイヤは大丈夫か、とかも気になるし、帰れないと思う。 こうしたちょっとしたところで冷めてしまうので自分ながら面倒だな、と思うが、最近の「竜そば」の四国からの上京もそうだが、もっと無理がない距離感での舞台設定は可能なはず。今作では広島にこだわるなら長野あたりにするか、北海道にこだわるなら仙台あたりにするとか、誰も意見しなかったのだろうか。

言葉にならない感動と奇抜さによる驚きが!

村上春樹の短編小説「ドライブ・マイ・カー」を濱口竜介による独特なエッセンスを加えて描いた作品。

2021年のカンヌ国際映画祭で脚本賞と独立賞を総なめにしたことでも話題になった本作。

主人公の喪失や葛藤を乗り越える話という一見王道でありふれた設定のストーリーを「多言語演劇」や小説じみた台詞の羅列等の要素で描ききった傑作でした。

この映画には2つの奇妙で奇抜な要素があります。

1つめは小説じみたストーリーを語る台詞の羅列です。

序盤で霧島れいか演じる主人公の妻が行為の後に原作のドライブ・マイ・カーとは全く関係ないオリジナルの物語を語りだします。

一見本編と関係ないストーリーなので観てる最中は違和感があるものの、後にそれが非常に重要なエッセンスになっていた事が判明するので驚かされます。

2つめは「多言語演劇」です。

チェーホフの「ワーニャ叔父さん」を韓国人や台湾人等と共に多言語で行うという奇抜な劇を主人公は演出しました。

その「何度も行って本読み」を行うことによって言語の違う人同士から言葉にはならない特別な感動が生まれるのだと思います。

それが、言葉が通じ合わない人や言葉がわからない人とでも、やり方を練れば通じあえるものがあると感じざるを得ませんでした。

そして、関係ないように感じる「ワーニャ叔父さん」の物語も劇中の主人公の抱えている問題や心の葛藤に上手くマッチングしていて、実在の演劇とオリジナルのストーリーのブレンドが非常に上手いと感心しました。

その「何度も行う本読み」ですが、監督の濱口竜介は、撮影入る前に棒読みのままひたすら本読みを行って台詞を体に染み込ませて現場で初めて感情を入れるという独特な演技指導術を行うそうです。

それを今回インタビューで初めて知りました。

そのメソッドが本作では直接映画シーンに入れていて、それが「ワーニャ叔父さん」の多言語劇だったり、役者陣の素晴らしい演技に映えていました。

岡田将生のあの車の中の演技ってまさにこれが無ければどんな名俳優でも出来ないことでしょう!

岡田将生の実力だけじゃなくて濱口竜介の凄さを思い知りました。

また、西島秀俊や三浦透子の演技は言うまでもなく、韓国手話で演技する女優を演じたパク・ユリムさんの演技も非常に引き込ました。

僕は時折、映画というのはストーリー、演技、演出、エッセンス、映像、音、それらが組み合わさることで初めて生まれる総合芸術だなと思うことがあります。

この映画を観て久々にそれを思い出させてくれた気がします。

映画の可能性は無限ですね。

そして、上映時間が179分という近年の100館規模以上の日本映画ではかなり異例の長さですが、西島秀俊演じる家福の心の葛藤を取り除くために必要な長さとして確実に必要だったと思います。

3時間という長旅でしたが、非常に有意義な3時間でした!

ストーリーが展開されていくたびにどんどん引き込まれて釘付けになったし、最後は涙もしてしまう作品です。

大傑作!必見です!

愛の奇跡

見応えがある3時間でした。

どうも冒頭からいきなりの似非ロマンポルノ風というか形而上的ポルノというかは、度肝を抜かれましたが見事なまでに主人公の心の空洞を表す展開でした。

濱口監督は脚本担当の映画はたくさん観ているのですが、本人監督作は多分初見です。新鮮味としてはオーディションの場面とか、舞台のけいこ風景等素人の好奇心をくすぐる丁寧な描き方で好感がもてました。

また映画の中の人物達がそれぞれに場面に命を吹き込んでいる躍動も感心しました。一人としておざなりの配役をしていないのは、一目瞭然で特に韓国の手話の女優さんのオーディションと舞台の最後のシーン。凝視している自分がいました(素晴らしい表現力!!)

運転手役の女優さんは、冒頭からなにか暗い背景を持っていることは想像していましたが、ラストこう来るかって演技で多分これから注目の方ですよね。

いずれにしても生きること、大事な人を喪っても残るこころの持って行き場のなさ。経験のある方にはこんな優しも厳しい表現は、これから生きる力になります。

濱口監督ありがとう。

蛇足:ところで吉田大八監督はどこの場面に出てましたか?知ってる方教えて下さい。

長くは感じず

人生を考える

静かにゆっくりと流れていくのに、退屈せずに引き込まれていく奥深い映画でした🈵

現実世界と劇中劇を交差させながら、登場人物に秘められた内面を探りだしていくヒューマン映画かなと感じました😊

いくつも観るべき視点があるので、なかなか一度の鑑賞では理解できないですが、わからないままにもどんどん引き込まれていくところが見事だなと思いました🙆

自分なりに感じた視点を挙げるとすると

まずは、現実世界と劇中劇の関係ですかね。

劇中劇の「ワーニャ伯父さん」というのが、断片的に出てきて、どういう話なのか良くわからないんですが、何となく現実世界と共通しているところが意味深ですね😅

劇中劇を理解すれば、もっと良くわかるんだろうな…と。

二つ目は、円満な夫婦でありながら、他の男性と関係を持つ妻とそれを知りながら見過ごす夫をどう理解するかですかね😋

ここは、見る人によって見解が分かれるでしょうが、私は知らない振りをして今の関係を続けようとする夫の気持ちは何となく理解できますが…😓

三つ目は、岡田将生演じる高槻ですね😅

彼もどういう人間なのかよくわからないですが、この映画のキーマンではありますよね😋

家福の妻がどういうつもりで高槻と関係を持っていたのか、高槻が家福の妻にどういう感情を抱いていたのか、高槻とは一体何者なのか、など気になりますね😨

四つ目は、三浦透子演じるみさきの過去と家福との関係ですね😅

無愛想だったみさきに対して、ドライブを通じて徐々に変化していく家福の感情、荒れ果てたみさきの生地を見に行ったときの家福の心情、死んだ娘と同い年のみさきをどんな風に感じていたんだろう⁉️

さらに、手話をしていた韓国人俳優(イ・ユナ)もとても魅力的でよかったですし、手話の場面はジワーと心に沁みました😢

いずれにせよ、いろいろ観るべき視点も多く、とても考えさせられる感慨深い映画かなと思います😋

これらの視点を理解するためにも、もう一度観てみたいですね‼️

他人事ではないメッセージ

妻を亡くした夫の家福。喪失感に苛まれながらも生きていく。そんな中、演劇祭の専属ドライバーみさきや妻と関係のあった高槻との交流から、自分がどうするべきだったか、目を背けてきたことに気づく…

最初の方は違和感、棒読み感もあった。村上春樹原作作品だからか分からないけど、そんな話し方するのかなあ。

でもまあ、途中で慣れた。

本作で家福が気づくことは決して他人事ではない。辛いことも目を背けて耐えるのではなく、自分と向かい合うべき。3時間弱の長尺だからこそゆっくりと深く染み込んできた。

その後の劇内容と家福の心情がリンクしたかのような瞬間は最高に胸が高まった。

ある目的のために、演劇読み合わせ時の感情を捨てた読み方が、終盤の演劇をより引き立たせていたのも良かった。

今どきめずらしいタバコがアクセント

1冊読了

原作があるので当たり前だが、他の原作映画以上に観賞後に一冊の小説を読み終えたような感じを覚える不思議な映画。

村上作品を意識してか、意図して文字を追っていくのと同じスピード・テンポでストーリーを進行させる演出と脚本が要因だとしたら、僭越だが相当な技術を持った監督だと思う。

物語は子供の病死からいつの間にか心底本音をぶつけて話し合う事を避けるようになり、妻の死に対し罪の意識と大きな喪失感を持った男が、生きていれば娘と同じ歳で同じように母親の死に後ろめたさを感じ続けて来た若い女性と遭い、お互いが嘘のない誠実さを認め合って行くうちにうっすらとした疑似親子のような関係性が出来上がり、心の内を露わにしていく事でそれぞれが今後の人生を前向きに考え歩んで行けるようになるという話。

主演の西島秀俊は表情の変化があまりない俳優だが本作ではそれが功を奏し、妻との関係を壊したくないが為に一切の詮索をせずに平常を保ったままでいる、ある種臆病な役柄を好演している。

妻役の霧島れいかは亡くなった妻や別れた元妻役を演じさせたら日本一だが、心を病み秘密ありげな雰囲気を上手に醸し出しており「妻は一体何が言いたかったのか」という物語の根幹部分を観ている側の頭の中にしっかりと残した。

運転手役の三浦透子は見た事があるという程度の女優さんだったが、登場時の地味な服装の寡黙な雰囲気から一転、物語終盤に自分の過去を雄弁に語り始め、ラストでは年齢相応の様子にガラリと変え、別人のように生き生きとした表情で前に進んで行くという姿勢を大きな落差を利用し観ている者に対し強く印象付けた。

運転でその人となりがわかると言うが、主人公家福がストレスのない運転をするみさきにプロ意識と人を気遣える誠実な性格を認め、みさきは年代物の車の状態などから家福のぶっきらぼうだが真面目で嘘のない性格を見抜き、お互いが徐々に距離を詰めて行く過程を時間をかけゆっくりと丁寧に描かれているのだが、今の時代にサーブ900という車の持つイメージ(赤じゃないかなとは思うが)と不思議と合っており、アクション映画以外で車が主役レベルの活躍を見せる稀有な作品だと思う。

(願わくばもっとインパネやトランクなど車内の映像が欲しかった。)

観終わった後に長距離ドライブに行きたくなってしまった。車内喫煙OKにして・・・。

村上春樹作品という事もあり観るものを選ぶ映画に入るとは思うが、大きなイベントがあるわけでもないが3時間が長く感じる事はなかったので、迷っている人には薦めたい映画である。

3時間の地味な作品を長く感じさせない凄さ

正しく傷つけない男たち

単行本で約60ページほどの短編をどうやって3時間の映画に仕上げたのだろう?

そんな疑問を持ちながら映画館へ。

「ドライブ・マイ・カー」という作品は『女のいない男たち』という全部で6編の短編からなる単行本に収められていますが、映画はあと二つの短編「シェエラザード」「木野」からも素材と着想を得ていました。そして、広島での演劇祭という原作には無い設定やこれもまた原作には無いみさきの生まれ育った村へのプチロードムービー的な要素を織り込んで構成されています。

村上春樹さんのファンでなくとも、この短編集を読んだ人にとっては、かなり満足度の高い素晴らしい出来上がりだと、私は思いました。

男女関係における困難に直面した時、多くの場合、男は自分が傷付くことをおそれ、現実逃避を選ぶ。

女性の言動の理解できない部分(浮気も含めて)について、自分が納得出来る合理的な理由を求める。

本当には納得できなくても、相手が金持ちだから仕方がない、みたいに〝自分の負け〟を認められる理由が欲しい場合もあると思います。

本当は大事なことを言ってるつもりなのですが、自分の表現だと安っぽいですね。

なので、一部原作から引用します。

「木野」という短編の中に、映画で使われた部分も含めてこんな文章があります。

『おれは傷つくべきときに十分に傷つかなかったんだ(中略)。本物の痛みを感じるべきときに、おれは肝心の感覚を押し殺してしまった。痛切なものを引き受けたくなかったから、真実と正面から向かい合うことを回避し、その結果こうして中身のない虚ろな心を抱き続けることになった。』

映画も文学も人それぞれが好きなように受け止め、自由に想像力を働かせればいいと思ってますが、その素材というか元ネタとなる映画や小説を共有する人が多ければ多いほど嬉しいのは紛れもない事実です。

映画を観る前であろうが、観た後であろうが、ひとりでも多くの方がこの原作本を読んでいただけることを祈ってます。

※原作に出てくる車は、黄色のサーブ900コンバーティブルです。実際に調達するのが難しかったのか、何かの意図で赤いサンルーフにしたのかは不明です。

う〜ん、これは愛おしい3時間だった

舞台俳優・演出家の家福悠介と脚本家の妻・音の夫婦生活を描く第一章。

幸せかと思いきや少し複雑。

妻の浮気をやり過ごしてきた悠介。

「帰ったら話がある」と言った音がその日に逝った。

音の話を聞けなかった悠介。

早く帰っていたら救えたのではという自責の念。

二年後の広島。新たに舞台を演出することになった悠介と彼の専属ドライバーになったみさきをゆっくりじっくり描く第二章。

赤色のSAAB。

稽古場から宿までの片道1時間。

心地よいみさきのドライビング。

音が吹き込んだ台詞のカセットテープ📼

ワーニャ伯父さん。

そこに悠介とみさき、そして音がいた。

「母を殺した」というみさきの自責の念。母親の被害者だったみさきの意識の中で加害者となる瞬間を思った。

お互いの抱える傷を深く知ることとなる悠介とみさき。二人が背負った十字架は降ろせないけど何グラムか軽くなりそう。

そう、前を向いた清々しいエンディングだった。

今年の日本映画のベストの一本だろう。

人間の心の弱さが凝縮された179分

全797件中、761~780件目を表示