ドライブ・マイ・カーのレビュー・感想・評価

全797件中、541~560件目を表示

映像と流れの良さ

もともと村上春樹の作品はあまり好みではないのですが、なんとなく興味があって鑑賞しました。

とにかくキャストの演技と、映像の暗いけどなんだか美しい雰囲気に脱帽でした。

ストーリーはやっぱり私は共感は出来ないと言うか、理解出来ないと言うか(笑)

私的にはあまり好みではなかったけど、でも3時間の長い作品を飽きることなく観ることができたのは、やっぱりこの作品の素晴らしさなんじゃないかなぁ〜と思います。

最後には、生きるって楽しいことばかりじゃなくて辛かったり悲しかったりする方が多いのかもしれないけれど、やっぱり生きるって素晴らしいことなんだよなぁ〜とか勝手に前向きになってしまいました。

各方面で素晴らしい評価を受けているようですが、さすが、納得しました。

うーん、よくわからない

公開時は3時間という上映時間に躊躇して見るのを見送ったのですが、国際的に評価が高いということとミニシアターでセカンドランが始まったので見てきました。

共通の言語基盤のない演劇を縦軸に、家族を亡くした男女を横軸に物語は構成されます。

うーん、よくわからない。

・個人的にチェーホフと言う作家の名前は知っていても彼の小説(戯曲)の中身は知らないのですが、そのことがこの作品の理解にどう影響するのか、しないのか・・

・多言語の演劇って流行っているのでしょうか・・・字幕を追いかけるだけで精一杯になりませんか?

・代役を引き受けるかどうか決めるのになんでドライバーの故郷に行くの?

・時間の猶予が2日しかないのに何で広島→北海道を車で行くの?そもそも間に合うの?

・最後の韓国のシーンは何?高評価した欧米の方は日韓の違い理解しているのかな?

最後に一言、ノーマルタイヤで冬の北海道は自殺行為だと思います。雪道を走った方は理解いただけると思いますが・・・

村上ワールドの映像化

村上春樹の50ページにも満たない短篇を換骨奪胎、翻案して3時間近い大作映画に仕立てた。

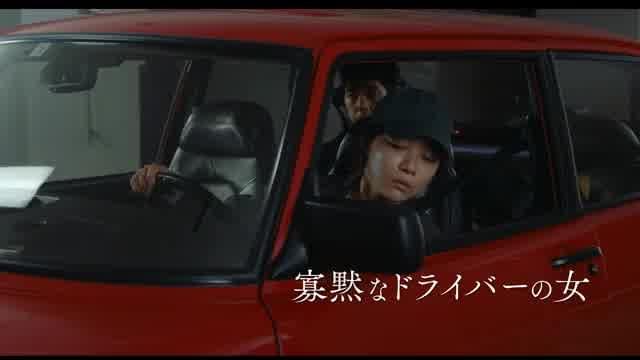

まず前半、家福が妻と死別するまでが東京舞台。その2年後に配役を募集して『ワーニャ伯父さん』を公演するのが広島。私はこの広島篇がおもしろかった。家福の雇われドライバーのみさきの故郷を訪ねて北海道まで旅するところはやり過ぎな気がしたが全編観終えて満足感があった。演劇論としてもその登場人物たちのドラマとしても、言葉を統一せずそれぞれの母国語、手話も交えて台詞にしたところもおもしろいし、映画として充実していた。ドライバーの寡黙なみさきとの関係性も恋人になるわけではないけれど、それなりの進展がある。

西島秀俊も岡田将生も好演。三浦透子もそれから韓国陣もみな名前もしらなかったが、この映画を重層的なものにしてくれた。ひとり亡くなった音の役だけがどうも違和感を持った。

喪失と未来

ぐっとくるけど、説明過多では

原作未読。

とにかく車の走る風景が美しい。台詞より俳優の姿で画面で語る絵作りも映画的で好ましい。

繰り返し流れるカセットテープの妻の声も、棒読みがだんだん心地よくなる。また、芝居の稽古の場面も、あえて棒読みを強要していて、感情押さえ気味の俳優たちや外国語のせりふとあいまって独特の世界を作り出している。音楽もよかった。

コミュニケーションができそうでできないもどかしさと、つながりを感じたときの喜びと開放感と。それを直接的に体現しているのが韓国人で手話のユナ。通じないのが当たり前のところから見える世界に、心を閉ざした家福とミサキも触発されていく様がクライマックスへとつながる。

が、そのミサキ。過去があり無口で自分のことはなにも話さないのだが、彼女の母親と家福の妻のこととリンクさせる為なのか、最期の告白的なシーンでばーっと明かされる母親の説明は設定盛りすぎでは?急にそんなのぶち込まれてもなあ。なくてもストーリーは全然問題ないのになあ。

ラストがミサキが韓国で家福の車をマイカーとして犬までつれて乗ってるという、説明はないけどいい余韻があったので、終盤もやもやさせられたのが残念

もう一度観たい

私は村上春樹さんの作品が好きなのですが、自分が本当に理解しているのか不安になる事が多々ありました。

この映画は、その謎の部分を炙り出してくれてように、私に入ってきてくれた様に感じました。

(あくまで私の解釈です)

主人公の彼は、相手の行動を冷静に受け止め、それを理解し、受け入れる事には長けています。

でも、それは側にいるものにとっては、距離を感じ、寂しさを感じさせてしまいます。

音は、もっと向き合って欲しかった、叱って欲しかった

主人公は村上春樹さんの作品の主人公の特徴そのもので、今回、西島さんの特に声のトーンが合っているとなと感じました。

音が思い付いた物語を聞かせ、家福はその感情の解釈をし、言葉にしていく

また、多言語の舞台により、言葉のくい違いが生まれるが、実際、言葉は無意味というか、言葉にする事により遠くなる事もあって、気持ちが触れ合う事が重要だと感じさせる

家福は音の物語の中にヒントを探そうとしたが、本当に大切なものは、そこには無かったのかもしれません。

そうやって監督はゆっくりと伝えてくる、、。

私は、今まで彼は孤独を愛しているのだと思っていましたが、この作品の主人公はとても不器用で、相手のことを想うばかりで、自分の事、自分の感情を置いてけぼりにしていました。きっとそうなんだと、しっくりしました。

自分の感情に素直な高槻の「嫉妬してる」などの言葉に、自分の気持ちとリンクして驚いたり、音の思いを伝えられて、揺り動かされ、気づいていく

自分も傷ついて、傷ついた自分に向き合えなかったと、逃げていたのだと

なんて、勝手な解釈ばかりですが、

ともかく素敵な時間をありがとうございました。

その車の行き着く先は

舞台俳優兼演出家の家福と脚本家の妻の音。

2人は円満な夫婦生活を送っていたが、ある日突然、秘密を残したまま妻は逝ってしまう。

2年後、家福は広島の演劇祭で『ワーニャ伯父さん』の演出を依頼される。

オーディションには各国から応募があり、その中には妻と親交の深かった高槻という俳優も。

舞台の制作期間、ドライバーを務めた寡黙なみさきと共に“旅”をすることで、家福は自分自身を見つめ直し、自身の喪失と対峙していく。

村上春樹の短編を濱口監督の解釈で約3時間の映画にしたとか、理解力の乏しい自分には何年かかっても理解できないと思っていたのだが、世界的にもかなりの評価を集めているため、今年の劇場鑑賞納めとして鑑賞してきた。

喪失を抱えた2人の逃避行によって示される一つの答え。

失ったあの人が遺した傷や秘密といった罪に苦しみながら、自らもあの人への罪の意識に苛まれる。

真実は一体何処にあるのか。いくら愛していても隣にいても、その人の心の中を完全に覗き込むことはできない。

「自分の心に折り合いをつける」

相手を見たいと望むなら、まずは自分を見つめ直すべきだと高槻は言う。

私には直接的に提供された部分しか分からないが、これもまた“生きていく”上での一つの答えだった。

“分からない”を伝えることの難しさも浮き彫りになっていた。

この作品には謎が多い。

前世がヤツメウナギの少女の話の結末も、高槻の事件の詳細も、ラストのみさきの生活も。

妻の音に関しては、彼女の存在から謎が放たれている。

一方で、『ワーニャ伯父さん』の演劇は多言語で展開される。

言語が分からなくては意思疎通は難しいが、フィーリングで演じるという手段によって伝えようとする。手話もそうだ。

この“分からない”が現実社会では伝わらないからこそ、「折り合いをつける」ことが大切なのではないだろうか。

この作品がここまで評価されるのには観やすさがあると思う。

普通このような深いテーマで3時間近い長尺ともなれば、途中で少しは飽きが来てしまう。

確かにこの映画も長い。だが、3時間の長さではなく、常に惹き込まれる映像だった。

非常に印象的なカットも多い。

海街や雪国を走る真っ赤なサーブ、トンネルのライトに照らされる家福とみさきの横顔、長回しで真正面から捉えた高槻の独白、車の天窓から突き出された2人のタバコを持つ手。

一つひとつの仕草や芝居に意味がある気がして、片時も目が離せなかった(その分疲れるのが難点だが…)。

濱口映画を完全に克服できたわけではないけれど、新たな扉が開けた気がする。

来年以降の鑑賞になるが、『偶然と想像』が非常に楽しみになった。

〈余談〉

明日(2021,12,26)、約10年間お世話になった我が家の愛車と別れる。

正直次の車へは興味がなかったが、今日最高のドライブ映画を観ることができて、少し車への愛着が湧いた。

渋っていた免許、取ろうと思う。

文学作品そのもの

邦画は終わりのあたりにどんでん返しやすごい感動の場面が訪れるが、それほど高低差のないような終わり方をしているように見えて、実は細やかな感情が散りばめられている。

生き残った者は、先に亡くなった者のことを考えながら生きる。

まさにそれを考えながら、心の中で話しかけ、再会を願い、生きていかなくてはならない。

目の前で母親を見殺しにした女性

傷つき関係が壊れるのを恐れて、帰宅を延ばしたことによって妻を失った男性

その生きていく姿を車の後部座席に座りながら見つめ、時には周りから知らない妻の側面を補いながら1歩ずつ進もうというのを感じる。

あと、知り合いの弁当屋さんがロケ弁を提供していて、エンドロールにあるということも気になって見に行った作品。探したものの見逃したが。。。

自分に素直でいる

SAABだったのか!

静かな余韻がずっと残る

やっと観る事ができました。

尺の長さもあってか、中々上映開始時間が合わなかったんですよね。

だけどそこまで期待値はあげずにフラットな心地での鑑賞。

妻を亡くした喪失と、そこから時間をかけ前に進む物語。

始まるとこれがとても淡々と進むが、不思議と退屈でない。

原作どころか村上春樹作品もまともに読んだ事のない私ですが、本当ページをめくるような感じでみせてくれます。

その描写がとても丁寧で、少し不思議な没入感さえありました。

あと舞台の裏側なんて全然知らなかったので、オーディションから始まり段々と形になっていく様は観ていて実に興味深かったです。

そうして積み上がっていく舞台と一緒に、自身も無くしたものを積み上げていく。

また瀬戸内海の漁港の景色も物語にとてもマッチしていた。

その中で二人がドライブしている映像にとても吸い寄せられ、本当飽きない。というかずっと観ていたいとさえ感じた。

終始平坦な物語を飽きさせず見せる脚本と、主演の二人を初め役者達の演技が素晴らしい。

静かな余韻がずっと残る作品でした。

この179分は、他では味わえない。

まず思ったのが、非常に文学的で大人な内容だなということ。原作は未読だし、村上春樹の他の作品すら読んだことは無いので、あくまでイメージだが、忠実に映画化されているのではないか。

妻を亡くした男の後悔と自戒の物語だが、共感は少ない。しかし、役者陣の演技は本当に素晴らしいし、男の心情と劇中の演劇とのリンクも面白い。文学作品を読んでるような179分、他の映画には無いような感覚を味わうことができる。

生きていきましょうよ、長い長い果てしない日々を

図書館で何気なく借りた本にこの原作も入っていて、話題作だし、予告編のピアノ曲も美しいし、いや3時間の長丁場に耐えれるかな?と思いながらも、重い腰を上げてやっとの拝観でした。

美しい朝焼けの寝室シーン、業界的なハイソで仮面夫婦みたいな生活も感じつつ、、、

家福が知らなかった妻の話しの続きを、高槻がスラスラと話しながら次第に涙目になり、(えっ?僕はそこまで知らない、聞いてない!)という2人の緊迫感が良かったです。岡田将生さんの「僕は空っぽなんです」と危なげな若者役も◎

愛車を自分で運転したい家福は、最初はドライバーを嫌々受け入れたけれど、座っていた後ろ席から助手席に移った辺りから、心の距離感も近くなった感じ。

みさきの生まれた北海道の故郷に着いた時、雪景色に音が全くない数秒間のシーンも、ズンと来ました。全て空っぽにしてからのスタートラインみたいな感じ。

ユナ役のパク・ユリムさんはステキでしたね。手話も美しい◎

韓国でのみさきは、なんだかスッキリして幸せそうでした。ニコリとさえしなかったのに、微笑んでたし。

予告編のベートーベンのピアノ曲「テンペスト」は本編では流れなくて残念でした。

恐ろしいほど緻密にできた映画

公開からかなり経ってしまっていたが、まだぎりぎり都内で上映していたので駆け込み観賞。

ベルリンに引き続きカンヌでも脚本賞を獲ったということで、まさに世界の濱口竜介監督になりつつあるな…という感慨を抱えつつ。

原作は村上春樹だが未読(というか例によって積読)。表題作に加えいくつかを取り込んで脚本を編んだということだ。ただの個人的な雑感だが、村上春樹を映像化するならやっぱり短編なんだろうなあと思う。村上春樹も映画監督もどちらも生きるというか。「ノルウェイの森」はいまだに無理があったと思い返してしまう。

霧島れいか(そういえば彼女は「ノルウェイの森」にも出てたよなあ)が突然無機質に語り出す物語。強固なのか脆いのか、いずれにしても不確かな絆を見せる西島秀俊と霧島れいかの夫婦の、その終わりがこの映画のオープニングである。

演劇を作っていく過程とその根底に流れる人間関係の機微、という意味では「親密さ」を思い出させるし、どこかで「親密さ」を基底にしている部分はあるのじゃないかと思う。

今回は演目が「ワーニャ伯父さん」と決まっていて、反復的にその台詞が提示されるところが暗喩として効く。

電車を撮るのが日本一巧い(と勝手に思っている)濱口監督は、それが車になってもやはり、微妙な距離感や会話のひとつひとつをきちんと描き出す。

心を抉られるような関係性の可視化というか、西島秀俊と岡田将生のシーンがそれで、あの「物語」に囚われてしまった彼ら、どこにも辿り着けないで、それを受け入れるしかないという残酷さ。

そして北海道のシーンは、あれは究極の諦念に見えた。

どんなにやり直したくても起こったことはもう戻らないし、喪った者たちをずっと心に置いて生きていかなければならない。…そしてそれが「ワーニャ伯父さん」のラストと見事にリンクしたところで、思わず泣いてしまった。

色々な人がいて、感情を抑えたり、抑えきれずに激情に走ったり、耐えたり、耐えられなくて逃避したり。あらゆる感情と関係性の枠線を「ワーニャ伯父さん」を背景に語り切った映画、というか。

179分は私にとっては短いくらいというか、多分相当削るのに苦難を要したのではなかろうか、と要らぬ想像をしてみたり。本読みのシーンだけで恐らく一本映画できると思う。

正直であれ。声を出すのをためらうな。

つまるところ、人間って、出会いと別れ、それだけなんだ。

だから自分にとって、大切に思う人には、深読みも、曲解もせずに、自分が感じた思いを真っ正直に伝える事が大切なんだ。いつか、その相手とは、必ずお別れが来るのだから‥と言われたように思えた。

同時に、いわゆる芸術を自由に思い描くのはそちらの勝手だけど、たまには、この映画 ありのままを受け取ってくれてもいいんじゃない⁈と提示してくれた映画なのかな、とも思った。

主人公の二人は、胸の奥に握り拳位の石をずっと抱え、ふとした瞬間にその石の存在と重さを思い出して、やるせなさを感じているというイメージ。

例えば、何を(なくしてしまったり)手放してしまった時、あ〜、自分にとって自分が感じていた以上、思いの外大切だったんだと意識させられる時のよう。その思いがずーっと胸の奥に澱の様に沈んでいる感じを凝縮したようだった。

特にあとから明らかになっていく、さつきの物語と、彼女の圧倒的な存在感が心に残った。

そして、この映画は、タバコ、車中内演技、劇中劇、平坦な朗読、SEXの役割、多言演劇、手話と、色々な要素が玉手箱の様に現れてきて 非常に練られた脚本だと思った。ワーニャ叔父さん‥の本は知らないのだけらど。

ハルキストではないけどそこそこ読む人としての感想

ゴドーを待ちながら

今年の邦画最高傑作でした。

3時間をあっという間に感じさせる心地よいテンポ感。

妻が行為中に話す脚本は、映像や演出などは一切なく1人語りで進むが、全く飽きさせない語り方が素晴らしかった。

車の中でかけられるテープの棒読みと練習する西島秀俊の棒読みが交代する瞬間が非常に興味深かった。

岡田将生と西島秀俊の性格の二項対立も絶妙で、自分自身を全く抑制できない男と抑制しすぎる男というのは、人間全体の二項対立(恋愛や犯罪・人間関係など)にも当てはまるようで、興味深かった。

白い雪の中で2人が無音の中、故人を思い、前を向く(というよりは一歩足を進める)ことを決断するシーンには恋愛感情を超越した愛(もはや純愛)を感じて印象的だった。

原作未読です。 長年連れ添った夫婦の空気間、オーディションの緊張感...

原作未読です。

長年連れ添った夫婦の空気間、オーディションの緊張感、まだ他人でしかない相手との会話など日常と人間関係の機敏が繊細に伝わってきて一人一人の役者さんたちから目が離せませんでした。 高槻演じる岡田将生さんの目から伝わってくるどうしようもない劣情と焦燥、そうした視線がとても印象的でした。

本当に大切な人を亡くしたとき、劇的に何かきっかけがあって救われるわけではない。たとえ浮気をされていた妻であっても染み付いた愛情が簡単に洗い流せるわけでもない。西島秀俊さんの演じる家福の葛藤が緩やかに消化されていく。悲しみは消えることはないけれど、だからこそ言葉として自分はこうであった、こうしたかった、と口にすることができたのかなと思った。文学的なので好みは別れそうですが、迷っていた三時間観賞、観て良かったです。生と性に強固な価値観がある場合、疎外される要因になるのかもしれません。

丁寧に練り込まれた脚本と俳優の魅力を存分に惹き出した作品

『ドライブ・マイ・カー』と濱口竜介は間違いなく日本を代表する映画と監督になるだろう。

最初のベッドと最後の舞台のシーンがとても美しく歴史に残る。オープニングから一気にその世界に惹き込まれた。

劇中劇と現実がシンクロしていく秀逸な構成。「ワーニャ伯父さん」のセリフとリンクしていく脚本のため、その演劇を知ってから観るとまた分かるものがあると思う。

ほぼ車の中の会話劇だが、3時間という長さを感じさせない。

車とバーという密接だけどパーソナルスペースを守られ心の距離を近づけられる場所を効果的に使い、人と人の心の通わせ方を描く。

心に傷を抱えた人たちの物語だが、慰めではなくその先にある強い希望を感じた。僕たちはそれでも生きていかなくてはならない。

すべてを受け入れて心を通わせることが、この世を生き抜いていく術ではないだろうか。

そして人には「物語」が必要。人生という物語を生き、自分という主人公を演じきる。

役者とは面白い生きものだ。

実力派俳優たちの表情と佇まいの演技に引き込まれる。役者を際立たせた演出。特に長回しのシーンがじんわり響く。

コロナ禍にこの作品を生み出したのはとても意義がある。

全797件中、541~560件目を表示