ラストブラックマン・イン・サンフランシスコのレビュー・感想・評価

全53件中、41~53件目を表示

【サンフランシスコの黒人青年達の哀しみと、それでも街を愛し、”誇り”を持って生きる姿を静かなトーンで描き出した作品。現代アメリカが直面している人種の分断を仄めかすように描いた作品でもある。】

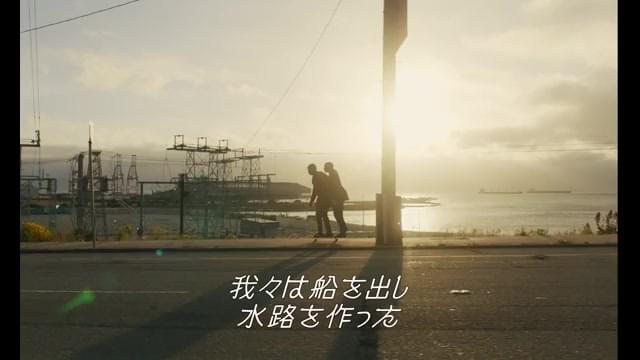

ー冒頭から驚かされる。海岸近くの道の法面で、防護服を着た男性達が何やら”ゴミ”らしきもの拾っている姿。その脇を普通の恰好で横切る黒人達の姿。

遠方の遠浅の海に突き出た半島には、何やら工場らしきものが建っている。-

・主人公ジミー・フェイルズ(本人)と友人モント(ジョナサン・メジャース)はぼんやりと道沿いで何かを待っている。

”バスが来ない・・”

・目の前の海からは、目が両側に二つある奇形の魚が桟橋に打ち上げられている。

ーここは、サンフランシスコではないのか? あの建物はどう見ても・・-

・ジミーが大切にしているスケボーは、ファッションではなく移動手段であることが劇中で分かる。

ー彼は、車を持っていない・・。-

・19世紀ヴィクトリア様式の建造物が並ぶサンフランシスコ・フィルモア地区は且つて、日系移民が多数住んでいた。

が、戦時中の日系人の強制収容で黒人が住む町になっていき、今では富裕な白人層が住む地域になっている事。

黒人たちは別の地域で暮らしている事。中にはジミーのように友人宅に転がり込んでいたり、車で寝泊まりする者もいることが、徐々に分かって来る。

ーこの地域の、歴史的変遷がさりげなく描かれ、語られている。そして、黒人たちが置かれている境遇も・・。-

■印象的な事

・ジミーもかつては、祖父が1946年に自力で建てたという尖塔が特徴的な、フィルモア地区の豪華な館に住んでいたが、家族離散で今は友人モント(ジョナサン・メジャース)宅で暮らしている。

劇中で彼の父が家を手放し、現在は妻とも離縁している事が語られる。

ー道路わきには、黒人青年たちがぼんやりとした表情でたむろしている・・。彼らと、防護服の人々の道路を挟んでの対比の構図。-

・ジミーが且つての家の一部を、ペンキで塗りなおしているシーン。突然、投げつけられる食べ物らしきもの。

”何をやっているの!” この家の住民らしき初老の婦人から投げつけられた言葉。

ージミーは勝手にペンキを塗っていたらしい。だが、嫌がらせではなく彼がこの家を大切に思っており、手入れしていた事が分かる。ー

・ある日、その家が初老の夫婦の家が売り出されることになり・・、物語は少し動き始める。ジミーは違法だが、自分たちの家具をその家に持ち込み、住み始める。

一方、軋轢はあったが友人であった青年がある日、諍いから撃ち殺されてしまったと言う事実が告げられる。泣き崩れる一人の青年。皆、茫然としている。

そして、ジミーの家にも異変が起こる。ある日、家具が道路に捨てられ、家には大きく白人の不動産屋の顔が張り出されたポスターが・・。

その白人不動産屋から告げられた”幾つかの事”

ーあの家は、200万$もするのか・・。それに登記簿に記載されていた事は真実なのか・・-

ー亡き友を偲んで、モントが自作自演した一人劇。今作で、唯一、黒人の怒りが炸裂するシーンである。心に沁みる・・。-

■ナカナカ来ないバスの中での白人の女子学生たちの言葉。

”この街を出たいね・・。”

それを聞いたジミーが微笑みを浮かべながら言う言葉。

”この街を好きになってよ・・”

<劇中では詳しく語られないが、モントの家がある海辺の町から今や白人富裕層が住むフィルモア地区へのバスは、黒人居住区と白人居住区との分断を解消するために設けられたバス通学制度のために導入されたモノである。(昨年の民主党の候補者指名争いでの、バイデン氏とハリス氏の論戦は記憶に新しい・・。)

だが、そのバスは滅多に来ない・・。>

竹島問題だ!!!

この映画は色々な賞にノミネートされていたり、受賞してたりするので、楽しみにしていた。結論としては、普通の映画だった。

格差問題を取り上げているとしたら、その内容は薄い、または日本人には分からない。「サンフランシスコが負けた」というセリフが最後の方にあった。元々黒人が住んでいたサンフランシスコに富裕層が住み着き、黒人が追い出さてしまったことを指しているのかもしれないが、格差というわけではない。

私は竹島問題を連想した。自分のものでは無い土地を、自分たちのものだと主張する韓国人の行動は、まさに、ジミーの行動そのものだ。

映画では、盛り上がるシーンはほとんど無く、平凡だった。カットが美しいのと、珍しい(芸術的な)カットも多く感じた。映像は素晴らしいと思った。

ストーリーは余り丁寧な説明がないので、初めはなぜこの家に執着してるんだろうと不思議であった。

主張したいことが読み取れず、インテリ向けの映画のようだ。

ジミーのスケボーでの移動を見て、便利そうだなぁと思った。スケボーでコケるシーンがあるが、怖くないのかな?

チャルメラのような音楽が流れた。もしかしてらチャルメラの原形となる音楽があるかもなと思った。

裸のおっさんが出てくる。モザイクは無い。

ストーリーざっくり。

主人公ジミーは友人モントと狭い部屋に住んでいる。ジミーの生きがいは祖父が建てた家を取り戻すことである。祖父の建てた家は父が手放してしまっているので、ジミーに所有権はない。モントは絵を書いたり、演劇の脚本を書いたりしていて、そういった道に進みたいようだ。

祖父の建てた家には居住者がいるが、余り家を大切に使わない。ジミーはこっそりとペンキを塗ったりして補修するが、居住者に見つかると追い払われてしまう。

ある時、居住者が財産分与等で家を手放すことになった。毎日のように家を確認しているジミーは空き家になったことに直ぐに気付いて、モントと一緒に住むことにする。当然、正規の入居ではなく不法入居である。正規に入居しようとすると、この家の販売価格は400万ドルなので、ジミーには手が出ない。

叔母(母だと思ったがwikiだと叔母と書いてある)の家に父の所有物が保管されているので、ジミーはそれらを譲り受け、祖父の家に配置する。

ある時、ジミーが家に帰ると叔母から譲り受けた家財一式が家の前の道路に捨てられていて、玄関のドアに売り出しの広告が貼られていることを知る。

ジミーは取り戻したいので銀行に行くが、400万ドルの20%が無いと貸せないと銀行員に断られてしまう。ジミーにそのお金はない。

モントは不動産に行った。そこで、実はジミーの祖父が建てたと聞いていた家が、それよりも前に建てられていたことを知る。

ジミーの友人コフィーが殺されてしまった。モントは、コフィーを題材とした脚本を書いた。その演劇をジミーの祖父の家で披露すると、その中で、この家が祖父の建てた家では無いことをジミーに伝える。

ジミーはショックだった。モントに別れを告げずジミーは旅立った。モントはジミーを探すが見つからない。ジミーはロサンゼルスを背にして船を漕いで、ロサンゼルスから離れていった。

フォトグラフィックのような映像

A-24に飽きて来たかも知れない。

と言うか、これはつまらなかったし、刺さるポイントにも乏しくて。

腐った街。うらぶれて希望の無い生活を送る人々。黒人差別と白人社会への悪言返し。戯曲的演出の冒頭部。祖父が建てた家を取り戻す夢に執着する若者。演劇にした親友へのメッセージ。

率直に言うと、入り込めませんでした。どれもこれも。刺さる人には、刺さると思うけど、芯のないリンゴをかじってる気分。行けども行けども、主題の核に突き当たった気分になりませんで、中途半端に雰囲気だけ味わって来た。

フロンティア時代のサンフランシスコ回帰的なラストカットも、個人的には響かずでした。

アートスティック!

なんだかとても心に残る

作風が独特な印象で観たことない感じだからなのか、

上手く説明できないのだが、なんだか非常に心に残る作品だったな…。

音楽がとても良かったし、お家もステキだったし、

風景も家並みも派手さはないのだけど地味に惹かれております。

サンフランシスコって自由で陽気な街っていう

勝手なイメージがあったんだけど全く違ってた。

そりゃ、住む者によって映り方は違うよね…。

ジミーやモントや、その周りの人たちから見えるサンフランシスコが舞台だものね…。

ストーリーの予測がつかないのと、地域性や差別問題も知識がなかったので、

ものすごく集中していたのであっという間でした。

ジミーとモントの二人が、ルックス的には決してカッコ良くないんだけど、

雰囲気や人間的な部分なのかなぁ…、とてもカッコ良く魅力的だったなぁ…。

モントの一人芝居のシーン泣けたな...。

この作品が伝えたいことを理解が出来ている気はしないのだけど、

とにかくジワジワと染みてくる良さなんです。

タイトルなし

A24 と PLAN B

世界で最も注目されている映画会社

芸術性と商業性を兼ね備え上質なヒット作を多数輩出している

「ムーンライト」以来のタッグ

.

原案は実名で主演を演じたジミーの実話

幼なじみのタルボットが監督

友情・家族・サンフランシスコという街への愛情を丹念に描くことに成功した。

自らが存在するコミュニティの大切さ

そして本来の自分になるために自問する

その姿を描いた秀逸なパーソナルストーリー

.

サンフランシスコが舞台ですが

年収1000万以下で低収入とされる

経済格差広がりの大きい地

不安な世の中

家=居場所

拠り所を求め家への拘りからの解放

Gentrificationによる

サンフランシスコの住宅事情への皮肉も

自分にとって大切なものとは…

.

冒頭の映像から引き込まれる作品です

心の動きがわかるよ。

この映画を2019年12月に飛行機の中で観た。色々の課題があるので、それを考えてここに全部書くと書きすぎるから、ジミーの友達モントに焦点を当てて書く。

日本で公開されるかどうかわからないが、米国、特にサンフランシスコの歴史がよくわかっていると面白いしそれに、太平洋戦争の時、日本人が強制収容所に入れられ、その後、その空き家を買って住みついた人々や、第2時大戦/太平洋戦争が始まって、出兵したため、労働力として南部から来た人たちの歴史も加えて観るともっと内容が理解しやすいだろう。

それらが、ジミーの (ジミーフェイルズ)のお祖父さんが建てたと思っているフィルモアのビクトリアハウスの話とかみ合っているからだ。この中で、ジミーの親友モント(ジョナサン メイジャーズ)の心の動きと行動が気になった。モントはおじいさん(ダニーグロバー、実際もサンフランシスコの住人)と一緒に住んでいてテレビ番組を見ているシーンでも、明らかに仲のいい二人だとわかる会話をしているし、共通性があるし、このおじいさんはジミーとモントを精神的に明らかにサポートしている。「二人は一緒でなければならない」と。兄弟のように家族のように助け合って育てという意味だと私は解釈した。

モントの役はちょっとオタク風で、ゲイ風で自閉症があるようで、芸術方面に長けていていて、よく本を読んで、語彙が豊富で、表現力があり、私の憧れのジェームス ボルドウィン(彼は自閉症がないとおもう。ゲイ)のような感じだ。ジェームスボルドウィンがアメリカを捨ててフランスに逃げたように(私の解釈かも)モントの考えていることや表現力や芸術肌などは、この辺住んでいうチンピラの(ごめんね!)仲間には入っていくのは難しい。チンピラはすでに仲間じゃないと思って異質なものとして二人を見ている。モントは鏡の前に立って、Fの言葉を入れて話し始める。ひどい言いかた(まあ、クラスでこのような話し方をすれば、罰則をもらう。)を練習する。自分も彼らに合わせようと練習して努力してみるが、それは自分の本当の姿ではないと気づく。このシーンが好きだ。

コフィー(ジャマール ツルーラブ)というチンピラ(ごめん!映画から私が勝手に判断しているかも)たちの使っている言葉はちょっとひどいが、モントと二人は一瞬お互いいに惹かれ合う(?)。そして、コフィーは モントがジミーのビクトリアハウスに招待したことにより、全く考えられない、ジミーとモントの世界に一瞬入り込む。でも、殺されてしまう。

その後、コフィーのために(?)モントは「The Last Black American in San Francisco」という劇を作りそれをジミーのお祖父さんが作ったと思っているビクトリアハウスで近所の人を招いて講演する。コフィーを知らないソーシャルメディアにも投稿する。そして、講演で、モントは観客にコフィーの思い出を話させる。そこで、最後に、モントは皆の前でジミーにお祖父さんがつくったと思ってるがそれは実際は嘘だと。

モントにしてみるとこのビクトリアハウスはおじいさんが建てたものだと信じ込んでいるジミーの言動などをサポートしていたが、現実を見ろと言いたかったのかもしれない。わからないが。

全53件中、41~53件目を表示