ラストブラックマン・イン・サンフランシスコのレビュー・感想・評価

全53件中、21~40件目を表示

ひとつ屋根の下 in サンフランシスコ

作品の持つメッセージや主人公の目的は読み解けれど、なんか薄味だったなぁ、というのが率直な感想だろうか。

自分の祖父が建て、かつて自分が育った家が空き家になったと知った主人公がその家を取り戻し、家族の再生を試みようとする、言うなれば“ひとつ屋根の下 in サンフランシスコ”である。些か取っ付き易いプロットながら、やはり一筋縄でいかないのがこの物語ミソ。歴史が変わり、住む人が変わり、社会の格差が拡がった現代では彼の目論見もうまくいかない。何もない故郷から出て行くタイプの作品であれば、そのコミュニティの抱える問題を課題として物語を進行させていけるのだが、本作はその逆だ。その町に生きづらさを抱えつつも、そのコミュニティに残ろうとする物語であるから、その土地に関するバックグラウンドが多分に必要になってくる。

だからと言って、この作品が不親切な作品だと誤解しないでほしい。サンフランシスコの社会や歴史、あるいはそこに住む人たちの文化や雰囲気を知っている者が観たら、受ける印象が大きく異なるに違いない。薄味と感じた私にはできない、トッピングやスパイスが日常的に整っていれば、これくらいの味付けで十分なのだろう。むしろ、サンフランシスコの現実を出来るだけ、ありのままに物語に取り組んだ結果であると思えるのだ。

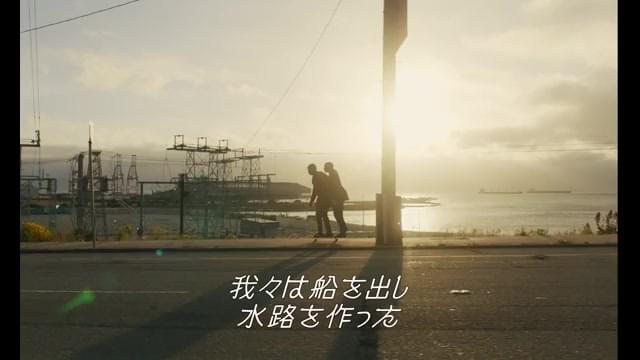

サンフランシスコで育ったという監督のジョー・タルボットは本作が長編デビュー作。坂の街として知られるサンフランシスコをスケボーで下るシーンの美しさはその街の魅力を肌で理解している証拠であろう。スパイク・リーがニューヨークの現状を織り交ぜながら映画を撮るように、ジョー・タルボットはサンフランシスコの今を私たちに伝えてくれる監督になることを期待したい。

主役の年齢問題

映像はとても美しい。最初、主人公が住む町で黄色い防護服を着た人たちが何やらゴミ収集らしきものをしているところを通り過ぎると、そのあとに町の有名人(?)であるピンクのネクタイをした男が台の上に乗って演説しているところに出会うというシークエンスなどはひじょうに映画の先行きを期待させるオープニングでした。

しかし、そこからの話が……。

要するに主人公の行動が幼すぎるのです。

どう見たって、彼が執着する家はおじいちゃんが建てたものだとは思えないほど、時代がかったものだし、その家に住みたいから不法侵入するという短絡的な行動もそう。また、父親との関係も妙にぬるかったりする。

だから、私は正直、「この主人公は馬鹿じゃないの?」と思ったのですが、でも、あとで映画.comの解説を見ると「主役の人が10代に経験したことをベースに」と書いてあったので納得(パンフは映画館になかった)。

そうです。これって、主人公が13~14歳くらいの少年だったら、どんなバカでも共感できたと思うし、感動できたと思うんですよ。それを大人にシフトしたから、なんとも座り心地の悪い物語になってしまいました。そうすれば、また、この唐突なエンディングももう少しは説得力のあるものになっていたと思います。

なんとも残念な映画でしたね。

賛否両論

建築愛!

成長は痛みを伴う。

予習というか、地域的背景や2010年代の時代的な背景を前もって知っておいた方が良いということだったので、日頃はあまり前情報を入れないで映画を観に行くけど、ちょっとだけ予習して行った。

もっと背景について何か分かるかな?と思って、パンフレット買おうと思ったら、作られてないって。

言ってみれば、子供時代との決別、旅立ちの物語、最終的には。

家はきっかけ。

手放すことや成長には痛みが伴う。

嘘だと分かっていても信じたいという人の弱さ、でもそれが人間らしさ。

人はそれを越えていくことができる。

希望はある。

そういうものを優しく見せてもらった気がした。

「黒人が白人富裕層に追い出される話」みたいな感じかと思ったら、最終的には違った。

主人公とその親友、2人ともちょっとエキセントリックでほのぼのとしてて、この関係性がとても微笑ましい。

各々黄色のお花を抱えてバスに乗ってるの、可愛かったなー。

ずっと一緒にいなよー、と思ってしまうけど、そうもいかない。

映像や音楽が軽快で、サンフランシスコってどんな町なのかというのをスピード感を持って見せてくれるオープニングがとても良かった。

いつもいきがって悪い言葉をがなりたてている黒人のお兄さん達、友達の死に、つい泣いちゃうところが可愛らしかった。

釣った魚の目が片側に二つ並んでるの、シュールで怖かった。

全裸の人が出てきたり、所々、ギョッとするような、地味にヤバい人や出来事があって面白い。

再びあの地を訪れたなら…

想い出の地SF。冒頭、私的な内容を並べる様だが、初めて海外の土地を踏み締めた場所はサンフランシスコだった。そして今、祖父母から引継いだ家の解体が迫り… など、思いもよらず個人的な感傷とシンクロさせていた。いや、だからこそ、今のこの地域、GoogleなどIT企業の本社がひしめき、ベイエリア地区を始めベンチャー企業に勤める”お金持ち“の街に豹変してしまったシスコの変貌や、そこで息づき生き抜いてきた人々の心、去来する家族からの守りごとに、思いを馳せる意味合いは強く、私事の様に鑑賞してしまった訳だ。街への思い、土地への愛着、住み着く家に対する固執… 其処には、憎しみをも包括した「愛」がある。今もこの地は手招きする、再び帰るその時まで。その時は見付け出してみたいみたい、この家をー。

これぞ、A24

サンフランシスコで生まれ育った主人公ジミーが、昔家族で暮らしていた家が大好きすぎて空き家になった途端に不法侵入してその中に家具も持ち込んで住み着く話。

.

安心と安全の映画制作スタジオA24、私の中ではオシャレな映画が多いイメージで、この映画はまさにザ・A24って感じですごい好きだった!内容も大事だけど、映像を見てるだけで感動する映画も結構好きなので、すごい良かったですね。

.

たぶん今まで見た黒人系の映画で1番おオシャレ。治安の悪そうな街のチンピラですらこの映画ではオシャレに感じるマジック。スパイク・リーとは真逆。

.

今年は『waves』とか『ブックスマート』みたいなプレイリストムービーなるものが公開されてたけど、私はそれよりこの映画の音楽がドンピシャでしたね。たぶん2020年いっぱいは、「If you going to San Francisco~~~」って歌ってると思う。

.

主人公がずーっと執着してる家、元々日系人が住んでて第二次世界大戦で日系人が強制収容所に入れられた後に空き家になったところをジミー一家が不法滞在してたってことで合ってるかな?なので日本人なら家の雰囲気がどことなく日本の雰囲気を感じる気がする。

.

この執着が傍から見るとちょっと怖くて、日系人とか出てくると家に取り憑かれてる人のJホラーなのか?と思ったりね(笑).

.

家にいて自分の好きなものに囲まれていることが幸せに感じる映画。

.

"Jello Biafra"

高校生の時に新築建売の家に引っ越して、小さい弟や妹と楽しく過ごした思い出があり、そんな家を出てから二十六歳の頃に親が離婚し家も手放した。

母親が引っ越す手伝いの為に久し振りに家に帰ったが、人が住んでいないと外観も室内も廃墟のようにボロボロだった印象が。

今は新しく幸せな家族が住んでいる筈だし、そこに執着した事はその時も今でも微塵もない自分。

不法侵入、不法占拠、家具まで突っ込んで、図々しさが極まりない主人公の地味に破天荒な行動は、ギリギリを通り越した犯罪行為。

サウナで仲良くしていたのに罵倒されたり、そんなアイツを急に物語の中心にされても、愛着も無いのだから困惑するし、大体にして奴らは外で溜まっているだけで、ギャングなのか?ただのチンピラなんだか、説得力がない存在感。

黒人、最初の、最後の、サンフランシスコでの黒人に対する存在意義が分からず、人種差別が強い印象も感じられない。

主人公の行動含めた相棒が執着している、この二人のコンビ感も理解不能!?

セグウェイ集団と絡む場面、このクセのある声に聴き覚えが?でも、顔の判別が付かない?けれど、この声は彼しかいないと絶対的確信、エンドロールを逃さず注視しながら目で追うと"Jello Biafra"の文字が、やはり間違いでは無く"Dead Kennedys"のジェロ・ビアフラが出演しているサプライズ!!

それしかない映画だったし、デッキを真っ二つにしても手放さないスケートボードが小道具以下の扱いに、何の為のスケートボードか??

何の哲学もない独りよがりの作品

日本では高度成長期の価値観は、結婚して家と自動車を買って二人か三人の子供を立派に育てるというものだった。やがて肥大しすぎた経済は実体のないバブルとなってマネーゲームを誘発し、屋根まで飛んだシャボン玉のように壊れて消えた。あとに残ったのは利益を貪欲に追求する一部の金持ちと文明を享受し、日々の享楽にうつつを抜かす大多数の人々である。家や自動車は一部の金持ちのステータスシンボルでもあり、高級住宅、高級車は今でも売れる。

21世紀の日本は家や自動車などあまり欲しいとも思わない社会になったようだ。それは少子化と密接な関係がある。一人暮らし、または夫婦二人の暮らしなら、一戸建ての家はいらない。生活に見合う広さの賃貸物件で十分だ。家が必要なのは子供がいる夫婦である。子供部屋がいるし、子供と一緒に出かけるのに自動車も必要だ。しかし晩婚化または未婚化、そして少子化の今の日本の社会は、家も自動車も必要としない。賃貸に住んでレンタカーを借りればそれで済む。自分が死んだあとには何も残らなくていい。墓も要らない。骨はそこら辺に撒いてくれればいい。

人生がうたかたのように消えてなくなるものであり、先祖の人生も同じようにうたかたであったのだと考えれば、家に対する執着はない。モノに対する執着もないだろう。生きている内に便利に使えるように実用的であればそれでいい。

そういう今の日本の状況と正反対だからなのか、家にこだわり、先祖の歴史に誇りを持つ本作品の主人公には、とうとう最後まで感情移入が出来なかった。黒人差別、環境汚染は会話の中にでてくるが、目が4つある魚以外は話だけだった。若い主人公の思い込みが優先されて抽象的な描写に終始した印象である。

金融機関に交渉に行くのにジャケットを着たりして社会に迎合するような部分もあり、自信のなさを窺わせる。主人公たちがどうやって生計を立てているのか不明だし、家を手に入れてその後どうするのかの展望もない。時代が変化しているのは分かっているようだが、家も同様に経年劣化してやがて朽ちていくことには想像力が働かないようだ。

個人との思い出もステレオタイプで、安っぽいホームドラマを観ているようだった。あいつはいい奴だったというノリだ。それにいまさら差別と戦おうと言われても、格差がありすぎてどうにもならない。劇中劇の観客以上にこちらが白けてしまう。独創性に欠けるのだ。

黒人同士が互いにニガーと呼びかけて差別を茶化して相対化するのも、もはや時代遅れだ。どのシーンにも何の哲学もないから、独りよがりの作品になってしまった。それでも映像の美しさと歌がよかったのでそれぞれ1点ずつ、2.0とする。

タイトルなし(ネタバレ)

冒頭のスケボーに乗りながら街の人の様子が流れてくシーン、音楽も良くて素敵。A24×プランB製作のせいか撮り方はさすがで引き込まれる。表情のみで魅せるカットも多くて見ていて飽きない。

ストーリーはとても個人的な話だけど自分は好き

サンフランシスコや黒人差別の歴史を深く学んでいればより楽しめたのかもしれない。

知らなかったサンフランシスコ

サンフランシスコって、あーいう街だったのか・・・?

というか街の歴史が背景の物語なので

不勉強な自分があまりに残念すぎました。

これからご覧になる方はサンフランシスコの街の歴史を

少し頭に入れてからご覧になると良いと思います。

ただ、街や人々の視線、表情、人への対応などの描写が巧みで

あぁ、そういう街なんだ、そーいう街で育ったんだ・・・・

という一定の理解はできる巧みな映像です。

さて、そんな街で生きていくために、生きがいを

どこに求めていくのか?

何を大事にして人生を送るのか?

その生きがいは目に見えるのか?

物理的なものなのか?

何かを守ること?

この作品は自分にとっての

大事なものを見出すまでの映画・・・なのかな?って思います。

そこまでの緩やかに、暑苦しくなく物語が進んでいきます。

終始映像はきれいで、風景や引きのショットが印象的かつ

どこか哀愁を感じました。哀愁?いや、なんだろう?諦めの空気感が

ずっとあるんですよね。

物語としてはとてもシンプルだからこそなんだと思いますが

退屈にさせないようにするための演出やら

脚本が逆に盛り込みすぎが逆効果に感じました。

故にこの映画のリズムが心地よくなく

僕には合わなくて、間延びしてるんじゃ?という印象でした。

(中盤あたり退屈に感じてしまった)

テーマを浮き彫りにする話はもっとシンプルなほうが良かったのでは?

親友とのぶつかり合い、あんなシチュエーション必要?

それを実現するための前フリだったんかいっ!って感じで、

伏線回収がチトあざといかな、、、

え?その結論のためのそれだったの?

って思うことが多くクライマックスから、

僕の気持ちが徐々に冷めて行ってしまいました、残念。

色々とこねくりまわしすぎたんじゃ?なんて思います。

主題がわからずじまい。

映像の美しさや、演者の熱のこもった演技は秀逸ながら、

約2時間見て、『あれ、主題なんだっけ?』で終わってしまった。

人種差別か。それとも、変わりゆく街への懐古主義か。

そもそも過去の持ち家とは言え、セールに出されている家を不法侵入の時点で、

『?』だったが、何とか理解しようと映画に集中した。

しかし、あの演劇のシーンで、『やっぱテーマがわからない』になってしまった。

私の理解力がないのか、そもそも作品にブレがあるのかはわからない。

もう少しサンフランシスコにおける歴史を知っていた方が良かったのか。

かな期待していたが、ちょっと期待には及ばなかった。

期待外れでした。とても独りよがりな映画。

この映画のどこが良いのか全くわからない。

レヴューがなかなか良いので期待して観たのですが、単に思い出の家を自分のものにしたい、というワガママに終始しているだけ・・・

いやいや、昔住んでたか知らんけど、勝手にペンキ塗るとか庭いじるとか、今住んでる人に迷惑やし。犯罪やし。笑

挙げ句の果てには空き家になったら勝手に住んでるし。

あかんでしょ。

仕事してる様子もなく、ノスタルジーに酔ってるだけ。

早々に白けてしまい、感情移入できず。

無駄に凝った映像が鼻につくし。

終盤の一人芝居もドン引きだ。

プランBの映画は当たり外れが大きい。

音楽と映像が格好いい─けれど…

ジミーとモンテは最後の優しい人類なんだよ きっと

サンフランシスコのフィルモア地区。そこはかつて日系移民が作った町だった。

第二次世界大戦中に日系人は強制収容所に送られ、戦後は多くの黒人が移り住んでいた。シリコンバレーに近いロサンゼルスは地価が高騰し、維持できなくなり家を手放し、新しいバブリーな人が住む高級住宅地へ。

キュートな中世建築様式の個性的な家。ジミーは祖父が自分の手で建築したことを誇りに思いながらも、それを手放した父親とはウマが合わず、モンテの家に居候している。二人は海辺の町のフィッシュマーケットで働いている。白人の奥さんがナマズを注文して、生け簀から取り出し、トンカチで生きじめするシーンがちょっとだけあった。ナマズのフライはアメリカの黒人奴隷のソウルフード(ケイジャン料理)だが、白人だって食べるというか、黒人からすると食文化まで乗っ取られたことを表したかったのかと思う。

サンフランシスコを出たにしても負けたわけじゃない。思いやりのある姉さんの弟に言う言葉。ジミーはLGBTQだと思う。左だけにピアスしてたし。バラバラになった家族。父親から見放され、母親も近くにいながらも、再婚して別の家庭があって、遠い存在。

ジミーの心の拠り所、プライドはかつて住んだこの家にある。そんなジミーに寄り添うモンテの友情は限りなく優しい。

モンテが盲目の父親にテレビドラマの場面状況を教えながら三人で見ている場面は彼らの優しい人間性をよく表現していた。モンテの書くスケッチがとても素敵だ。せつなくていとおしい。劇中劇にいろんな人が集まって来る。手書きのチラシ。モンテのひとり芝居で始まる劇は最後まで行かないで終わってしまう。モンテはジミーの力になろうと開演前日に不動産業者と接触して、1946年より前の建物であることを知ってしまった。この映画は直接的にLGBTQをテーマにはしていないけど、それだけに、かえってジンと来る映画だとも言えるかも。

ラスト ブラックマン イン サンフランシスコは変わりゆく、西海岸の大都市を舞台に優しい二人の哀愁に溢れた友情物語としてすごく素敵だった。この映画でもスケートボートが出て来ます。

不動産業者のイケメンの冷たそうな男はジュリィ 虹の彼方に出てきたマネージャーミッキー役のフィン・ウィットロックだった。不動産売買は仲介料で稼ぐからなんか似ており、お金に厳しい商売人の役はナイスキャスティングだと思う。

マンション暮らしが長くなるとこういう話しに疎くなりがちですが、家って大事ですね。地方の代々続く古民家で仲よく暮らす家族にあこがれることもたまにはあります。手放した後の後悔もまた大きいでしょうけど。

映画の感想は人それぞれですので、こういう気持ちになった人もいると言うことで。

家

400万てどのぐらい?

経済が発展し富裕層が暮らす中、海洋汚染で食べたら毒だったり、奇形の魚がいるサンフランシスコの、都市開発から取り残された人達の話。…らしい。

主人公の爺さんは、サンフランシスコに住んだ最初の黒人で、その時建てた家には現在は別の人が住んでいて…という設定。…らしい。

物々しい防護服を着た清掃員、人が殆どいない中演説する男。そこからのスケボー移動の時にみせたタイムスライスではそこそこ人がいたけれど、その後はその時々映されている人達以外、背景には殆ど動きはなし。

わざとそうしているんだろうけど、街は勿論、登場人物達に生活感というか、営みというか、そいうものが全然感じられない。

それが感じられないからだと思うが、主人公の家に対する思い入れも、努力も苦労も熱量も、何も伝わって来ず、ただ、爺さんが建てた家が欲しいって言ってるだけにしか感じられず。

それは良くも悪くも主人公じゃなくて爺さんのアイデンティティ。

主人公が欲しいものは何でしょうかね。

自分にはこの作品に面白いと感じたり興味を惹かれるものはなく、一応最後まで観賞したけれど苦痛だった。

そういえばセグウェイは生産終了したらしいですね。

映像と音楽と雰囲気を楽しむ作品?

愛と憎しみは表裏一体 --- ジミーとモントの友情に涙。1946年...

愛と憎しみは表裏一体 --- ジミーとモントの友情に涙。1946年に祖父ジミー・フェイルズが建てた!心の拠り所のように信じていたものが崩れ去ったとき、あなたには何が残りますか?先祖の歩みを忘れるわけでなく、そこから自分の歩みを始める西部開拓の続き。大いなる志・精神、それは孤独な旅かもしれない。水路へと明日は自分で切り開いていく。実話だからよりグッと来てしまうものがある、感じ入る。素晴らしい演出に撮影、そして作品を彩る名曲たち。作品を包む空気感が温かく優しくも諸行無常を問いかけてくるように寂しげ・儚げでいい。静かながらパワフルでエモーショナル。張り裂けそうな思いに胸が締め付けられた。衣装も良かったな。空き家を不法占拠して屋根裏で人呼んで芝居するって冷静に考えるとすごいけど。賞レースにもしばしば絡んでくるなど今をときめくA24 × PLAN Bという『ムーンライト』の黄金チームが再び組んだ本作は結構長い間楽しみにしていただけの価値ある良作だった。

JIMMIE FAILS

今年映画館鑑賞55本目たぶん

今回のクソ客:ずっと唸っているんか喋っているのか知らないがうるさかった!挙げ句スクリーン中に響くくらいの大きなゲップ!ヤバすぎるだろ

全53件中、21~40件目を表示