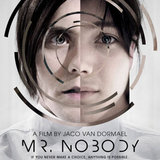

ミッドウェイのレビュー・感想・評価

全53件中、1~20件目を表示

悲しくも爽やかさがある映画

終戦記念日を機にこの映画を知り、アマプラで鑑賞。アジア・太平洋戦争の転換機となったミッドウェー海戦をアメリカ側の視点で描くものです。史実ゆえ展開も含め決まっているため、登場人物の情感や戦闘シーンが見どころとなる感じでした。日本側は、やってること言ってることは正直ダメダメなのですが、名優揃いの布陣で厳かな雰囲気があり、大変リアルでした。そりゃあ勝てないよなと。都合のいい「だろう話」が多く、故野中郁次郎先生の名著「失敗の本質」が思い返されました。

アメリカ側は悲劇を力に変える展開というか、勇敢な兵士=英雄的な描写が多く、悲しくも爽やかさを感じました。ただ、さっぱりとしすぎていたような印象もありそこまで感情移入できなかったところは少々残念でした。

戦闘機の戦いはよくできており、初めは大興奮だったのですが、後半は似たような感じのシーンが多く(仕方ないのですが)若干飽きてきてしまいました。ただ観る価値は大いにあります。

総じて、情感的要素と戦闘的要素ではどちらも満足し切るには至らず、ということでまた観たいとはならなかったです。

新しい太平洋戦争ものとしてはまあまあかなぁ…

まぁ概ね史実には沿っているかなと思いました。

ただ、アメリカ視点からの米軍ヒーローもの

の傾向が強く出てますね。

あと登場人物の恋愛表現とかは入れて無くていいのですがその代わり妙に米側の人情味とか正義の側の人間性の表現に一生懸命なのが鼻につく感じはします。

興行や資本を考えれば止む得ない面もありますがちょっと日米の公平さはそれで大きく損なわれてると感じました。ただ、日米の兵器、一部の米側の軍用機以外殆ど実物が既に存在しない中、CGを活用して実物の再現に努力してるのはある程度みえました。既存の太平洋戦争ものとしてはニヤリと思った部分有りました。いままで多かったなんちゃってハリボテや例え実物兵器でも似ても似つかない現用兵器での代用や全然異なる時期・戦場の映像なのに当時の記録映像を使ったりの誤魔化しより抜群に雰囲気が感じられました。

ただ、気になった点は次の通りです。

日本の駆逐艦上でアメリカ人を処刑もどきにしたエピソードはほぼほぼ事実だから描くのはいいとして、上官が指パッチンで処刑の指示をするのは、悪の組織のボスかよ!いくら悪い性根の日本軍人でも日本海軍の軍人はそんな仕草はしねぇよ!って笑ってしまいました。

あと兵器の表現ですが、1)珊瑚海海戦にエンタープライズが救援に駆けつけるくだりで、手前で復旧作業をしてると思われる空母はヨークタウンだからエンタープライズと同型なのはいいととして、画面奥で明らかに沈みかけてる空母はレキシントンなはずなのが、これまたエンタープライズど動型空母なのはいただけない。2)東京初空襲関連で、B-26を積んだ空母ホーネットの艦の横からのシーンで独特の艦迷彩の表現が皆無だったこと、B-26の発艦シーンで空母の飛行甲板上の白線がやはり空襲時にB-26を搭載したホーネットを表す上で独特かつ象徴的なラインでなかったこと。3)南雲艦隊を上空から見たシーンで空母の随伴艦が大和型としか見えない艦がやたらいること。

4)空母赤城の爆撃シーンなのに飛行甲板がまるで加賀だし艦橋が左なのはいいがやはり加賀同様に前寄りのある。5 )同様に空母加賀の爆撃シーンで艦橋が左舷にある。実際は右舷。6)蒼龍の飛龍からの遠影でどう見ても飛龍とそっくり艦橋が中央よりの艦。7)実際には日本艦隊の爆撃機に4機しか参加していないはずのアメリカのB-26がウンカの様に大量に押し寄せている。8)全体的に空母上を含めて日本艦載機のシーンが少なめ。日本側は実機が皆無だからしかたがないが。

以上、どうせCGを多様してるならそこらまで凝ってほしかった。たぶんCGの共有・使い回しは予算の都合だろうけど。

あと、珊瑚海海戦前、エンタープライズ機が南方の島の日本軍を攻撃してるシーンで島に比叡型戦艦と思しき艦がいて雷撃を喰うんだけどコレもちょっと史実からはなれてる。

ってことで、以上、CGの進歩と表現力の素晴らしさにには感動しやけど、それを活かしきれてない事の残念さを感じる作品でした。

英会話の先生のおすすめで観ました

オンライン英会話で先生と最近の第2次世界大戦関連の映画(関心領域やONELIFE)の話をしていたら、ご覧になった映画戸いうことで勧められ、エメリッヒ監督だからアクション、特撮ものなんだろうと思ったら、それはそうでしたが、予想外に面白く、すっきりした映画で日米とも淡々としつつ、盛り上がるところは盛り上がり、ほろっともしました。フィリピンの先生はどういう観点でご覧になったのかなとも思った。エンディングを最後まで観ていたら劇中のダンスホールのシーンがクレジットシーンでも出ていて、渋い雰囲気だった。

戦争は恐ろしい

................................................................................................

太平洋戦争の、真珠湾攻撃からミッドウェイ海戦までの話。

大きな功績を上げた米軍パイロットが主人公。

................................................................................................

劇場で見た。

真珠湾攻撃もミッドウェイ海戦も、教科書じゃ一行くらいだが、

実際にその場にいたらあれだけの修羅場なんやなって思った。

やはり戦争をしてはいけない、改めてそう思えて来る。

主人公は米軍だし、基本的に米軍目線からしか描かれない。

日本の俳優も出てるが、山本五十六以外ほとんど出て来ない。

山本五十六は知らん俳優・・・と思ったらまさかのトヨエツ(場)

アメリカ人はこの映画を見て、戦争反対って思えるんだろうか?

純粋に勝利主義で、正義が勝ってめでたしめでたしっぽい描かれ方。

太平洋戦争のターニングポイント

太平洋戦争における日本のターニングポイント「ミッドウェー海戦」を描いた作品。

この手の映画全般に言えると思うが、前提の知識が求められる。本作で言えば少なからず第二次世界大戦の真珠湾攻撃~ミッドウェー海戦の流れを知っておく必要あり。まぁその手の知識を知らないと見ないとは思うが・・・・。何となく手にすると、分からない部分があるかと思うので一応前置き。

先におすすめのポイントを挙げさせていただくと、「CGで描かれる真珠湾攻撃・ミッドウェー海戦の素晴らしい出来」。アメリカ視点の映画ではあるけれども、素晴らしいCGで描かれる一航戦の雄姿はこの手の映画好きにはたまらない。

逆に言えば、それ以外はいたってシンプル。簡単なストーリーとしてはアメリカ軍のパイロットが主人公で、真珠湾で手痛い打撃を被ったアメリカが日本の暗号を解読し、ミッドウェーで大反撃。結果日本が主力空母4隻を失う大戦果を挙げる―――という、まぁ正史通りのストーリー。主人公であるパイロットが英雄的に描かれる(実際英雄的戦果であるが)のは、よくある形かなって思う。

本作のWikipediaを覗くと、実際の日本艦の形状が異なる等の記載を見たが、そういった時代考証等は門外漢であるので避けさせていただくとし、単純に第二次世界大戦の戦争ものの映画としては、左記に述べたCGだけでも見応え十分であった。

後半、おそらく飛龍と山口多聞提督であろうが、「艦と最期を共にする」という感覚は日本人以外にはどう映ったのかは興味が湧くところである。

勝者も敗者も、全てを海に捧げた

真珠湾攻撃から物語が始まる。

奇襲ともいえるこの作戦によりアメリカ軍は大打撃を受け、士気は下がるばかり

そこで仕掛けた東京大空襲を成功させ、次なる作戦を練る

太平洋海域を制圧するために両国ともに情報を集め、策略を巡らせていく

アメリカ軍は暗号解析班の活躍により大日本帝国の作戦を的中させ、大日本帝国軍を罠に嵌めることに成功

四隻の空母を失い大日本帝国軍は敗走した

寒々しい空気、暖かい空間、上下階級の風通しなど様々な対比がなされる

空戦のシーンは圧倒される

名もなき兵士達が次々に散っていく様はあまりに悲しい

敗者も勝者もなく互いに凄惨な被害を被った、過去を忘れてはならない

比較的偏りの少ない内容、このような映画が作成されることはそれぞれの成長

制作側に日本人が増えればさらに喜ばしいか

上層部の態度の違い

当時劣勢だった米軍が戦況を跳ね返すことができたのは何故か。それは、現場に、優れた情報分析部(音楽隊を起用したのは凄い発想力)、部下想いで柔軟な思考力を持つ指揮官、命を惜しまずに戦う兵士達がいたからだと訴える作品。

トップガンを彷彿とさせる迫力の戦闘シーンが続くけれど、内容が内容だけにあまり愉しくはない…。でも、日本軍側の必要十分な事情も紹介されていて(色々な指揮官がいたこと、勇気ある兵士や優れた戦闘機を擁していたことなど)、敵意だけを膨らませるような作品ではなかったので良かった。

指揮官は南雲艦長タイプだとマズイな…。

日本の命運を決めた3日間

2020年。ローランド・エメリッヒ監督作品。

(映画は1970年『トラ・トラ・トラ』とよく似た作品です)

日米のキャストも半々、映画のシーンの比重もほぼ半々。

ローランド・エメリッヒ監督の日本へのリスペクトと、大きな痛手を負った日本兵への、

思いやりが感じられる作品でした。

いきなり日本の真珠湾攻撃のシーンではじまります。

第二次世界大戦の開戦のきっかけとなった真珠湾攻撃。

頭では日本の奇襲攻撃と、歴史として分かってはいるけれど、

「見ると聞くでは大違い」

日本の攻撃は物凄い迫力と破壊力でした。

日本の攻撃機は400機を超えた。

逃げ惑う海兵や炎をあげて燃え上がる軍艦・・・あまりにスペクタルな戦争映像でした。

「真珠湾攻撃」の凄まじさ・・・アメリカのショックは、9・11の衝撃に匹敵すると、

思いました。

さて本題の「ミッドウェイの海戦」は、真珠湾攻撃の6ヶ月後。

アメリカ軍は満を持して、このミッドウェイ海戦に賭けていました。

真珠湾攻撃で失った2700人のアメリカ人への弔合戦だったのです。

山本五十六・連合艦隊司令長官(豊川悦司・・・凄く貫禄あり格好良かった)

山口多聞・海軍中将(浅野忠信・・・ミッドウェイ海戦で戦死)

南雲忠一・海軍大将(國村隼・・・サイパン島で戦死)

指揮官はこの3人。日本軍は総力戦、必死でした。

(なんとしても本土への攻撃を防がねばならない)

戦闘場面の迫力が身震いするほどリアルです。

VFXを駆使して、米軍爆撃機が日本の空母目掛けて急降下して空襲するシーンは、

迫力にビビりました。

日本のとっておきの空母が撃沈する音響・映像の凄まじさ・・・

空母「赤城」空母「加賀」空母「蒼龍」空母「飛龍」が撃沈されます。

(残る戦力は僅か・・・)

日本は壊滅的に戦闘力を失います。

この「ミッドウェイ海戦」が第二次世界大戦のターニング・ポイント。

ここから後の戦いは消耗戦にしか過ぎないのですから・・・。

兵士は日本も米国も指揮官に「行け!と言われたら、「行く」しかないのです。

この映画は、多くの亡くなった名もなき兵士に捧げられた映画。

司令官たちの緊迫した「頭脳戦」

パイロットたちの壮絶な「空中戦」

彼らを船上から迎え撃つ決死の「海上戦」

映像の迫力が素晴らしければ素晴らしきほど、虚しい。

戦争は、破壊と絶望しかもたらさないのだから!

不戦の誓いを胸に刻みました。

(それと共にアメリカに先生パンチを一発喰らわせたら、

(100発になって返ってくる・・・

(それがよくわかる映画でした)。

山本五十六への敬意は感じたが、日本軍の敗因は南雲中将の無能だけなのか?

ローランド・エメリッヒ監督(GODZILLA ゴジラ等)による2019年製作の米国映画(中国2企業から資金提供あり)。

原題Midway、配給キノフィルムズ。

日本にいたことも有り山本五十六と交流も有ったパトリック・ウィルソン演じる米情報将校エドウィン・レイトン(映画では出てないが留学により日本語も話せたらしい)の功績に、大きな光が当てられているのには好感を覚えた。

レイトン配下の変人ジョセフ・ロシュフォート(ブレナン・ブラウン)暗号研究の成果として、ミッドウエイの作戦が筒抜けになっていたのは、あまりに痛い。戦闘の功績以上に、こういった情報戦での貢献に重きを置く米国の価値観に敬意を覚える。そして何故、日本軍は待ち伏せをされたのに、ミッドウエイ以降も暗号解読されていることに、長期間気が付けなかったのか?疑問を持つ或いは仮説設定するという科学的思考の欠如を、日本リーダー層は今だに引きずっている気もして、考えこまされてしまった。

米機SBDドーントレスが日本空母に急降下爆撃する際、艦上から放たれる対空砲火の数のあまりの多さには圧倒された。いくら何でも多すぎるのではと思ったのだが、実際にああなのだろうか?その砲火をくぐり抜け砲弾を放つ攻撃は、迫力を感じてとても良かった。一方あんな中で、急降下して攻撃するなんて、まともな神経ではとてもできないとも思った。エドスクレインが演ずる1日空母2隻を撃沈した英雄リチャード・ハルシー・ベストは、狂気のヒトだったのだろうか?

最近のCG技術の進歩は凄まじいが、残念なことに、本映画内では迎撃で迎え撃つゼロ戦(実際は96式艦上戦闘機だと思うのだが)も含めて米日の飛行機に模型感があり、その点は相当に期待はずれ。

日本軍人にもかなり敬意を持って描かれていてその点は良かったが、山口多聞少将(浅野忠信)と加来止男艦長(ノブヤ・シマモト)が船と一緒に最後を迎える姿には、史実通りも、あらためて日本軍の非合理性を感じてしまった。個人的には、美化されるが死ぬのは簡単で安易。無駄死にせず、次の闘いで死力を尽くすべき。日本軍は、勝利を真摯に追求し、長期的観点から死力を尽くしては戦っていないと思ってしまうのだ。

また山本五十六(豊川悦司)は映画の中で、南雲忠一(國村隼)が真珠湾の燃料タンクを破壊しなかったことに不満を抱いていた。その評価していない南雲を何故ミッドウエイの作戦で指揮官に置いたのかが大きな謎。この映画では南雲は無能、山本は高い能力有する描写となっていたが、実際はそうでもなかったのか?疑問が残ったかたち。

最後のエンディングで歌われる『All Or Nothing At All(1939発売1943年再リリースしたフランク・.シナトラによる大ヒット曲』(映画での歌い手はAnnie Trousseau)は、時代の空気感も醸し出して、とても良かった。

脚本ウェス・トゥック、撮影ロビー・バウムガルトナー、美術カーク・M・ペトルッセリ

編集アダム・ウルフ、音楽トーマス・ワンカー、ハラルド・クローサー、視覚効果監修

ピーター・G・トラバース。

出演はエド・スクレイン、ウッディ・ハレルソン、デニス・クエイド、マンディ・ムーア、豊川悦司、浅野忠信、國村隼、ノブヤ・シマモト等。

戦争映画と侮るなかれ

Amazonプライムにて鑑賞

戦争映画は定期的に作られたりするのでそこまで目新しさはかんじでいなかったが解禁されたので鑑賞

結論から言うと想像していた数倍面白かった

戦闘シーンはインディペンデンスデイのローランドエメリッヒが作っている事もあり大迫力弾幕の中を避けながら飛んでいくところとかスターウォーズかよ笑って感じで迫力満点

ストーリーも日本から始まり戦争の理由づけもしっかりありその後の真珠湾、ミッドウェイにつながる流れも良い。展開も早い。

ただ配役が全般的に微妙な気がする

特に山本五十六がトヨエツは違うなあって感じる

やっぱり渡辺謙とかかな?

海外の若手もあまり知ってる顔がなく人数も多いのでえーっととなる

史実に忠実に作られているので勉強にもなるが、展開が結構はやいので事前にある程度情報を知っていたほうが楽しそめそうではある。

よくあるどちらかが正義でどちらかが悪という風に描いてないのも好感が持てる

個人的にははじめのトヨエツが俺たちに干渉するなと警告を出していたのがロシアのプーチンを連想しやはり戦争の始まりとかは同じようなものなんだと感じた。

戦争映画として見る価値のある作品であり、アクション映画としても高いレベルなので戦争映画に抵抗のある人も楽しめる作品である。

映画として十分に面白い

ミッドウェイを映画化してこれ以上を望む必要はあるのか?

パールハーバーの酷い内容、歴史に対する無知からしても、今回の作品はかなり出来の良いものになっているのは間違いない。多少、アメリカ視点が強いもののそれはアメリカ映画なんだから当たり前。

日本側視点も十分とはいえないまでも、映画としてちゃんと描いているところは素直に嬉しいところ。

急降下爆撃の緊張感や、両機が撃ち落とされながらも空母目掛けて突っ込んでいく迫力はこの映画最大の見どころ。日本人の自分でも主人公の身になって頑張れと思える内容だった。

まさに死闘を描いた戦争映画。良作。

平気で無茶をやってた主人公が、部隊長になって部下が訓練でも死んでく中で思い悩んでいるドラマ部分の出来も個人的には満足できた。

エメリッヒのミッドウェイ

SFエンタテインメントの名匠、破壊王の異名を持つエメリッヒ監督が何故今頃になって、何度も映画化されてきた歴史的海戦を撮る気になったのだろうか。

インタビューでは構想20年と言っていたから「ゴジラ(1998)」を撮っているころから温めていたらしいからクリント・イーストウッドの太平洋戦記ものに触発されたという訳でも無そうだ。

今また、各国でナショナリズムの台頭が見られるからこそ、過ちを繰り返さないためにも戦争の現実を描こうとしたらしい、それ故、できるだけ史実に添って描こうと心掛けたと言う、確かに米英賛美一辺倒でなく日本軍にもそれなりの見せ場を用意している。偏らないという意味でもミッドウェイの名がしっくりくるような気もしますがそもそも島名でしたね、ごめんなさい。

ミッドウェイ作戦の大敗は南雲中将の指揮官としての資質とか、暗号通信の脆弱さ、レーダーなど情報戦の認識の遅れなどが言われていますね、真珠湾攻撃にしてもルーズベルトは参戦の口実を得る為、日本の先制攻撃を予見しながら看過したとも言われており史実と言っても真相は分かりません。

不謹慎ながらエメリッヒ監督なら見どころは破壊シーンというのは半ばお約束、当時の空母エンタープライズの艦載機ダグラスSBDドーントレスが活躍していますが図体のでかい空母相手にかなり苦戦、製作費120億円というだけあって花火のような対空射撃の中での急降下爆撃シーンの壮絶さは目を見張りました。

どちらがどうとか…

日本人俳優を起用するなど、パール・ハーバーよりは日本にも配慮した形で描かれていると感じるが、ハリウッド映画なのでアメリカ目線になるのは当然で、それはどうでも良い。中国資本が入り、中国へ配慮した描写も見受けられた。この際、どちら側の視点はさておき、やはり戦争の被害者は改めて、両国の個人であると感じた。実際にこのミッドウェー海戦で何千人もの人々が戦死している。米兵が命からがら戦艦に戻ったのに、再び乗機を命じられたのを一度断るシーンがあったが、それが本音だろう。日本の戦艦に直下攻撃するシーン、銃撃をかわすシーンはかなりの迫力であったが、やや一本調子だった。しかし、戦時中であるのに将校クラブや、米兵が野球をしているシーンに国としての余裕を感じるし、こんな大国相手に戦う決意をした軍の上層部の責任は重い。南雲中将の部下だったか、やや日本語の発音が気になった。

エメリッヒ氏は理解が浅い。!

日米双方の視点から描いた作品が謳い文句だったはずだが見事に裏切りられた。

アメリカ映画だから仕方がないかもしれない。

ミッドウェイ海戦の日本側の攻撃シーンは、ミッドウェイ島のほんの僅のシーンのみ。

指揮官達のやり取りだけの日本側のシーンでよく日米の視点と言えたものだ。

赤城、加賀、蒼竜無き後、飛龍の小林艦爆隊、友永雷撃隊のシーンを描がいてこそ日米双方の視点と言える。

特に友永雷撃隊の指揮官友永大尉は方翼の燃料タンクを損傷しての出撃。

ミッドウェイ島攻撃隊指揮官だった彼は、「再度攻撃の必要有り。」の無線を入れた事により各空母艦載機の兵装転換をさせた要因を自分自信の責任と考えての出撃となった聞く。

彼は、何を思い何を考えての出撃だったのだろうか?(胸がつまる)

燃料タンクをどうにかしようとする整備兵に対して「もう、いいよ」と言って出撃したと聴く。

(片道燃料の出撃とも言われているが事実は?きっと兵力か1/4になった事により反復攻撃を考えていたはず)

※友永雷撃隊の戦力

友永小隊。97艦攻5機。

橋本小隊。97艦攻5機。

護衛戦闘機。零戦6機。

(少ない戦力である。)

出撃した友永機は、敵機の攻撃により被弾したが、何とか魚雷を発射。

魚雷は、外れたが友永機はヨークタウンの艦橋へ突入した。

ヨークタウンは友永機が発射した魚雷の回避行動により橋本隊が絶好の攻撃位置となり魚雷2本を命中させ致命傷を与えた。

これを描かずしてミッドウェイは語れない。

旧作では描かれていました。

後、戦闘シーンはCGに頼り過ぎです。

実際の飛行機を使用してこそリアルと思います。

(海面にドーントレス急降下爆撃の翼が接触しているのはオーバーな映像でリアル感がない。)

エメリッヒのミッドウェイにはリアルさがありません。

約50年前の作品「トラトラトラ」の凄さを改めて感じました。

エメリッヒ氏はかつて同盟を結んでいたドイツの国の人。

(同盟のよしみというものがないのか)

本当に日本のファンの事を考えるなら

飛龍の反撃は外せないはずである。

残念である。!

期待した程ではなかったです。

太平洋戦争をアメリカ視点にした映画の中では、

日本の描き方や、史実の描き方は

良い方な気がします。

(全部観てる訳ではないから、たぶん……)

それでも本当にアメリカに不都合な部分は、、

核心に触れず、、

まぁアメリカの映画だからしょうがないんでしょう!!

でもそれを踏まえてみても

映画として面白くなかったな〜

期待してたから残念です😢

ミッドウェイ

山本五十六をアメリカの監督はすごく評価しているのだなあ。

さすが優秀で人柄の良い軍人を描かれていて、日本人として誇らしいと思いました。

アメリカ映画なので、英雄は、アメリカ人 日本的な立場から作ったミッドウェイも見てみようかな。と思いました。

感動しました。日本の軍艦が撃沈されたのを感動してはいけないと思いますが、命をかけた爆弾投下。

これは見ものでした。

山本大将の考えを読み、彼の次の動きを教えろ

映画「ミッドウェイ」(ローランド・エメリッヒ監督)から。

戦争も含め、あらゆる戦いは、情報部の役割が大きい。

太平洋戦争前半、攻撃力では優っていた日本が負けたのは、

この「情報戦」に負けたから・・という他ならない。

作戦の指示を出す役割の日本連合艦隊司令官「山本五十六」を

徹底的に調査研究し、こんな場面では、きっとこう考える、

こんな状況なら、こういう作戦に出る・・と推測した。

それはたぶん、将棋などを通して、彼の思考回路を分析した、

そういうことなんだと思う。

情報部の役割について、こんな台詞があった。

「大将、私は結婚パーティーの招待状を見なくても、

業者が料理を準備し、生花店がバラを揃え、バンドが雇われたと知れば、

その事実を手がかりとして報告します。それが情報部」

どんな細かいことでもデータを収集し、分析すれば、

行動(考え方)にも必ず癖とか、傾向が見つかるはず。

そんなところを、戦争の作戦に生かすところが、アメリカらしい。

「まだこの戦いを制すことは可能です」と意気込む部下を、

山本五十六が叱咤する。「君は将棋のやり過ぎだ。

我々のメンツのために、残りの艦隊を失うわけにはいかない」と。

日本幹部の彼らが「将棋」ではなく「囲碁」を嗜んでいれば、

戦況は大きく違った、という人がいたのを思い出した。

最後に一つ、アメリカから見れば、終戦は8月15日ではなく、

日本降伏調印式だった9月2日と、再認識されられたテロップ。

この辺りのズレ、いつまで続くんだろう。

海が見ていたターニングポイント!

TELASAで鑑賞(吹替/レンタル)。

ローランド・エメリッヒ監督が太平洋戦争における日米の戦局のターニングポイントとなった戦い―ミッドウェイ海戦を日米双方の視点から描いたアクション大作。

双方の視点、とは言いながらも、若干アメリカ視点に偏っていた気がしました。監督が監督なので、仕方無いか…

とは云え、アメリカ軍が日本軍に抱いていた印象について、「そうだったんだ!」と初めて知ることが出来ました。

それぞれが自国の命運を背負い、信念を持って戦っていたと云う点を描いていたことには非常に好感が持てました。

戦争だけでなく、何事にも情報が如何に物を言うか…。入手した情報を分析し、明確な根拠を持ってヤマを張る…

日本側には連戦連勝による驕りがあり、敵情を楽観視している面があったことが徹底的敗北に繋がってしまった…

[余談]

豊川悦司の山本五十六…少々貫禄不足だなと思いました。

やっぱり三船敏郎の山本五十六しか勝たん!

地に落ちた映画監督

史実を元にって言うなら冒頭でハル・ノートの描写がないと駄目なのでは?

ハル・ノートの内容を紹介していかないと何故戦争に行き着いたか分からないだろ。

まあ、ハルノートを認めると当時のアメリカがロシアのスパイに踊らされてた事を認める事になるから出せるわけないか。

それに当時の日本軍は非戦闘員に行き成り攻撃したりしない、アメリカじゃあるまいし。

それに捕虜もいきなり海に落としたりしないアメリカじゃあるまいし。

中国に忖度する映画でした。

まあチャイナマネーで作製された映画だから仕方ないか。

ハリウッド映画監督は真珠湾攻撃などの映画を作るべきではない。

戦争のアレコレ

荘厳な作りではあるものの…突出したドラマは語られない。いや、敢えて語らなかったのかも。

目を見張るのは戦闘シーンの凄まじさ。

エゲツない。

そこに無いものを顕現させるCGの恩恵たるや…その精度も含めて素晴らしいのである。

劇中、フォード監督が登場する。

空襲の最中、カメラを回せと叫ぶ。

狂気の沙汰ではあるけれど、CGの無い時代…とても気持ちは良く分かる。これ以上にないリアリズムを背負って被写体が飛んでくるわけだ。

こんな好機はまたとないって事なのだ。

とりとめのないシーンではあるけれど、立場による戦争というものの捉え方を語っているようだ。

極端な例ではあるけれど。

鑑賞中に思うのは、今までの戦争映画との対比だ。

あの作品ではどお描かれてたかな?

あれ、こんな感じだったけ?

それまでの作品の誇張表現が思い出される。

物語は淡々と進む。

盛り上がりに欠けると言われればそれまでなのだけど、敢えて敵意を描かない事には意義もある。

始まってしまえば止まらないのだ。

大勢の人間がその渦に飲み込まれる。

枯葉よりも脆く命は消費されていくのである。

大極を描くとでも言うのだろうか、敢えて第3者的な目線を強いられたような気もする。

戦争を美化も批判もしてないように思える。

ある種の先入観を排除したような作り。

ただ、それ故に…眠くもなった。

豪雨のような弾幕に突っ込んでいく戦闘機を見ていながらも、だ。

ミリタリーマニアには極上の作品かもしれない。

抑揚の少ない作品でありながらも、豊川氏演じる山本五十六が、唯一憎悪なのか覚悟なのか…後に狂気と表現されるかもしれない感情を顕にしたカットがあり、ゾクッとした。

■追記

そうなのだ。

「職業・軍人」って言葉が浅野氏の芝居から読み取れるような感じもするのだ。

自軍の艦が沈められたとする。

だが、そこには顕著な憤りはないように見える。

自軍の鉄壁な布陣を掻い潜り、弾幕の嵐を抜けて、艦を沈めたパイロットをリスペクトするのだ。

「やりよるな」とかそんな台詞だったと思う。

覚悟が備わってるのかと思う。

侍の矜恃をも彷彿とさせる。

「武士道とは死ぬことと見つけたり」

誰がいつ言ったのか、フィクションなのかドキュメントかも分からないけれど、「刀を握ったその日から、いずれは死ぬ」という事なのだと思う。

武器を携えその場に立ち続ける限り、死が訪れるのは遅いか早いかの違いだけだ、と。

ただ、強制的に徴用された者はたまったもんじゃない。そんな覚悟もないままに、命に未練があるままに、理不尽に戦場に駆り出され、その死に意義も見いだせないまま殺される。

そういう側面をこの作品は敢えて描かなかったかのように思う。

全53件中、1~20件目を表示