HOKUSAIのレビュー・感想・評価

全127件中、41~60件目を表示

部分的には魅力的、ストーリー全体は説明不足かな

美点はあれど、ストーリーが散漫で、伝えたかったことはわからなくもないのですが、映画にのめり込ませるほどの物語性がなかったように思いました。

また説明もかなり少なくて、しばらく見てから、辻本さん演じるこの人が曲亭馬琴か…と気がついたりしました。エピソードでヒントを出すんじゃなくてテロップで名前を出してくれって思いました。全体的に知ってたらわかる、知らない人は、知らなくても話はわかるはずなのでほっとく、という感じが多くて、中途半端に知っている人間からしたら、これは誰なんだ?と気になって途中で検索したくなりました。

冗長で、前半を見たところでまだ半分あるのかぁ〜と少しげんなりしました。

あと、出てきた割に全然回収しない出しっぱなしの演出も少し気になりました。最初に出てきた殴られて泣いていた子どもとかも全然回収しないし、玉木宏さん演じる喜多川歌麿が見せしめで捕まって50日くらい投獄されるとなったあとも、捕まりっぱなしで次のシーンに移行してしまい、大丈夫だったのかな、と心配になりました。

役者さんたちは豪華で、見応えがありました。阿部寛さんはやはりひきがあるなぁと改めて思いました。阿部寛さん演じる蔦屋さんで映画作った方がストーリーがわかりやすくて良かったのでは??とも思いました。またもちろん主演の方々もさすがでした。

またこの作品で良いと思ったのは好きなシーンがいっぱいあったことです。

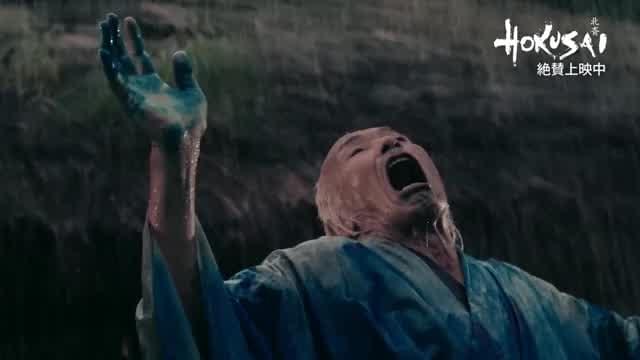

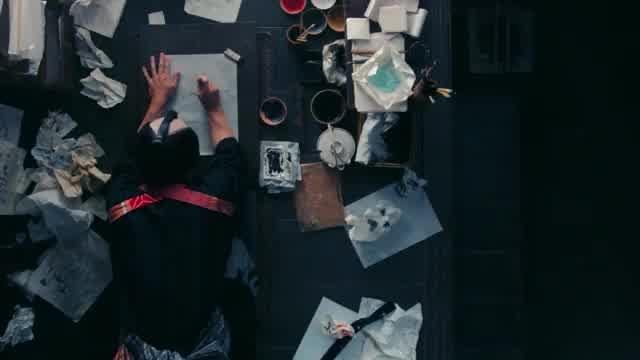

好きなのは、蔦屋さんが北斎を上手にコントロールしていくシーン、性格の異なる北斎と馬琴が一緒の部屋で作品を作っているシーン、田中泯さん演じる北斎が、突風に煽られて慌てる人々を見てすごく楽しそうに目を見張って観察しているシーン、同じく田中さん演じる北斎が新しい顔料を手に入れ雨に打たれるシーン、そして最後に柳楽さん演じる北斎と田中さん演じる北斎が一緒に波の絵を描くシーンです。

演技や演出など部分的にはすごく良かったです。もっと北斎について知りたくなったのもあり、総合すると見て良かったなと思いました。

凄かった、、、表現出来ないほど生きる活力が入ってくる、、、

脚本家

久々に駄作がきました。前半も酷いですが、後半になるにつれ、呆れが怒りに変わってきました。

まず前提に役者は素晴らしかったです。柳楽さんの迫力、田中さんの迫力と目から伝わるものがひしひしと感じられました。阿部さんや、瑛太さん、玉木さんと出番が特別多くないながらも、強い印象を植え付けられる人物たちでした。史実とは違うなと思いながらも役者のパワーで何とかしてた感じです。ナンバーワンキャバ嬢の演技は大したことなかったですが。ただこの演技力というものが後々の怒りにつながってきます。

全4章仕立ての今作ですが、章ごとの終わりが唐突で、区切る意味が感じられませんでした。青年パートと老人パートですが、どちらも「波に」主軸を置いているので、それ以外の絵の魅力が感じられませんし、北斎もヤンチャにキレており、訳分からなかったです。確かに北斎という人物は富嶽三十六景のことしか詳しく知りませんでしたが、今作を見る前に少しだけ勉強してきたので、今作がいかに北斎の人生を改悪しているのかが分かりました。

終盤の種彦が死ぬシーンも完全なるフィクションですが、刀で斬るシーンがしょぼく、これなら史実通り、病死で良かったんじゃないかなと思いました。首を飛ばす意味も分かりませんし。最後まで何にも納得できないまま終わりました。

カメラワークも非常に悪く、どこをはっきり見せたくて、何に集中してほしいのかが全くわからないものでした。これも怒りの原因になります。

今作に怒りが生まれた原因として脚本家、河原れんの存在があります。この方約10年ぶりに映画脚本を務められるということで、どんな物語になるのかと思いましたが、この人が戦犯です。ヘッタクソに間延びした物語を作り上げてきました。完全にコネで脚本を書かせてもらっているのだから、もう少しまともなものを作れば良かったのにと悲しくなりました。頭の中で、ジーン・フィニがカット編集をしていました。泣く少年や素っ頓狂な歌なども不必要です。

この人、一丁前に役者として今作に出演しているのですが、後半パートではずっと出ているので無性に腹が立ちます。演技面に関しては問題ないのですが、その力は脚本に注いでほしかったです。やたらメインの役者さんとの会話のシーンが多く、役名のお栄もやたら呼ばれるしで、あなたの為の映画ではなく、北斎の映画だ!と言ってやりたくなりました。

ここでカメラワークの問題も出てきます。やたら彼女がカメラの中に残っているので嫌でも目をやってしまったり、ピントはやたら合うし、ブレはしないしで、どれだけ優遇すれば気が済むんだと思いました。

基本的に脚本家がダメだと映画の基盤は崩れていくものだと思っていますが、今作はまさにそれを体現している作品だと思いました。もう映画に関わらないでほしいです。

鑑賞日 6/17

鑑賞時間 11:35〜14:00

座席 E-5

人それぞれ

よかったよ

実際の歴史は知らないしフィクションの部分もよく分からないけど。

正直四時間は必要な話を二時間にしたんだろうなって感じの、脚本の飛び飛びの感じの所も減点っていったらそうかもしれないけども。

役者さんの演技と映画としての絵力が良くて引き込まれました。

その日本映画のオーバーな感じとか、神々の山嶺見た時はちょっとな~そこで言っちゃうか~(見た方には分かるハズ)みたいな所あってノレませんでしたが、この映画に関してはそもそもあぁいう作風なんだから全然あれでOKじゃないの??江戸っ子なんだし。

まぁもっと深く見たかったので脚本の部分で実際は4.5って所でしょうけど、この評価はあんまりと思い応援のため5つけさせて頂きました。

何というか、通な方々が多いんですね。

内容薄い…

映画を長く感じた。つまり面白くなかった部分が多かった。

期待して見に行ったのだが、皆さんの批評通り冗長で眠くなった。阿部寛が出てる第一部は面白かったよ。だけど後がダメね。役者はハマリ役だったので悪いのは脚本なのかと。

蔦屋さん(阿部寛)を主人公にして映画作った方が面白かったんじゃないかと。

映像美は十分だし演技も良かった。役者も申し分ない。ただストーリーと演出がダメだったな。

素人意見でも「あと30分削って」って思うぐらいムダがあった。

褒めようと思えば褒められる点は色々あるのだが、通してみて、「エンタメ映像作品」としては落第一歩手前な作品。第一部があるから落第は免れたという評価。

第一部のテンションが最後まで持続できれば星4以上になったかもしれんけど、ま、それは言っても詮無きことですわな。

命がけの探究者

評価が難しい。評価なんておこがましい気もする。

単純に楽しいものではなく、華やかさより、泥くささが強い。

しかし迫力があり、作られた意味があり必要な作品だと思う。この北斎はこの2人にしかできないだろう。

また、天才としか見てなかった葛飾北斎が、葛藤や苦しみ、弱さを抱えながら闘う姿に、同じ人間なんだと親近感がわくし、勇気づけられる。

※この後ネタバレあります。

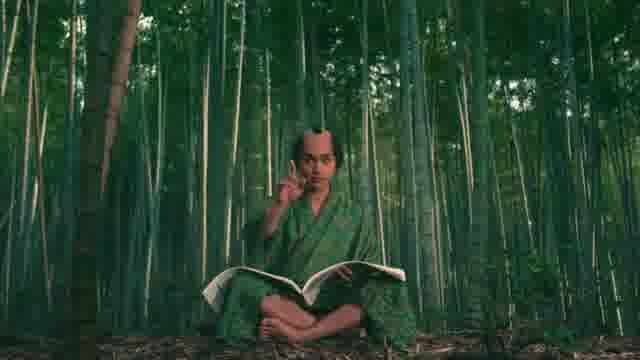

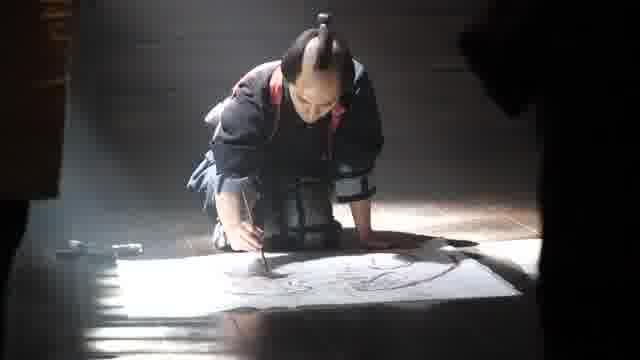

青年期を演じる柳楽優弥さんの何しでかすかわからない危うさ、猟奇的なところはこの方しかだせない気がする。

老年期の田中泯さんはまさに北斎。突風が吹いて喜々とするところや、雨の中で染料を浴びる姿には惹きつけられる。舞踏家として活躍していたからこその表現力なんだろう。

阿部寛さんも良かった。儲けることより、どうすればより良くなるか追求する姿勢。媚びず甘やかさず、自分の信念を貫いていてカッコいい。

この映画で学んだこと。

・人と比べて卑屈にならなくて良い。自分という個性が大事。

北斎と同じ時代に生きた絵師で、歌麿や写楽が登場する。分かりやすいようキャラを脚色してあるが、北斎にはない個性的な絵で売れていた。

それに比べ自分の絵は売れず、敵対心むき出しで勝負する北斎。

お前は勝ち負けで絵を描いてるのか?だったらさっさと辞めちまえ!と版元の主人に言われる始末。

何度も挫折し苦しみながら、たどり着いたのは幼少期夢中になって描いていた記憶。荒削りだけど、原石が輝きだした瞬間だった。

・何歳からでも挑戦できる。歳をとるからこそ楽しい。

70代になり、病気で半身麻痺状態になる。そうなると、もうダメだ。絵はもう描けない。となりそうだが、北斎は違った。

旅に出るわ!

???えっ?その体で!?

旅先で死ぬのも悪くない(笑)

いや、冗談じゃ。まだ死ねん!

この体だからこそ、描ける絵があると思うんじゃ!

1番印象に残ったシーン。そういう考え方はなかったので、衝撃だった。

・今は幸せ。感謝。

江戸時代の規制や罰則がそこまで厳しいと思わなかった。

本当に命がけで絵を描き、本を書き、物を売っていたのか。だからこそ、昔の絵が今でも見られるし自然と感謝もうまれてくる。

特に印象的なのは、生首の絵。頭にこびりついて離れない。無念さが伝わってくるし、小学生だったらトラウマものだ。

そんな昔を思うと、今は自由な表現が許されている。その弊害もあると思うけれど、今は幸せなんだと思う。

結果、観て良かったと思う。消化するのに時間がかかるけど、栄養豊富な映画だった。

くさい

江戸時代後期、巷に蔓延する享楽的風潮を危惧した御上(おかみ)は、アーティストの表現をも厳しく制限する。

そんな、いわば慢性的「表現の不自由」時代を生き抜いた、ガッツだぜパワフル魂の画狂人、葛飾北斎の反骨人生を描く。

〈一の章〉~〈四の章〉からなる本作、前2章が青年期、後2章が老年期という構成だが、僕は〈一の章〉をいちばん面白く観た。

遊郭、花魁、禿(かむろ)などが、“陰翳礼讃”という言葉を思わせる薄暗い光の中で織りなすちょっと不気味な世界。

その妖しげな舞台に、蔦屋重三郎、歌麿、写楽ら、江戸町民文化を彩る面々が登場し、北斎を刺激する。

若き北斎は、写楽の出現によって、いっそう奮起することになるのだが、僕にはこのあたりがこの映画のクライマックスのように感じられた。

よって、そのあとはなんだか退屈であった。

全編をとおして、「大袈裟だなぁ」と思うような演出が少なくなく、セリフが物語から浮いていると感じるところもあり、そのたびに「くさいなぁ」といささか興醒めした(ただし、雨中、主人公が藍の絵具にまみれて躍動する場面は、舞踊家、田中泯の面目躍如たるものがあった)。

それから、音楽もよくなかった。

和紙の上を滑る筆の音、バレンを使って版画を刷る音、墨をすりおろす音……それらの音はとても美しく表現されていたのに。

富岳三十六景は晩年の作品

ものすごく宣伝に力を入れてた映画だったので

楽しみにして観に行きました。

前半は若者らしいジタバタが主題なので

動きがあったのだけど

後半は老成した後なので動きは少ない。

そこは仕方ないのかな?

ただ、代表作の「富岳三十六景」は晩年の作だから

それを描くところをもっと見せて欲しかった。

例えば突風が吹いて町中の人々の表情が

老北斎の頭の中で絵になってゆくのだけど

それがこんな作品になったんだよ!っていう

実物の作品の画像をそこにインサートして欲しかったな~

もっと北斎の絵を観せて欲しかった!

「表現の自由を権力に潰させてはいけない!!」

その思いは最後の方のあるエピソードで良く解るのだけど

折角の映画なんだから、大画面で

「富岳三十六景」をもっと観られたら

もっともっと良かったのに~~

前半のキーマンである版元の蔦屋を演じる阿部寛が

イイ感じで重鎮感が出てきましたね。

ちょっと楽しみになってきました。

苦悩と葛藤の天才絵師

北斎じゃなくてHOKUSAI

描きてえと思ったもんを描いただけだ。

なんか、うすい。いろんなエピソードがしっかりと伝わってこない。役者の熱意に脚本がついてきてない。要するに、つまらない。蔦重が「この絵はすごい」って言っても、少しも画面から凄さは感じないし、むしろ、妓楼のセットや衣装のほうが凄えって見入っちゃう。奢侈禁止令の摘発にあった耕書堂も、その後何事もなかった様子にみえて、どうも手ぬるい。不勉強ながら柳亭種彦って誰?と戸惑ったが、北斎を描くのに脱線したように思えた。死の真相も、独自解釈までならいいが、どうやら60歳まで生きてるじゃないか、ってガックリした。それならむしろ、蔦重の苦労を描けよと思った。晩年の小布施行きも物足りない。高井鴻山が何者であるかの描写も足りない。単に豪商でかつての弟子扱い。結構、裏の顔(活動家との交際とか)があるはずなんだが。小布施での業績も「怒涛図」もいいが、その絵が描かれた祭り屋台の豪華さ、そしておそらくその祭りの賑やかさも描かないことには、その情熱の根源が見えない。それにできれば天井絵「八方睨み鳳凰図」を取り上げもらいたかった。だいたい、北斎の狂人ぶりはただの絵キ●ガイとしか描かれていないのが不満で、なんで数十回も引っ越しを繰り返したのか、老齢になってからの小布施旅(史実では4回も)をしたのか、そもそも鴻山が呼んだのではなく(表向きは)プラっと立ち寄ったはずで。どうも、そこじゃねえんだよ、って気分に支配されたままだった。

まあようするに、個人的に期待した北斎像ではなかったわけだ。

製作者側が描きたいものを描いて、こちらが観たいものとは違ってただけだった。

ちなみに緒形拳主演の「北斎漫画」を予習していた。こちらは馬琴との友情が濃厚に描かれていたが、この時代の映画のせいか、どうも進行がダラけていて退屈だった。若き田中裕子と樋口可南子の裸体が拝めただけだった。

足るを知り、足らぬを知る

IMAHITOTSU

君は田中泯の怪演を観たか?

役者さんの演技力 ハンパなくすごかった 演技力のみで成り立っている...

1章と4章は面白い

全127件中、41~60件目を表示