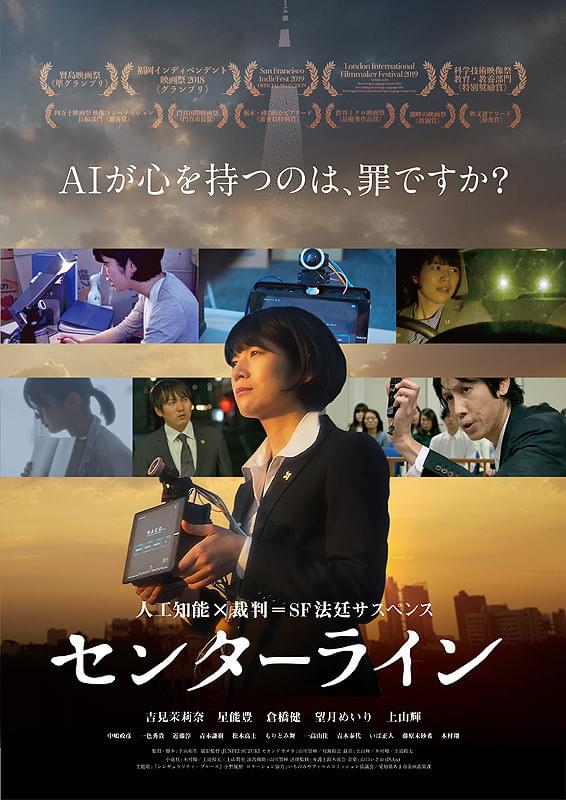

センターライン

劇場公開日:2019年4月20日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

本編を見るPR

解説・あらすじ

自信過剰な新任検察官がAIの殺意立証のために奔走する近未来法廷サスペンス。人工知能技術が発達し、自動運転が普及した近未来。車同士の正面衝突による死亡事故が発生した。交通部配属となった新任検察官の米子天々音は手柄を立てるために、自動運転を制御していた人工知能のMACO2を過失致死罪で起訴しようと画策。しかし、心を持つはずがない人工知能が「誤動作ではなく、わざと殺した」との供述をする。監督はソフトウェアエンジニアとして企業で製品開発をしながら、インディペンデント映画の制作に取り組んでいる下向拓生。

2018年製作/67分/日本

配給:プロダクションMOZU

劇場公開日:2019年4月20日

サイキッカーZ

サイキッカーZ ピンぼけシティライツ

ピンぼけシティライツ ジョーカー

ジョーカー インターステラー

インターステラー シン・ゴジラ

シン・ゴジラ ジュラシック・ワールド/炎の王国

ジュラシック・ワールド/炎の王国 スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム

スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム ジュラシック・ワールド

ジュラシック・ワールド ミッション:インポッシブル/フォールアウト

ミッション:インポッシブル/フォールアウト シン・エヴァンゲリオン劇場版

シン・エヴァンゲリオン劇場版