ヒトラーVS.ピカソ 奪われた名画のゆくえのレビュー・感想・評価

全12件を表示

欧州人の美術に対する深い思い入れを感じた。今日バンクシー展に行った...

欧州人の美術に対する深い思い入れを感じた。今日バンクシー展に行った。正直、作品自体にはあまり魅力を感じなかった。だけど、世の中の動きにビビッドに関与しようと言う姿勢には感じるところがあった。何というか、欧州人の人達と僕がアートに感じたり思ったりすることとは、根本的に何かが違っているような気がした。(これは否定的な意味ではない)

タイトルに偽りあり

さあ!お勉強の時間だ!!

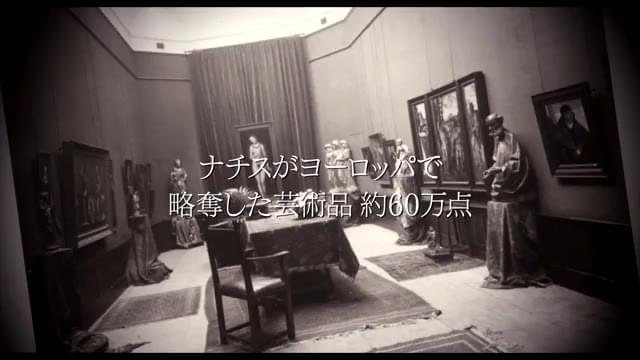

第二次世界大戦中にナチスが接収していた芸術について取り扱ったドキュメンタリー作品

様々な方法で略奪され、そのまま秘匿され、資金にされといった芸術作品を、どう取り戻すか、どう探し出すか、というのを弁護士、ディーラー、持ち主の子孫とか語りつくします

字幕ベースで観ると、アカデミックな内容なためとにかく文字量が多くかなり疲れます。

構成も有名作品にスポットを当てるというよりは、歴史事実を順におっていくものなので、長時間視聴はなかなかしんどい部類です。

タイトルにあるピカソについては、ピカソの持つイデオロギーについて終わり際に触れる程度なので、せっかく映画にするならもうちょっと全編で絡めてくれよ、と。

ただこうした歴史を知らなかった身としては、この映画で触れられたことは非常に勉強になりました。

あれもこれも

ヒトラーと対峙するもの

表現手法によるカテゴライズが、芸術の判断基準だとしたら、いかにも悲しい。

ナチス時代で言えば、アーリア人が優秀とか、国家社会主義が一番とか、ユダヤ人は劣っているとか、最近では白人至上主義とか、民族主義的ポピュリズムや、宗教の原理主義なども、結局、根っこは同じじゃないかと思う。

こういう考え方を主張する人間は、きっと、個別に、或いは、個々人の価値を判断する分別や教養がないのだ。

横尾忠則さんが、何ヶ月か前にツイートで、こんな事を言ってた。

「だけど、今は何んでもコンセプトにしたがるアーティストがいる。コンセプトの枠の中で自由になれる? 確かに枠内では自由だろうが、枠の外には無限の自由がある。これじゃ広過ぎるので自己限定が必要なのかな? 限定はすでに自由を放棄したようなものだ。」

そう、僕もカテゴライズは、本質的には無意味だと思う。芸術の世界のみならず、社会でもだ。

エンディングで、ゲルニカを巡り、ナチスのゲシュタポに対峙したピカソの言葉が紹介されるが、やはり、芸術家がその作品の中で、何を表現しているのかが重要で、ピカソは、喜びや悲しみと言っていたように思うが、鑑賞する側も、それを感じ取ろうと作品に向かい合ったり、インスピレーションが刺激されたりするから、感動が生まれるのではないか。

それをカテゴライズで分類して、ピカソはダメ、カンディンスキーはダメ、シャガールもダメ、マチスもダメ…って背筋が凍る思いがする。感性や思想をコントロールすることの怖さだ。

そして、この映画は、こうした無教養な略奪に便乗して、違法に、反道徳的に芸術作品を手に入れ、それを何処かに隠したり、売って稼いだりする人間が沢山いて、散逸してしまった多くの作品を、元の持ち主、つまり、それぞれの作品を愛していた人の元に返すのが良いのではないかと考えさせられるドキュメンタリーなのだ…が、

それにとどまらず、ナチスが略奪した作品を密かに隠し持っていた元画商の息子と作品群を発見したバイエル州が、即公表せず、黙っていたことには、呆れてしまった。

言葉を選んで話してるようだが、個人に返品するより、美術館が所有してる方が良いでしょぐらいの感覚なのだろうか。無茶苦茶な話だ。人間の執着心は時代を経ても、なかなか変わらないのだ。でも、それほど素晴らしい作品群をヒトラーは、ナチスは略奪していたのだということでもある。

象徴的に、ヒトラーとピカソを対立させてタイトルは構成されているが、この映画のイタリア語の原題は、この日本語のタイトルというより、「ヒトラー対ピカソとその他みんな」といった意味だろうと思う。

そして、僕は、「その他みんな」に実は、意味があるのではないかと思っている。

散逸してしまった作品や元の持ち主のみならず、芸術を理解しようとし、芸術を愛する人たちも含まれているような気がするからだ。

僕も、その中に含まれることを願っている。

全12件を表示