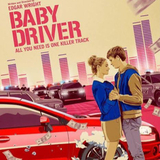

ハクソー・リッジのレビュー・感想・評価

全420件中、141~160件目を表示

メル・ギブソン最新作

第二次世界大戦後期の沖縄、高田高知(ハクソーリッジ)を巡る日米の攻防を描いた実話。

この地に衛生兵として志願し、武器を持たず75人の日米負傷兵を救出したデズモンド・ドスの半生を描く。

物語は三部構成。

ドスの幼少期、志願兵としての訓練時代。

そして地獄のハクソーリッジが舞台となっていた。

見る前にはプライベートライアンのようないわゆる『戦争モノ』として覚悟して見に行ったのが、実際に見ての印象は『戦時下を舞台にした人間ドラマ』だった。

彼が如何にしてハクソーリッジでの奇跡を起こすまでに至ったかが丹念に描かれている。

戦場という地獄で身を呈して敵味方問わず命を救うドスの姿は、もはや人というよりは神に近い悟りの境地まで達していた。

そう行った意味ではメル・ギブソンが考えるキリスト観が投影された『宗教映画』としても見れるかもしれない。

では戦争モノとして見た場合どうだったかというと、上記の宗教要素を取り払ったとしても十分満足できる仕上がりだった。

極力実写にこだわった地獄の戦場には四肢を粉砕された死体がころがり、そこには蛆や鼠が群がる。

累々と横たわる死体の上を兵士が駆け回り、更に殺しあう。

この救いようのない絶望の戦場が日本だったと思うと寒気がした。

戦争における大局を描いた作品は数あれど、そこで生きた個人の主義主張にフォーカスを当てた作品は殆どないだろう。

ドスの父親を演じたヒューゴ・ウィーヴィングの演技も光っていた。

日本人が今見るべき、価値ある作品なのは間違いない。

ノンフィクション

戦ってないのに戦い疲れる

恐怖を凌駕する感動がある戦争映画

「マッドマックス」「リーサル・ウェポン」シリーズが大好きな”俳優”メル・ギブソン ファンの自分ですが、俳優以上にその腕を認められている”監督”作を観るのは恥ずかしながら初めてでした。10年振りに才能を発揮しアカデミー監督賞にもノミネート、そして太平洋戦争の沖縄戦が舞台の実話に基づく映画という事で、72年目の終戦記念日を迎えたこの8月に日本人としても意義ある鑑賞だと思いました。

沖縄・前田高地での激戦が、壮絶な接近戦のシーンが、目を覆いたくなるほどの生々しさで描かれています。想像を絶する戦闘シーンが、本当に怖くて恐ろしい戦争の実態が、スクリーン一杯に音と映像で繰り広げられます。物凄かったです。

だからこそ、宗教上の信念を貫きながら武器を持たずに、衛生兵として参戦した主人公デズモンドの行動は、勇敢という言葉では賞賛しきれません。人を殺すための戦場で人を救う事に専念し、72人もの負傷兵をたった1人で救った主人公の意思の強さが、いつしか観ている者に戦争に対する恐怖を凌駕した大きな感動を与えるのです。米兵だけでなく日本兵をも助けたという事実も描かれていて、そこもまた感動でした。

観客と同じように隊長や仲間達も、最初は武器を持たないと主張するデズモンドを馬鹿にしていたのに、いつしか彼を理解し、彼に助けられもして、尊重していくくだりにも胸を打たれます。戦争そして宗教について日本と米国の違いを改めて考えさせられました。

とは言え、ただ感動させるだけでなく、クスっと笑ってしまうような軍隊描写や瑞々しい恋愛描写もあり、重た〜いだけじゃない、とても良質な映画でした。メルギブやっぱ凄い!主演のアンドリュー・ガーフィールドさんは「沈黙」に引き続き『神よ!!!』と祈りながら受難する役が本当に似合いますね。

珍しくパンフレットを買ってしまいました。絶対に映画館で観るべき一本だと思います。お勧めです。

衛生兵特化の実話

信じられない程の勇敢さ

沖縄が舞台だと知ったから見た。

戦場で武器を持たないだと?

そして、傷ついた人を助けたい??

そんな偽善めいた話が通用するもんですか!

絶対こんな映画なんて見ない!って思っていたんです。

でも、今年の8月に沖縄旅行に行ったんです。

そしてこの映画を見ようと思える出来事に出会いました。

本島縦断のバスツアーに参加しました。

バスガイドさんがとても明るく熱心で、その上説明が上手。

とってもとっても楽しめました。

ツアーの終盤になって、浦添市を通過する際に、「『ハクソー・リッジ』って公開されてるのを見た方はいらっしゃいますか?あの舞台がここなんですよ。」と仰ったんです。

びっくりしました。

沖縄戦の話だったんだと。

そして、沖縄の方の立場として、そのバスツアーを通して初めて、太平洋戦争について語られました。

若い方だったのに、バスツアーが湿っぽくならないように、旅の最後にこの話を持ってきて、永遠の平和を願いながらバスツアーを締めくくる。

すばらしいツアー行程の設定だったと思います。

とても素敵な一期一会に感動しました。

旅行から戻って、まだ上映されている所を探しました。

間に合って幸運でした。

肝が潰される思いでした。

自分だったら一歩も前に進めないだろうな。

戦争は人を狂わせるな、やっぱり戦争はいけないな、と改めて思いました。

ただし、この映画の本質はそこではありません。

レビューで多くの方々が述べられているように、この映画の図太い骨子は「信念」だと私も思いました。

自分でも驚きました。

エンドロールでジュースの入った紙コップを持ったとき、手がぶるぶる震えていたんです。

しっかりと心に焼き付く映画でした。

冒頭に書いた先入観を反省します。

ごめんなさい。

いつもメルギブソンにはいい意味で裏切られる。

戦争のエグさを考えさせる優秀作

これも飛行機内で観た。(英語)

各座席の後部に取り付けられたモニターの画面は小さいので、細かな部分はわからなかった。

ネットで見返してみて、戦闘シーンの残虐さに驚いた。

「パッション」でイエス・キリストへの拷問をリアルに描いて物議をかもしたことのあるメル・ギブソン監督だけあって、グロい描写には異常に力がこもっていて手抜きがない。

戦闘行為は敵兵士の肉体損傷と殺害が目的なので、戦場では手足が千切れ、腸がはみ出し、頭が裂けた死体があたり一面に転がっていて当然だ。放置された死体をネズミが食い荒らす。こういう場に加わった兵士がPTSD(心的外傷後ストレス症候群)になるのも無理はない。

戦争の悲惨な場面は、家族団欒の食事の時間の妨げになったり、子供の教育上悪かったり、国民の厭戦気分を煽って反戦活動を後押ししたりするので(ベトナム戦争のときのアメリカがそうだった)、テレビではまず流されることがない。

だが、見ようと思えば、すぐみることができる。

図書館にいって、どの戦争でもいいから写真集を見ればいい。

わたしは小学生のころ、家にあった本の中で腐敗して膨れ上がった日本兵の遺体を見て、何年もその部屋に近寄れなかった。大学生になって読んだフランクルの「夜と霧」巻末のアウシュビッツの写真集も怖かった。(いまでも怖い)

それに較べれば、ここで描かれるシーンは、商業映画としては目新しいものの、そこまでショッキングなものではない。スプラッター映画だと、もっとひどい場面もあるだろう。とはいえ「プライベート・ライアン」以来の迫力であることはまちがいない。

前々から気になっていたのが、戦場の火炎放射器。

この映画でも大活躍する。

アメリカ軍が撮影した当時のニュース映像でも出てくるので、この道具が戦場で使われたのは間違いない。

沖縄戦でも硫黄島でも、日本軍は敵の圧倒的な戦力と激しい艦砲射撃に耐えるため、地下に穴を張りめぐらせて戦ったのだが、それに対処するため火炎放射器を持ち出してくるとは、なるほど合理的なやり方だなと感心した覚えがある。

燻され火だるまになった兵士が穴から転がり出てくる。

まるでハエ・蚊・ノミの駆除である。

ここで疑問に思うのだが、なぜ、火炎放射器はヨーロッパ戦線では使われなかったのだろう。使われたのだが、わたしが知らないだけかもしれない。少なくとも、映画で描かれたのを見たことがない。

ヨーロッパでの戦争は、もちろんナチス・ドイツとの戦いである。

敵とはいえ、おなじ西欧人、おなじ文化圏同士の戦い。得体のしれないアジア人とは違う。害虫を駆除するようなやり方は、いくら戦争とはいえあんまりだ。

そういう心理的な要素はなかったのだろうか。

ドイツ軍は地面に潜って戦うような戦い方はしなかったし、第一、ロシア戦線なんか寒くてそんなことは不可能だ。

単純に、そういうことだったのかもしれない。

ただベトナム戦争のときでも、強力なナパーム弾が大量に使われ、枯葉剤がばら撒かれた。敵が西欧人だったら、そこまでやったかどうか。

後になって、ドイツ人が強制収容所でやっていたことわかって――ガス室に押し込んで大量に殺すとか、人間の油で石鹸を作ったりとか、皮膚でランプ・シェードを作ったりとか――アメリカ人もフランス人もイギリス人も、西欧全体が深刻な衝撃を受けた。おなじキリスト教圏の文明人だと思っていたら、相手は想像を絶する怪物だった。

怪物ぶりでは連合軍も負けてはいない。

ドレスデンの無差別爆撃では、住民ごとドイツの美しい都市を月面に変えてしまっている。太平洋戦線での二度の原子爆弾投下のことはいうまでもない。

できるだけ一度に大量の人間を破壊して戦闘不能にし、敵の士気をくじくのが兵器の役割である。戦争では、勝利のためにあらゆる方法を駆使する。それも、できるだけ合理的・効率的に。爆弾一個つくるのだって、カネと人手がかかっている。

ぎりぎりの場面では、人道や人権尊重などという甘い言葉は言っておれなくなる。

市民も兵士も、大人も子供も、まるごと殺してしまえ。

怪物同士の戦いになる。

そんなときに、どれか一つの武器を取り上げて、あれこれ言っても目くそ鼻くそを笑うはなしなのかもしれない。

●従軍牧師と衛生兵について

従軍牧師と衛生兵は、戦場において不思議な存在だ。

従軍牧師は、とくにキリスト教の従軍牧師は、聖書の愛を説きながら、殺し合いをやっている自軍の兵の死を看取るのだが、こういうのはどういう気持ちなのだろう。

どうやって気持ちを折り合いをつけているのだろう。

衛生兵というのは、怪我人を救っても、その兵士はいずれまた戦場に駆り出されるわけで、終わりがないではないかと思っていた。この映画をみて役割がよくわかった。単純に、死ぬのを防ぐ役割なのだ。治療できる場所に運ぶ前に死んでしまわないよう、応急措置をする役割。

そういう意味では兵士の士気高揚に役立つのだろう。映画の最後にあるように、兵士の気休めとして重要だ。

●俳優について

主人公ドス役のアンドリュー・ガーフィールド

マーベルコミックの良くしゃべるスパイダーマンの兄ちゃん。

ひょろっとしているのかと思ったら、ラブシーンではたくましい上半身を見せつける。

だからこそ後半の不死身の活躍ができるのだ。

その伏線だったといま気がつきました。

父親役のヒューゴ・ウィーヴィング。

「プリシラ」のゲイ役、「マトリックス」のミスター・スミス、「ロード・オブ・ザ・リング」の妖精王エルロンド役で有名。

ここでも重要な役割を演じている。

テリーサ・パーマー

第二次世界大戦以前のアメリカ雑誌に出てくる、ブロンド・青い眼で健康的な若い女性を演じる。

でも、オーストラリア出身なんですね。

美しいけれども役柄が求める年齢よりもちょっと老けて見えるのが残念。

主人公よりやや年上という設定なのかもしれない。

●映画の映画

hacksaw ridge

沖縄県浦添市にあった日本軍陣地「前田高地」に対するアメリカ側の呼び方。

浦添市では、住民もこの戦闘に巻き込まれ、当時の浦添村民のじつに44.6%が死亡したという。

→浦添市ホームページ

この映画では、米軍と日本軍による死闘とその中でのドス衛生兵の奇跡的な活躍に焦点があてられ、住民はいっさい登場しないが、このような背景も知っておく必要があると思う。

hacksaw 弓のこ。

ridge 崖

hacksaw ridgeとは、弓のこで切って真っぷたつにしたように切り立った断崖という意味だと思うが、日本語タイトルは最悪だ。

なぜハックソー・リッジとしなかったのだろう。そのほうが原語の発音にも近い。

ハクソーでは、歯糞とか、鼻くそとかに誤変換してしまいがち。

語感も悪く、この映画に対する悪意すら感じさせるタイトル。

KP

=Kitchen Police 炊事当番兵

臆病者・・・ではない

沖縄戦であることは映画を見る直前に知った。

WW2の映画で連合軍VS枢軸国の対立となると、潜在的に連合軍側の敗北、枢軸国側の勝利を期待してしまう。40数年前から見ていた戦争TVドラマ「コンバット」から続く、枢軸国=悪の図式に、苦々しさを感じるからだろう。「プライベートライアン」や「父親たちの星条旗」でさえも。

だが、本作の戦闘シーンは違った。

わが日本軍が頼もしいというよりも、米軍視点に立ってしまい、本当に恐ろしく手ごわい敵に見えてしまった。

沖縄戦は非戦闘員も巻き込んだ戦闘として、正規軍の戦闘が勇ましく描かれることは、日本においては不可能に近いと思われ(戦艦大和の沖縄特攻は繰り返し見せられているが)、「父親たちの星条旗」同様、米軍側から提示される形になり、ちょっと情けない気分にはなる。

宣伝文句では主人公を「臆病者」と称しているが、信仰に依拠する信念を最後まで曲げない点において、誰よりも勇敢とも思える。また、この「臆病者」の存在を認め、「戦力」とする米軍に懐の深さを感じる(今の米軍に正義があるかどうかは知らないが)。

狂気手前の英雄の話だけど「普通の生活」について考えさせられる

宗教と戦争という、私が縁の遠いものと思ってる要素が大部分を占めてるのに、自分が身を置かれてる社会に思いを馳せるような構造になってる。

戦争シーンに凄く臨場感があって、スクリーン越しにも凄惨さが伝わった。落ちてくる土砂やすぐ足元に重なる臓物のはみ出た死体、怒号と爆音が迫ってくるようだった。アクション映画大好きだしグロシーンもわりと平気だけど、それは楽しく見れるように演出されてるからなんだよなと思った。暴力をエンタメ化できるのなら、逆に楽しい演出を一切せず苦しいものとして提示することももちろん可能で、というかそれが本来の暴力なんだよな。見てるだけで辛くて、早く終われと思うほどだった。凄い撮影技術。

戦場の惨さが秀逸に表現されてるからこそ、主人公の行動が並でないのが浮き彫りになる。頭がおかしくなりそうな緊張感の中、身の危険にさらされて人を助け続けるって、偉業ではあるけどとても理解できない。

前半部分では「みんなはやってるけど僕には出来ません」って、理屈ではわかるんだけど何だかモヤっとするなぁと思ったのね。色々な事情や価値観があるから、皆が皆横並びなんて現実的じゃないし、それぞれが出来る事、やりたい事をやればいい。でも、皆がやりたくないことは誰がやるのか。戦争は個人の事情や言い分が通らない状況の最たるものだ。指示系統を迅速で明確なものにするために上下間系は厳密だし、「勝手」は許されない。「イレギュラー」な人を守る為の制度はあるけど、実質蔑ろにされてる。そういう状況で戦闘を拒否するって、そりゃまぁ迫害を試みる人間も出るよなぁと思う。だからこそ戦争は悪なんだけど。

でも後半を見ると、ここまで危険な状況に身を晒して初めて「みんなと同じにできない人」がようやく認められるって、怖いなと思えてくる。デズモンドは英雄だし、素晴らしい勇気と気力の持ち主なんだけど、平和で多様な選択肢がある環境なら、もっと無理のない形でも自分に合った方法で活躍できるだろうなと思う。(デズモンドがそれを望んでいたかは別として。)デズモンドの父親が、「憲法を守る為に軍人たちは戦った」って言ってたけど、人間の権利って古くは勝ち取り守ることで確保されてきたものなんだなと思うし、非常時には蔑ろにされがちなんだよなぁと思った。

デズモンドは、厚い信仰心に基づいて常人離れした信念を貫いてて、だからこそ英雄だ。決して共感はできないというか「私にはそこまで出来ない…」って感じなんだけど、せめて他者と違うけど何か為になることを成し遂げようとしてる人を見たときはなるべく邪魔しないようにしようと思った。

アンドリューガーフィールドの演技、ちょっと狂気じみた笑顔とか、役柄を表現できていて良かった。

真似も共感もできない、すごい生き方!

自分には戦争体験がありません。だから本当の意味でリアルかどうかはわかりません。でも、人間は撃たれるとどうなるのか、人間が殺し合うとはどういうことなのかを、臨場感ある映像で突きつけられ、衝撃を受けました。

だからといって、それを反戦に直結させているとは思いません。そんな銃弾や砲弾が飛び交い、自分の命が危険にさらされている状況の中で他人の命を救おうとする、デズモンドの信仰と信念の強さを描いているのだと思います。

彼の生き方は、自分にはとうてい真似できないし、共感もできそうにないですが、人としてすばらしい生き方だとは感じました。と同時に、体制に従わない生き方、自分とは異なる考え方をつい否定的に見てしまう、自分の偏った受け止め方を反省させられました。

信仰心

メル・ギブソンって私生活が破天荒すぎて、今や顔も役も悪って感じの印象ですけど、相変わらず監督をやらせるとすごいひとらしいです。

本作はちょっと感動させる演出がクドい気がして、メルギブが(どや、泣けるやろ)とニヤついてるような気がして、でも泣きはしないけどずっとうるうる来てたかんじです

さて、戦争映画ってことで最初からドカンバキュンとハデなシーンから始まるのかなぁなんて身構えてたら、主人公デズモンド・ドスの幼少期のエピソードから。

怪獣映画やホラーだったら「出し惜しみすなっ!」ってところですけど、心優しき男の成長と、戦地での恐怖と奮闘を描いた2部構成になっているところが意外で、これはこれで感情移入して戦闘シーンでより感動を誘われるいいつくりだなぁと思ったりしましたよ

しかもデズモンドの成長や恋愛、そして入隊後の話もまたおもしろくて。

前半のクライマックスはとある軍事裁判なわけですが、ここまででもなかなかに引き込まれました

やろうと思えばこれだけで1本の映画になったんじゃないですかね

さてさて、満を持して戦場へ。

いまだに戦争モノってなると『プライベート・ライアン』と比べてしまいがちなじぶん。

残虐さは『~ライアン』『ブレイブハート』を超えたとか評されてるらしいですが、あの初見の衝撃には及ばなかったかなぁと思います

内臓のグロさ的なものでいえば上回っていたかもですが、それよりもホラー的な演出のほうが気になりましたね笑

2回ほど意図的に観客を驚かせるシーンがあるのですが、まんまとビクッ!としてしまい、ちょっと恥ずかしかったです

あとは予告編の通り…。

戦地では殺めるより生かすほうが大変なのではと思いますが、デズモンドの孤軍奮闘ぶり、スリルと感動を呼ぶ絶妙なバランスですね。

ベタですけど、じぶんの命をなげうって傷ついた兵士を助ける姿に、それまで忌み嫌っていた者たちの仲間意識が芽生える

このシチュエーションに弱いんですよ~。泣くってよりニヤニヤきちゃいます

戦場の凄惨さに対して必死に命を救おうとするデズモンドの対比が、それまで偏執的なまでに信仰に厚い男をより神格化するようで、メルギブらしいなぁと思います。

奇しくも『沈黙』でもクリスチャンを演じていたアンドリュー・ガーフィールドですが、なよなよしたヘニャヘニャの笑顔、あの顔が必死な形相に変わる様にグッときますね…

ちなみに『バンド・オブ・ブラザース』に衛生兵のエピソードもありましたね。

帰って観てみたらほろ苦くてよかったです

244-36

これが実話ってんだから

全420件中、141~160件目を表示