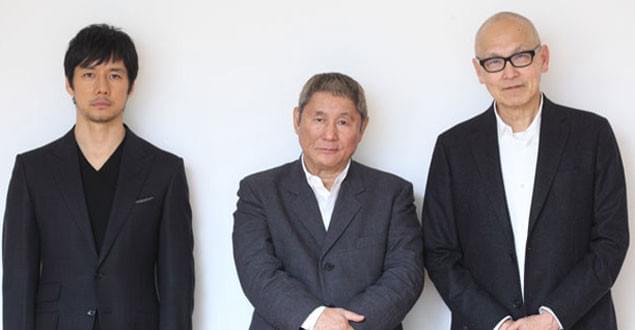

女が眠る時 : インタビュー

ビートたけし×西島秀俊×ウェイン・ワン監督がつむぐ、想像が膨らむ豊かな会話

世界的な評価を受ける2人のフィルムメイカーが、監督と主演俳優として対じした。ウェイン・ワン監督とビートたけし。さらに、構想段階から参画していた西島秀俊を加えた魅力的なトライアングルが形成された。静ひつな映像美の中で繰り広げられる究極の心理戦。国境を越えてたぐいまれな才能が結集した、日本映画の新機軸が「女が眠る時」だ。(取材・文/鈴木元)

米国を拠点とする香港出身のワン監督が、「ニューヨーカー」誌に掲載されたスペイン人作家ハビエル・マリアスの短編小説と出合ったのがすべての始まり。これを日本映画として製作するという大胆な発想が、たけしを引き寄せたといえる。

「僕はもともと北野武のファン。たけしさんがこの企画に興味を持っていると聞いたので、ぜひ撮りたいと思ったんだ」

たけしが、「HANA-BI」で金獅子賞を獲得した1997年のベネチア国際映画祭に、ワン監督も「チャイニーズ・ボックス」を出品。会う機会はなかったが、観客に解釈を委ねるような独特の作風には一目置いていたようだ。

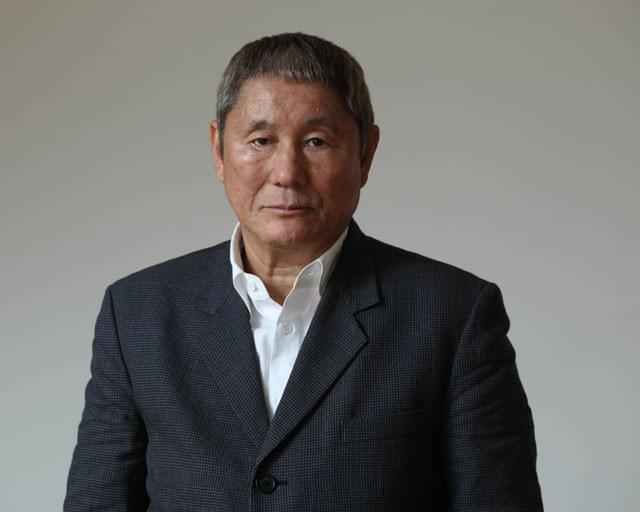

「ニューヨーク派っていうのかなあ。最近、俺はギャング映画ばかりやっているけれど、そういう興行収入がいきなり分かるような映画をあまり好きじゃないだろうなあって感じ。逆に言えば、それが俺がこの映画に出たいって言った理由でもある」

妻と郊外のリゾートホテルで休暇を取っていた作家の健二(西島)は、プールサイドでひときわ異彩を放つ男にくぎ付けになる。孫ほども年齢の違う美女・美樹の寝姿を少女の頃から撮り続けているという得体の知れない佐原(たけし)だ。その異常性愛ともいえる行動に健二は心を奪われ、現実ともう想の間をさまようようになっていく。

「いまだによく分からないのは、佐原は彼女の女としての成長を見ている部分と、ある種の生き物、ひどい言い方をすれば昆虫の成長過程を生物学者のように見ているという、両方を持っているんじゃないかと思う時があるんだよね。自分のイメージ通りに成長していかないことに対するいら立ちとか。自分ではどういう気持ちでやってんのかって言われても、演技としてセリフはしゃべるけれど、どういうふうに映ったかなあって。まあ、OKが出ているんだからいいんだろうと思うけれどね」

たけしが自身の監督作以外で映画に主演するのは「血と骨」以来12年ぶり。俳優に専念する場合は、監督としての視点は一切封印するという。

「監督としての考え方がちょっとでもあると、俺だったら頭のシーンからこうやりたいってなっちゃうからさあ。それは自分が監督をやった時に、役者の方からこのシーンはこうやった方がいいって言われると腹が立ってしようがないから。2度とこいつは使わないって思うもん」

一方の西島は、構想段階からワン監督とストーリーや健二のバックボーンを大いに語り合った。後に佐原役がたけしに決まったことには喜びとともに、合点がいったと強調する。

「健二はある意味普通の人間で、生活の中の不満や欲望などいろいろなものを隠して笑って生きている。それをすべて取り払って、おまえの求めていることはこれだと突き付けるのが佐原で、それを世の中の欺まんをひっくり返してきた北野さんが演じることは僕の中ですごくしっくりきました。最終的に健二は佐原によって再生するので、それも北野さんの哲学的な空気を持っている感じというか、他の方にはできないんじゃないかと」

西島は2002年「Dolls(ドールズ)」の主演に抜てきされたのを機に飛躍を遂げた。常に「北野さん」と呼ぶところに恩師に対する敬愛の念がうかがえる。撮影では、監督が2人いるような感覚になったことはなかったのだろうか。

「北野さんが、監督に言われたことに向かってとにかく真剣に演技をされているのはすごく感じました。監督は、何かいいアイデアはないかと言うことがだんだん増えていきましたけれど、北野さんは造詣が深いので日本人の持つ微妙な、感覚的なことを伝えていた印象があります」

ワン監督はリハーサルや雑談の中からでも俳優の意見を積極的に取り入れ、セリフが変わったり当日になって新たなシーンが加わることもあったという。そのスタイルは2人にとっても新鮮だったようだ。

たけし「状況設定や精神的なことをものすごく丁寧に説明してくれるんだけれど、それで芝居をするなっていうからね。新しい手法じゃないかと思うけれど、何げなくついやってしまうというのを狙ってんじゃないのかな。無意識にやっちゃったことならいいんだけれど、意識してやると、もう1回になるね」

西島「監督はテストより本番で全然違うことをやっている時の方が、すごくうれしそうだったイメージがあります」

たけしの言葉を爆笑しながら聞いていたワン監督が、その意図を説明する。

「2人とも経験値の高い役者さんですから、シーンのこともしっかり読み込んでいるし、キャラクターのあるべき心情も既に入っている。演じないでくれと言うと、演技が自然な形で出てくるんです。とても面白いですよね」

たけしと西島は昨年の「劇場版MOZU」に続く共演。前作では公安警察官と日本の犯罪史の闇を牛耳るダルマとしてクライマックスで激突したが、今回は完全な心理戦。ジワジワと追い詰め、追い詰められていく静かな“攻防”に目が離せなくなっていく。

西島「北野さんの、弛緩しているところと殺気が同居しているのは何なんですかねえ。本当に不思議。今回はそれを目の前で見られたので、自分も獲得していきたいなって思っています」

たけし「ダルマから変態へって、俺はいったいどうなってんだって感じだけれどね」

自ちょう気味にギャグに変えるたけしだが、西島の成長を素直に喜ぶ。

「役者ってのは食材だから。中国産じゃないやつね。誰が調理するかの問題であって、素材としては年期も踏んでいるし間違いがない役者で、どんなことでもこなすと思うよ。使う監督がダメなら作品がダメになるだけ」

ならば、再び監督としての起用を期待してしまう。

「台本を書いてみて、誰にこの役をやらせたらいいかなってなって、あれ? これ西島くんだと思ったらすぐ頼みに行くよ」

この時の西島の、何とも言えないうれしそうな表情が印象的だった。だが、ワン監督も黙ってはいない。再び日本での映画製作に意欲を燃やす。

「また日本で映画を作りたいですね。日本の役者さんもスタッフも、献身的に自分の仕事をやり通そうとする気概は素晴らしい。2人とはコメディを撮ってみたいですね」

あらゆる形での想像が膨らむ豊かな会話に、さらに楽しみが増えた。