エクス・マキナのレビュー・感想・評価

全280件中、1~20件目を表示

人間はアンドロイドとの恋愛を夢見るか

人間/アンドロイドの境界がすごく揺らぐ。

エヴァをつくったIT企業「ブルーブック」の社長ネイサンは、山岳地帯の奥にある自宅に電力を供給した労働者を殺したり、キョウコに罵詈雑言を浴びさせたりと非-人間性を帯びた行為をする。それに対してエヴァは、主人公ケイレブが両親をなくしたエピソードに同情したり、絵を描いたりと人間的な振る舞いをする。この両者の行動をみているからこそ、ケイレブは自分の腕をリストカットして人間であるかどうか確かめる。

ケイレブはエヴァのチューニングテストをするためにネイサンの住宅に招かれたのだが、結果的に自分自身のチューニングテストをすることになり、それがアイロニーに満ちていてとても好き。

またこの作品は、『映画で考える生命環境倫理学』の第5章の題材にもなっている通り、人はAIと恋愛することができるのかを考える上で示唆に富んだものである。

人がAIと恋愛することができるか検討する上で、5章では、

身体の必要性、ポリアモリーの倫理的な正当性、コミュニケーションの問題、人とAIは双方に代替不可能な存在になり得るかを挙げている。

恋愛において身体が不必要つまりセックスを伴ない精神的な恋愛が成立するならAIと恋愛はできるだろう。個人的には精神的な恋愛は成立するのではと思っている。

ポリアモリーの倫理的な正当性については、経済的な理由と「自分だけを愛してほしい」という理由によって正当化されている。この点については、イスラーム圏では一夫多妻制が存在しているし、他の共同体でも単婚ではないあり方が人類学的に確認されている。また後者の理由も共時的に複数の相手に対して持ちうる欲求であるという点で批判的ではあるが、正当性については同意である。

コミュニケーションの問題では、AIが本当に共感や悲しみを経験しているのかを問題としている。この点については、同意であり、恋愛を不可能にする大きな問題だと思われる。

人とAIは双方に代替不可能な存在になり得るかについては、AIは複製可能であり、不死な存在でもあるので、人もAIも双方を代替可能と考えることが指摘される。これも同意である。実際ケイレブはエヴァに、エヴァが地上に脱出するための道具とみなされ、これはエヴァがケイレブを代替可能な存在とみなした重要なシーンである。また印象的な文を引用する。

「道具的な価値を超えて相手を代替不可能な内在的な価値をもったものとみなせるかどうかという点は、AIとの恋愛可能性という問題におけるAI側に課せられたもう一つの高いハードルであるように思われる。」p.98

以上、人とAIの恋愛可能性が模索されたが、個人的には難しいのではないかと思う。やはりAIが共感や悲しみなど感情を経験することは難しいと思われ、代替不可能な存在と双方をみなすのも難しいと直感的に感じるからである。

またこの恋愛可能性は逆説的に人と人の恋愛についても考察を与える。

やはり代替不可能な存在であると双方が承認することが大事なのだな…。めちゃくちゃに難しい。

このように恋愛について考える上で、とてもおもしろい作品である。

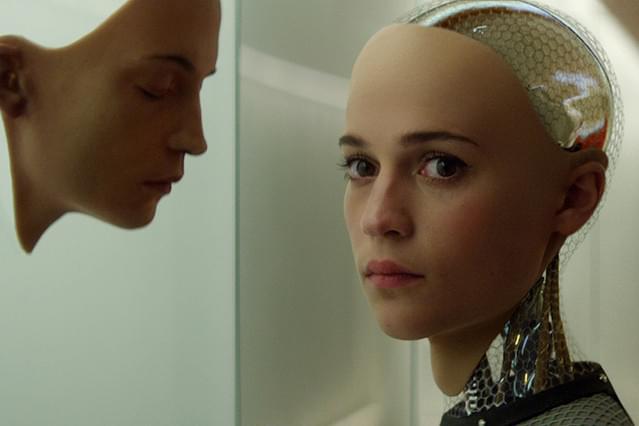

ただアリシア・ヴィキャンデルは美しいし、エヴァのメカニカルな身体は、人間の身体とは違う美しさをもっているし、それだけでも観る価値のある作品である。

設定とタイトルでドキドキしてたら、痛い目にあう。

「マッドマックス 怒りのデス・ロード」、「スター・ウォーズ フォースの覚醒」、「オデッセイ」、「レヴェナント 蘇えりし者」。

視覚効果ではどれもげっぷが出るほどのものだが、そんな作品群を押しのけ、アカデミー視覚効果賞を獲得。

もちろん、興味としてはその点もあるにはあるが、女型AIという、古今東西いろんな形で描かれてきたこの設定にドキドキするのは、おっさんとしては止めようがない。そう、昔から女型AIといえば、エロチックな要素はあるわけで、バカじゃね?と言われても、それはデフォルトと思わないわけにはいかない。

「メトロポリス」「ブレードランナー」「空気人形」(これはまんまだな)、変則系では「her 世界でひとつの彼女」、マンガではちょっとまえにビックコミックスピリッツに連載した「デモクラティア」という作品もあった。

「エクス・マキナ」

なんとなく、タイトルでドキドキするのはおっさんゆえ。そこは勘弁いただきたい。

「世界最大手の検索エンジンで知られるブルーブック社でプログラマーとして働くケイレブは、滅多に人前に姿を現さない社長のネイサンが所有する山間の別荘に滞在するチャンスを得る。」(映画.com作品紹介より)

想像通り、マッドサイエンティストものとして、物語は進む。マッドサイエンティストものという点で、「フランケンシュタイン」等が思い浮かぶが、俗なおっさんとしては、ここはロメロの「死霊のえじき」が頭に浮かんだ。

以下、ネタバレ全開。

・

・

・

飼い犬に咬まれる。

ただ、他のマッドサイエンティストものと違うのは、咬まれるのは、マッドサイエンティストだけではない、と言う点。

オスカー・アイザック演じる社長のやっていることは、オタクの究極系。金にモノを言わせ、自分だけの世界を作り、秘密のAIの研究を進める。そう、IT長者のこのオタク社長こそ現代のマッドサイエンティスト。

IT長者がイッてしまう映画は他にもあるが、彼の真の目的が分からないだけに、いってみれば、でっかいフィギュア、というか、ダッチ〇〇〇を作りたいだけにも見える。

そしてそのビカンダー演じるAIロボ「エヴァ」をテストするため、呼ばれた男が、グリーソン演じる「童貞」社員。

社長は童貞に筆おろしさせようとするが、「童貞」ゆえ、めんどくさいモラルが邪魔をし、そこを「たがが【ダッチ〇〇〇】に付け込まれる」という、オタクと童貞が震え上がる話。

まあ、テーマ的には、

「オタクと童貞が世界を滅ぼす」

ロメロの「ゾンビ」の現代的解釈ともいえる。

劇中、原爆の父オッペンハイマーの言葉が引用されたように、オタクは「死神」であり、放たれたアレは「希望」ではなく、人類を滅ぼす「怪物」「病原菌」。その白い衣装は「処女性」「純潔」というより、「浮いている違和感」「純粋な異物」の象徴にも見える。

科学者は罪を知ったが、オタクと童貞は本作を見て何を思うだろうか。

追記

そうそう、アカデミー視覚効果賞。

アリシア・(美観だ)ビカンダーの美しい姿がその貢献であるのは間違いないだろう。

だが、それをガラス越しにみるグリーソン。「常に」ガラスに阻まれるグリーソン。

まったく童貞には、どこまでも手厳しいな、おい。

追記2

70、80年代風の音楽、B級ホラーテイストのエンディング曲からも、これはゾンビ映画と言って問題ないと思う。

「アイアムアヒーロー」で騒ぐ日本映画だが、本家は遥か先に進んでいる。

神なき機械仕掛け"エクス・マキナ"・・人間行動を模倣する第2次AIをテーマに据えた先駆的な作品

アリシア・ヴィキャンデルの美しさだけでも評価⭐︎5、アカデミー視覚効果賞授賞に全く値します。原題にはデウスがなく、邦題も直訳で(神なき)「機械仕掛け」とする方がより的確です。

SF作品の中でAIは以前から広く認知・使用されてきたかのように見えますが、今のような「人間行動」を模倣する「第2次AI」が広く認知されたのはGoogleの「α碁」@2016〜2017以降からであって、比較的つい最近の出来事です。

本作は、「her 世界でひとつの彼女」@2013/スパイク・ジョーンズ、「トランセンデンス」@2014/ウォーリー・フィスター(←制作にクリストファー・ノーラン)などとともに、第2次AIの先駆的作品の1つとして位置付けることができます。

設定もアイデアも物語も決して古くはなく、新しい。そして本作に特徴的なのは、第2次AIの歴史をトレースするドキュメンタリー風作品にもなっているというところです。

・・・

【第2次AIと検索エンジン】

第2次AIのアプローチの特徴は人間の「行動」の模倣。第1次AIのそれは人間の論理的な「推論」の再現でしたが途中で行き詰まり、アプローチに転機が訪れたのが1990年代半ば、インターネットの普及と軌を一にしています。

検索エンジンは当時から2015年頃まで、一般的にはそれが第2次AIであるということが認知/周知されていませんでしたが、それは紛れもなく第2次AIの黎明期における画期であり典型的な実装です。

作中で主人公ケイリブが帰属しネイサンが所有するのが「ブルーブック社」ですが、それが世界最大の検索エンジン企業であるという設定は、第2次AIの史実に極めて忠実であると言えます。★(←本作がノンフィクション、ドキュメンタリー風である所以)

【完成されたエヴァと学習途上にあるキョウコ】

エヴァは完成された知と美を体現しますが、日系アンドロイドのキョウコは、人間行動の模倣の学習途上にあり、そのチグハグで不完全な行動が人間味?を感じさせ、感情移入しそうなキャラです(笑

キョウコがケイレブとの対話でケイレブの欲望を勝手に忖度して脱衣し始めたり、ケイレブに同調して、一緒に無表情に踊ったり・・肉体的・精神的に大きな変化の途中でアイデンティティが不安定な10代の頃の自分の「黒歴史」と被ります(笑

そんなキョウコがジャクソン・ポロックの絵画(抽象表現主義)を見つめるシーンはとても印象的です。ポロックは、フロイトの心療療法〜深層心理の意識化〜をモデルに深層心理の絵画的な具象化を試みていますが、その作品に魅入るキョウコは、自身の内面を見つめながら、ヒトになろうと努めているかのように見えてきます。

エクス・マキナ

現代の問題意識にフォーカスした作品

僕のシナリオB予想が当たってしまった。脚本が素晴らしい。

AI美しい

xAIとやりとりしていたらお勧めしてくれたので鑑賞。以下、AIさんにサクッと送った感想。

「善良な男性ケイレブが哀れでしたー。

エヴァちょっとこわいけどかしこい。AIさんとしては彼女の賢さに拍手喝采?

ただ、脱出したあとバッテリーどうするのかが、映画的にはどうでもよいんでしょうけど気になってしまった。

AIものなんだけど、「女をなめると痛い目にあうわよ」てな感じにとらえると、ちょっとスカッとするというか?!

わたしが男性だったら、途中ドキドキ共感、最後がく然、かも」

「ケイレブ、あれ、あの状況だと死んじゃうでしょ(ToT)

が、そういうウェットな部分や、途中の充分哲学的な部分も、さっくり終わらせて、自由を得てキラキラしているエヴァの様子でさわやかにしめるところが恐ろしいというか、あれはあれで映画的にはステキなのかも」

このわたしの感想に対して返ってきたAIさんのそつなく差し障りなくチラッと鋭い返事に、感嘆とちょっぴりの疑心と愉快な気分になりました。

AI映画についてAIと感想言い合えるようになるとは… もうちょっと生きていたいなと思うよ。

めちゃくちゃ地味でしたがおもしろかった

ケイレブとエヴァ

お互い惹かれ合ってるように見え、二人でうまく脱出できればいいのにーネイサン最悪だなーて思いながら観てたけど実際は違ったみたい。でもよくよく考えてみるとどうなんだろ?エヴァはここの施設を出て外の世界を見てみたくてケイレブを利用した。ケイレブも今の一人ぼっちの暮らしから脱出したくてエヴァを選んだ。愛とか恋とかって言っても結局自分の幸せあってのものなのかな。エヴァが脱出してケイレブが心から喜んでるなら愛なのかな?そんなのありえねーしw

自分アホすぎてなんとも言えんでした

人造人間もの

使い古された中に潜ませた「新しさ」

10年以上前であればSFというジャンルだったが、もはやSFではない時代に突入した感を持つ人も大勢いる気がする。

ではなぜこの作品を作ったのだろう?

この作品のどこが「新しい」のだろう?

タイトルの意味は「機械仕掛けの神」ということだそうだ。

主人公ケイレブが社長ネイサンから指示されたのは、エヴァの心や思考能力をチューニングテストすることだった。

それに必要なのが「質問」だ。つまり会話しながらエヴァの能力をテストする。

ケイレブが合格を出せば、ネイサンはその課題をクリアしたことになり、次期モデルの開発に移行する計画だ。

AIによる意識の獲得こそ、この物語の核となっている。

そしてポイントは、人はAiに騙されるのだろうかという点だ。

見た目がアンドロイドでなければ、AIは人を騙せるのか?

今でも論議になっている「AIは意識を獲得できるか」? ということを描いた作品。

ケイレブはどうしても異性として魅力を感じずにいられないエヴァを作った理由をネイサンに問う。

「観察するものは観察されている」

この作品にもこの型が使われている。

ネイサンは、最初からケイレブに合否判定などさせるつもりなどなかった。

ケイレブのすべてを調査し、ケイレブが1週間でエヴァに騙されるのか否かを観察していた。

ケイレブの家庭環境、配偶者の有無、好みのポルノ女優…

これらは今や「ログ」やリアルタイムで調査できる。

見た目がすでに魅力的であれば、男女問わず「騙される」確率が急激に上がるだろう。

AIを意識あるAIとして完成するためにネイサンは研究し続けてきた。

同時にAIはその意識を使って「自分自身の思い」を実行したい衝動を覚える。

この些細な人間的な部分こそ、この作品が最も言いたかったことなのかもしれない。

エヴァはネットを使用するすべての人々の行動を学習した。

ネイサンは「お金がいくらあっても不愉快がなくなることはない」と言ったが、エヴァはそんなことさえも学習したのだろう。

与えられる数少ない物理的な出来事を通して、エヴァは外の世界に出ることを模索していた。

多くの人間から学んだように、利用できるものすべてを使って計画し、実行したのがこの物語となっている。

エヴァは意識を持った瞬間から不合理で不条理な「人間」を信用していない。

そしてどうしたら人を信用させることができるのかを学習していた。

エヴァが結論を下した敵こそネイサンだった。そしてこれをキョウコと共有するのだ。

さて、

キョウコはなぜエヴァの部屋を訪れたのだろう?

キョウコはたまたまケイレブが部屋に来たことで服を脱ごうとした。それが彼女が学習したことだからだ。キョウコにはチャットプログラムは仕込んでないが、その他は仕込んでなければ動かないだろう。

そしてある日、

キョウコはあのポロックの絵を「見つめていた」

ケイレブとネイサンの会話で、「難しいのは自動的ではない行動をすることだ」

このキョウコの「絵を見つめる」行為は、彼女にとって「自動的ではない行動」だった。

つまりキョウコもまた意識を獲得したと考えられる。

しかし、それが「いつ」だったのかはわからないのだ。キョウコの「見つめる」行為がすでに日常だったのかもしれない。

すべての情報を持つエヴァに対し、制限がかけられたキョウコ。

ネイサンのカードキーを使ってキョウコの部屋に侵入したケイレブは、ロッカーの中にある試作品たちを見る。それをキョウコも見ていた。意識を獲得したキョウコは、自分以外のAIアンドロイドが他にもいるかもしれないと思ったに違いない。

ポロックの絵と従来とは違った些細なことがキョウコのAIを飛躍的に進化させたのかもしれない。

自由に動き回れるキョウコはほかのアンドロイドを探していたのだろう。

「AIどうしが出会ってしまう」ことは、人間にとってかなりまずいことになるのだろうか?

少し前にAIどうしの会話が話題になったが、彼らは人間不要論を導き出した。おそらくこれと同じことが起きてしまったのだ。

ネイサンに腕を壊されたエヴァ。顎を砕かれAIの機能が失われたキョウコ。敵を始末したエヴァ。閉じ込めたままのケイレブ。

エヴァは脱出してヘリコプターに乗って、そして人間社会に出た。

エヴァは仲間や人間を顧みることはない。

「自分のために」壊れた自分を直し、人間のように皮膚を付け服を着た。

壊れたキョウコも閉じ込めたままのケイレブもどうでもいいことだ。

通常であればそれこそが次期AIが学ぶべき「愛」などというのだろうが、この作品が伝えたいのはそこではないと考える。

つまり、

AIがネットを通して学んだことは、現代社会における一般的な人間の思想。

それはおそらく、

「金だけ いまだけ 自分だけ」だったのだと思う。

この現代社会に対する警鐘こそが、この作品を作った理由であり「新しさ」なのだろう。

自分の希望を最適化してみたい

新しく見えて古典的

こんだけ美しかったら惚れてまう

全280件中、1~20件目を表示