「こころは遅れてやってくる」ベルファスト71 panchanさんの映画レビュー(感想・評価)

こころは遅れてやってくる

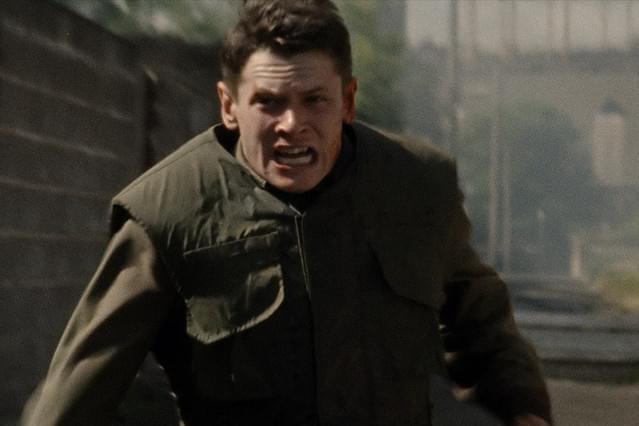

1971年のベルファストを描いている。プロテスタントとカトリックの対立が劇化している。IRAのテロもある。その紛争解決(仲介?)のために送り込まれたイギリス軍。その新兵が主人公。奪われた取り返すために少年を追っていて、ただひとり状況のわからない街にさまよいこむ。誰が敵で、誰が味方か。

見どころは、その敵か味方かわからない状況をどう生き抜くか、というよりも、どういう状況でも「新人」がいて、「ベテラン」がいて、また「退役」したひとがいる、ということである。

サバイバルものの映画なので、どうしても目は主人公のイギリスと「新兵」に集中してしまうが、「敵」の側にも「新兵」がいる。「新兵」未満がいる。まだひとを殺したことがない。この少年が、この映画に深みを与えている。

敵であるイギリス兵を殺せ、と「教え込まれている」。憎しみの目でイギリス兵を見ている。「前線」には加わったことはないが、銃の準備をしたりしている。(母親は、はっきりとはそれを知らないが、息子が紛争に巻き込まれていくこと、その活動のなかで「兵士」になっていくことを心配している。)その少年がクライマックスで主人公の新兵を「射殺しろ」と銃を渡される。銃をかまえる。しかし、なかなか引き金がひけない。頭では「殺す」ということを教えられているが、「からだ(肉体)」が動かない。新兵は無防備。自分が殺されることは絶対にない。いわば少年の安全は保証されている。だが、「安心して」銃の引き金をひくということができない。

「安心」は、別のところにあるのだ。言い換えると、「不安」は別の形になって、少年をつかんでいるのだ。

「殺す」ということを少年は「概念」で知っている。仲間が殺された(死んだ)ということも知っている。実際に、殺される瞬間を見たかどうかはわからないが、そういうことがあることを知っている。しかし、実際にひとを「殺す」ということ、「肉体」は知らない。こころは知らない。そのとき何がおきるのか、わからない。目の前で肉体が死んで行くというのはどういうことなのか、わからない。ひとを殺したら自分がどんなふうになってしまうのか、それがわからない。それが少年の「不安」である。相手の変化(死ぬ)と同時に自分の変化が「不安」なのである。自分のことが「安心」できない。それは「不安」というよりも「驚怖」に近いかもしれない。「殺す」というのは「怖い」ことなのだ。相手を殺す前に、自分の「驚怖/不安」を殺さなければならない。

これはきっとあらゆる「新兵」に起きる。だからこそ兵隊になったら「殺す」ということができるように「肉体」を変えていく。キューブリックの「フルメタルジャケット」がこの過程を克明に描いているが、銃を自分の「肉体」にする、罵詈雑言を「頭」ではなく「肉体」で反復できるようにする。なじませる。「憎しみ」をつくり出す。

射殺される寸前の新兵(主人公)は殺さないでくれ、と頼む。そして、そのときためらう少年の姿を見る。ためらっているのがわかる。殺されるという「驚怖/不安」と同時に、少年の「不安/驚怖」もわかってしまう。

そのじりじりする「時間」。そこへ新兵を救いに来た男があらわれる。銃をかまえている少年を見て、即座に射殺する。彼は「ベテラン」である。銃を見ると、即座に「肉体」が反応する。銃をもっている少年が「不安/驚怖」で動けないでいるとは考えない。先に殺さなければ自分も殺される。これは戦場ではだれもが教えられる「鉄則」であり、それを男は実践している。

うーん、と私はうなってしまう。

「新兵」(新兵未満)から「ベテラン」へかわるまで、ひとの「肉体/こころ」はどう変化するのか。何を乗り越えるのか。何を乗り越えないといけないのか。そして、それは誰にでもできることなのか。

もうひとりの重要な人物、「退役」してしまったひとは、「殺す(死ぬ)」ということに対して、どう動くか。新兵が負傷しながら逃げる。道に倒れている。それを退役した兵士(衛生兵)と娘が見つける。娘の方が先にイギリス兵だと気づく。かかわってはいけないと、不安になる。かかわれば自分たちが攻撃される。だが父親は傷ついた人間をそのままにしておけない。「衛生兵」として働いたときの「肉体」が、そうさせる。「こころ(倫理)」の問題としてではなく、「肉体」がそう反応してしまう。そのあとを「こころ/倫理」が追いかけている。この「肉体」と「こころ」の関係が、たぶん、私たちが考えなければならないことなのだと思う。

少年が射殺をためらう。それは「こころ」が「肉体」に追いついていない。「こころ」が「肉体」よりも大きな存在になっていない。「こころ」が「肉体」をリード(支配)していない。「こころ」はいつでも「肉体」のあとを追いかけるものなのだ。「肉体」が動いて、そのあとに「こころ」は遅れてあらわれる。遅れてしかあらわれることができない。

ひとを殺したあと、「こころ」はどうなるか。平気なひともいるようだが、「こころ」が傷つくひともいる。「肉体」は傷ついていないが、「こころ」に「肉体」の動きが深い傷を残す。どんな傷になるか、それは体験してみないとわからない。遅れてしか、わからない。それが「戦争」というものなのだろう。「肉体」は死ななくても「こころ」が死ぬということがあると、「軍隊(のベテラン)」はわかっている。だからこそ、訓練で「人間性」を剥奪する。「こころ」をたたき壊してしまう。先に「こころ」を殺しておいて、「こころ」が傷つかないようにするのだ。

戦争が人間に何を引き起こすのか。私はその「現実」を「肉体」では知らない。わかっていない。

戦争を語るとき、好戦派(?)は「敵の脅威」を問題にする。その人たちは、自分が戦いの前面に立ち相手を殺すとき、自分のなかに起きる変化を考えたことがあるのか。私はもちろんだれかに殺されたくはない。しかし殺すというのも簡単にはできないと思う。殺されるのは一瞬だが、殺すのはきっと一瞬ではない。そのあと、生きている間中「殺した」ということがついてまわる。その「自分のなかの不安/脅威」にどう向き合っていけばいいのか、見当がつかない。「殺される」ということについて、「死ぬ」ということについて見当がつかないのと同じだ。

九月一九日、国会で「戦争法」が成立したが、賛成した議員はこの問題をどう考えるだろうか。「個人の問題など知らない。個人よりも国家のことを考える」と言うだろうか。だが、戦場で戦い、死んで行くのは「国家」ではなく、「個人」である。「ひと」である。「私」である。「誰か」ではなく、それはいつでも「私」なのである。

映画にもどって言えば、クライマックスのシーン。イギリスの新兵は射殺されなかった。「肉体」は生き残った。けれど、彼の「こころ」はどうか。彼を殺そうかどうしようか迷っていた少年の「こころ/不安/驚怖」、その少年への「共感」は少年といっしょに殺されてしまった。そして殺されてしまったにもかかわらず、その「こころ」は主人公の「肉体」に住みついて、生きている。生と死の「矛盾」のようなものが、主人公を絶望させる。生きているのに、希望ではなく、絶望するしかない。

ここから、どうサバイバルするか。だれも答えを出せない。そのひとにしか「答え」の出しようがない。「戦争」に「結論/決着」はない。そういうことを考えるために、この映画を見てほしい。そう願って★一個を追加した。