はじまりのみち : インタビュー

原恵一監督×加瀬亮 「はじまりのみち」を辿って見つけた木下惠介の“実像”

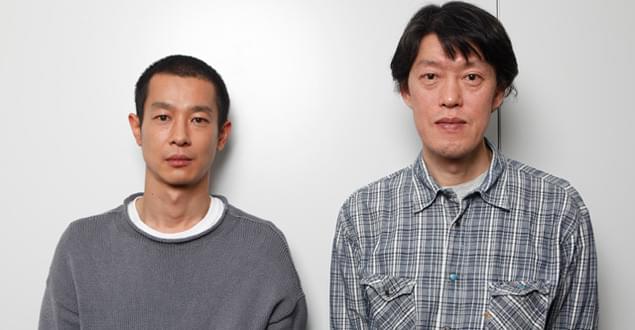

最も“多様性”を極めた映画監督といえば、「柔の木下、剛の黒澤」と呼ばれ、黒澤明とともに戦後の日本映画界を牽引した巨匠・木下惠介かもしれない。往年の名作「二十四の瞳」(54)をはじめ、ベネチア国際映画祭正式出品作品「楢山節考」(58)、日本初のカラー長編映画「カルメン故郷に帰る」(51)、戦争未亡人を描いた意欲作「日本の悲劇」(53)など、喜劇から悲劇、革新的なアート作品から骨太な社会派作品まで、“本当の人間”をテーマにさまざまなジャンルで映画を撮り続け、49本もの作品を世に残した。そんな木下監督を崇拝するアニメーション界の名手・原恵一監督が、加瀬亮を主演に迎えて木下監督の若き日々を描いた「はじまりのみち」とは、一体どんな道だったのか。(取材・文:山崎佐保子、写真:堀弥生)

原監督といえば、「映画 クレヨンしんちゃん」シリーズをはじめ、「河童のクゥと夏休み」「カラフル」など、国内外で高い評価を得てきた日本アニメーション界を代表するひとり。実写映画進出への期待が高まるなか、満を持してのデビュー作が自身の敬愛する木下惠介の若き日の物語となったが、「もう逃げ道はないと思った」というのが率直な感想だったという。「僕はとにかく長い間、木下監督の凄さを人に伝えたいと思っていた。個人的に人に伝えるより、『もっと大きい規模で一番良い形で作ってくださいよ』と言われたようなものだから、ものすごいプレッシャーを感じたし、もう誰にも文句言えないなと。これを誰か他の人がやっていたら、『あんなもん作りやがって!』って言えたけど(笑)。自分の責任において、『分かったか、木下監督はこんなすごい人なんだぞ!』って多くの人に思ってもらわないといけない」と大きな重圧を感じていた。また、企画が動き出した当初はまさか自分が監督することになるとは想像もしていなかったという。「最初は脚本を頼まれただけだったけど、書いているうちに自分でも思ったよりうまく話が作れた。映画には当然、“木下作品集”みたいな部分も入ることは分かっていたし、『じゃあ誰が木下監督の作品に触るんだ?』ってなった時、自分の書いた脚本に愛着も生まれていたので、自分が監督までやればそこまで全部できるじゃないかと。でも、それは絶対つらい作業になると分かっていた。だって、それは大好きな木下作品を“切る”ということだから。だけど、他の人には渡したくないなって気持ちも正直あったんです」。

そんな原監督の熱い思いを全身で受け止めたのは、木下を演じる加瀬。「いわゆる長い年月を描く伝記映画だったら、逃げ出していたかもしれない(笑)。原監督が書いたプロットをもらって、その時点で心動かされるものがあったんです。自分は世代的に木下監督に馴染んできたわけじゃなかったので、演じることが決まってから木下監督の作品を見て知るようになって、ちょっとずつ凄さが分かっていきました」。

戦地に息子を送り出す母親の心境を描いた野心作「陸軍」(44)をきっかけに軍部ににらまれ、所属していた松竹を離れる決意を固めていた木下監督が、戦中に脳溢血で倒れた母・たま子(田中裕子)を疎開させるため、リヤカーに乗せ山越えをしたという実話が物語のベースとなる。この“命題”を提示された時、原監督は「正直、うわあ美談かって(笑)」と尻込みしたという。しかし、シナリオハンティングで実際に木下監督がたどったであろう道を訪ねてみて、その懸念は払拭された。「そのとんでもない道に『あ、木下監督らしいな』と思ったんです。この道は、普通の人だったらあきらめるだろうなと。作る作品も過激だけど、行動も過激な人だなと改めて思った。そこから当時の木下監督が抱えていた過激さと怒りみたいな、僕なりの木下惠介像が段々できていったんです」。

これには加瀬も同調する。「母親に対する思いという部分は、僕もあまり考えていなかった。それは原監督が書いた本の中に全部あるので、そこにさらに感情をたっぷりのせるのは全然違うなと。僕も監督と似ているところがあって、母親のためにリヤカーをひくという部分にはあまり反応できなくて、作りたいものが作れなくて飛び出したというところを入り口として捉えていた。もちろん家族や母親への思いは当たり前にあったと思うけど、この時に木下監督が考えていたことって、きっと映画のことだったと思うんです」。

原監督は、初体験となった実写の現場をどのように乗り越えたのか。「正直、よく分からないまま終わってしまったんですよ(笑)。『オッケー』とか言うけど、『今の、本当にオッケーか?』って自分に突っ込んでみたりして」。しかし加瀬は、「現場はタイトなスケジュールの上にすごくシンプルな話なので、ひとつひとつのニュアンスが大事になってくる。だから僕は常に監督のそばにいて、細かなことを確認していました。原監督はいつもカメラの横ですごく丁寧に芝居を見ていてくれて、これが初実写とはぜんぜん感じなかった。天候や撮影のスピードなど実写ならではの戸惑いはあったそうですが、演出される役者側としては全く違和感がなかった」と全幅の信頼を寄せる。例えば、「母親をおぶって旅館を上がるシーン。僕が『靴を脱がせて』と言う。そのテストを見て、原監督が『もうちょっと強くないと』っておっしゃって、実際にやってみたらやっぱり強くないと伝わってこないことが分かった。ぱっと見は平坦に見えるシーンでも、ちゃんと立体になっている。ひとつひとつ丁寧に見てくれていたので安心して芝居ができたし、演出を受けていてとても面白かった」。これには原監督も、「ああいうところが木下監督らしさだと勝手に思っていた。強い思いがあるんだけど、両手が塞がってから脱げない靴を履いていることに気づいて、『何だこの靴は!』ってイラつく感じ(笑)」と細部にわたる芝居までこだわり抜いた。

原監督いわく、「アニメーションだと絵コンテの段階でセリフの長さまで自分で決められるし、“この時にこういう表情になる”っていうことも作れる。絵を描く人に渡したところでちょっと変わってきたりもするけど、そんなに大きくはズレない。実写でセリフを書いてみて、どんな表情で役者さんがこれを演じるんだろうと、目の前で見るまでわからなかった。今回は皆さんが最初から僕の中で違和感のない芝居をしてくれていたので、現場ではただひたすら見とれることが多かった。アニメだったら“ここのタイミングで涙がこぼれる”ってできるけど、まさにそうしてほしいところで加瀬さんがポロっと涙を流したりすると、やっぱり興奮するんですよ」と生身の人間ならではの感情表現に新たな可能性を見出していた。

加瀬は木下としてカメラの前に立ち、「もちろん表向きには怒っているんだけど、心の奥底では悲しかったんじゃないかと思う」と自分なりの解釈を原監督に伝えた。すると原監督も、「加瀬さんを見ていて、悲しみという感情を僕も発見した。この人はただ怒っていただけじゃなかったんだって。加瀬さんの表情からもらった悲しさのヒントみたいなものは、その後の撮影でもずっと大事にしていました」と二人の化学反応によって新たな木下像がもたらされた。

そんな怒りと悲しみを胸の内に秘めた木下監督を演じることは、加瀬にとっても意義深いものだった。「個人的にも、今回の役柄の設定にすごく共感があった。自分も木下監督と似たような精神状態に追い込まれたこともある。作りたいものが作れない人たちも周りにたくさんいるし、今は多くの人が“良い”と思うものにどこか寄り添わないといけないような風潮に世の中がなっているし。そこに対する強い違和感みたいなものが自分の中にもある。そういう意味で、主人公の気持ちにはすごく共感していたんです」と慎重に言葉を紡ぎ、木下惠介という巨匠の“実像”に迫ろうという熱を感じさせた。