祇園祭

劇場公開日:1968年11月23日

解説

西口克己の原作を、「湖の琴」の鈴木尚之と、「北穂高絶唱」の清水邦夫が共同で脚色、「眠狂四郎無頼剣」の伊藤大輔と「主水之介三番勝負」の山内鉄也が共同で監督に当っている。撮影は川崎新太郎。

1968年製作/168分/日本

配給:松竹映配

劇場公開日:1968年11月23日

あらすじ

足利将軍の、世継ぎ争いに端を発した応仁の乱は、以後五十年もの間、京の都を荒廃に陥れた。虐げられつづけた農民が、一揆を起したのもその頃だが、武士階級にはそれを鎮圧する力も、すでになかった。染物職人の新吉は、土一揆のあったある夜、笛の上手な不思議な女あやめを知り、荒れた御堂の中で一夜を共にした。翌朝、家に帰った新吉は、母が侍に殺されたのを知った。一方相次ぐ一揆に手を焼いた管領細川晴元は、町民を狩り集めて一揆の本拠山科に攻め入った。そこには貧農に味方する馬借の頭熊左がいた。新吉たち町民は熊左の一隊と戦ったが、侍は逃げ、結局は新吉たちは利用されているだけだった。戦いが終って、新吉の心には侍階級に対する不信感が強くなった。町民たちも税金を払わないことで特に対抗しようとしていたが、そのためには、町民の団結力を見せる必要があった。そこで新吉は、戦乱で三十年もの間途絶えていた町民の祭典、祇園祭を再興しようと決心した。新吉はその相談に、貧乏公卿言継を訪ね、そこであやめと再会した。言継はあやめに祇園ばやしの笛を習えと勧めたが、あやめは新吉に、教えようとはしたかった。彼女は河原者の娘で、町衆とは素直に心を通じあえなかったのだ。その頃、管領は税金を払わない町民に、関所を設け関税を払わせることで対抗した。そのため京に入る食糧は欠乏し、町民は飢えに苦しんだ。新吉は、死を覚悟で熊左に会いに行き米を運んでくれるよう頼んだ。熊左は一言の下に拒絶したが、そこに現われたあやめの説得で、新吉の依頼を引受けたのだった。熊左の一隊が米を運んで京の町に現われた時、町民は熱狂して出迎えた。やがて、いつか身分を越えて心の通じるようになった新吉とあやめは、笛の練習に幸福な日々を送るようになった。祇園祭の準備は着々と進んでいた。一方、侍たちはこの祭りを邪魔しようとしていた。ついに祭の日が来た。盛大に装いを凝らした山鉾かゆるゆると動き出した時、侍や僧兵が立ちはだかった。だが、彼らは熊左たち馬借の一隊に退けられた。しかし物陰から放たれた矢で新吉は重傷を負ってしまったのだ。胸に矢をつき立てたまま、新吉は熊左の手を借りて山鉾に上った。蒼白な顔で仁王立ちになった新吉の姿は、京の町民の象徴のようなものだった。侍たちはあまりの気迫に手出しも出来なかった。道が開き、再び山鉾が動きはじめた時、新吉はそのままの姿勢で息絶えていた。

スタッフ・キャスト

-

新吉萬屋錦之介

-

いち瀧花久子

-

お鶴佐藤オリエ

-

あやめ岩下志麻

-

河原又四郎永井智雄

-

権次田中邦衛

-

恒右衛門志村喬

-

助松田村高廣

-

お兼斎藤美和

-

源蔵藤原釜足

-

源太小川吉信

-

常七大里健太郎

-

平太大木晤郎

-

佐助橋本仙三

-

佐助の女房およし沢淑子

-

文助香川良介

-

文七山口俊和

-

門倉了太夫小沢栄太郎

-

泉屋徳太夫浮田左武郎

-

柳屋辰右衛門有馬宏治

-

丹波屋伝蔵御木本伸介

-

熊左三船敏郎

-

岩十尾形伸之介

-

山科言継卿下元勉

-

伊平渥美清

-

於菟北大路欣也

-

祇園社神官関根永二郎

-

山科甚兵衛下絛正巳

-

頭領堀正夫

-

百姓市川裕二

-

政庁前の開闔加藤浩

-

中組路地開闔田中浩

-

侍河村満和

-

白髪爺春路謙作

-

関所の役人中村時之介

-

宰領玉生司郎

-

職人六松山英太郎

-

職人1鈴木晴雄

-

職人2大東良

-

彦爺片岡半蔵

-

騎馬の侍遠山金四郎

-

赤松政村伊藤雄之助

-

細川晴元伊藤寿章

-

巽組代表高倉健

-

町衆A美空ひばり

-

町衆B香山武彦

-

町衆C中村嘉葎雄

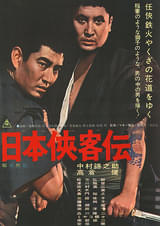

日本侠客伝

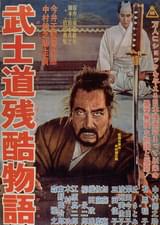

日本侠客伝 武士道残酷物語

武士道残酷物語 御用金

御用金