ディファイアンスのレビュー・感想・評価

全32件中、1~20件目を表示

ビエルスキ兄弟

当たり前だけど、全編重苦しく観るのもしんどかった。

なぜユダヤ人というだけで、こんな目に遭わなければならないのか⁉️と今更ながらに思ってしまった。

ロシアに近いベラルーシでのこと。

1941年の12月に外で寝る☃️😱

撃ち殺されるよりマシか❓

春夏の川で水浴びできる頃迄、シャワーや風呂はムリ⁉️

殺されるよりマシか⁉️

諍いごとは大体食事のこと。

トゥヴィアはあの👀の可愛かった白馬を‥‥

(大変な余談、昔🇨🇳では、行軍に🐮や🐎もだが人も連れて行ったとか、目的は同じくで)

ナチス🇩🇪に迎合する人々も許さなかった。

食べ物を強奪しにも行くが。

同国人だからと油断は禁物。

虐殺された両親への思いを胸に闘う

ビエルスキ兄弟を中心に集まって来た人々。

人が増えれば増えるほどさまざまな考えが生じ争いも。

しかし、中で分裂などしていられない。

🇩🇪に命令されたベルラーシの警察などが来るわ、

🇩🇪だと戦闘機で爆弾落としに来るわ、

キャンプを張り慣れた頃引っ越しの繰り返し。

トゥヴィアが諦め切った時、弟の元気強さで気力回復、

皆で川を渡り切った。

またしても🇩🇪戦車で攻撃される。

危うし‼️

兄弟喧嘩でロシアのパルチザンに加わっていた

ズシュが助けに来てくれたのだ。

仲直りして、

その後のことは、エンドクレジットで。

🇩🇪は、ヨーロッパ中に兵士を派遣していたのだな。

重厚な作品だった。 戦争中のユダヤ人迫害については、分かった気にな...

『生き残った者たちの子孫は数万人にも及ぶ。』

史実に基づく重さ

似てない兄弟

こんな事実があったとは。

ゲットーから数百人?ものユダヤ人を…すごいな。

知らなかった。

そして今も残る世界中のユダヤの人々。

こんな経緯があって、いろんな所で受け継がれていったのだ、と。

そして数名では出来ないことも大勢で助け合えば成せるのだと思った。

食べ物をめぐって争う姿は切なかったが。

しかし兄弟が似てないな〜。

三男はバレエの子だよね。

四男は主役ではなくても相変わらず存在感がある、さすがマッケイさん。

組織の運営と、人間の知性

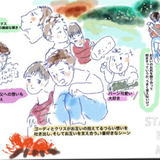

パルチザンに参加する者が増えれば増えるほど、規律を乱す者がいたり意見の対立が起こったりする。そして組織の長は、下の人間からの無理解で無責任な批判にさらされる。それでも言うことを聞かせ、決断を下さねばならない。そんな組織運営の難しさが描かれている。

また、人間は一人では大したことはできないが、協力してこそ「知性」という最大の強みを発揮できる生き物だと思わされる。銃を修理できる者、ユダヤ教の戒律に詳しい者、医療に関する知識を持つ者。各々にできることがある。そういった知識や技術を活用し協力しあうことで、組織として大きなことができる。その結果が、ラストシーンで言及されていたように、コミュニティの中での学校や病院の運営だろう。

このように「組織」について考えさせられる映画だった。

生きて抗え

復讐の為に略奪と抵抗を続けたユダヤ人パルチザンの追い詰められても生き残った記録

1941年から1944年までの現ベラルーシの当時ポーランドにおいて、ナチス・ドイツのユダヤ人狩りから深い森に逃げて生き延びた、ある男兄弟の過酷にして悲惨な抵抗の戦争秘話。それを躊躇なく描く監督が、「レジェンド・オブ・フォール」「ラスト・サムライ」のエドワード・ズウィック。この二作品で印象に残ったネイティブアメリカンや日本人の他民族への関心の高さが、この作品ではユダヤ人に熱く注がれている。第二次世界大戦後、ジェノサイド被害者として欧米映画に最も数多く扱われたであろうユダヤ人の悲劇には、まだまだ知られていない苦難の物語がある事を今さらながら痛感してしまう。それは単に独裁者ヒットラーの標的にされた不運の民族だけの再確認ではなかった。主人公のビエルスキ四兄弟は、同胞ユダヤ人を救出すると同時に、生き残るためにポーランド人の村人たちから武器や食料を略奪するゲリラ部隊としてドイツ軍と対戦する。彼らの身内を殺したドイツ兵と地元警察に復讐しなければ生き残れない。劇中の台詞には、“生き残ることが復讐だ”とあった。逃げるだけでは生き残れないユダヤ人の抜き差しならない、殺るかやられるかまで追い詰められた境遇が、あまりにも残酷で悲しい。これは観ているだけで苦しくなる、森を舞台とした殺し合いの修羅場です。興味深いのは、独ソ戦に参加する共産主義のロシア人ゲリラ部隊(赤軍パルチザン)に次男ズシュとその仲間が加わり行動を共にするところであり、またポーランド人の中には密告する者と援助する者もいて人種が入り乱れ、アメリカ映画ゆえにポーランド語が英語となり、実際のドイツ語とロシア語が加わる複雑さです。ネハマ・テクの原作を尊重するならポーランドで制作されるべき題材だが、このビエルスキ兄弟が率いる山賊パルチザンに対する本国での歴史的評価は賛否両論で現代に至る事情がある。これを知ると、ズウィック監督だからこそ映画化できた題材ではないかと思えてきます。

ゲットーから多くのユダヤ人を救出して、トゥヴィアの恩師ハレッツがユダヤ教の教えを諭し最後モーセの出エジプト記に重ねるも、神の存在に懐疑的なトゥヴィアとは軋轢が生じる。それ以外にも対立して仲間を殺めることもあり、決して一枚岩の集団ではない。兄弟でも仲違いする極限状態では当然ながら、それでも最後1200人規模の集団を引き連れたビエルスキ兄弟の統率力には、ユダヤ人が持つ特質があるのだろう。新しいキャンプ場には学校と病院、それに保育所と設けるのには、ユダヤ人のしぶとい生活力と諦めない精神力が感じられる。これらユダヤ人のサバイバル力を丹念に入れながら、映画の見所はアメリカ映画の模範的アクションシーンにある。三男アザエルがはぐれてしまう銃撃戦の張り詰めた緊迫感の演出と編集。農家の牛乳を略奪したせいで襲われ、抵抗しながら居場所を移動する放浪の旅。雪降る中ハイアとアザエルが結婚して祝杯を挙げるシーンと赤軍パルチザン下のズシュがドイツ兵を襲撃するシーンのカットバック。冬の食糧難からリルカとトゥヴィアが親密になる後半は思ったほど盛り上がらず、トゥヴィアも体力を消耗して精彩を欠く。変わった演出を見せるのは、アスピリン強奪を敢行するズシュたち仲間の銃撃戦を待機する車の中で想像して憂うトゥヴィアの場面。活躍するズシュより主人公トゥヴィアの心理に重きを置いた表現になっていた。

1942年の春のシーンが美しい。だが伝令係のドイツ兵が捕まり集団リンチに遭う場面は、善悪の判断では理解不能。復讐に憑かれた人間の醜さが露になる。見逃しその場を立ち去るトゥヴィアの孤立が印象的だ。最後の戦車が登場するクライマックスは、映画的帰結のために創作と言う。そう描いても実際の戦場の森は、平和な時代の人の想像を遥かに凌ぐに違いない。

この映画の真価は、現実に起こった虐殺と抵抗の血みどろの戦いの記録を先ずは知ることにある。映画の良し悪しを冷静に語るのは、なかなか難しい。それでも主要俳優陣のキャスティングはいいと思う。アクションシーンに偏る観方でダニエル・クレイブの演技を見がちだが、内省的な心理表現の巧い役者である。この作品の演技で更に好きになる。対立するズシュを演じたリーヴ・シュレイバーは役柄の面白さが生きて、存在感ではクレイブに負けていない。三男アザエルのジェイミー・ベルは常に安定した演技をする。クレイブとの相性もいい。驚いたのは四男アーロンを演じた16歳のジョージ・マッケイの熱演だった。「1917 命をかけた伝令」の名演の萌芽を見せて、ジェイミー・ベルの弟役を全うしている。女優陣も皆標準以上の好演で、ハイアを演じたオーストラリア出身のミア・ワシコウスカが自然な演技で好感を持つ。撮影は「真珠の耳飾りの少女」のエドゥアルド・セラ。ズウィック監督の演出もあると思うが、対象を絞り集中度の高いカメラアングルを終始貫いている。記録性に拘り、冬の雪景色以外では詩情を極力抑え、主題に合った落ち着いた色調の映像美を見せてくれる。

監督の想いにも、このタイミングでのテレビ放映にも…

「ラストサムライ」では渡辺謙の役を真田広之

がやってくれていたらとの想いがあり

少し残念だったとか、

また、「グローリー」での主人公が己の決断を

神に確かめるような仕草が印象的だった

記憶が残る中、

エドワード・ズウィック監督作品として、

また、ナチスに抵抗する場所が、

今回のロシアによるウクライナ侵攻の

片棒を担いでいるベラルーシが舞台という

設定に興味をそそられ鑑賞した。

ストーリー自体は、困難の中、

お互いに成長して、また相互理解を遂げる

友情(ここでは兄弟)物という

ありがちな話で目新しさはなかったが、

600~700万人が虐殺されたと言われる中、

森の中にコミュニティを作って生き延びた

ユダヤ人がいたことや、

ソ連の正規軍とは異なる赤軍パルチザン部隊

が各地に展開していたことを

初めて知ることが出来た。

解説を読むと、映画冒頭の

“これは真実の物語”との表示にも関わらず、

何かと史実との相違はありそうだが、

エンターテインメントに仕上げる手法と理解

出来て鑑賞の妨げにはならなかった。

それにしても、戦争は酷い。

ドイツ側だけに留まらず、

ユダヤ人側の虐殺シーンも酷く、

これらの殺戮の応酬が、まさに

監督が描きたかった戦争の実態・悲劇

なのだろうと思うと共に、

このタイミングでNHKがこの作品を放映

したことにも同じような想いが

あったのではないだろうか。

ウクライナやガザ地区で、

これ映画と同じようなことが行われている

と想像すると、現代への警鐘としても、

こうした過去に行われた負の歴史を

映画の世界でなぞる行為が

今更ながら貴重に思えた。

生き残る事こそ

トゥヴィア( ダニエル・クレイグ )、ズシュ( リーブ・シュレイバー )、アザエル( ジェイミー・ベル )、ビエルスキ三兄弟はユダヤ人狩りから逃れる為、ベラルーシの森に逃げ込む。彼ら同様ナチスの迫害から逃れてきた人々と出会うが … 。

ただ普通に生活していた人々が、追われ、惨殺される。憎しみの連鎖は悲しみしか生まない。何故人間は同じ過ちを繰り返すのだろう。

ーナチス親衛隊

ー1人捕まえると500ルーブル

ー戦争の終結時に生き残った者は1200名

ー新しいキャンプには学校と病院、保育所もあった

NHK- BSを録画にて鑑賞 (字幕)

特徴はあるが

ベラルーシに侵攻したナチスから逃れたビエルスキ兄弟は、森で同様のユダヤ人たちと共同生活をする。銃を手に入れ、長兄トゥヴィアらを中心にナチスへの抵抗を始める一方、各地からユダヤ人が集まってくる。その後トゥヴィアと対立した次兄ズシュは、ソ連の赤軍パルチザンに参加してナチスへ抵抗する。

実話をもとにした物語。タイトルの意味は、果敢な抵抗。ユダヤ人はただ狩られるばかり映画が多いですが、これは武装し戦ったユダヤ人を描いたのが特徴。やっぱりそういう人たちもいたんだと知りました。特徴はあるけど、邦題は何も工夫してないし、内容もあまり印象に残らなそう。ゲットーからの脱走の部分がやけにあっさりしています。もっと困難があったのでは。

生き残ることが復讐

うん、よかったが、

重いけど必要な作品

人間として、生きるための[抵抗]だった

全32件中、1~20件目を表示