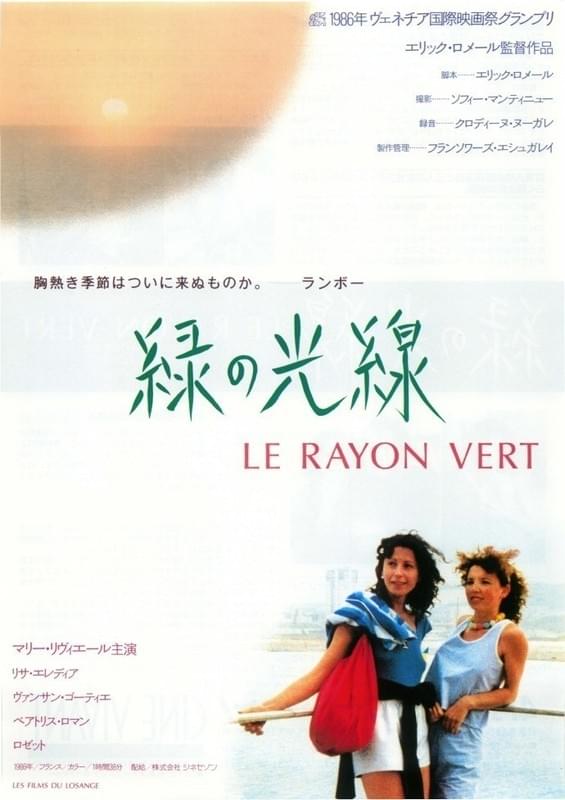

緑の光線

劇場公開日:1987年4月25日

解説・あらすじ

エリック・ロメール監督による「喜劇と格言劇」シリーズの第5作。愛と幸せを求めてバカンスに出かけた孤独な女の旅を、生き生きとした会話と美しい映像で描き、ベネチア国際映画祭で金獅子賞に輝いた。秘書として働くデルフィーヌはギリシャでのバカンスを楽しみにしていたが、一緒に行くはずだった女友だちにドタキャンされてしまう。友人に誘われて南仏へ出かけたものの、周囲になじむことができずひとりでパリへ戻る。その後、ひとりでビアリッツの海を訪れたデルフィーヌは、ジュール・ベルヌの小説に書かれた、日没前に一瞬だけ見えるという「緑の光線」の話を耳にする。主演は「飛行士の妻」「恋の秋」のマリー・リビエール。

1985年製作/94分/フランス

原題または英題:Le rayon vert

配給:シネセゾン

劇場公開日:1987年4月25日

スタッフ・キャスト

- 監督

- エリック・ロメール

- 製作

- マルガレート・メネゴス

- 脚本

- エリック・ロメール

- マリー・リビエール

- 撮影

- ソフィー・マンティニュー

- 編集

- マリア・ルイサ・ガルシア

- 音楽

- ジャン=ルイ・バレロ

受賞歴

第43回 ベネチア国際映画祭(1986年)

受賞

| 金獅子賞 | エリック・ロメール |

|---|

ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク バケモノの子

バケモノの子 1917 命をかけた伝令

1917 命をかけた伝令