劇場公開日:1967年3月11日

解説・あらすじ

トニー賞を受賞したエドワード・オールビーの同名舞台劇をエリザベス・テイラー主演で映画化し、1967年・第39回アカデミー賞で主演女優賞など5部門に輝いた会話劇。「ウエスト・サイド物語」などの脚本家アーネスト・レーマンが脚色、原作の舞台演出を手がけたマイク・ニコルズがメガホンをとり、2組の夫婦が繰り広げる愛憎を描く。ニューイングランドの大学構内にある住宅で暮らす中年の歴史学者ジョージと年上の妻マーサ。大学総長の娘であるマーサは結婚当初からジョージを尻に敷いており、結婚23年目を迎えた現在、2人の関係は険悪なものになっていた。夜遅くにパーティから帰ってきた2人は、いつものように皮肉や軽蔑で応酬しあう。そんな彼らのもとに、生物学教師ニックとその妻ハニーという若い夫婦が訪ねてくる。ジョージとマーサの口論は彼らを巻き込んで激しい罵り合いへと発展し、事態は思わぬ方向へと展開していく。

1966年製作/131分/アメリカ

原題または英題:Who's Afraid of Virginia Woolf?

配給:ワーナー・ブラザース映画

劇場公開日:1967年3月11日

スタッフ・キャスト

- 監督

- マイク・ニコルズ

- 製作

- アーネスト・レーマン

- 原作

- エドワード・オールビー

- 脚本

- アーネスト・レーマン

- 撮影

- ハスケル・ウェクスラー

- 美術

- リチャード・シルバート

- 衣装

- アイリーン・シャラフ

- 音楽

- アレックス・ノース

受賞歴

第39回 アカデミー賞(1967年)

受賞

| 女優賞 | エリザベス・テイラー |

|---|---|

| 助演女優賞 | サンディ・デニス |

| 撮影賞(白黒) | ハスケル・ウェクスラー |

| 衣装デザイン賞(白黒) | アイリーン・シャラフ |

| 美術賞(白黒) |

ノミネート

| 作品賞 | |

|---|---|

| 監督賞 | マイク・ニコルズ |

| 男優賞 | リチャード・バートン |

| 助演男優賞 | ジョージ・シーガル |

| 脚色賞 | アーネスト・レーマン |

| 編集賞 | サム・オースティン |

| 作曲賞 | アレックス・ノース |

| 音響賞 |

第24回 ゴールデングローブ賞(1967年)

ノミネート

| 最優秀作品賞(ドラマ) | |

|---|---|

| 最優秀主演男優賞(ドラマ) | リチャード・バートン |

| 最優秀主演女優賞(ドラマ) | エリザベス・テイラー |

| 最優秀助演男優賞 | ジョージ・シーガル |

| 最優秀助演女優賞 | サンディ・デニス |

| 最優秀監督賞 | マイク・ニコルズ |

| 最優秀脚本賞 | アーネスト・レーマン |

ジャイアンツ

ジャイアンツ 熱いトタン屋根の猫

熱いトタン屋根の猫 エクソシスト2

エクソシスト2 ワイルド・ギース

ワイルド・ギース クランスマン

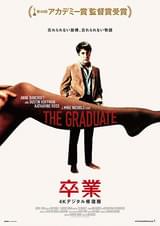

クランスマン 卒業

卒業 クローサー

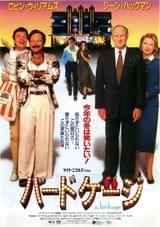

クローサー バードケージ

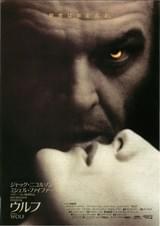

バードケージ ウルフ

ウルフ ジョーカー

ジョーカー