ノスタルジア(1983)のレビュー・感想・評価

全52件中、21~40件目を表示

ホームシアターが趣味の方は鑑賞し甲斐があるのでは?

昔から気になっていたので鑑賞しました。

最初からラストまで緊張感があり内容の割には長さを感じませんでした。

芸術的な映画で構図や演出は独特の世界観があり、ミニシアター系の映画や芸術性の高い映画等を好み方であれば満足される作品と思います。

別件ですが今回の上映は4K修復版なのですが鑑賞した映画館が失礼ですが近代的な物では無く、特に館内の漆黒度低く壁がブラウン系のグレー色で画面が明るくなると黒色が浮いてしまうのが残念でした。実は未視聴録画済みBD持っていました。NHKBSで2017年10月に放映されており、翌日自宅でも視聴しました。絶対的な好条件での鑑賞ではありませんでしたが、やはり映画館の4K版の方が輝度が高いと思いました。

ホームシアターを趣味にしてる方で当作品がUHDBDが発売されたら是非入手して機材の調整等をしっかりとすればこの作品の芸術性がさらに上がるのではないでしょうか。

タイトルなし(ネタバレ)

イタリア・トスカーナ地方で、18世紀の音楽家サスノフスキーの足跡を追っているロシアの詩人アンドレイ(オレーグ・ヤンコフスキー)。

同行するのは通訳のエウジェニア(ドミツィアーナ・ジョルダーノ)。

どうにも伝記をモノにすることのできないアンドレイに去来するのは故郷ロシアのイメージ。

そのモノクロの映像は、実際に体験したのか、それとも虚構なのかは判然としない。

ある日、温泉静養地で、周囲の人々が瘋癲と呼ぶ中年男性ドメニコ(エルランド・ヨセフソン)と出逢う。

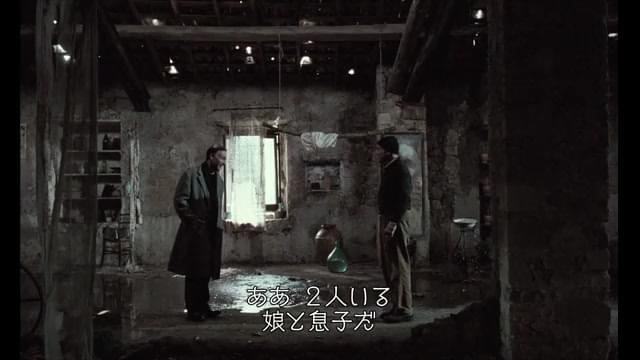

ドメニコが住まう小屋はあばら家で、雨漏りが激しく、床は水浸し。

ドメニコは、終末が真近だと感じて家族を何年も閉じこめた過去を持つ。

が、彼が言うには、まだ世界を救う術がある。

それは、水が流れる村の広場を、ろうそくの火を消さずに往復できたならば・・・ということだった

という物語で、タルコフスキーの前作『鏡』の母及び故郷のオマージュに加えて、ストルガツキー兄弟のSF小説を映画化した『ストーカー』を綯交ぜにしたような内容。

これが成功しているかどうかは観客に委ねるころになろうが、個人的には面白いのか面白くないのかよくわからない。

というのは、モノクロのオマージュ映像が、それ以外のカラー映像と差異が乏しく、『惑星ソラリス』であったような「無機質の中での郷愁」よりも、俗物的。

その分、わかりやすいようで、終盤、都市の広場で演説を打ち、焼身自殺を遂げるドメニコには驚きはあるが、どうにもそれ以上のものを感じない。

彼の演説を無言で見つめる聴衆が不気味だけれど。

ろうそくの火を消さずに水滴る広場を往復するアンドレイの姿を捉えた長い長いワンショットは、観ている側も含めて狂気じみて来る。

ま、それは、この映画から40年経ても、終末は間近いという意識が拭い去らないからなのだが。

なので、40年経て観ると、タルコフスキーの願いや祈りは届かなかったとしか思えず、どこかしら「かなえられなかった未来に対する希望を描いたSF映画」という感がしてならなかった。

あの、モノクロシーンは、郷愁ではなく、未来への希望だったのかもしれません。

アンドレイ・タルコフスキー監督の名画。 内容は説明不要ですね。 1...

静か 退屈 眠い 意味不明

いま映画館で上映中の『ノスタルジア 4K 修復版』を観賞しました。

旧ソ連の巨匠、アンドレイ・タルコフスキー。

タルコフスキーの映画は、ほとんど観てますが、この作品は自分の中では下の方(笑)

静かで退屈で眠くなって、ストーリーも何を言いたいのかサッパリわからない(笑)

1番最後に、ヒントになる一文が出るけど、なるほどね…と思いました。

ヒントを知ったうえで再観したら、評価が変わるかも…

1回観ただけじゃ理解できないと思う。

タルコフスキーの他の作品を思わせる部分があって、

デヴィッド・リンチみたいな展開は『鏡』っぽいし、

いくつかの、カットやシーンは『ストーカー』っぽい。

『鏡』も『ストーカー』も好きなんだけど、この作品にはガッカリ(笑)

でも、タルコフスキーの特徴である、水を美しく繊細に芸術的に使った表現は、良かったです♪

タルコフスキーの洗練された映像美

この美しさは一体何なのか…。

絵画の連続のような美しさです。廃墟もゴミも汚泥も、一瞬一瞬が芸術作品で、スクリーンで見ると衝撃的でした。

映像美によって描かれるのは人間の苦悩で、そのシビアな対比も心に刺さります。

鑑賞してから数日経ちましたが、世界観から抜け出せず、まだ余韻にひたっています。

ずっとぼんやりしてはいられないので、感想を書いてけじめをつけなくては。

映画館で見られて本当に良かったと思える作品でした。

(ネタバレ含む感想はブログにて)

今更ながらに…

【難解なる名匠・タルコフスキー監督作の中では、比較的に分かり易い監督自身の想いを描いた作品。】

『翻訳の詩?それが』ジム・ジャームッシュのパターソンを思い出した

ソ連から制作資本が出ているんだ。

印象に残った会話

『女だけがこれほど神にすがるのはなぜ?』

『女は子供を産むだろう。そして育てる。忍耐と犠牲が必要なんだ』

『女の役目はそれだけ』

『さあな』と答え、続けて

『今まで答えたことは無かった。大切なのは、幸せになることだけじゃないよ』

さて、この作品のテーマ?

なんか違う。

映画のテーマはイタリアに来たロシアの詩人のアイデンティティの消失だ。それ一つに絞れる。『ソラリス』をこの作品で再現している。最後のタルコフスキーの言葉は、ソラリスが母なる地球だと再認識出来た。彼の生涯のテーマだったのだろう。

焼身自殺は『ハイル!』と叫びそうな専制君主像の上。ゆえにムッソリーニに対するアイロニーが含まれていると思う。

兎に角、焚書の場面や言葉の違いは、詩篇の真意が伝わらないとする見方もあり、最後にソ連から亡命するタルコフスキーの本音だったのだろう。この時点で、この様な映画を作っていると言う事は、タルコフスキーの亡命は確信犯で、この時点で見抜けなかったソ連当局の稚拙さが伺える。

焚書は、知を消滅させるのでファシズムだと言う。それは理解する。しかし、例えば、僕が大英帝国図書館(?)に行っても、本を眺めても、残念ながら、ゴミの山。つまり、知の消滅を人間社会から防ぐには 正当な人格と正確な知識の維持だと思う。つまり、多面的な教育だと思う。そして、それは詩篇や文学に限らず、芸術全般に及ぶ事だと思う。

と言いつつ、実はこの映画3回目でちんぷんかんぷんで、『旅芸人の記録』と同様に到達不可能と諦めかけていました。だから、今日は朝の3時から起きて、つまらないアニメを見た後、コーヒーを1リットル飲んでやっと見ました。達成感があります。これでタルコフスキー作品は全部見たと思います。さぁあとは『旅芸人の記録』だ。NET配信してくれないかなぁ。4Kリストアした物を。後『ヨーロッパの解放』とかも4Kリストアしてくれないかなぁ。世情も経済もそれは無理だね今は。

「死」への諦念を抱く、画家的・詩人的タイプの琴線に静かに触れる

難しい

情念深いカメラワーク

【あらすじ】

旧ソ連の詩人アンドレイがイタリアを旅する物語。

祖国に残した妻や子供への郷愁の念に苛まれながら、詩人として国家の弾圧や検閲と闘い、肉体と精神を疲弊していくアンドレイ。

そんな中、信仰により世界を救おうとするドメニコに出会い、彼に一つの願いを託される。

【感想】

美しい映像と情念深いカメラワークに引き込まれるタルコフスキーの芸術性に満ちた作品でした。

過去への郷愁と現実への諦観が交錯した世界観を生み出し、その精神世界を読み解く難解なストーリーですが、ラストに向けて信念を貫く二人の男の姿は強烈な印象を残すものでした。

ブログの方では、ネタバレありで個人感想の詳細とネット上での評判等を纏めています。

興味を持って頂けたら、プロフィールから見て頂けると嬉しいです。

【タルコフスキーの心/希望】

タルコフスキー作品のなかで、最も映像が美しい映画だと思う。

この圧倒的映像美は絵画表現のようでもある。

そして、もう一つ重要なのは、タルコフスキーの水表現について、この作品で解が与えられたことだと思う。

序盤で映し出される絵は「懐妊の聖母(マドンナ・デル・パルト)」だ。

ルネサンス初期のピエロ・デラ・フランチェスカの作品だ。

マリアの顔が、言い方は悪いが、憮然としているように見えるのが印象的だ。

フィレンツェのサンマルコ美術館にあるフラ・アンジェリコの「受胎告知」のマリアは、戸惑いながらも、処女であり妊婦であり、母になる優しい予感もしたが、こちらは、大きくなったお腹を突き出して「なんか、神様の子供、身籠ったみたいよ」と不貞腐れているようにさえ見える。

妊娠を告げられ、戸惑いもあったが、希望もあった。しかし、お腹が膨らむにつれて、どうも何かがおかしいと疑問を持つようになった感じだ。

自分の祖国に対する希望が次第次第に薄れていく感じと重なるものを感じたのだろうか。

既に言われて久しいことだが、この作品のアンドレイはタルコフスキー自身のことだ。

そして、僕は、ドメニコはタルコフスキーの心なのだと思う。

アンドレイとドメニコの会話は、自問自答のような気がするのだ。

温泉は祖国。

温泉の湯煙は、何かを隠しているもののたとえなのだろうか。

この作品でも滴る水の音や、屋内にも降り注ぐ雨など水の表現は多い。

ドメニコは演説の中で、水は根源なのだという。

水は、万物を育み、人間が生きていくためには必ず必要なもの、拠り所になるものだ。そして、時には、悲しみなども洗い流し、浄化し、宗教的な意味も持っているように思う。

蠟燭の火は、きっと情熱だ。

ドメニコの最後の演説はタルコフスキーの心の叫びだろう。

ピラミッドは完成させることが目的ではなく、続けることが重要なのだ。

だが、ドメニコは焼身自殺し、人々はこれを傍観し、歓喜の歌が流れる。

タルコフスキーの心が死んでしまったのだろうか。

そして、ドメニコに指示された通り、アンドレイが温泉に駆けつけると、既に、温泉は枯れてしまっていた。

何かを隠すように覆っていた湯煙もほとんどなくなってしまっている。

希望はついえたのか。

そうした希望のない場所で、情熱を燃やしても、役には立たないと言いたいのだろうか。

だが、枯れた温泉ではあるが、なんとか蝋燭の火を灯すことが出来たことは、希望が潰えていないことを表しているのではないか。何も、希望はタルコフスキーだけではないと言っているようにも思える。

そして「1+1=1」は何を指し示すのか。

誰が考えても解を導き出すことが出来ない数式は、タルコフスキーのどうすることも出来ない気持ちなのかもしれない。

この作品の後、タルコフスキーは亡命する。

タルコフスキーは、ノスタルジアになるのだ。

タルコフスキー

ただ感じるための映画

大好きな映画に、惑星ソラリスがある。

映画館でもビデオでもDVDでもBlu-rayでも、そりゃ何度も観たよ。

タルコフスキーの映画は、それだけだった。

観たいのは山ほどあるのに。

やっぱり、あの世界観は銀幕で観たい。

今日はまた、タルコフスキーの特集がはじまったシネマテークで、初めての2つ目の作品となる、ノスタルジアを観ることができた。

鏡もストーカーも観たいのに時間が合わないという理由もあったが。

観れるタイミングが、観るべきベストタイミングだから。

時間も長いとも短いとも、ちょうどよかった。

途中何度も睡魔が襲うが、それもありだと理解してる。

だからではないと信じたいが、まったくわけのわからない映画だった。

これは超ホメ言葉だからね、念のため。

あのタルコフスキーだよ。

評論家でもあるまいに、あのシーンの意味とか、あのセリフがどーだとか、わかったところでなんになる?

わかんないから、すごいんだよ、この監督作品は。

だって、母に捧ぐとエンディングに表明したように私的な映像なんだからわかりっこないよね。

主人公アンドレイとかドメニコとか、結局人は自分の世界の中に生きてて、その背景に家庭や社会や宗教観があって、端から見たら理解できない。

いや、わたしが鈍感か理解不足なだけの部分も大きいのだろうけど。

変態だから1回観ただけで理解できるより、気になって気になって何度も観る、スルメ映画が好きなのもある。

それも、観てみないとわからないではないか。

今日わからなくても、10年後に観たらど真ん中のストライクってこともあり得るからね。

映画の魅力は、お茶の間ではなく、旅先のような映画館でないと感じれない何かがある。

あの奥深くて美しい世界観と心象描写。

ロシア語をイタリア語で訳すシーンのセリフでも、芸術は翻訳できないといったように。

この映画は翻訳するのは野暮ってことで。

ただ感じるための映画だと思ってる。

ただそれを深く味わうのに、わたしにとってタルコフスキー作品はもってこいの極みに君臨しているのです。

追記:2024/1/31

やっとこれで2回目。

前回は3年前のシネマテークだったけど、その後ミニシアターとしてお役目を終え現在、新たにナゴヤキネマ・ノイとして再建中。

今回は、パルコの中にあるセンチュリーシネマにて。

タルコフスキーは高校か学生時代に惑星ソラリスを観て、わけがわからず、だけど衝撃的で、美しく、心の奥深くに突き刺さる何物かと対峙させられる。

その後何度も何度も観るはめとなり、スルメのような鑑賞方法には慣れてるけど、この監督の作品にはどこかに確実にヒットするところがあって、大好きな映画監督なのだ。

なのに、他の作品にまで手が出せず、ここ数年でリバイバル上映されたのをきっかけにノスタルジアを観たわけだけど。

当然、まったくわけがわからなかった。

印象的なシーンは記憶され、心に残りやすいけど、そこじゃない。

だけど1回目ではただそれだけ。

観光地でいえば、ただ行っただけの状態だ。

だから冒頭から、あれ?これ観たことないシーンばかりだけど、やっぱり勘違いで今回が初なのか、よほど記憶力のない頭なのか疑った。

でも、中盤から徐々に思い出してきた。

それでちょっと余裕が出て、映画の深部へ入り込もうと、雑念を消してただ観る行為に集中してみた。

4K修復版のパンフが売ってたけど、詳しい内容はどうでもいいので買わないでおく。

地名もわからず、撮影地や映画の舞台が何処なのか、登場人物の名前もはっきり覚えれないうちに映画は終わった。

そんな曖昧な記憶でも重要なのは、自分は何を感じたか、だ。

だからこのあと書くのは曖昧な記憶による印象であって、もし間違えててもそこは各自修正してください。

主人公は詩人のロシア人男性。

霧がかった景色の、イタリアの何処か田舎にある温泉街。

そこにモスクワから来たロシア人が取材のため、通訳のイタリア人女性と一緒に訪れる。

旅のはじまりは、古い教会なのかマリア信仰の宗教施設。

滞在ホテルと野外温泉が舞台の中心となり、ときどき故郷の霧がかった風景の中で家族が妙な表情で佇むシーンがクロスする。

土地で出会った重要人物が都会のローマに行って、街頭演説したまま焼身自殺するシーンは衝撃的なのに、雑踏の見物人はみな無慈悲なところが残酷すぎて。

エンディングの文字スーパーに母に捧ぐとあるので、ソ連を追い出された監督がイタリアでやっと映画撮影が出来、理不尽な世界や哀愁をひしひしと感じるストーリーではあるが。

それは表層的に誰もがわかる設定やシチュエーションであって、そうした背景を通して全体には一貫した監督のメッセージが浸透しているのが、どこかに確実に伝わってくる。

そのひとつには、霧がかる風景がモスクワに似てるとか、古代の自然崇拝に近い廃墟のような宗教施設が暗くジメジメしてたり、やたら雨が降ったり、最後はボタボタ落ちる豪雪の雪に変わる。

これはそういう土地の描写でもあるだろうけど、これだけ徹底的にやってるので相当意味がある。

一度でも晴れて、太陽の日が射すシーンは皆無なのだ。

水に、そして、闇と火。

薄暗いシーンの連続で、闇が圧倒的に多い中で、蝋燭の火が風に靡いて弱々しいにもかかわらず、とても力強く描かれる。

それは、無残な死を選んだ男が炎に包まれるシーンの強烈な火とは対照的に、慈悲深い救いの光となる。

それは崇高な祈りであり、その命そのものを暗示するかのように。

今回、そういうストーリーの中で気づいたことは、女とか女性性へのリスペクトだった。

母に捧ぐという言葉からも、それはたしかだと思う。

宗教施設で日本の田舎の古い祭りのようなシーンがあり、通訳の女性が興味深く見守る中で大地母神のようなマリアに祈るシーンがあり、そこで唯一男性である神父にきく。

なぜこの祭りは女性ばかりなの?と。

神父は、呆気にとられて答える。

女性は子供を産むからではないかと、しかし男にはわからない、そんなこときかれたことも考えたこともなかった、と。

これがこの映画のひとつのテーマというか、骨になってるなと思った。

男女の考えた方の違いや、矛盾や葛藤といったものが複雑に展開して、無慈悲でありながら物語を豊かにしていく。

主人公は監督の化身だから、そんな一人の男として描き抜かれてるなぁと思った。

というわけで、わからないことだらけの映画だけど、また次はいつ観ることになるのか楽しみだ。

とりあえず次は、ストップメイキングセンス観るぞ!と。

芸術作品は難解でつまらない

総合:50点 ( ストーリー:30点|キャスト:65点|演出:75点|ビジュアル:80点|音楽:65点 )

映像にも撮影にも演出にも芸術的な美しさ・儚さがある。でも解りづらいし、面白くはない。何がしたいのか、登場人物たちは何を目的にしているのか、主題は何なのか、理解できない。静かで冷たい雰囲気も後作の『サクリファイス』とよく似ている。

映画界にはたまにこういう作品があるが、良さもあるとはいえ、時間を犠牲にして観るには難解すぎて覚悟がいる。覚悟がないまま他のことをしながら観たので余計に解りづらくなる。

静か

犬だけが静かに鳴き続ける

なんだこれは⁉︎

私如きに理解できるレベルの映画ではありませんでした。

とにかく、宗教的な映画は理解がとても難しいですね。

特に今作はとてつもないメッセージ性があるように思うのですが、残念ながら理解不能。

まあただ、この映画は本当に映像的にも素晴らしいので、映像メインで見ました。

セリフが圧倒的に少ないです。

内容が掴み取りにくい要因の一つはこれかもしれません。

静かで沈黙が続くため、雨音や生活音などがやけに耳に残り、強く印象付けられるカットも多かったです。

登場人物の視線や顔の表情、また、光の当て具合による調整、モノクロとカラーの使い分けなど演出がかなり凝っています。

でも、やはり内容はさっぱり訳がわからなかったので、勉強して出直してきます。

また、GYAOで鑑賞したのですが、GYAOのあらすじで堂々とネタバレをされました。

全52件中、21~40件目を表示