ロマン・ポランスキー監督の『チャイナタウン』を、今回は4K UHDで再鑑賞しました。

映像は決して派手に美しいわけではなく、全体にグレーと茶色が支配的で、乾いた西日のような色調が印象的です。いわゆるクラシックな美しさとは異なりますが、むしろこの退色した色彩こそが、本作の主題を雄弁に語っているように感じました。

本作はしばしば脚本の巧みさが語られますが、確かに脚本は非常に優れています。水利権をめぐる不可解な出来事から始まり、何が起きているのか分からないまま物語が進行し、やがて全体像が明らかになっていく構成は見事です。ほとんど登場しないホリス・モーレイという人物が、関係性の積み重ねによって立体的に浮かび上がる点などは、説明に頼らない脚本の到達点だと思います。

しかし、この映画の真の強度は、脚本や技法の巧さ以上に、そのテーマの普遍性にあると感じました。

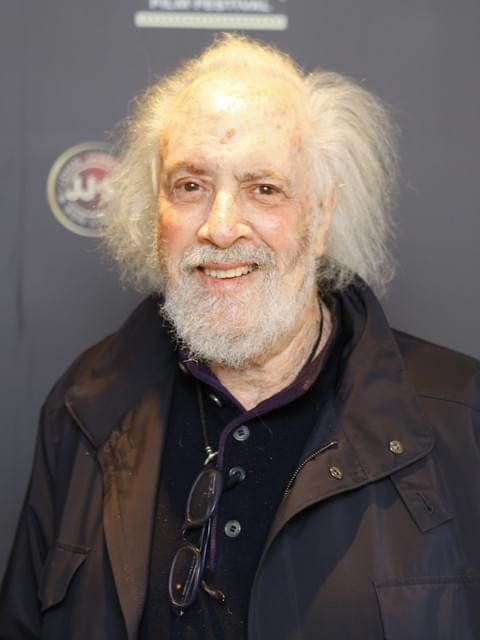

主人公ギテス(ジャック・ニコルソン)は、決して完全な善人ではありません。名刺を盗み、鍵を細工し、違法すれすれの行為も平然と行う人物です。しかし同時に、越えてはならない一線、自分なりの倫理の軸を確かに持っています。これは『マルタの鷹』のサム・スペード(ハンフリー・ボガート)と同じ系譜に属する探偵像でしょう。完全な正義ではないが、完全な悪でもない。その曖昧さゆえに、観客は彼を自分自身と重ね合わせてしまいます。

ところが本作では、その倫理が一切報われません。正しく考え、正しく行動したはずのギテスは、結果として最悪の結末を招いてしまいます。ここに、古典的フィルム・ノワールとの決定的な断絶があります。ノワールでは、世界は救えなくとも、少なくとも主人公は「自分であり続ける」ことができました。しかし『チャイナタウン』では、その姿勢すら結果に何の意味も持たないのです。

物語の中心にいるノア・クロス(ジョン・ヒューストン)は、登場回数こそ少ないものの、圧倒的な存在感を放ちます。水、土地、政治、司法、そして血統までも支配する彼は、単なる悪役ではなく、倫理なき世界における「構造そのもの」を体現する存在です。神が不在となった世界で、因果を成立させられるのは彼だけであり、だからこそ彼は勝つのです。

ヒロインのエヴリン(フェイ・ダナウェイ)は、世界を変えようとはしません。ただ父親から逃げ、娘を守るために必死に生き延びようとします。それは倫理の放棄ではなく、この世界で唯一現実的な選択だったのだと思います。彼女にとって、正義よりも生存が優先されるのは当然でした。

本作が古びない理由は明確です。この映画は個別の事件を描いているのではなく、支配の構造そのものを描いているからです。実際、本作の背景には、ロサンゼルスの水利権をめぐる「オーエンズ・バレー水争い(The Rape of the Owens Valley)」があり、住民投票を操作するために水不足を演出し、生活基盤を破壊するという現実の事件が存在しました。そして同様の構造は、21世紀に起きたフリント水道水汚染事件にもそのまま見出すことができます。時代が変わっても、資源・権力・政治・弱者という関係はほとんど変わっていないのです。

『チャイナタウン』は、フィルム・ノワールの形式を借りながら、アメリカン・ニューシネマ以後の倫理の空白を真正面から描いた作品だと思います。正義は機能せず、神の視点もなく、真実を知ることは救済につながらない。それでも観客は、無意味だと分かっていながらギテスの側に立ってしまう。その痛みこそが、本作を現在進行形の映画として生かし続けている理由でしょう。

最後に放たれる

「Forget it, Jake. It’s Chinatown.」

という台詞は、1974年の諦念ではなく、今もなお更新され続ける警告として、重く響きます。

鑑賞方法: 4K UHD Blu-ray

評価: 92点

シャイニング

シャイニング 最高の人生の見つけ方

最高の人生の見つけ方 カッコーの巣の上で

カッコーの巣の上で バットマン

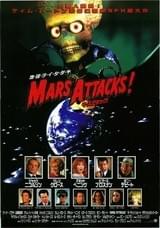

バットマン マーズ・アタック!

マーズ・アタック! ア・フュー・グッドメン

ア・フュー・グッドメン 恋愛小説家

恋愛小説家 恋愛適齢期

恋愛適齢期 アバウト・シュミット

アバウト・シュミット ダブル/フェイス

ダブル/フェイス