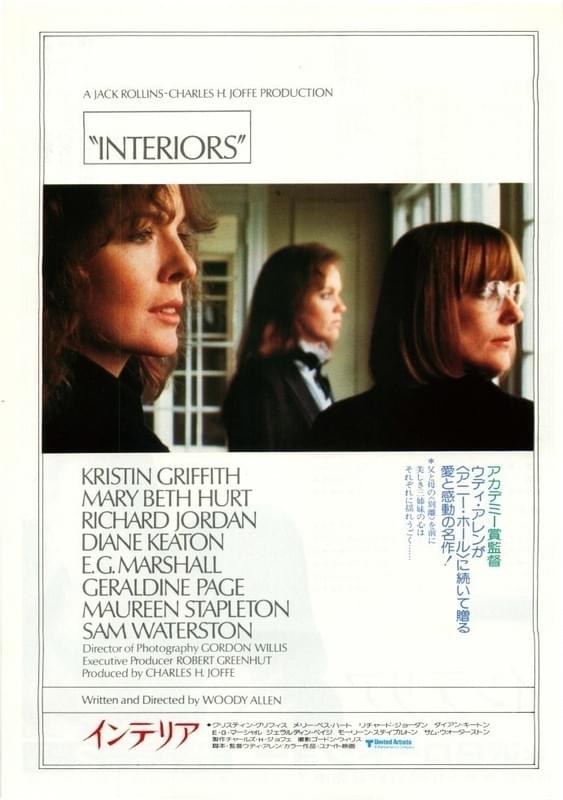

インテリア

劇場公開日:1979年4月14日

解説

ニューヨークの山の手、ロングアイランドを舞台に、三姉妹の心理の葛藤を中心に、はた目には裕福なファミリーが、崩壊してゆく様を描く。製作総指揮はロバート・グリーンハット、製作はチャールズ・H・ジョフィ、監督・脚本はウディ・アレン、撮影はゴードン・ウィリス、編集はラルフ・ローゼンブラム、製作デザインはメル・ボーンが各々担当。出演はクリスティン・グリフィス、メアリー・ベス・ハート、リチャード・ジョーダン、ダイアン・キートン、E・G・マーシャル、ジェラルディン・ペイジ、モーリン・スティプルトン、サム・ウォーターストンなど。

1978年製作/アメリカ

原題または英題:Interiors

配給:ユナイト映画

劇場公開日:1979年4月14日

あらすじ

ロングアイランドの海岸ぞいに見るからにモダンな白い家をかまえた富裕な実業家アーサー(E・G・マーシャル)は、高名なインテリア・デザイナーである妻イブ(ジェラルディン・ペイジ)とは結婚30年をむかえ、3人の美しい娘たちは、それぞれ巣立っていた。長女のレナータ(ダイアン・キートン)は、売れっ子の女流詩人だったが、売れない作家の夫、フレデリック(リチャード・ジョーダン)との間はうまくいっていない。次女のジョーイ(メアリー・ベス・ハード)も作家で、姉レナータにライバル意識をもっており、映画作家の夫、マイク(サム・ウォーターストン)と都心に住んでいた。三女フリン(クリスティン・グリフィス)は恵まれた容貌と肢体を生かしてTV女優として活躍していた。ある日、イブ、レナータ、ジョーイらの前で、アーサーが、イブと別居したい、というショッキングな告白をする。自分なりの美意識と創造力で家庭を支配してきた妻の生き方には耐えられなくなった、というのだ。やがて、イブは1人ひっそりと家を出ていった。母に対し、細やかな心づかいを示す娘たちだったが、イブの気持ちは滅入るばかりで、遂に、彼女はガス自殺を企った。一命はとりとめたが、イブにとっては傷心の日々が続いた。一方、アーサーは、レナータの家で開かれたパーティに、さっそくパール(モーリン・スティプルトン)という新しい女を連れて来た。間もなく、アーサーが、イブに正式離婚を申したて、パールと結婚した。父の願いを入れて結婚式に列席した3人の娘たちは、式後の空虚なパーティで複雑な心境を穏すことはできなかった。その夜、イブが一同の寝静まったロングアイランドの家にそっとやってきて、みなの知らぬ間に、憑かれたように荒れた海へ入っていってしまった。ジョーイが、気がついて救出するが、もはやその時は遅かった。葬式の朝、三姉妹は哀しみをこらえながらも、思いをこめて海を見つめるのだった。

スタッフ・キャスト

- 監督

- ウッディ・アレン

- 脚本

- ウッディ・アレン

- 製作総指揮

- ロバート・グリーンハット

- 製作

- チャールズ・H・ジョフィ

- 撮影

- ゴードン・ウィリス

- 美術

- メル・ボーン

- 編集

- ラルフ・ローゼンブラム

- 字幕

- 高瀬鎮夫

受賞歴

第51回 アカデミー賞(1979年)

ノミネート

| 監督賞 | ウッディ・アレン |

|---|---|

| 主演女優賞 | ジェラルディン・ペイジ |

| 助演女優賞 | モーリン・ステイプルトン |

| 脚本賞 | ウッディ・アレン |

| 美術賞 |

第36回 ゴールデングローブ賞(1979年)

ノミネート

| 最優秀主演女優賞(ドラマ) | ジェラルディン・ペイジ |

|---|---|

| 最優秀助演女優賞 | モーリン・ステイプルトン |

| 最優秀監督賞 | ウッディ・アレン |

| 最優秀脚本賞 | ウッディ・アレン |

レイニーデイ・イン・ニューヨーク

レイニーデイ・イン・ニューヨーク カフェ・ソサエティ

カフェ・ソサエティ マジック・イン・ムーンライト

マジック・イン・ムーンライト 女と男の観覧車

女と男の観覧車 それでも恋するバルセロナ

それでも恋するバルセロナ ジゴロ・イン・ニューヨーク

ジゴロ・イン・ニューヨーク アニー・ホール

アニー・ホール マッチポイント

マッチポイント カイロの紫のバラ

カイロの紫のバラ マンハッタン

マンハッタン