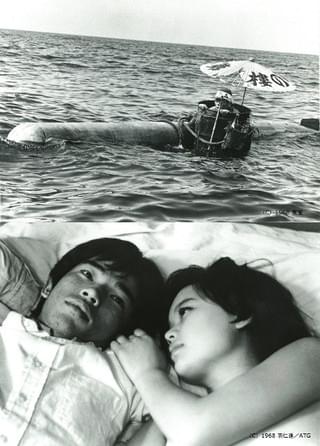

肉弾(1968)

劇場公開日:1968年10月12日

解説

「日本のいちばん長い日」の岡本喜八が脚本・監督を担当したもう一つの“日本のいちばん長い日”。撮影は「北穂高絶唱」の村井博が担当した。

1968年製作/116分/日本

配給:ATG

劇場公開日:1968年10月12日

あらすじ

昭和二十年の盛夏。魚雷を脇に抱えたドラム岳が、太平洋に漂流していた。この乗組員、工兵特別甲種幹部候補生のあいつは、まだ終戦を知らなかった。あいつが、ここまで来るには可笑しくも悲しい青春があった。演習場のあいつ。候補生たちは、みな飢えていた。あいつは、めしと死以外を考える余裕はなかった。乾パンを盗んで裸にむかれたこともあった。それから、広島に原爆が落ち、ソ連が参戦した。そして予備士は解散され、あいつら候補生は特攻隊員にされた。一日だけの外出を許されたあいつは、無性に活字が恋しくなって古本屋へ行った。だが、活字で埋った本は、電話帳だけだった。そこには、B29に両腕をもがれた爺さんと観音さまのような婆さんがわびしく暮していた。あいつは、やりきれなくて焼跡の中の女郎屋に飛込んだ。けばけばしい女たちの中で、因数分解の勉強をしているおさげ髪の少女が、あいつに清々しく映った。だが、あいつの前に現われたのは、前掛けのおばさんだった。再び雨の中へ飛出したあいつは、参考書を待った少女に出会った。なぜか少女はついて来た。やがて二人は防空壕の中で結ばれた。翌日のあいつは、対戦車地雷を抱えて砂丘にいた。少女、古本屋の老夫婦、前掛けのおばさん、そして砂丘で知りあった小さな兄弟とモンペ姿の小母さん。あいつが死を賭けて守る祖国ができた。その夜の空襲で少女が死んだ。それから、作戦が変更されあいつは魚雷と共に太平洋に出た。あいつは、ドラム缶の中で少女を殺した敵をじっと待ったが、敵機の機銃掃射を受けて、彼のメガネは飛び散ってしまった。日本は敗けた。だがあいつはある朝、大型空母を発見した。あいつは執念をこめて九三式魚雷を発射したが、魚雷は泡をたてて沈んでしまった。それから間もなくあいつは、空母と錯覚したし尿処理船に助けられ、終戦を聞かされた。し尿処理船に曳航されながら港に向かったあいつだが、腐ったロープが切れてしまい取り残されてしまった。しかしあいつはそれに気づかずに怒号していた。それから二十年余、海水浴客で賑わう同じ海に、ドラム缶が浮いていた。その中で、白骨化したあいつは、いまだに怒号していた。

ツィゴイネルワイゼン

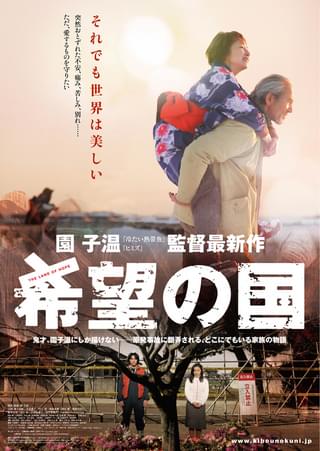

ツィゴイネルワイゼン 希望の国

希望の国 信虎

信虎 ニッポニアニッポン フクシマ狂詩曲(ラプソディ)

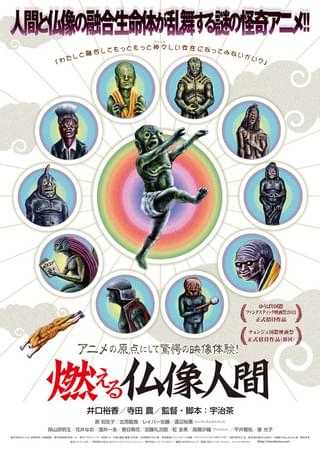

ニッポニアニッポン フクシマ狂詩曲(ラプソディ) 燃える仏像人間

燃える仏像人間 真田幸村の謀略

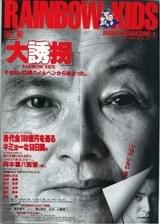

真田幸村の謀略 大誘拐 RAINBOW KIDS

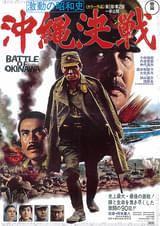

大誘拐 RAINBOW KIDS 激動の昭和史 沖縄決戦

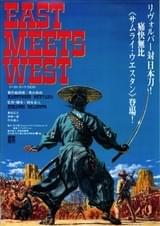

激動の昭和史 沖縄決戦 EAST MEETS WEST

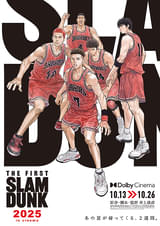

EAST MEETS WEST THE FIRST SLAM DUNK

THE FIRST SLAM DUNK