ラストエンペラーのレビュー・感想・評価

全10件を表示

再視聴でのモヤモヤから新たに気づいた凄み

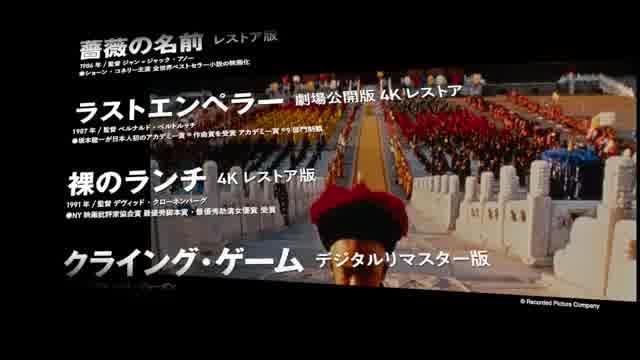

ベルナルド・ベルトルッチ 監督による1987年製作(163分/PG12)のイタリア・イギリス・中国合作映画。原題または英題:The Last Emperor、配給:東北新社、劇場公開日:2024年3月8日、その他の公開日:1988年1月23日(日本初公開)、2023年1月6日。

今回は218分のオリジナル全長版を再視聴。劇場公開当時に観た際は、その圧倒的なスケール感と鮮やかな色彩に魅了され、自分の中で満洲国にまつわる史実や文学作品を読み漁るブームが到来した記憶がある。

今回は、そうした背景知識を備えたうえでの再鑑賞だったが、視聴直後、当時のような感動はあまり湧かなかったことに自分でも少し驚いた。

思えば、公開時には関東軍による満洲国建設と崩壊という歴史そのものに惹かれていたのかもしれない。激動の歴史の中でもがき苦しみながら、最後には心の平安を得たようにも見える清朝最後の皇帝・溥儀(ジョン・ローン)の人生。それは確かに劇的でドラマチックだが、十分に気持ちが動かない部分が残った。「なぜ監督はこの人物と時代を映画にしたのか?」

調べてみると、監督ベルトルッチ(1941年~2018年)は、北イタリア・パルマの使用人がいるブルジョワ家庭に生まれた。父は詩人であり、美術史家、映画評論家でもあった文化人。母も文学教授で、オーストラリア出身のイタリア人。さらに祖父はかつてイタリアの革命家としてオーストラリアに亡命した経歴を持つとのこと。

ベルトルッチは若い頃、イタリア共産党に参加し、左派の集会や議論に加わっていたという。1960年代には毛沢東の文化大革命に理想を見出し、中国への強い関心を抱いた。1970年代にはインドを訪れ、仏教やヒンドゥー教の文化、瞑想、儀式にも触れている。しかし、ソ連や文化大革命の実態、イタリア国内での極左テロ組織による暴力、イタリア共産党の穏健化、そして個人的な精神分析体験を通じて、共産主義の教条的側面に次第に幻滅していったようだ。

なるほど、監督は溥儀の人生に自身の遍歴を重ねていたのかもしれない。文化大革命を批判的に描いた場面にも、その思いがうかがえる。また、溥儀の教師であり伝記の著者でもある英国人レジナルド・ジョンストン(ピーター・オトゥール)は、愛情と冷静さを併せ持った監督自身の視点的役割を担っていたのだと、理解できる。

こうやって、ベルトリッチへの理解が深まってきたら、意味が分からなかった「コオロギ再登場のシーン」の意図が見えてきた気がした。生きていないはずのコオロギを、ひいては皇帝の物語を、あの少年もそして観客も確かに見て感じた。そうコオロギのシーンは、『自分だけしか知らない物語』の時空を超えた伝達の可能性、言い換えれば、本映画はそういうものであり、映画にはそういう時間も地域も超える力があるという監督の強いメッセージであると感じた。実にお洒落な詩的表現だ、ベルトリッチ監督凄い!

そして今振り返ると、1989年天安門事件のわずか数年前、毛沢東批判とも受け取れる内容を含むこの映画が中国国内で撮影されたという事実に、時代のとても大きな変化も感じざるを得なかった。

監督ベルナルド・ベルトルッチ、製作ジェレミー・トーマス、脚本ベルナルド・ベルトルッチ 、マーク・ペプロー エンツォ・ウンガリ、撮影ビットリオ・ストラーロ、美術フェルナンド・スカルフィオッティ、衣装ジェームズ・アシュソン、編集ガブリエラ・クリスティアーニ、音楽坂本龍一 、デビッド・バーン 、スー・ソン。

出演

ジョン・ローン、ジョアン・チェン。

ピーター・オトゥール

坂本龍一

リチャード・ブゥ

タイジャ・ツゥウ

ワン・タオ

イン・ルオチェン

ビクター・ウォン

デニス・ダン

マギー・ハン

リック・ヤン

ウー・ジュンメイ

ケイリー=ヒロユキ・タガワ

イェード・ゴー

池田史比古

リサ・ルー

高松英郎

立花ハジメ

チェン・カイコー

コンスタンティン・グレゴリー

世界で最も孤独な少年の翻弄された人生

愛真神楽溥儀の人生がよくわかる作品だった。,

3歳で生母と引き離され西太后から任命されて皇帝となる。

数年後に辛亥革命で地位を剥奪されるも清室優待条件により紫禁城には住み続けることができた。

しかし、北京政変で放り出されてしまった。

助けてくれると期待したイギリスやオランダに断られ手を差し伸べたのは、(作品では触れられていないが)関東大震災の時に莫大な金と宝石を寄付して顔見知りとなった日本であった。

受け入れつつもまだこの時の日本政府は、イギリスが断った理由と同じく溥儀を住まわせる事が内政干渉にならないかと気を揉んでいた。

その後関東軍の勢いが強くなるが日本政府や日本陸軍の反発もあり、中国他の国際情勢を鑑みて有力な人物をと求めたのが溥儀であった。

日本陸軍からの満州国元首就任要請を受諾して満州国執政就任。2年後満州国皇帝に即位。

第二次世界大戦で満州国が滅亡し逃げるところをソ連軍に捕まり中国に引き渡され戦犯管理所に送られた。

溥儀は管理所でも身近に昔の家臣がいると自ら動かず人を使う皇帝気分のところはあるが、幼少の頃と激変する自身の人生に流されるようにして抗う事なく生き抜いている。

日本に要請されて満州国皇帝になった事が戦犯理由だが、満州民族であるが故、皇帝の名を持ち出されると応じないわけにはおれなかったのだろう。

安定のピーター•オトゥール扮するジョンストン帝師の教えが大きく影響しているかと思う。真実を見ようとし自分にとって大事な事を見極めていくそんな目を与えてくれたのかもしれない。

ジョンストン帝師は、溥儀のことを世界で最も孤独な少年と見ていた。あの巾着の中のネズミからもわかるし、おかれた地位から推し量れるだろう。その孤独を少しでも癒やしてあげたい気持ちが溥儀との仲をただの師弟ではない親密な関係にしていったのであろう。紫禁城から追い出される時も奔走してくれている。

だんだんと成長していく子役達も上手いが、

ジョン•ローンがいい。静かな落ち着いた演技で野心に燃えた青年時代と夢破れて従うしかない壮年時代から哀愁漂う晩年を演じている。

皇后や側妃などの女性俳優がいかにも中国人俳優というお顔立ちに驚きもし乳母以外区別がつかなかった。

最近の華流作品に出ている女性俳優、皆素晴らしく美しい。人口の多さをいつも思ってしまう。

清朝皇帝で親日家で満州国皇帝で中国政府から戦犯にされる?この溥儀という人の事が理解できなかったが。

溥儀は、自分で切り拓けるならどんな人生を送ったのだろう。

コオロギ? クツワムシ?

ラストエンペラーは、約30年ぶりに鑑賞

映画館では初鑑賞

4Kレストア(劇場公開版) だけど、そんなに綺麗な映像では無かった

音声も、ややモノラル気味…

(映画館によるのかも?)

学生時代にレンタルビデオや日曜洋画劇場で何度も鑑賞

ビデオ(字幕版)鑑賞当時は気にならなかったが、改めて観ると、ほぼ全編英語台詞だったのね…

今になって映画館で3時間通しで観るのは、ややキツかった…

中学生の時に1週間レンタルで、何度か寝落ちしながら、2〜3回に分けて、数日かけて観た記憶がある

逆に分けて観たおかげで? 適度に集中して観れた気がする

映画に感動した影響で、当時サウンドトラックをCDレンタルして、カセットテープにダビングして、何度も聴いた記憶がある

僕の当時の記憶では、たしかTV地上波 初放送時も、2部構成で2週に分けて放送した気がする…

何度も観て内容は殆ど覚えてるけど、ラストはやっぱり号泣…

ジョン・ローン、ジョアン・チェン、ピーター・オトゥール、坂本龍一…皆、若くて眩しい

トレマーズで喰われた脇役の、ビクター・ウォンが超懐かしかった

何度も聴いた名曲にも涙

だがしかし…

最大のキーパーソンのコオロギって、改めて見ると「クツワムシ」なんじゃないの…?

明らかにコオロギの大きさではなかった!

初登場シーンでも、色も緑色で全然違う気が…

撮影で使った外国のコオロギは、あんなにデカイのか?

中○の遺伝子組み換えか?

でも、どう見ても「クツワムシ」だよね…涙

誰が当時の字幕担当だったの…?

台詞秒数が合わなかった?

クツワムシは知名度が致命的だから…?爆

確かに、コオロギの方が解りやすくて感動的だけど…

実際、学生当時は感動の大号泣…

Wikiで色々調べたけど判らなかった…涙

まぁいいけど!(笑)

不屈の不動の大名作なのです!

愛信覚羅溥儀

母親と引き離され、幼少期から特殊な環境の中で育った皇帝溥儀。疑問に感じながらも現状を変える事を許されず紫禁城内のみで過ごす中、家庭教師レジナルド・ジョンストン先生との交流が、溥儀にとって唯一の楽しみであり救いだったのではないでしょうか。

元皇帝として特別扱いされる事もなく、戦争犯罪人として戦犯管理所で過ごした10年間は余りに長い。

日本軍の蛮行映像が悲しい。

溥儀が魅力的な人物として映る程に、ジョン・ローンが美し過ぎた。。

NHK-BSを録画にて鑑賞(字幕版)

スケールが大きい

もっと、激しいアクションだの音が大きいものが乱発する映画だと偏見を持っていました。

(時代が時代なので)

こんなに静かで「場」の空気を映画風ではなく、日常風に描き、不思議な感じで描いているものだと思いませんでした。

ハッキリ「これ」とは言わない、遠回し~な表現、言い方、それらが乱発し、ますます釘付けになって目を追う感じなります。

時間が進んでいくごとに、溥儀という人間の激情の人生を何度もかみしめながら追って行く感じになり・・・

最後の満面の笑顔を見て、それが心に残るものになりました。

終わり方がとてもオリジナリティあるもので美しく、

終わった後は思わずため息をつきました。

政治的背景など、すこし難しい部分もあるので、

前もって勉強するか、

ネタバレ防止のために1度観た後に時代背景を見直し、

2度目を見るか・・・

どちらかをお勧めします。

これが外から見た歴史認識

映画製作が、イギリスとイタリアと中国を中心に行われたことが重要。

第二次世界大戦についての歴史認識は特に、日本国内でも意見が分かれるところだが、本作は日本映画の外で日本の歴史について多分に語っている。

玉座の前でコオロギを子どもに渡すシーンが、とても印象的だった。こんなにも激動の人生を送った人が他にいるだろうか。

説話論的記憶違いを正す

まず、初めて劇場で観た今回、自分の記憶違いに気付かされた。

愛新覚羅 溥儀が即位したとき、小さな体の溥儀が玉座に向かって段差を駆け上がっていくシーンがあったと記憶していた。しかし、改めて観ると、溥儀は玉座から降りて、太和殿の外へ駆け出していくのだ。被写体の移動する方向をまるで正反対に記憶していた。

そして、このような記憶違いを犯すにははっきりとした理由が存在することも同時に分かった。

ベルナルド・ベルトルッチは階段の昇り降りを説話論的に取り入れる作家であると考える。その昇降が、被写体の権力関係を表していることは、いくつかの作品中で明らかであり、この「ラスト・エンペラー」においてもその説話論は繰り返される。

この記憶違いは、つまり、溥儀と権力の関係について思い違いをしていたことの裏返しである。

即位した溥儀は中華世界の最高権力者たる皇帝となったのだから、記憶の中では階段を昇っていくことになっていたのだ。至高の権力への上昇イメージが、このシーンの記憶を変更してしまっていたと言えよう。

しかし、今回明らかになったように、幼い溥儀は宦官たちの制止を無視して、無邪気に玉座を降りてしまう。溥儀が臣下と同じ高さに自ら降りたシーンの説話論的な意味は、皇帝・溥儀の本来持つはずの権力、聖性が失われたということである。これは、清朝最後の皇帝の生涯を通じて描いた、最高権力者の虚しさ、権力を失うことの恐ろしさというこの映画のテーマそのものである。

この重要な、映画の主題そのものを表しているシーンを、フィルムとは異なった形で記憶していたことは、人間の記憶とそこからイメージの再生という生理そのものが、常にメディアとそれを受け取る人間の拮抗の中で発生していることを思い知らされる。

皇帝は、臣下や保護者たる日本の軍人に政務を委託するという形で、権力を手放すことはできる。しかし、権力者の居処から出ることは許されない。

映画はそのことを、やはり繰り返し説話論的に語る。そのいずれもで、溥儀は愛する女性を追うのだが、臣下たちに扉を閉ざされてしまうというものだ。

一回目は、まだ少年の溥儀が、紫禁城を去る乳母を追った時。この時溥儀は、力強く「扉を開けよ」と声をあげる。少年時代の愛玩物であったハツカネズミを、紫禁城と外界を隔てる扉に叩き付けることで文字通り乳離れをした溥儀には、怒りという感情が備わっていた。

しかし、不義の子を産んだ皇后が満州国皇帝の宮殿を追われるとき、溥儀の口からは同じく「扉を開けよ」の言葉が発せられるが、その声は力なく、虚しさや諦めを伴っている。裏切られてもなお愛する妻と満州国皇帝としての誇りを同時に失った時には、憤りの感情を表にすることもなく、肩を落とした姿が描かれるのみである。

紫禁城を追われ、外国の軍隊に軟禁されていても、自分が満州族の正当な統治者であることは、愛新覚羅氏出身の皇后が傍らにいることでかろうじて担保されていた。これを失った時の寂寞とした溥儀の姿が観客の胸に迫ってくるのは、目の前で扉を閉ざされる姿が繰り返されていることで強化されているからだ。

さて、階段を降りて、自分の身を落とすことになるのは溥儀だけではない。溥儀の第二夫人、先述の皇后も階段を降りて溥儀の前から姿を消している。

しかしここで疑問が生まれる。日本が降伏したときに、甘粕正彦が階段を降りることなく二回の部屋で自決するのはなぜか。スクリーンという世界から消える運命の人物は階段を降りていくことが、ベルトルッチの映画文法ではなかったか。

この疑問は次のように考えると、ベルトルッチの語り口に即してなお当然の演出であることが分かる。つまり、甘粕は階段を降りることを死をもって拒否したということである。

日本軍の特務機関の将校であり、満映のプロデューサーでもあった甘粕は、まさに満州国という巨大なシミュレーションのプロデューサーでもあった。ソ連軍が迫ってきたときに、彼はその座から降りる代わりに死を選ぶ。

これが、頭に短銃を打ち込んだ場所が二階であることの理由であろう。実際に、溥儀が何度も日本の軍人を見上げなければならなかった吹き抜けを使って、甘粕が死を選んだ場所が二階であることを映画はわざわざ示している。

では、第二次大戦直後に溥儀が収容される場所の所長が、階段を昇る溥儀の靴紐を解くシーンはどのように解することが可能だろうか。

終盤の文革のシークエンスでも明らかなように、溥儀はこの収容所の所長には好感を持っている。その所長が、弟の溥傑に結ばせた靴紐をわざとほどくシーンを入れているのはなぜだろう。

単なる嫌がらせを所長がやったというならば、他のも彼の卑怯な姿を映すのではないだろうか。ところが、意地の悪い所長の姿は見えない。このシーンは、前後の脈絡と直接結びつかず、その時点では観客は不可解を抱えたまま次のシーンへ進まなければならない。

じつは、このシーンこそ、紅衛兵たちに吊し上げられた所長を、老いた溥儀が擁護するシーンと対比すべきシーンなのではないだろうか。

共産主義国家の官吏たる所長から見れば、溥儀が自分でくつ紐を結ばないことは明らかにブルジョワ的で、反社会主義的な姿である。所長はこのことを見咎め、心配をして、溥儀が靴紐くらい結べるようにならなければならないとの考えで、紐をほどいたのだ。

こうした溥儀の人生の再生を願う所長の思いがあってか、後日、溥儀は釈放され、市井の人となって余生を過ごすことが許される。そしてこれが所長の「教育」の賜物であることを溥儀は心得ていたのだ。だからこそ、紅衛兵に向かって、「この人は立派な教師なんだ。」と訴えるのだ。

時代と立場は特殊であるが美しく強い師弟愛がここに描かれている。文革で否定された中国社会の儒教的な美徳である。この映画が製作された1988年は文革終了から10年を経ている。撮影協力には中国政府の協力は不可欠であり、この時点で文革を否定的に捉える歴史的見解を、中国政府のはっきりとした姿勢が見て取れることも見逃せない。

さあ、ここまで論考を重ねてくると、階段で靴紐をほどくシーンの説話論的な位置づけも分かってきたのではないだろうか。

靴紐を解かれた溥儀は階段を昇る。つまり、彼が所長よりも高い所へ上がり、所長は溥儀を見上げることになる。このシーンが、説話論的に溥儀と所長の行く末の立場が逆転することを暗示しいると述べることができる。

後年、ベルトルッチは「シャンドライの恋」においても、階段を昇る主人公の女性と、階段を降りてくる男性の立場の逆転を描く。

この作品が、紫禁城でロケを敢行!という歴史大作としてセンセーションを放ち、世界の映画市場で受け入れられたのは、単なる物量や資金の投入の成果ではない。

説話論の積み重ねが一本のフィルムのドラマを強化しているからこそ、数十年を経てもなお鑑賞に堪えるのだ。

ラストシーンが圧巻

とても長い映画なので、途中ダレるところもあるのですが、最後までじっくりと愛新覚羅溥儀の生き様を観て欲しい。かつては幾千の宦官にかしづかれ、靴紐すら結んだことの無かった溥儀が、最後のシーンでは粗末な人民服をまとい、自ら靴紐を結んで自転車にまたがり出掛けてゆく。向かったのはかつて彼が皇帝として暮らした紫禁城。観光客が出入りする中、ひとりの少年が玉座の前にたたずむ溥儀を見つけます。溥儀は少年を見ると、おもむろに「立ち入り禁止」の綱を乗り越えてかって知ったる玉座の下に手を入れて、小さな箱を取り出します。中から出てきたのは「コウロギ」。元気良く跳ねて飛び出していくのを少年が見ているうちに、溥儀はいなくなっていて……。

このシーンを楽しむために、是非早送りなしで観て欲しい。

全10件を表示