「輝かしい映像の向こうにも手前にも、世界が広がっていた」天国の日々 詠み人知らずさんの映画レビュー(感想・評価)

輝かしい映像の向こうにも手前にも、世界が広がっていた

アメリカが第一次世界大戦への参戦に踏み切る前の1916年、テキサス州北部の広い農場を舞台にした物語。この映画のポイントは、リチャード・ギア扮するビルと一緒に、シカゴから流れてきた妹のリンダ(扮しているのは都会の自然児リンダ・マンズ)が、ナレーターを務めたことにあったのではと思った。テレンス・マリック監督の前作「バッド・ランズ」と同じくセリフを少なくし、その分、ナレーションとして語られる手法がとられていた。

特に気になったのは、リンダが語った予言、前半には「最後の審判」が出てきた。後半の初めでは、悪魔が悪さをしたと聞こえた。その直後、一度は農場を去ったビルが舞い戻ってくる。一体、何のために。ビル、リンダと共に農場に流れてきた美しいアビー(ブルック・アダムス)を、ビルは愛しているのに妹と偽って若き農場主チャック(サム・シェパード)と結婚させた。そのチャックに死期が迫っているためだろう。案の定、旧約聖書に出てくる災難がやってくる。ただ、ナレーションの効果だろうか、比較的さらっと描かれる。

確かにモリコーネの音楽もよかったが、農場での小麦の収穫の後、フィドルを使ったアイリシュの音楽や、黒人の労働歌が聞こえた。西部の開拓に囚人として動員された、黒人による、ジャズの先駆けになったと思われる労働歌が想い出された。

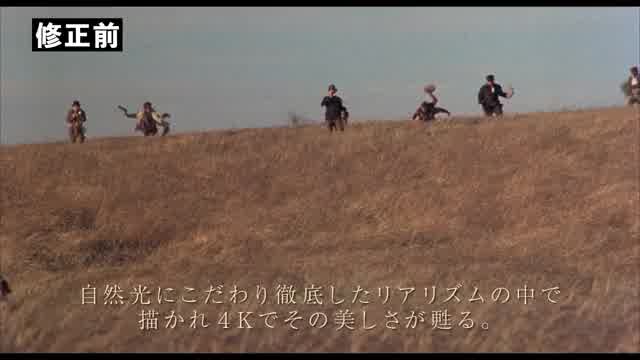

そうなのだ、このセリフの少ない映画では、深刻なドラマよりも、ネストール・アルメンドロスによるひときわ美しい映像の一瞬が頭に残り、その分、背景にあるものを思い出させてくれる。おそらく、脚本を書いた若きテレンス・マリック監督の頭の中には、第一次世界大戦の前後に、東欧や南欧からアメリカにたどり着いた移民のことがあったのだろう。一つ気になったのは、テキサス州の北部は(秋にタネをまいて、春から初夏に収穫する)冬小麦の産地ではなかったか。ロケを行ったカナダのアルバータ州だと、ずっと北方に位置しているから(春にタネをまいて秋に収穫する)春小麦の産地だと思うけれど。

この映画は、撮影のあと、編集に2年以上もかかったようだ。本作品は、発表された頃の時代(1978年)を直接描いているわけではないのに、その10年間を代表する映画と言われている。すると、映画が作られたのは、ヴェトナム戦争の終焉の後、アメリカが一番苦しかった頃であったことに思い至る。川本三郎さんが見抜かれたように「大西部のお伽話」とすることで、一瞬の映像が長く記憶に残り、背景となった第一次世界大戦当時の西部だけでなく、それぞれの人が映画を観た頃をも思いださせたのではないか。幾重にも、奥行きの感じられる映画だった。